|

曾在德國漢堡舉行的“中國文化年”上吸引了大批德國觀眾的“墨變·陌生的當代——中國當代水墨藝術展”近日回到深圳,10月13日,該展覽在關山月美術館開展,向深圳觀眾展示了14位藝術家代表中國當代最新水墨畫創作的精彩作品。據悉,展覽將持續到10月23日。

赴德展出獲好評

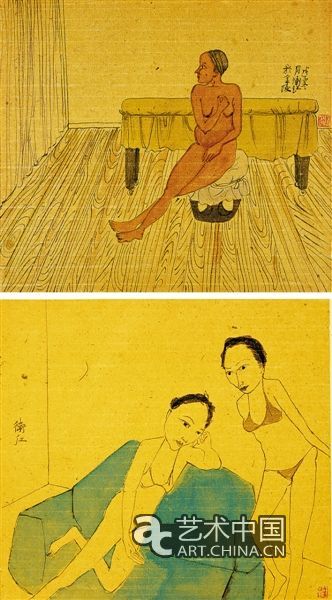

作為2012年在德國舉辦的“中國文化年”的重要內容之一,“墨變·陌生的當代——中國當代水墨藝術展”曾于8月16日至9月16日期間在德國漢堡美術館舉行。這一展覽由關山月美術館主辦,深圳著名策展人魯虹和德國策展人阿克曼共同策劃,展覽邀請了中國最重要也是最具代表性的14位藝術家共計 54件作品參展,這些藝術家是:靳衛紅、李華生、李津、劉慶和、王川、沈勤 、武藝 、一了、朱新建、邱志傑、邱黯雄、徐冰、陳琦、陳湘波。

這個展覽讓德國的觀眾了解了傳統中國水墨在當代的發展狀況,也了解了一個對西方觀眾可能相對陌生的中國當代水墨藝術。據了解,該展得到了德國媒體的廣泛關注與好評,數十家德國報紙競相報道了展覽的盛況並作了高度的評價。而此次回到深圳展出,主辦方表示,希望通過展覽能為中國觀眾打開一扇窗口,了解中國新興水墨的發展狀況,了解在西方文化的衝擊下,中國當代水墨藝術是如何保持自身文化的連續性、獨特性與自尊原則。

傳統不是保守而是創造

水墨畫在中國已經有二千多年的歷史,它不僅是中國文化鏈上重要的一環,也是中國文化的重要象徵。從“五四”運動到“新時期”,因受西方文化的巨大衝擊,很多藝術家從不同的追求出發,先後以西方的寫實繪畫、表現繪畫、抽象繪畫、超現實繪畫的模式改造了水墨畫。這樣做雖然使水墨畫在內容與形式上均有很大的開拓,但在不少水墨藝術家那裏,則有與傳統水墨斷裂並走向西方化的危險。然而,這些年一些水墨藝術家開始了更新的藝術探索,他們一方面強調水墨與當下文化的緊密聯繫;另一方面注重與傳統水墨間緊密的傳承關係,從而創造了既有別於過去,也有別於西方繪畫的當代水墨,這是極其難得的。

此次展覽正是為彰顯、推廣當代水墨藝術的學術成就而舉辦的。策展人魯虹表示,這個展覽一方面強調中國新水墨與傳統文脈的緊密聯繫,另一方面又強調新水墨與中國當代文化的緊密聯繫。“在我們看來,這應該是中國當代水墨轉型的基本前提,缺一不可。更是我們挑選藝術家與作品的基本標準。我們希望,此次展覽對於中國當代水墨藝術保持自身文化的連續性、獨特性與自尊原則能起到重要的推進作用。”

魯虹特別強調,與西方當代藝術家不同,本次參展的藝術家從自身的文化傳統與當下文化背景出發,更加關心的是他們感同身受的文化問題,即使是處理一些西方當代藝術家同樣關心的文化問題,他們也有著不同於西方當代藝術家的理解方式與表現方式。而這在強調多元、寬容、平等價值觀的全球化格局中,對於突出中國當代藝術的民族身份,顯示不同於西方當代藝術的獨特性與差異性是非常重要的。也因為如此,參展藝術家才輕鬆地穿越了東方、西方;傳統、當代;抽象、具象;寫實、表現……走向了更新的綜合。他們用自己的作品有力表明:傳統並不是守成出來的,而是創造出來的。

展示“另一種現代性”

而在德國策展人阿克曼看來,對於不熟悉水墨藝術的西方觀眾來説,這次展覽應有助於喚起好奇與理解,去了解一個迄今尚未被關注的“另一種現代性”。同所有當代藝術形式一樣,水墨畫必須面對21世紀的生活現實和現代中國的社會變遷、物質變遷和精神變遷。

阿克曼認為,當代水墨畫的處境維艱。一些受官方追棒和學院派的水墨畫家在當今中國國內的藝術市場被炒至天文數字。這非但不是反例,倒是恰恰表現出中國當代文化正處於危機狀況之中。而在開始強調自身文化身份的今天,“中國性”變成年輕一代藝術家的關鍵詞。在時尚潮流之外,中國當代最成就斐然的藝術家中,不乏幾位幾乎同時開始,同新水墨畫家一道,以自己的方式探討水墨畫的藝術遺産。這正是阿克曼所關注的“另一種現代性”。阿克曼認為,也許這正是當代水墨引起西方觀眾興趣的原因所在,而對於深圳觀眾來説,欣賞用傳統水墨來表達當代視野的新水墨畫,則應有另一種不同的感受。(

|