|

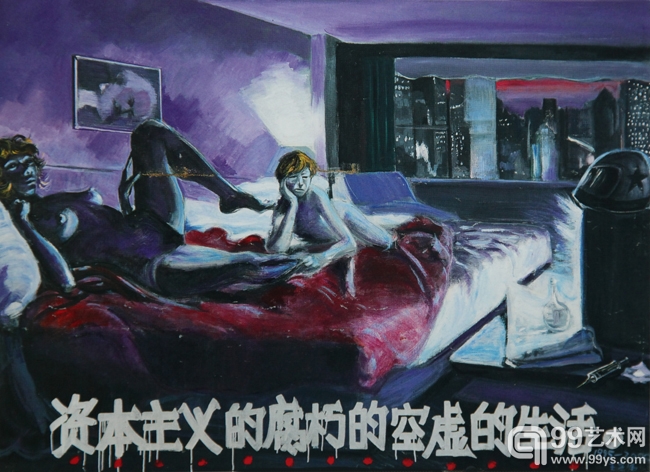

王興偉 《資本主義的腐朽的空虛的生活—1》 布面油畫 170×240cm 1995年

王興偉 《資本主義的腐朽的空虛的生活—1》 布面油畫 170×240cm 1995年

梁啟超對禪宗學佛的品評,適用於今天的中國當代藝術:“從前學佛,守律讀經,毫無生氣。禪宗學佛,不必識字,乃至不必嚴守戒律,佛教的門庭,大大的打開了。不過真的固然多,假的亦不少。從前還要讀書,還講説經,須得有真學問,下苦功夫。現在不必讀,不必説,當頭棒喝,立地覺悟,自然可容假托的餘地。”如果把藝術比作學佛,傳統藝術如同守律讀經,當代藝術則如禪宗學佛。不必嚴守戒律,雖使藝術的門庭廣開,但同時也藏污納垢。在週末北京的各種展覽開幕酒會上,氣氛熱烈、人頭攢動,不時可以發現很多新鮮的面孔,但仔細看畫的人不多,仔細看人的人倒是不少。

中國當代藝術其實並不像禪宗要求天資聰慧,雖然在當代藝術界天資聰慧者不可勝數,但聰明反被聰明誤的先例也屢見不鮮,被誤者往往喜歡走捷徑,迷信策略,從藝是為逐名。追逐本是人的天性,按理不應該受到責備——厭離的人生態度反而是要遭到否定的。但追逐起來違背自己的本性,甚至不擇手段,則喪失了天性,導致自己與自己無法協調。觥籌交錯中,每個人都投射出內心的慾望,在光鮮、純潔的藝術外表下,鑽營的暗流涌動。

蔡元培曾言:“下等動物,求食物,衛生命,權利之意識已具;而互助之行為,則于較為高等之動物始見之。”互助——而非爭權奪利,才是藝術界應發揚的品質,所以我比較反對目前發佈的所謂“中國當代藝術權力榜”,它企圖把藝術界可憐的“權力”固化和放大。在藝術領域強化權力結構,只會形成人與人之間相互防備的心理隔膜。很難想像,藝事中竟然夾雜權術。其實,如若藝術精進,何患無位。權力榜實質上是一場欲速則不達的造星運動,它試圖打造出更多的明星級藝術家、明星級策展人、明星級經紀人、明星級收藏家等等。提升知名度當然是有益的事情,但其負面效應顯而易見——藝術界的權力結構將明朗化,而當代藝術一直都致力於對等級和界限的破除。而且權力榜照搬娛樂界操作模式,使中國當代藝術界更加具有表演性,久而久之,將使道義無存。藝術團體“遊擊隊女孩”最近直截了當地説:藝術藏家——説白了就是藝術投機商,那些人感興趣的是買作品而後坐等增值,而美術館呢,正是這個的幫兇,有點兒見識的都知道這是個腐敗到家的體系。“遊擊隊女孩”的話雖然言過其實,畢竟不是所有的藝術藏家和美術館都沒有更高的理想,但她們對藝術體制的攻擊足堪褒揚。我還是信奉偉大藝術的古老認定準則:在藝術品的創作和展出環境中存在純粹的偉大的藝術,它是不用經過行銷的手段而自主展現出來的絕對性。

權力與資本的媾和及其産生的腐敗,對當代藝術的干擾已日益顯現。20世紀末,資本主義和自由市場取得全球性的統治。回頭看20世紀90年代,中國當代藝術的主題已經觸及資本主義和自由市場等。王興偉在1995年畫過一張油畫《資本主義的腐朽的空虛的生活—1》,似乎是在宣佈資本主義在社會生活中的全面滲透,為21世紀初中國當代藝術的發展埋下伏筆。從整體上看,21世紀的最初十年,中國當代藝術最掣肘的課題竟然是權力和資本。

法國思想家阿蘭•巴迪歐發現:“20世紀有一個不同尋常的開局。讓我們將1890年到1914年20餘年的時間作為這個世紀的序章。那些年,在思想的所有方面都表現出那是一個奇跡般的創造的年代,那是一個可以同佛羅倫薩的文藝復興和伯利克裏時期的雅典相媲美的全面性創造的時代。那是一個令人振奮和與傳統決裂的神奇的年代。”對中國來説,20世紀的開局也不同尋常。但現在從全球來看,21世紀初並沒有一個令人振奮的開局,至少它不是一個全面性創造的時代。與20世紀初相比,今天的中國更不是“與傳統決裂的神奇的年代”。

今日的中國社會,雖然貧富懸殊,卻只在經濟財産方面分野清晰,而在政治思想方面並無多大的差別。波普爾在1991年説蘇聯“不可能在人民毫無經濟概念的社會裏建立自由市場”,當今中國雖然不是完全的自由市場,但人民已經懂得經濟概念,自由市場有建立的基礎,最重要的是自由市場能夠幫襯自由主義的發展,因為思想市場是自由市場的核心組成部分。李澤厚認為中國自由主義者的群眾基礎是中産,他把中産視為社會進步的最基本力量——中産階級以中小企業家為主體,但“中國的中産階級現在還勉勉強強,是不是形成了我都不知道。而且中産階級依附官僚,根本沒有獨立。現在的政策也是剛剛講要扶持、鼓勵中小企業,就是為了形成中産階級。”可見,現在所謂的中産——藝術界一廂情願地把它想像成未來藝術品收藏的主力軍,其實並無完整的構造,而且嚴重依附官僚,迷信官本位思想,很難值得社會期待。

孟子説得好:有恒産而後有恒心。中産已有恒産,卻無恒心,或者説只有偽裝的恒心。真正忘情而沉醉於藝術的情形,是戲劇界所説的“唱戲的是瘋子,看戲的是傻子。”唱戲的人在戲臺上忘了他自己,看戲的人在戲台下看得入神,不再計較或分別。中國當代藝術的唱戲者並不是真的在唱戲,他時刻知道自己是在表演,而中國當代藝術的看戲人也並未入神,他在想藝術以外的事情。相比之下,中國當代藝術的感召力已經不再像20世紀80年代那樣相對純凈。

梁漱溟言:“我常説一個人一生都有他的英雄時代,此即吾人的青年期。因青年比較有勇氣,喜奔赴理想,天真未失,衝動頗強,煞是可愛也。然此不過以血氣方盛,故暫得如此。及其血氣漸衰,世故日深,慣於作偽,習于姦巧,則無復足取而大可衰已!往往青年時不大見銳氣的,到後來亦不大變;愈是青年見英銳豪俠氣的,到老來愈變化得厲害,前後可判若兩人。”梁漱溟當年眼見許多革命家的變化,才發此感慨。他的感慨對今日啟發良多,中國當代藝術界早年的草莽英雄已變化得厲害,雖然還未判若兩人——也許其內心還保持早年的英銳豪俠氣,但做人處事早已世故圓滑。愚作為從事藝評的青年,自覺前幾年也是血氣方盛,今日雖遠未成熟,但回頭看幾年前血氣方剛的言論,也已自慚頗多淺陋,但卻無悔其衝動,今日更深覺自己可能因世故日深而失去銳氣,暗自告誡或勉勵自己不可姦巧作偽。

借梁漱溟對人生的分期來看中國當代藝術,20世紀80年代屬於青少年時期,受血氣的支配,比較有衝勁。經過三十年的發展,中國當代藝術已經走進成年時期,受血氣的支配已大不如從前,而且沾染不少後天的習氣,比如機變、狡詐、陰冷、計較、裝腔作勢、寡情薄意等等。其中裝腔作勢的批判是最具有欺騙性的,它實際上是孔子所最不喜歡的“鄉願”。“鄉願”是指人在社會上——即使進行批判,也是八面玲瓏,對各種人事都應付得很好,卻沒有自己生命的真力量。裝腔作勢的批判並不是真要批判誰,而是為博取各方面的名聲。目前中國當代藝術最應克服的是“鄉願”,最該提倡的是清醒和自覺。只有清醒才能增強自身的內力,遠離自大,只有自覺才能克服自身的局限,生生不息。

|