這幾年對川軍繪畫的炒作,尤其是一幫所謂大腕畫家的天價做局,對當代藝術的生態造成極大的負面影響。最後這些袍哥一樣的藝術家、策展人及相關利益者得到與他們實際貢獻遠不相般配的紅利,但正如朱其所説“藝術生態倒退十年”。

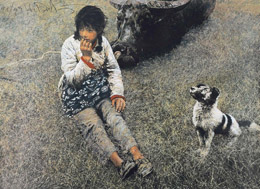

何多苓《春風已經甦醒》

針對當代藝術發展中的一些問題,近幾年我陸續發表了十多萬字的批評文章。事實上,批評的目的不是為自己謀私利,除了厘清個人思路,更多是凈化藝術生態及尋求一種批判意識。這也是為當代藝術尋求一種可能性的思路,更主要的是提供獨立思考的另類聲音,不至於被如今過度市場化的炒作和光鮮的表像而迷惑,混淆對目前藝術生態的判斷。批評秉承的應該是公理而非私利。一定的距離感能夠使我們作出相對客觀的評價。

我基本不認識我著文批評的對象,如呂澎等人,與他們均無任何利害衝突,只針對作品和現象做一些評論。第二,我認為針對當代藝術中的種種問題而提出的批評,對當前藝術的大環境是有益的。而宏觀藝術環境的凈化必然也是惠及包括川軍在內的所有藝術家。第三,如果當代藝術一味地以市場標桿和混江湖地位而視為一種成功標準,以替代那些真正有意義的探索和嘗試,尤其是喪失基本的價值判斷的話,那麼,這種“成功”是可疑的。第四,若是欠缺基本的學術評判,只有針對市場的策劃案或名為建構實質注水的行銷軟文,當代藝術史至少虛偽和不真實的。因為這意味著它無法提供給歷史一個足夠清晰的脈絡和真實的文獻留存。第五,假如像身兼批評家和“歷史學家”,實質為策展人和川軍藝術幕後操手的呂澎那樣,一方面策劃展覽為商業造勢,一方面又聲稱“藝術史是王道”,而以著當代史的藝術史家自居,把他經商業打造的一些平庸畫家寫成先鋒藝術家,這樣著錄出的藝術史是偏狹的、不客觀和不嚴謹的,至少也是以喪失學術立場和客觀的藝術評判為代價的。呂澎這樣藝術界的“百曉生”,一手抓市場操作,一手抓著史,試圖打造他心目中以川軍為主的當代藝術史,動機是可疑的,過程是商業化的,結果必然是不客觀的。

這幾年對川軍繪畫的炒作,尤其是一幫所謂大腕畫家的天價做局,對當代藝術的生態造成極大的負面影響。有一些問題需要正視。第一,因為這些“藝術袍哥”面對市場收穫紅利不是像收割韭菜一樣割頭茬,而是連根拔蔥,根本不考慮未來的可持續性,對未來的藝術生態會造成無法彌補的傷害。第二,川軍的商業行銷普遍做得很成功,遠甚于他們在創作本身上花的功夫。他們作品多以圖像挪用為主的圖像化作品,明顯是通過圖像軟體處理以及圖像混搭風格為主。雖然沒有深度追求,但光鮮、量大、風格統一,生産速度契合了商品行銷的需求。符合了商品行銷的一切要素。但必然只能成為資本市場的符號,難以承擔應有的文化價值。第三,砸鉅資投入宣傳,辦展選擇品牌美術館或畫廊,並由川籍及川幫培養出的批評家(主要以川美理論專業畢業的為主)牽頭擔綱策展人,舉辦表面上像模像樣的學術研討會,通過學術漂白和美化這些商品畫家。而這些川派評論人不少其實已淪落為代言人的角色,為一些策展費和出場費,早已經喪失了學術公心和應有品質,極少數直接淪為商業掮客。第四,容不得他人對他們作品和行為有不同的意見,更難以接受對他們作品和行為提出看法的異見批評。並通過實際的攻擊、抹黑行為對異見分子展開討伐。川軍繪畫在當代社會能夠取得市場效益,還在於近十年以來藝術市場的紅火,大量的資本注入到市場操作中。

總體而言,1980年代老川美一代畫家還以針對繪畫性的寫實性和表現性風格探索為主,顯現出他們寫實教育出身的手頭功夫;到了新生代基本是以“圖像化”(圖片化)風格為主,以攝影圖片進行混搭處理(如鐘飚作品)以及運用電腦軟體進行圖像處理(如郭晉、何森作品);更年輕一撥多借用流行圖式和時尚圖形等。但這些藝術家均有一個共性:即在成名後不久,後期很快在市場大潮中喪失了應有方向和學術追求,大多以重復化和圖像化作品應對市場,過早地失去了他們本該有的學術高度和理應承擔的歷史責任。誠然,不能説“圖像化”和流行圖式風格就一定沒有學術價值,但是如果過度依賴圖片處理和流行樣式,勢必在創造性上面有所喪失,這幾乎是顯而易見的。就如當代藝術中的政治波普繪畫,並不具備西方波普藝術那樣對大眾文化的吸納和對流行元素的挪用,不具備西方波普藝術生發的那種語境,而淪為功利化策略化的手段。既缺乏觀念意指,在繪畫語言上又未有更好的推進,最後只能停留在對“文革”語匯和毛圖像的功利挪用上,以討好西方的心態對圖像進行表層的借鑒。要不是’89後栗憲庭選擇政治波普為符號調侃官方的意識形態化,政治波普作為藝術風格絕不可能在當代藝術中佔據一席之位。而川軍中圖像化風格的藝術連對社會化的批評意識都缺乏一種自覺,更缺乏對社會性體驗的隔離,連政治波普中的政治策略都不具備,而僅剩下圖像挪用本身和單一的商品化象徵。特別是近年來,隨著數位科技的流行,圖像化風格已漸成氾濫之災,影響了更為年輕的針對市場化操作的一批藝術家大規模跟進。而帶來的負面效果已遠遠消解了圖像本身的觀念性,並配合著川軍繪畫的過度市場化操作,成為資本市場的符號。以至於如今在很多媒體上,這幫中青年川籍藝術家更多是以作品賣價而為人津津樂道,而不是以他們實際的學術價值,這不能不令人慨嘆。

川幫繪畫內在的不足,尤其在當前藝術市場中的大規模炒作,在藝術界堪稱反面典型,並具備一定的代表性。藝術家進入市場無可厚非,畢竟藝術家也需要得到物質和精神的嘉許。但具有批判價值的當代藝術的本質並非是針對市場化的物質化生産,而應是追求對當代社會的精神體驗在畫面上的表達。先鋒藝術絕不是那些僅以市場賣價的津津樂道而在顯示出精神孱弱的行畫,更不是趨向模件化的重復生産的裝飾品,而應該是那些對時代精神和個人體驗進行深度追問的文化審思。它不僅彰顯出我們這個時代藝術家高貴的精神品質,更要呈現領先於這個時代的視覺創造力。如果從事于架上繪畫創作的藝術家們僅僅暗合著匠人的路徑,卻在媚雅的繪畫形態中著眼于資本的青睞,只是偶然在適當處打一點學術牌,以先鋒藝術的架勢卻做著鬻身者的勾當,那麼,這種缺失先鋒性精神內涵和必要文化積澱的藝術,必然缺失對當下社會的反省和固有的批評精神。若果如此,我們將在何種基點上書寫當代藝術史?難道我們的時代只能貢獻出缺失精神內涵的市場化符號以及表面化的圖像化藝術?由此而言,川軍繪畫提供給我們的思考可能將是深遠的和負面的,必然亦是意味深長的長太息。