一年一度的畢業季即將來臨,各大美院的畢業生作品展也是接踵而至。作為中國藝術教育最高學府之一的中央美院,在固守傳統的基礎上,如何有效地結合西方現代藝術教育的新趨勢,順應當代藝術發展的新方向,也是其教學成果的集中展示——畢業展中無法回避的課題。近年來,隨著中國當代藝術的“洗白”乃至“被招安”,一批活躍于國內外當代藝術界的知名藝術家也逐漸擔當起了各大美院的教學任務。然而,作為中國官方美術體系的主導力量,建國後美術教育的根基脈絡,也如央美校區內矗立的徐悲鴻先生的塑像般,隨經歷歲月更疊的不斷清洗,依然支撐著國內美術教育壓制下的莘莘學子們繼續默默前行。

不同於西方美術院校將當代藝術的教學獨立於傳統繪畫、設計門類之外,中國的多數美院時至今日依然還是沿著蘇聯教學模式的老路在年復一年地為自己選拔接班人。然而,隨著中西方藝術交流發展的不斷擴大,同時也為了能適應當下國內外藝術市場的發展變化,許多傳統美院也在教學階段嘗試引入了西方院校的當代教學體系,提倡學生藝術創作的多樣化,由此也便促生出獨具中國特色的藝術教育體系,即中華先祖所秉持的“大道中庸”處事理念的藝術化。而此類教學思想的最佳體現,便是每一年的美院畢業展覽中,中國畫寫意精神和西畫寫實風格的傳統固守,同當下新媒體藝術、建築設計等專業被迫迎合國際化的“複製拷貝”之間,亦中亦西、忽左忽右的矛盾共生。

蛇年盛夏到來之際的央美研究生畢業作品展內,也集中展示了當下國內藝術教育的主流走向。客觀地説,真正能夠代表美院教學風格的應該還是本科生的教學成果。而相比之研究生階段的畢業展示,則主要集中了國內各大院校精英以及藝術圈派系網路的集中構成。在這裡,既可以看到的國內知名導師風格的移植再造,也不乏未來改變當代藝術的新生力量。

整體而言,本次研究生畢業展給我的感覺依舊是濃郁的學院氣息。展覽中,學生自身對於藝術的獨特理解,也僅體現在個別作品的“天資才華”之中,而多數畢業生依舊是沿著“應試作文”的老路在完成自己的創作任務。例如在中國畫學院的大量展示作品中,基本上還是美協、國家畫院的翻版,很難見到有試圖拯中國畫于垂危之際的創新呼聲,更談不上繼承近代可染抱石先生等國畫大家精神的當下探索。想必便是悲鴻先生“有幸”重回舊土,觀後亦會拂袖而去。不客氣地説,當下國內的中國畫學院教學模式,僅僅繼承了古代畫院體系的靈魂,而將中國畫未來發展的可能也一併慷而慨之地甩給了後人。此外,與中國畫同處一個展廳的還有國內美院引以為傲的油、版畫專業的作品。如果説中國畫教學産出的只是傳統宮廷院體畫的延續,那麼,美院的油畫教學成果所展示的則不論風格、題材還是技法,都已遠遠落後於當下國內油畫創作的實際水準,而這也很好地解釋了為何大多數當代藝術家的成功之路都源自體制外的破繭重生。

個人以為,本次央美畢業展的亮點,主要是在新媒體、設計和雕塑等專業的展廳內。新媒體專業所展示的,除了一些延續徐院長藝術風格的符號創制類外,也能從諸多學生的作品中看出其對於實際生活同藝術設計相結合的現實考慮。而這也正是設計類專業繼承包豪斯理念,又區別於高雅藝術的再造工程,目前最為可行的教學實踐之路。

近年來,中國的雕塑藝術隨著一批年輕藝術家的崛起,也已告別過去停留于城市雕塑階段的狹窄路數,逐漸吸收當代油畫甚至是傳統中國畫的些許精神元素(符號),成為時下藝術消費市場中僅次於架上繪畫的主要藝術品類。本次央美畢業展的雕塑展示作品中,大多避開了西方裝置、觀念藝術的實驗性困境,乍看上去作品雖缺少足夠的學術支撐,但學生們對於材料、題材等雕塑語言的挖掘嘗試,也將作品的裝飾性、趣味性得到最大範圍的凸顯,其未來的市場發展也值得關注。

目前,以觀念為主打,諸如裝置、影像、行為等等的實驗藝術類別依然是美院教學展示的薄弱環節。而央美作為傳統美院教學體系的集大成者,對於前沿藝術方式的傳播也始終是猶抱琵琶半遮面。也許正因為曲高和寡,所以如吳夢詩所創作的動態裝置作品《子》和《口黑——惡之花》,便由於題材內容均嘗試挑戰觀者心理感受和道德底線,一經展出,就贏得了大量褒貶不一的議論之聲。因此也成為展覽中不容錯過的觀賞環節之一。

部分展出作品:

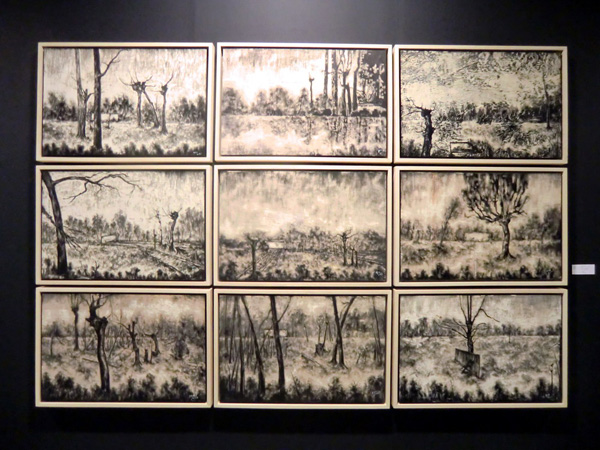

邱飛,通向遠方,木刻綜合材料

于雨農,新疆風情人物系列,絲網版畫

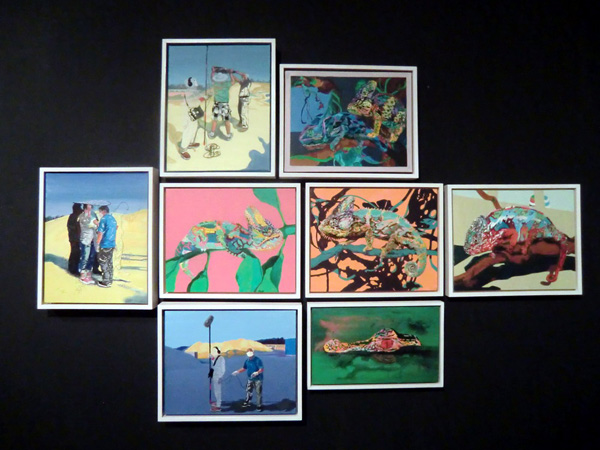

田琦,冷血動物系列,丙烯、刺繡

何祥國,四相系列(局部),孔板、飛塵、鐵銹粉

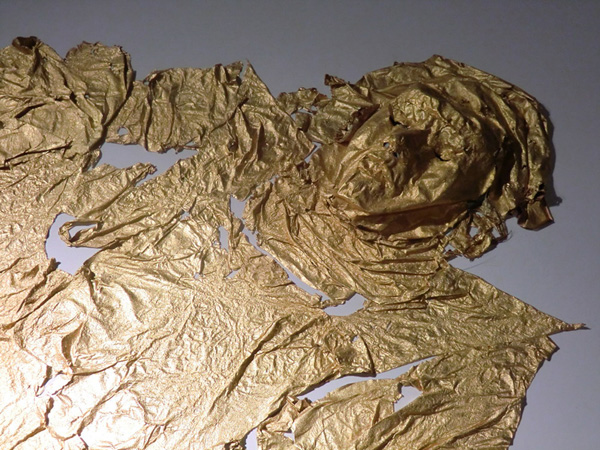

孔希,金身(局部),金箔拓印

杜鵬驕,你好嗎,布面油畫

鄭成俊,他們的貪心、和平的聲音,布面油畫

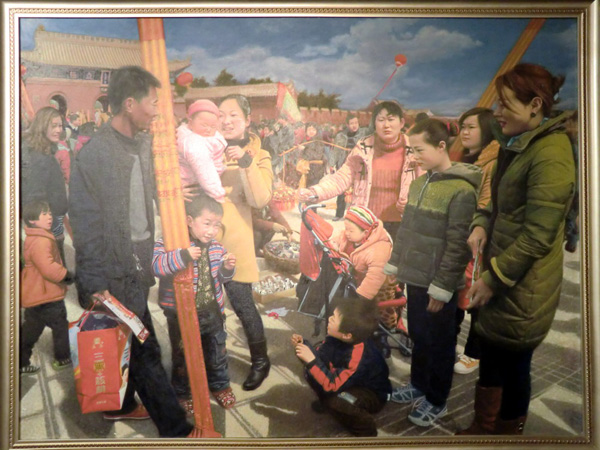

李同璽,禮失求諸野系列,布面油彩

|