|

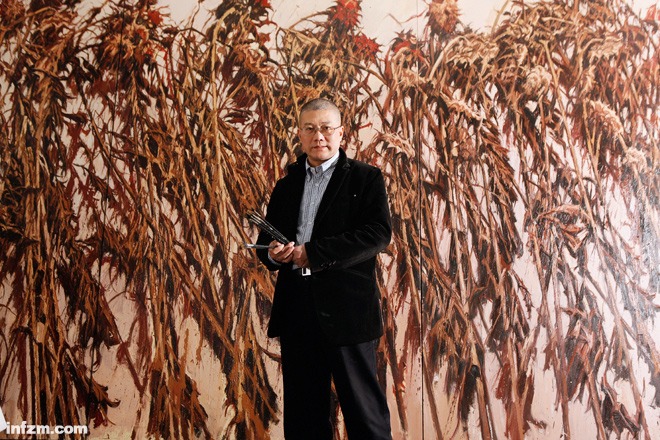

許江與自己畫筆下的《葵園》。作為中國美院院長,他能夠“招安”體制外的人,允許學生在“試錯”中進步,卻始終為“體制”感到頭疼。 (許江供圖/圖)

王澍的界面有挑戰性,我覺得王澍真正的價值在這裡。儘管王澍説自己是傳統的守衛者,但我覺得這是王澍今天重新包裝自己。他骨子裏其實有一種反叛的精神。——許江

許江是中國美院象山校區的“第一導遊”,這位以畫葵著名的畫家、中國美院的院長,在王澍獲得2012年的普利茲克獎後,被媒體冠以“伯樂”的稱呼。

許江寫過一篇文章,叫《王澍獲獎給我們帶來什麼》。他頭疼建築界根本沒對這件事進行真正的思考:“為什麼外國人把獎頒給這樣不起眼的一群甚至有點廉價的建築?這種重視是否帶著種委婉的惋惜呢?是不是帶著這樣一種提示:你們把世界上40%的混凝土砸下去,到底為這個時代的建築做了什麼呢?”

他不希望“王澍的建築、莫言的文風成為我們今天的某種鑰匙”。對那些想建“王澍那樣的建築”的人,他十分不齒:“樣式化是藝術創作最糟糕的歸宿”。

許江並非王澍一個人的“伯樂”。先鋒藝術家邱志傑早早爆得大名,卻不惜“倒貼著錢”,一直留在中國美院這個“體制內”任教;畫家司徒立在國外開了無數個展,回到國內,他的繪畫現象學難覓知音,直到在中國美院遇到許江,如魚得水;國學講師王霖2002年被許江舉薦到中國美院教書的時候,只有一張技校文憑,許江寫信給浙江省考試院,希望能讓王霖破格考博士,此事後來在季羨林、王元化、湯一介的保薦下促成,技校生王霖成了“王博士”。

許江喜歡用“詩性”來概括這些人的共性。

作為院長,許江提倡美術教育中“試錯”:一邊試驗,一邊犯錯,一邊走向適合自己的那條路;摸不著路的時候,就靠那些“詩性的千里馬”帶路——這些教學試驗,許江都得心應手,惟一讓他“沒辦法”的,是“體制”。

許江希望在他們的學院裏,大家可以很尖銳地互相拍桌子:“對有創造性的想法,比如王澍這種人的想法,不用行政的辦法打擊他,而給他充分的尊重。”

我們的眼睛被奇觀毒害了

這個時代全世界一個很大的問題是感受力缺失,這個問題的存在,不是因為圖像太少,恰恰是因為太多。

我們今天的圖像,最大的特徵就是奇觀。大家看過太多奇觀,你沒去過泰山,泰山日出的照片你老早看過;你沒有到過大海,大海的照片你也老早看過。以至於你真的到了泰山和大海,覺得還不如我看照片來得好。我們親臨一個現場、親歷眼前事物的那種感受力,正在衰退。

糟糕的就是,我們看起來什麼都看了,但其實什麼都沒看到。

你們看看黃公望的《富春山居圖》,或者是關山月和傅抱石的《江山如此多嬌》,你們並不覺得那有多好,因為那山水回轉並不吸引眼球,泰山日出比它好看多了。但《富春山居圖》和《江山如此多嬌》畫的都是中國人心中的世界。

我們的眼睛已經被奇觀、被相機毒害了,以至於自己缺少面向事物本身的原樸眼光卻不自知,所以我請王澍在象山營造“大學的望境”,喚醒學生們的感受力。

現在的很多校園,都只是一種功能化的建設:巨大的大門正對著一條大道,寬廣、筆直,中間是鮮花;走到底是一個高大的圖書館,38級臺階;右手邊是幾座巨大的教學樓,中間用長廊連起來,號稱同學們學習可以不經風雨;左手邊是大禮堂、行政中心;校園一角是個巨大的人工湖,但湖深只有50公分,湖的那一邊是生活區。

我知道中國有個設計院,已經設計了一百多所這樣的大學校園了。這些大學什麼都有了,就是沒有空、沒有山水、沒有望境。孩子們在這裡,每天就被單一化、工具化的環境侵蝕。

望境並非簡單的美麗風景,而是要訴説一種人和山水相望的故事。王澍為什麼獲獎?因為他在象山建造的不是單體建築,而是二十多個系統的建築。有了這一片建築,才有條件訴説山水的故事。

象山校園實際上是傳統徽派建築語言的再利用。黑瓦、白墻,密密的、嚴實的屋頂,被切掉一角的三合院、四合院結構。這些建築語言聽起來像魔方一樣,但它們不是最緊要的。最緊要的是我們的房屋、高臺、門欄都形成了不同的面向青山的界面。

象山所在這塊地方叫轉塘。為什麼叫轉塘?古老的時候一定有大河從這裡轉了一下,我們可以想像這座青山其實就在河邊。而舊時的建築,就像傳統的徽州建築那樣,所有的巷子都朝向青山。這些巷子我們用到了象山的樓與樓之間,這是我對王澍明確要求的。同學們可以在這些小巷中穿行,遠望青山,一季一季。

象山建築的門總是斜的,窗戶也是異形的,看起來像苔點、像點墨。有些地方你走著走著,會發現幾道斷墻。有個走廊的柱子全是斜的,審建築的多次叫我拆掉,説同學碰得鼻青臉腫怎麼辦,我到今天也沒有拆。

就是要“試錯”

對學生獨立精神的培育,象山的望境是一方面,在教學上的實驗性是另一方面。

整個世界藝術史,實際上就是一部革命史、實驗史。藝術教育的內涵其實就是開啟我們每個人的個性。

開啟個性,就要“試錯”:我畫這個杯子,畫了幾條線,發現瘦了,抹掉重來;又畫扁了,抹掉再重來。每次試錯都是在接近最後的真相,“切問而近思”。

更深一層的“試錯”是,起初我可能採用這種方法畫,畫完後發現並沒有畫出我想畫的。怎麼辦?再去研究另外的畫家,他可能對你有幫助。一研究,還是不行,再試。試過很多人後,還是不行。然後你開始尊重自己,一尊重自己,就出來了。

藝術創作的“試錯”,對社會也起著一種實驗性的推進作用。包豪斯提出工匠和藝術家是平等的,大家應該團結起來為大眾服務。這在當時是很新的思想。他認為校園裏最重要是的作坊:石頭作坊、木頭作坊、陶土作坊,同學們在作坊中試錯,這帶來的是一種“上手”的訓練。

什麼叫上手?技藝達到一定程度,藝術家看到這個器皿手就癢,但真正做的時候,並沒意識到自己在做陶,技藝自然而然地上到手上來,情感和思想也自然而然地上到手上來。我們學院收藏有格羅皮烏斯做的手把子,還有他的陶藝,那套陶藝放在今天都是呱呱叫的。

這樣的教學,會使學生對材料的變化特別敏感。材料隨著時代而變化,也就帶來美學革命。包豪斯認為要想最好地為大眾服務,就必須簡化,把所有裝飾都拿掉,暴露結構,這就出現了結構暴露美學和極簡美學。什麼東西最簡呢?方形、圓形、三角形。這種極簡的美學思考至今影響著人們的消費觀念。

建築家海杜克在美國庫伯聯盟學院當了三十年的系主任,他講過一個生動的故事:盛夏聽到高枝上的蟬鳴,卻又在樹的低處發現了玲瓏剔透的蟬殼。這殼保持了蟬的原先的軀體,但那生命已在更高的枝頭上鳴叫,這就是教育。他曾給應試的研究生出考題,讓他們自己帶回家做,一個月後交上來。

第一道題是以你臉部的特徵來素描一座城市;第二道題用五張圖來敘述任意的一個機械原理;第三道題,給你一段博爾赫斯的文字——大意是閱讀就像一個螺旋,人們經過一生的努力發現自己仍站在這個螺旋的某一點。你根據這句話,畫一張建築設計圖。第四道題,給你一幅繪畫,你用文字描述它。第五道題是一段希臘神話:俄耳甫斯的妻子死了,他追到地獄裏,要帶走他的妻子。冥王同意了,但有個條件是歸途上不能回頭。結果他回頭了,就和妻子一起死了,海杜克讓學生為他們設計一個墳。

這五道題,今天你請一個教授也未必做得好。但這種教學是生龍活虎的,興趣盎然的。不像我們現在的考試,都有一個標準答案。

行政化無所不在

有個很值得我們憂慮和討論的現象是:行政化無所不在。如果我們沒有行政,大家都還原成藝術家,藝術家甲和藝術家乙拍桌子,誰有道理誰就可以拍。

如何把一個學術單位不變成一個行政機制、官本位橫行的單位?還是要還原學術單位民學精神的性質。黃賓虹先生1948年從北京到江南,做了個講座叫“君學與民學”。他認為學問有君學,有民學,真正有價值的東西往往在民學。

今天我們的大學很大程度上行政化、“君學”了。更糟糕的是,你辦畫展,都不是考慮畫畫得好壞,而是想著明天能請到哪位領導,誰的領導請得大,誰的畫展就辦得好。畫家們恨不得削尖腦袋變成國家畫院的院士,就好像進了國家畫院,就真的有了國家級水準了,其實完全不是這樣。

如果一個高校教授唯唯諾諾,不敢説真話,不敢提出自己的學術觀點,這個學校一定沒有學術精神。

比如吳海燕(中國美院教授,時裝設計師),2001年,她想在西湖的真山水背景上進行一場時裝秀演出,找到了我。這在今天不可能實現的:橋封起來兩天,裏面那麼多事業、企業單位,一天損失幾十萬,我們賠得起嗎?但我還是去市裏爭取來了。綵排一天,演出一天。

演出一開始,一個女孩立於橫舟之上,清吹木笛,從西泠橋下穿過,消失在煙雲中。然後一群天仙般的姑娘踏著荷葉嫋嫋而來,其實是踩著玻璃橋,演出效果非常好。這是西湖上第一次實景演出,比“印象·西湖”早多了。

還有比如做西湖國際雕塑邀請展。現在雕塑展,普遍的做法是拿塊生地,做雕塑公園,把它炒熟了。但西湖雕塑邀請展都是選擇風景俱佳的熟地,比如太子灣就是一個山水很好的地方。我們在那裏做了一個至今令人懷念的雕塑展,但今天雕塑展的作品已經蕩然無存。我在那裏的《品茗山水間》被毀掉,王澍在那兒也曾做了《山水土墻》——一堵土墻中間,一條瓦片鋪成的路,攔腰把它斷開——今天也都不存。據説是單位的意見,我不知道為什麼容不得藝術的故事在這裡延伸,在這裡邊,最讓人頭疼的還是體制。

前一陣我從北京回來,在飛機場碰到一個清華的青年建築師,我故意問他對王澍的看法。他説那是非專業建築,跟建築界沒什麼關係。其實他説得對,王澍很倔,拒絕考一級註冊建築師的資格,所以他一直是“非專業建築師”。

我表達了我的看法,尤其説明瞭對於建築界在這個問題上不思考、不討論的遺憾。

你看,這就是今天的困境。對於真正的創造性人才來説,它有諸多的遺憾,我們只能用更多的交流、洞察和心靈的支援來彌補。

|