如何讀懂文學的“溫州現象”

時間:2024-07-08 16:47:37 來源 : 中國網溫州 作者 : 鮑良兵

撥開“商”的層層光環,溫州的“文”也光彩奪目。

山水詩的發祥地和戲曲的故鄉就是兩張極具分量的歷史名片。而近百年來,在中國文壇閃亮登場的溫州人同樣可觀。新世紀以來,作為一個鬆散但互有聯繫的群體,以王手、程紹國、馬敘、東君以及先後從溫州走出去的張翎、陳河、吳玄、鐘求是、哲貴等為代表的溫籍作家的創作漸成噴薄之勢。他們的作品在《收穫》《人民文學》《當代》《十月》等國內著名刊物上頻頻發表、屢屢獲獎,引起海內外文學界的廣泛關注。獨特的文學的“溫州現象”成為中國當代文壇不容忽視的存在。

何為文學的“溫州現象”?我們該如何去讀懂“溫州文學現象”?

2006年,《江南》雜誌第六期以整本雜誌的篇幅,出版了一期“溫州文學現象專號”,推出一批溫州作家的作品,讓溫州文學以整體亮相的姿態進入中國文壇的視野,從而引發讀者對“溫州文學現象”的關注。

2007年,“溫州文學現象”研討會上,南帆、李敬澤、賀紹俊等國內一批知名文學批評家齊聚溫州,把脈溫州文學創作。

2010年,《人民文學》雜誌社在北京舉行溫州作家群研討會,聚焦王手、哲貴、程紹國、馬敘、東君等五人的創作,文學的“溫州現象”正式被提出。

2016年,復旦大學舉辦“永嘉文脈與當代小説”研討會,邀請張翎、陳河、鐘求是、吳玄、馬敘、王手、程紹國、哲貴、東君等九位溫籍作家,從獨特的地理人文環境、歷史傳統和跨文化角度探討溫州當代文學的獨特氣韻。

誠如時任《人民文學》主編李敬澤所言,在我們溫州,在改革開放的獨特道路上,在經濟社會發展的獨特道路上取得這麼大成就的同時,特別是近十幾年來,僅就文學這一塊來説,溫州也涌現出一批非常活躍、很有成就的在全國影響越來越大的作家,包括小説家、詩人、散文家,這個也可以視為文學中的“溫州現象”。

毋庸置疑,溫州的文學現象一開始引起批評家的注意與溫州的經濟繁榮、商業發達不無關係。

在2010年北京舉辦的文學的“溫州現象”專題研討會上,除了對溫州五位作家的作品進行研討之外,批評家們更多關注的是“文學的‘溫州現象’與溫州經濟的關係”,議題的背後指向的則是商業發達造成對物質的高度追求是否必然造成對精神創造忽視的疑問。而以群體性出現的溫州作家似乎展示了另外一種可能性,厚實的經濟基礎恰恰能夠為文學的發展提供重要的支撐。

與諸多將文學作為安身立命的作家不同,溫州的這一批作家更重視自我聲音的表達。在“全民經商”氛圍中,溫州作家或全職下海,或投資,或家庭另有營生。經濟上的寬裕,使他們的寫作不再為“稻粱謀”,更多的是為了精神的滿足和情感的表達。這種更加純粹的文學創作主體姿態,使得他們關注自我個性的表達,從而逐漸形成個人化的風格。

當然,一個不可忽視的現實則是溫州文學題材的典型性。1980年代的中國,隨著改革開放的深化,中國的經濟開始蓬勃發展,商業文明和倫理正在悄然的改換,跨國性的流動背後則是文化的雙向互動,形成了內與外、古與今交錯的現象。溫州作為沿海開放城市之一,儼然成為現代中國的縮影。

生長在溫州的當代作家,有一個有別於其他區域作家的獨特經驗世界——有關溫州(人)的世界。在作家王安憶看來,地理的不方便恰是溫州文學獨特的原因之一:“他們在自己的‘山縫’裏生長,自成一體,語言也在自我封閉中成熟,溫州作家的語言、看待世界的方式,和其他作家也就有了不同。”溫州經濟迅速崛起,無疑給這片熱土的作家提供了文學創作的絕佳素材,促成溫州作家筆下別樣的地方性書寫。

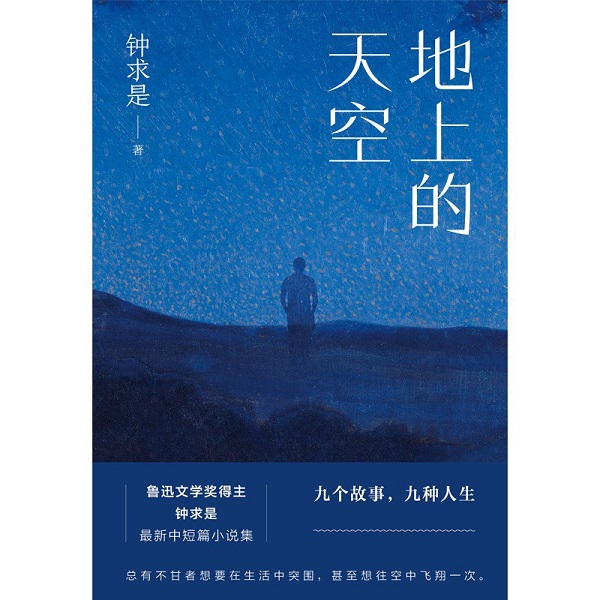

在王手筆下,市井平民的草根生活成為其書寫的重心,他的小説題材涉及“工廠、生意、江湖、社會、生死、情愛”。鐘求是則以委婉細膩的筆觸著力挖掘和描述普通人在日常生活中人性隱秘的部分。吳玄聚焦普通人的生存哲學,而馬敘的小説也不乏對小人物平庸生活的書寫。

作為以商名世的溫州,溫州作家自然對商人和商業文明情有獨鍾。如哲貴的“信河街”系列小説,關注一群富起來的商人的精神世界以及商場中的人情物理。相比哲貴和王手小説對商人的理解,鐘求是則對商業帶來的“異化”抱有警惕。

相比諸多溫州作家關注溫州當下的生活,東君的寫作別具特色。在他帶有現代先鋒書寫人與人之間的荒誕的作品之外,更為引人注目的是其借鑒古典筆記體的形式,以沖淡的筆調發掘了一個“古典鄉野”溫州。

溫州作家的寫作植根于溫州地方風土,正如溫州大學人文學院院長孫良好教授指出的,“溫州作家屬於游離于文學主潮之外卻能自由生長的一個群體,搖曳多姿的溫州民間生活及其背後不可忽視的民間力量,豐富了作家們的寫作元素,他們以各自的人生體驗和寫作形式與之對接。”這也形成了溫州民間書寫的多樣性。

作為開放的城市,溫州外向流動的基因也在溫州作家身上展現,不少溫州作家遠走他鄉,如移居加拿大的張翎和陳河,定居杭州的鐘求是、吳玄和哲貴,出走讓作家不得不面對故鄉故土以外的世界,與之交匯或交鋒。

當然,在一個全球化的時代,不同文化、文明的“交錯互動”成為常態,所以,在張翎的小説創作中,溫州記憶固然成為她創作的重要資源,但並不乏與異域的互動。另一位移居加拿大的作家陳河也自覺創作了諸多與溫州背景相關的小説,當然,相比書寫海外移民的故事,陳河對國際性的題材書寫更為傾心。

揆諸文學史,莫言獲得諾貝爾文學獎為“高密東北鄉”贏得了無上的榮光,也為“鄉土的就是世界的”文學補充了一個鮮活的例證。以此返觀當今的溫州文學,我們會發現從“鄉土的”走向“世界的”除了需要時間之外,還需要更開闊的視野、更豐富的想像和更深邃的哲思。

溫籍作家這種更加厚重和開闊的創作形態正在不斷生長。在張翎的長篇小説《勞燕》中,寓言式地表達了“溫州乃至中國”在世界文化影響下的倔強生長。陳河的《誤入孤城》則聚焦現代溫州的“前史”。他神遊百年前的偏僻孤城,以類“地方誌”的形式為“溫州”做傳,在聯通世界的視野中呈現了一個草根義氣、商業流動和包容開放的“W城”。同樣,走出溫州的鐘求是近年來的創作在堅持其對邊緣生活關注的同時,對時代的思考變得闊大和深邃。

正是異鄉、國與故土之間的遊走,使得溫籍作家從被“商名”遮蔽的角落裏走向外部世界,以更開放的心態、更深度的思考和更細膩的情感書寫“溫州”/“中國”。

從某種意義來看,作為“地方”的溫州文學書寫亦是“現代中國”的書寫,由“地方”而“世界”,不斷生長的“文學的溫州”亦表徵了全球化時代“文學中國”書寫的可能性。(鮑良兵)