散盡家財只為重現 [煉土成金] 的失傳技藝 --紀錄東方之翡翠青瓷 不朽的傳説

發佈時間:2024-06-19 16:51:15 | 來源:中國網科學 | 作者:趙米 | 責任編輯:科學頻道

(何志隆、方桂陳)

緣于愛:情不知所起,一往而深

青瓷,中國陶瓷燒制工藝的珍品,以瓷質細膩,線條明快流暢、造型端莊渾樸、色澤含蓄雅致而著稱於世。作為瓷文明最初之美,傳統的灰釉青瓷自從漢唐末期消失至今已有1500年,而千年之後,在一對伉儷的同心努力下,消失已久的灰釉青瓷重現光彩,呈現出更加生動的形態——「翡翠青瓷」。

故事的開始並不浪漫:來自福建的方桂陳,在台灣通過婚介所認識了現在的丈夫何志隆,1959年出生的何志隆,28歲開始作陶,迄今已有30年的陶藝創作經歷,方桂陳秉持著「嫁雞隨雞,嫁狗隨狗」的傳統觀念,跟著丈夫一起投身於做陶事業。

夫妻倆最初在台中鹿港老街開了一家名為「木陶坊」的陶藝店,主營上釉的生活類陶瓷,彼時,柴燒開始在台灣流行,何志隆偶然發現,未曾上釉的泥坯在出窯時局部會出現翡翠般的青綠色釉點,也就是「窯汗」,這讓他又驚又喜。因為與人共用一個窯,在藝術創作上常常因此受限,夫妻倆萌生了自己建窯廠的想法,2009年,在距台東市約40分鐘車程的泰源幽谷,兩人創建了以「志窯」為名的柴燒窯場。

早在戰國時期,古人就有一種坯體不上釉入窯,落灰成釉的燒陶方法——時年50歲的何志隆,倣照這種原理,在志窯開始了翡翠青瓷的研製。聰慧的方桂陳,也在以自己對文化傳承理念的洞悉,不斷地提升認知,協助丈夫圍繞文化尋根的理念開展工作。

燒制自然落灰上釉法的作品難度之高,每一窯燒成功率不足百分之三,滿窯作品經常出現整隻內傷爆裂、窯內高溫層板塌陷,導流不順暢、或是灰釉沒有轉化完成的情況,就在這樣嚴苛的研製條件下,何志隆耗盡家財,只為完美呈現理想中的青瓷作品。

為了消解丈夫物質上的後顧之憂,方桂陳瞞著何志隆,回娘家偷偷賣掉了自己的房産,帶回畢生積蓄,全心全意支援丈夫的夢想。另一方面,何志隆通過不懈的嘗試,13次修改和重建窯內結構,在幾經試驗之後,終於燒就心之所向的完美青瓷,從品像觀之,它的開片、冰裂、通透的色澤,似已遠遠超越了1500餘年前的青瓷樣貌。

發於心:可知我一生愛好是天然

「翡翠青瓷」傳承了先民的古法柴燒,一塊塊二十公斤重的木柴,扔進窯口,燒造瓷器,既需要充沛的體力,更需要持久的耐力。燒窯一爐,就要持續十多天不能中斷。當陶土燒到1000多攝氏度的時候就會變黏稠,飄起的木灰便開始附著,在長達半個多月的燒造過程中,木灰在結構獨特的窯內迴圈流動。高溫下,灰釉落滿陶坯周身,層層疊疊自由流淌,蜿蜒流暢,「乘天地之正,禦六氣之辯,以遊無窮」,莊子曰,此為「天人合一」。

除了對火、溫度的敏銳把控,木柴也是其中的重要媒介,何志隆篤信宗教,舉心動念皆以善為果,他柴燒所用的木頭都來自於大自然的漂流木,從不去砍伐任何一根有生命的木頭,木頭經火,火化成灰,灰又與土相融,他稱這樣造出來的翡翠青瓷,是「木頭的舍利子」。

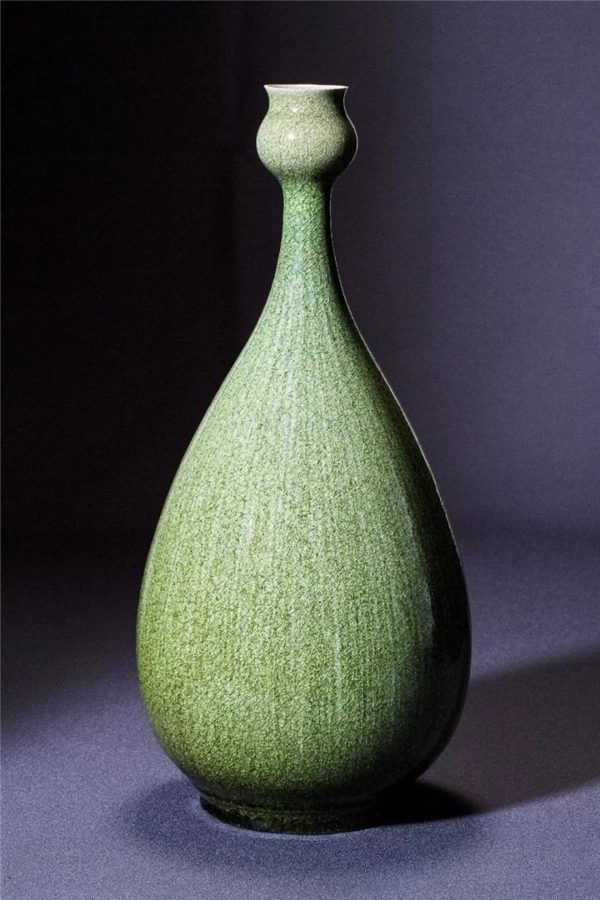

胚體在長時間的高溫窯燒之後,釉料已經去蕪存菁,雜質完全去除之後産生一種通透翠綠的翡翠綠光,翡翠青瓷特殊的冰裂、開片、晶光、疊光……每層顏色不同,在光的照射之下,各層光色相互交疊,格外動人。

在快節奏的時代,人人急於求成,翡翠青瓷卻為時代見證了,世上真的有那麼一種人,抱著敬天愛人的謙卑之心,投入全部的熱誠,近乎偏執地只想做好一件事。

成於人:志窯開得翠色來

「翡翠青瓷」緣起于何氏夫婦的同心同德,內化于造器者敬天愛人的神性觀想,善緣善果,引人入勝。

從外形看,翡翠青瓷器形沉穩、簡約、拙樸,大象無形,大道至簡,是老莊哲學的極致表現和傳承。

從色澤看,純粹、明亮、通透,如玉如翠,如詩云:九秋風露志窯開,奪得千峰翠色來。

在肌理表現上,渾然天成的層層上釉,冰裂的統一性與變化性在一件器物上完美體現,如謙謙君子,厚德載物。

在2014年,何志隆為了燒制360°滿釉作品,早已散盡家財,雖然在妻子的幫助下佳品頻出,但收藏級作品的低成功率,也讓何氏夫妻推廣翡翠青瓷的夢想難以為繼。一方面是收藏級作品的曲高和寡,讓陶藝愛好者望塵莫及,另一方面,翡翠青瓷雖在台灣頗有名氣,但在內地卻鮮為人知。幾千年前,華夏祖先在機緣巧合下用草木灰將原始瓷器染青。在千年之後,亦在各種善緣之下,斷層的文化得以傳承,翡翠青瓷呈現了新一代的青瓷樣貌,它應該連結兩岸華夏人民共同的民族情感,它是文化性的,更是大眾的。

為了讓翡翠青瓷走進大眾生活,針對現代人對生活品質的品味性追求,何志隆在注重藝術性的同時也開始兼顧作品的實用性,推出了翡翠青瓷的藝術實用品,讓它既可使用,又可收藏,給高速運轉的現代生活一絲古樸的禪意慰藉。

一個個美觀與實用兼顧的茶具,讓人忘卻了都市生活的繁忙與高壓,仿佛離幾千年的禪意生活並不遙遠,舉盞品茗間,依然是素瓷雪色縹沫香,何似諸仙瓊蕊漿。

茶道裏説「一期一會」,而翡翠青瓷的自然落灰成釉,致使每件作品都獨一無二,亦是器物的一期一會,收藏的,不僅是簡單的茶具,更是一段善緣和造器者一般的心境。(趙米)