陳永新:千里獨行記

發佈時間:2024-01-24 14:23:44 | 來源:中國網科學 | 作者:陳永新 | 責任編輯:科學頻道

一

二OO六年底,進京經商。雖説此前無數次進京,總算是去出差,沒有歸屬感。此番駐紮下來,心裏居然多少有點成為北京一分子的得瑟,到西城區的二龍路派出所辦了暫住證後,更加劇了這種沒來由的自豪感。

我進京時已是中年,大小算個小老闆,也就沒有了京漂的艱辛。

北京是個大氣、包容的城市,彼時還未有搖號政策,憑暫住證就可買車上牌,安頓下來後根據朋友建議,在北京開別克奧迪為宜,我一想奧迪是官車,小商人不去湊這個熱鬧了,就買了一輛別克林蔭大道代步。兩年後因太喜歡飚車回諸暨,就又買了一輛跑車。此後千里獨行,往返北京諸暨間十一趟。其中有些趣事,實錄如下。當然,文章中會沿襲我一貫風格:從無半句虛言。

二

從北京到諸暨,走京滬高速,我從辦公室設導航,目的地諸暨家裏,顯示里程為1383公里。正常情形下,我都是朝發夕至、一騎絕塵,直把北京諸暨當作上下班般輕鬆,早上七點左右出發,中途三次跑進服務區加油,山東德州、江蘇徐州服務區各吃兩個粽子,晚上八點就在諸暨北門頭吃上了我牽掛已久的鹹菜肉絲面。

有一次卻橫生枝節,驚出一身冷汗。

那次從北京出發時已是下午兩點,原打算開到京滬中間的臨沂投宿,沒想到剛開出河北地界便碰上了南方從未見過的團霧,車子幾乎是像鑽進了熱氣騰騰的蒸籠完全被霧罩住,能見度不足五十米,我情急之下,開大燈、雙跳燈毫無作用。奇怪的是:大概北方人對此團霧早已習以為常,高速公路也不封閉,更可怕的是:後面的大客車、大貨車照舊一路鳴笛,擦著我車身呼嘯而過。這樣的情形持續了大半個小時,我心驚肉跳,心想今天可不要命畢于斯,幾乎想棄車翻越護攔脫離險境,終究是捨不得新買的跑車,咬咬牙仍以二十碼不到的速度往前挪動,已是隆冬,我身上卻已被汗水濕透,冰涼冰涼。

後來急中生智,決定就近找出口下去,卻因為能見度太差,根本看不見出口的標誌,只能立即打開那老式的車載導航,搜索到最近的出口為山東禹城,戰戰兢兢再開了十多公里,看著導航箭頭提示向右轉出口,也看不見路,就這樣摸索著出去,開過匝道,看見出口處那“禹城”兩字,幾乎是死裏逃生感覺,開過出口,靠邊停了下來,人都癱軟掉。

進到城裏,找到一家賓館,住下來,先洗去一身疲憊驚恐,打開電視,山東新聞恰巧在播:今日京滬高速山東境內因大霧發生多起汽車追尾事故,已造成人員傷亡。

我一看,連呼菩薩保祐。

此時已是晚上九點,驚魂甫定的我才感覺肚子餓了,便再也不願開車,打的找到一家小飯館。

掀開那北方特有的厚厚的塑膠片門簾進去,熱氣騰騰,有火鍋裏升騰的,也有一大幫三五成群的漢子口中吞雲吐霧。桌子都已坐滿,我又不願再去這陌生的地方另找飯店,小櫃檯前面的小桌子上坐著店老闆,正就著一碟花生和幾片皮蛋在獨自喝酒,見我進退兩難,便招呼我:你要是不計較,便在這小桌子上與我擠一下得了?

我求之不得,立即落座並點了三菜一湯。

兩人就開始有一搭沒一搭聊天,我説了高速公路上的曆險記,他説你命真大,便倒了他自己瓶中的啤酒給我倒了一杯,我也不客氣,一口乾了,然後不當自己是外人地夾了他面前的皮蛋和花生米,隨後覺得尷尬縮了手,那老闆卻笑著説沒事,出門在外都是朋友。

待我點的菜上來,也拼命往他跟前推,讓他也不要客氣,那人也實在,再往我杯中倒酒,一來二去,觥籌交錯間,似乎已是老朋友。

臨走時已是半夜,結賬時吧臺説七十塊,我拿出一張百元鈔,説別找了,就算剛才老闆吃的我請。老闆一看大呼不行,從吧臺老婆那裏拿回鈔票硬塞給我,説:你浙江人這樣到禹城真有緣份,今天算我請客。

我當然不幹,兩人扭著胳膊推進推出,總算是我硬要老闆娘收下了這鈔票。

搖搖晃晃走出店外,人已微醺,幾杯啤酒當然不致如此,關鍵是在這舉目無親的禹城,在如此惶恐情形下的駐足,因為這家小飯館,因為這好客的老闆,我心中涌起了無限的暖意……

可惜,沒記住那店名,也沒留老闆號碼。但十多年過去,卻是始終沒有忘記。

三

另一次雖無曆險,卻堵了個昏天黑地,足足在原地堵了七個小時,仍是在山東境內,具體屬哪個地段已不記得。

那天一早出門,因為前一日老家江藻一個小夥伴錢偉苗給我打電話,説有一個三斤多重野生鱉,讓我回來時吃,我告訴他:明天趕到你家吃晚飯。

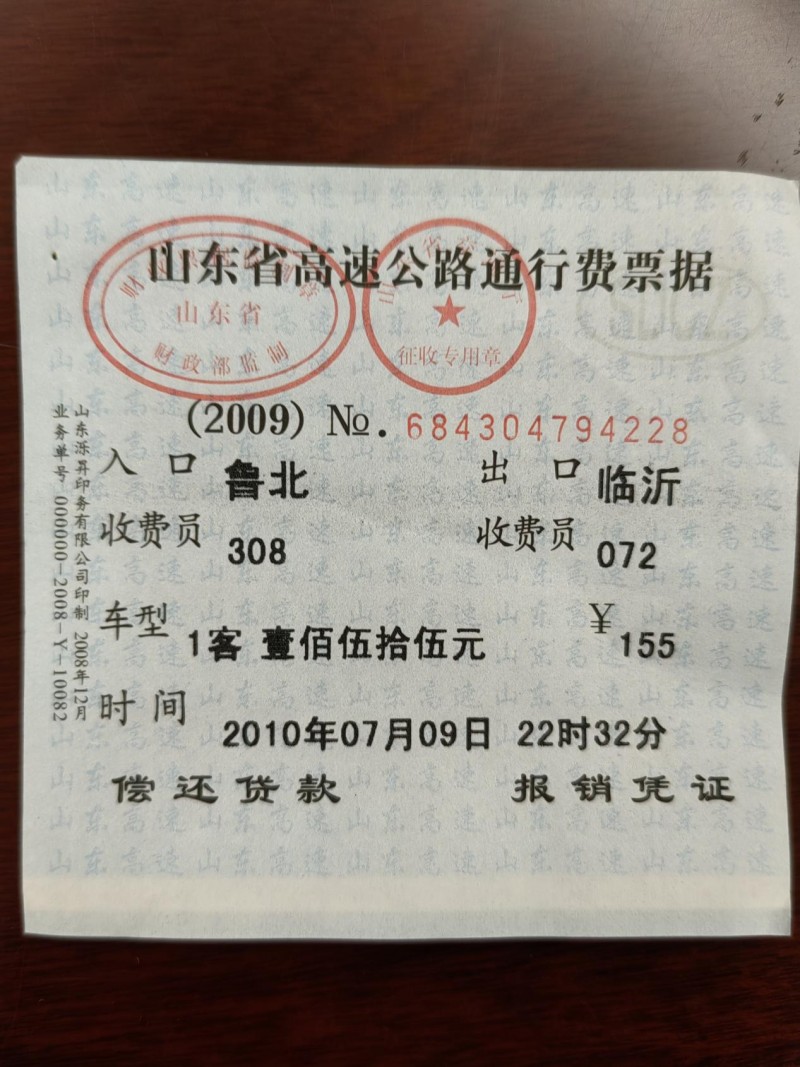

心中惦記著那野生鱉,一路風馳電掣,逢車必超,因前方提示堵車,臨時改道經天津至河北黃驊再由魯北入口進入山東境內還不到上午十一點,卻見前方排起了長龍,心中暗暗叫苦,不甘心,步行幾百米問前面的司機,説修路加車禍,已堵了三個小時。

我無奈,只得踅回車邊晃悠。

在堵車的一眾大小車輛中,一輛紅色的法拉利跑車還是顯得突兀,大都嘖嘖稱讚幾句後離開。

後來上來兩個一口上海腔戴眼鏡的三十多歲年輕人,上來就説:老闆派頭蠻大麼,法拉利430,最普通那款。

我心下不悅,告訴他:這是07年的新款,最普通款是F360。

那兩個上海人看我不大客氣,便裝作內行人地繞車一圈,指指點點,嘴上嘀嘀咕咕,説:法拉利又怎麼啦?堵車在這裡還不一樣跑不起來,就是最普通那款麼,牛哄哄牛啥麼事?

我一聽,舌綻春雷,用上海話猛喝一聲:

“上海佬做啥格白出在行人(上海話意即充內行、會來事之意)?阿拉車子哪怕最普通款,你那個破車總要二十輛來抵我一輛。”(因為我早已看見他們從什麼車上下來)

上海人嚇了一跳,上來拍拍我肩膀,説:朋友!講話介嗆做啥麼事?火氣勿可太大。

我揮手拍開了他,説:你們來招惹我的,我願意跟你們説話了嗎?

上海人看遇到的不是善茬,悻悻離開。

幾番折騰下來,一看已是下午四點多,肚子餓得咕咕叫,本來想一口氣趕到江藻吃晚飯的,車上也沒帶什麼吃的,前不著村後不著店的高速上真是犯了愁,餓得眼冒金星時,人窮志短,心生一計,便佯裝四處探尋,問:剛才不是有人在賣茶葉蛋嗎?怎麼一晃不見啦?那兩個上海人口中嚼著點心,臉上露出不屑,我也不搭理他們,心想你們就是送給我也不要。

終究是好人多,待我問到後面兩個開工具車,車門上寫著“山東日照xx公司”字樣的兩個小夥子迎了上來,他們問:老闆你是肚子餓了吧?這裡哪有什麼賣茶葉蛋的?我們車上有天津麻花,你拿去充個饑。我千道萬謝只肯拿一根,他們卻硬把整包塞給了我,説你這麼大個子一根麻花當塞牙縫了。

我滿懷感激,狼呑虎咽地吃下這香甜無比的麻花,覺得蠻像我們諸暨人小時候吃的“油傘子”,但饑餓中的麻花,味道好過油傘子不少。

在車內正大快朵頤間,忽然有人敲打車窗,原來是剛才那送我麻花的小夥子跑回工具車內拿了兩瓶礦泉水送來,説:這乾巴巴的麻花沒有水怎麼咽得下?

我一時感激得説不出話來。

那兩個小夥子又好奇地問這是什麼車?我告訴他們以後,兩人臉上露出憨厚笑容,拍拍我肩膀,説:哎呀,這麼大老闆,今天遭罪受委屈了。

我緊緊地摟住了那兩個小夥子肩膀。

不久車流開始蠕動,那兩個小夥子迅速跑回去啟動車子,鑽進車門前,兩人還在拼命向我揮手。

這一幕過去十多年,仍是歷歷在目。

可惜!匆忙間我遞給他們的名片,讓他們有空聯繫我,但是,我從未接到過兩位敦厚小夥子的電話。

自此,我對山東人的好感,簡直無以復加。(寫于二O二四年一月二十三日)

(作者簡介:陳永新,《尋找飄蕩的忠魂》文章作者,大公報大公網同名抗戰紀錄片總策劃、總製片人、主持人,大公網、浙江日報特約撰稿人,浙江諸暨遠征大酒店董事長)