紀錄片《出·路》:三個少年的成長史和社會“家庭相冊”

17歲輟學後遊歷歐洲各國的北京女孩袁晗寒,19歲三度經歷“高三”的咸寧復讀生徐佳,12歲樹立以後能掙1000元工資目標的甘肅山區女孩馬百娟,人生軌跡毫無交集的三位主人翁匯聚在一部名為《出·路》的紀錄片中。6年間他們長大成人,各自尋找著出路。6月23日,作為2018年上海國際電影節的展映紀錄片的《出·路》舉行了見面會;6月30日起這部作品也將通過“大象點映”平臺在全國各地進行點映。

《出·路》海報

《出·路》歷時六年時間跟蹤拍攝了三位來自不同城市、不同社會階層的主人公,記錄下他們的夢想與當代中國現實的碰撞,以及不同地區的中國年輕人從學校步入社會的成長故事。有影迷在觀看後認為這部影片最大的意義在於將自己置身事外地觀看鏡頭下人物的生活和命運,而不同的觀眾又在每一位主人公的身上多多少少都能看到自己生活的影子。

導演鄭瓊做了多年紀錄片的製片人,操辦過多年紀錄片節展,卻選擇在40多歲的時候從頭開始自己成為一個紀錄片導演。在整部影片中站在局外人的角度,利用鏡頭平靜而又真實地記錄別人的生活軌跡。

各自尋找自己出路,無法想像他人的生活

《出·路》的內容,會很容易讓人聯想到“階層”這個當下觸動無數人焦慮神經的詞。不過,在6年前拍攝的時候,這個話題還沒有像今天這樣被廣泛的討論。導演鄭瓊的拍攝初衷也緣起于意外的機緣。

《出·路》劇照,袁晗寒

2009年,身為《半邊天》欄目導演的袁晗寒媽媽和鄭瓊閒聊説起女兒的故事,一個如此有才華又很隨性自由的女孩,17歲就從別人夢寐以求的美院附中退學。袁晗寒的媽媽希望鄭瓊來跟蹤她的女兒,在母親看來,這是一個“天才少女追逐自由成長”的故事。而在鄭瓊眼裏看到的,確是一個人能夠面臨的選擇的差別。

鄭瓊有興趣拍攝這個素材,但不能單純拍一個人,於是又找了兩位拍攝對象。開始做調研之後,回到當初鄭瓊復讀的高中,找了好幾孩子,最終確定了徐佳。因為有過同樣的經歷,徐佳是鄭瓊在拍攝中頗有共鳴的對象。另外甘肅的馬百娟是托一個公益組織幫忙找到的。

跟拍的這6年中,來自北京的袁晗寒17歲輟學,3年後遊歷完歐洲各國,考上了心儀的藝術學校,2015年回國實習,在北京註冊了她的藝術投資公司;湖北19歲的徐佳,是咸寧高中的高三復讀生,復讀了三次最終如願考上了一個二本,畢業工作2年後,2015年與相戀4年的女友決定結婚;來自甘肅的馬百娟,在野鵲溝小學上二年級,條件艱苦,夢想能去北京上大學,卻在2013年就退學了,15歲獨自來到陌生的城市打工,但因年齡和學歷太低,屢屢碰壁,最終早早嫁人,變成了村裏“司空見慣”的女人中的一員。

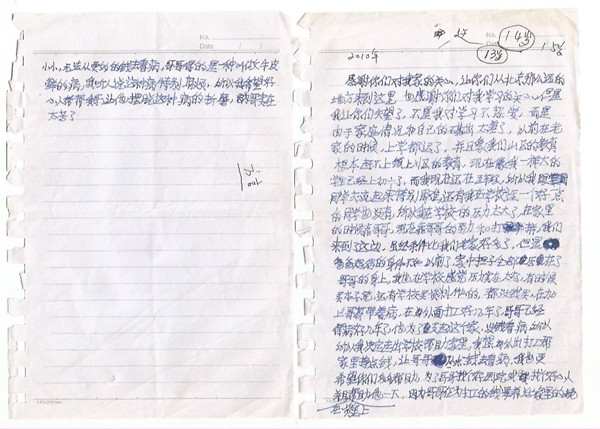

馬百娟的作文,2012年

三個毫不相干的人在一部紀錄片裏相遇了,而六年中,他們知道對方的存在,但無法想像和理解其他人的生活。尤其是馬百娟,鄭瓊説她對其他人的生活完全不感興趣,甚至沒有辦法回答任何導演試圖提出的觀念性的問題。“她只能陳述簡單的事實。”

鄭瓊也在片中問了袁晗寒對自己所獲得的一切的看法,袁晗寒的回答是,“如果我出生之前,我能站在天上,看到哪家好我去選擇,那這叫機會。我也不能選擇。”

“我不願意太多涉及階層固化的問題,但是生活本身就是魔幻的。比方有些朋友在投行工作,一年賺幾百萬算是正常,而馬百娟一家在2008年之前一年的開銷不到50塊,她的夢想就是去北京上大學,拿一千塊錢的工資,給家裏買面打井。”鄭瓊説。

即便片名叫《出·路》,鄭瓊也沒法去預設拍攝對象未來的出路。“我是做了調研才開始拍攝的,我一開始就知道為什麼要拍這部紀錄片,而且要拍一部怎樣的紀錄片。任何一部紀錄片的拍攝都不是隨意而為之的行為,紀錄片是一個有計劃的藝術。具體的事其實也算不出來,但是總會有一些生活邏輯上的預想。”

問她怎麼看待這些人的生活困境,鄭瓊説,“我們並不是他們命運的創造者,也不是上帝,可以用同理心去理解他們,然後會接受他們成長的過程。如果看完片子後有無力感,是因為站在上帝的位置,想要去改變整個狀況,但其實作為一個導演應該很清楚,我們就是一個記錄者,僅僅只是一個導演而已,需要做的是把本職工作做好,讓作品能夠打動和刺痛觀眾。”

《出·路》劇照,馬百娟

老紀錄片人拍處女作,所有新導演遇到的問題都遇到了

鄭瓊曾經説過:“一個國家沒有紀錄片,就像一個家庭沒有相冊”。《出·路》是這位48歲導演的處女作電影,作為一名“大齡新人導演”,鄭瓊説自己決定做導演的時候對年齡沒有任何困惑,唯一的困惑就是如何做一名真正的“電影製作人”。

雖然《出·路》是鄭瓊第一部電影作品,但她早已在紀錄片界小有名氣,作為光線傳媒的創始人之一,成立了中國第一家專門發行紀錄片的發行公司“零頻道”,創辦了中國第一個獲得官方合法許可的獨立紀錄片論壇iDOCS。

iDOCS目標是做以傳播世界優秀紀錄片為核心的國際紀錄片交流平臺,其創立實屬偶然。早在2009年,鄭瓊計劃拍攝自己的第一部影片,申請了阿姆斯特丹國際紀錄片節(IDFA)為紀錄片製作和推廣發放的專項基金,最後推廣活動的基金申請下來,製作基金卻沒著落。同年第一屆iDOCS國際紀錄片論壇在北京電影學院成功舉辦,另外一方面拍片計劃被擱置一旁。

而做了幾年節展,鄭瓊突然覺得自己的心思不在這些“週邊”的事情上了,她感受到強烈的創作欲,“你騙不了自己,你還是可以在外面做很多事情,但是你自己知道自己真正想要的是什麼。”

iDOCS在2012年停辦,鄭瓊也關掉了自己的公司。有人説她為了拍紀錄片放棄了自己的工作,鄭瓊否認,“停掉公司,不是因為這部紀錄片。我自己做紀錄片發行很多年,很清楚紀錄片的現實狀況,我從來不會也沒想過把自己的生活毀掉來成就一個所謂的藝術,也更不想去用生活去對賭一個莫名其妙的東西,或者用形而上的方式去給自己造一坐道德豐碑來跟全社會哭訴。我對這樣的任何一個做法,都完全不認同。”

但真正成為一個紀錄片導演還是比她想像的要困難,鄭瓊在2009年拍攝之初只是想記錄三個不同階層人物當下的故事,拍完直接剪一個片子就行,但拍完之後一直沒有時間剪輯,等到再想起來已經過去三年了。 三年間片中人各有變化,做紀錄片的人不會對此視而不見。於是跟拍期又不斷拉長。

回憶起拍攝過程,鄭瓊説“所有的新手會遇到的問題基本上我都遇到了。”

《出·路》劇照,徐佳

零預算就是拍攝面臨的第一個現實問題,“開始也嘗試去申請一些拍攝基金,到頭來一分錢也沒有申請到,還是硬著頭皮去拍了,拍攝過程只能靠精打細算”;拍攝過程中,鄭瓊總共合作了六個攝影師,有的攝影師在前期調研和拍攝計劃都已經做好的前提下突然跳票,有的因為拍攝進度的原因生生錯過檔期。“要不停地去合作才知道哪一個是可以合作成功的。”甚至到了拍攝後期,甘肅小女孩馬百娟的父親又突然變卦不給拍了,要求給10萬,溝通調解行不通,用了點“歪招”才得以擺平。

好不容易拍完,又“撞運”是找到了20萬的後期投資,在德國花費30萬完成了後期製作。2016年和一個法國人簽訂了發行協議,發現根本就是個“大忽悠”,壓根沒有認真去做發行,最後算下來鄭瓊還倒欠了人家2400歐,國內申請發行許可也沒有著落,“當時的心態已經崩塌了,感覺片子花費這麼多心血,卻如此不受待見。”鄭瓊抱著已經死過一遍無所謂的心態自己去申請發行許可,片子就通過了,接下來的成片初審、申請龍標、技術審查、公映許可證等流程走得都比較順利。

説起拍攝過程中的辛苦,鄭瓊還是心有餘悸,“拍片子就是要不停地去審問自己,自己為什麼要拍這個東西,這點是必須要很清楚的。”鄭瓊説有時候會覺得挺委屈,不明白自己到底在幹什麼,如果不拍紀錄片的話,自己其實不用這麼辛苦。

無論是做紀錄片節,還是拍紀錄片,鄭瓊都很耿直,“我並不知道別的方式,你的話是從心裏流出來的,你即使説尖銳的話,我也是在用愛心在講。”

鄭瓊認為紀錄片的意義,就是讓你內心變柔軟,並觸發你去思考,也許你對世界的看法會有所改變。所謂“眼界改變世界”,説的是“你的眼界改變了,你的世界就改變了,而不是要去改變這個世界”。“每個生命都需要被看見被聽見,每個生命也值得被看見被聽見。”這是導演鄭瓊對《出·路》這部六年心血之作的詮釋。