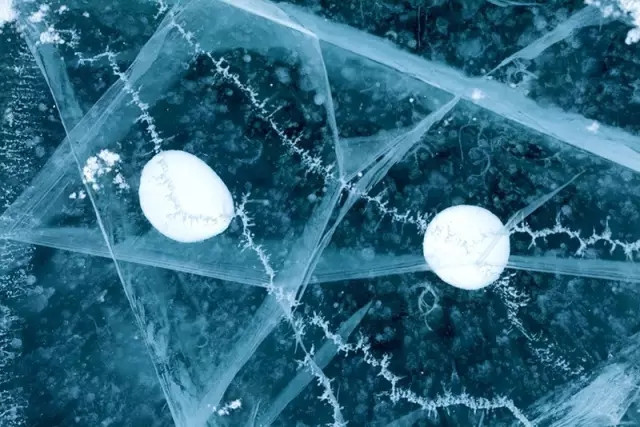

郎立興是中國攝影界獨樹一幟的攝影家,30多年來鍾情冰雪攝影,為我們展示了一片潔白靜默、冰雪天地裏的生命律動;他是視覺藝術的大師,他用冰雪攝影作品觀照靈魂與內心,給我們帶來審美的震撼和心靈的昇華;他的成就不僅僅在於攝影,更在於他對於自然地關注和對於環境變化的焦灼,留住冰雪世界的美麗,讓其成為永恒,是他的責任和初心。

他的冰雪攝影作品被認為是最經典的外宣製品,常成為有關部門的外宣贈品,在國內外外交場合展示。

專訪郎立興

Q:郎老師您還記得自己是從什麼時候開始接觸相機的麼?

A:大概是1966年左右吧,我在學校參加宣傳隊的活動,摸到了相機,很喜歡,從那時慢慢開始接觸攝影。後來到1984年的時候,才有了自己的第一台相機。迄今為止與相機也有近50年的緣分了。

Q:我看到您的作品有膠捲拍的,也有數位相機拍的,如果將膠片和數位相機放在一起,您更喜歡使用哪一種呢?

A:雖然膠捲相機相對於數位相機要麻煩一些,但是我自己還是更喜歡膠捲,尤其是顆粒感是數位相機無法比擬的。也許是懷舊吧?數位相機看似簡單,其實也挺麻煩,膠捲(相機)就不同,(它操作步驟少,)用的時間久了,心裏有數,更習慣。

可以説數位和膠片各有優點,現在是儘量發揮各自優點。但話説回來,不管你用哪一類相機,思想及情感表達是最有價值的,攝影器材只是表達工具而已。

Q:在中國,您可以説是冰雪攝影領域的一面旗幟,當初您為什麼選擇冰雪這一主題進行拍攝創作的呢?

A:旗幟?不敢當。

為什麼會選擇冰雪主題,這裡有兩方面的原因:一是我出生在滿洲裏,家鄉就是冰雪世界,從小對冰雪就有著一份特殊感情;再一個原因就是我喜歡冰雪的潔白晶瑩,喜歡冬天給人們帶來的安寧和驚喜,看似無聲的冰雪世界,其實有著非常豐富的變化和內涵。在冰雪世界裏,能得到心靈的凈化,尤其是在拍攝冰雪之時,冰天雪地中,一個人,無我,忘我,心很靜。我喜歡這種脫離了雜事煩擾的安靜狀態。

Q:冰雪無形,郎老師卻能將它們拍出特有的質感,我相信這並不是一朝一夕練就的能力。那麼您在冰雪攝影過程中都經歷了怎樣的過程呢?

A:我拍冰雪經歷了三個階段。

冰雪沒形沒影,很難拍。我從1984年開始的十年冰雪拍攝,並沒有進入境界,直到1994年的冬天,一個偶然的原因,我幫同行的攝影師找鏡頭蓋兒,暮然回首發現遠處山崖邊緣被風吹動的雪,有型有色,又是動起來的,於是抓緊時間拍了張照片。那一瞬間突然發現冰雪中有那麼多生動的東西。

從那時起,發現自己從表像真正地走入了冰雪的世界。

近十年我開始從更宏觀的角度、從地球的環保問題開始關注冰雪。我意識到冰雪在融化,我開始將冰雪的融化和人類的生活、地球的全球變暖、全球的環境惡化聯繫在一起。

所以到了今天,我更關心如何利用鏡頭的美,讓大家關注冰雪,同時也告訴觀眾,冰雪在融化,地球在變暖,人類在面臨危機。

2011年在中國美術館辦個展時,媒體問我有什麼願望,我就談到了有生之年去一趟南、北極,去看一看地球上最大的兩塊冰雪。

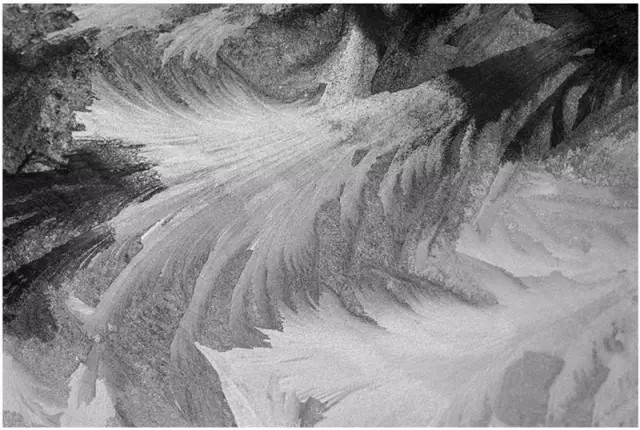

Q:郎老師我知道您出過彩色影集也出了黑白影集。你的作品集《冰光雪影》,是純黑白作品,人説“彩色攝影是敘事的,而黑白攝影則是聯想性的”,您是不是更偏重與黑白色系?

A:我的純黑白色彩的攝影集《冰光雪影》,由中國攝影家協會主席王瑤女士給我寫序,她説我的冰雪作品起步于情趣,得益於思考,在創作作品的同時也樹立了屬於自己的藝術品格。利用移情的手法,將冰雪和人類生存聯繫在一起,引發更多人關注氣候變化的大命題。這的確是我想通過我的作品想反映的命題。

我覺得,黑白色彩能夠更純粹更嚴肅的反映一些深層次的思考及其探索。大概,這也是我偏好黑白色彩的原因吧。

Q:在冰雪拍攝過程中,您遇到過哪些危險,可以説説最讓自己記憶深刻的一次麼?

A:2004年的冬天,我去中國冷極——根河拍片子。那時候我拿著膠片機,鏡頭是定焦的,為了抓細節,我一直向前,向前靠近被攝體,就在我興奮地按動快門的時候,冰面突然坍塌,我四仰八叉地落入冰水中,一條腿探到了河底,另一隻腳還在冰面上擔著,兩隻手舉著相機,零下五十五度的氣溫,一整條大腿和整個臀部都落入冰冷的河水裏……

當時和我一起去的同伴們看見我掉進去了,趕緊跑過來,我就把手裏架著相機的三腳架遞給了他們。自己一隻手拿著相機,另一側胳膊緊緊抓著三腳架,就怕相機掉進水裏,他們小心翼翼把我給從冰冷的河水裏拽了出去。

那次事件到現在都忘不了,好在水不算深。

現在想起來,要是他們當時能把我的窘態拍個照片,再把我拉出來就更有意思了!(哈哈大笑)

就這樣,我依然興致盎然,回到車裏簡單整理了一下,又出來拍了二十多分鐘。

Q:那麼冷的天,渾身濕冷又堅持了二十多分鐘?一定凍傷了吧!

A:凍傷?這種事兒南方人覺得很嚴重,但是對我來説手指頭凍傷,臉凍傷很正常,用雪揉一揉就可以。

不過那天雖然人沒有凍壞,但是鞋不行了,後來還是朋友給買了雙新鞋(笑)。

Q:掉進冰水裏的時候您心裏是怎麼想的,害怕麼?

A:害怕也説不上,在攝影的過程中遇到一些意外情況也是常事。尤其是選擇了冰雪攝影,那就得挨凍受冷,能拍出好的作品,即使付出代價也是值得的。我們這些搞攝影的人,都是很樂觀很能吃苦的。

Q:那我換個角度問:您後怕麼?

A:後怕一定是有的,人要説一點也不恐懼,也不正常。

在阿爾山不凍河,那個地方的水就很深,我連續十七年每年都去幾次。那時候冬天雪大,地形特殊,冬天地面被雪蒙上了,你不知道腳下是什麼地形。冰殼,冰窟窿,崴腳,扭腰都是常事。有時候一腳下去到腿根,有時候都到了胸口。

還有四月份的時候江水初融,形成空殼,鑽到冰下面去拍照,誰知道它(冰殼)塌不塌啊!

Q:拍冰雪一共去過多少地方?

A:往大了説,地球的三極(南極、北極、喜馬拉雅山)都去過。具體點説,安第斯山、智利、秘魯、阿根廷、瑞士、法國、奧地利、丹麥、芬蘭、冰島、俄羅斯、蒙古等國家,中國北方有冰雪的大多數地點都留下過我的腳印。這麼説吧,不論去哪,我是相機不離身,隨走隨拍——這是一個職業攝影師的基本素質呀。

Q:郎老師如此熱衷於冰雪攝影,但人的精力是有限的,總會顧此失彼,您對家庭的關注很少吧?

A:這個問題(此處説話略有斷續,或是內心已起波瀾)……那是必然的……那肯定是的了。

嚴格説,背後有個好老伴……我的在攝影方面取得的成績離不開她對我的理解和支援。實際上,作為攝影師也好,作為男人也好,無論從事任何事業,你肯定離不開一個好的家庭幫助,家是你最堅強的後盾。

Q:也就是説您的選擇更偏向於事業?

A:走到今天也肯定是這樣的。很多人都知道我拍冰雪,初始出於愛好,後來就是出於責任了。我們生活在大千世界裏,自然界就是我們賴以生存的家園,如果家園被毀了,我們如何生存?所以,我要把環保的意識化解在在我的攝影作品裏,這是我後期非常注重的主題,讓更多的人通過我的作品,看到生命的價值,生存的尊嚴,以及環保的危機。有人説,我的攝影作品,現在已經上升到一個哲學層面了,這正是我努力的方向。

在這個社會上,總有那麼一些人,為了一些理想也好信仰也好默默的做一些自己認為有價值的事,也談不上什麼偉大光榮,反正你就成了這夥人中的一員,既然認準了,那就儘量去做對人類有意義的事吧。

Q:你的子女會不會不理解你,甚至是恨你?

A:抱怨的情緒還是有的,但是隨著年齡的增長,他們也能慢慢理解……現在他們娶妻生子養家糊口,經過生活的磨練,他們也能慢慢理解當年我的選擇。現在我的小孫子偶爾還拿著相機偶爾比劃兩下,我也是很高興的,畢竟這是後繼有人,接上班了。

Q:對於子女的生活選擇,你會怎麼看待和引導?

A:我是很尊重他們的,對於婚姻、事業什麼的,我尊重他們的選擇。老話説,兒孫自有兒孫福,我相信這一點。我的孩子們都很努力,他們會比我們強。

Q:最後,郎老師給自己人生選個顏色吧——不許選擇白色

A:那就選綠色!在我生活的地方,世界只有兩個顏色,冬天是白色,夏天是綠色,你不讓我選白色,我也只能選擇綠色了(大笑)。綠色是希望之色,是欣欣向榮之色,希望我們的家園,白色更白,綠色更綠。

採訪外的閒言雜語

冰雪的白一直都是純潔的象徵,你看現在世界這麼喧鬧,人們為了利益、權利,爾虞我詐,回到冰雪中,在白色中,對人的心靈是巨大的洗滌和安慰。

如果説人死亡的時候是萬念俱滅,那麼我回到冰雪中就是這樣的感受,就是對生命最根本的理解。拋棄一切的紛爭憂擾。

冰天雪地中,一個人,無我,拍攝結束後能夠心靜很多天,一點煩惱都沒有。

我攝影創作的時候更喜歡一個人,不組團,沒功利心,只是單純的為了攝影而遠行。

攝影不是群居的活動,不是大媽的廣場舞。

當然有些活動也是會參加的,但是這種時候我不是為了攝影,而是為了攝影活動,為了攝影背後的重要意義。

攝影要自己,真正的自己去琢磨觀察,要心平氣和的去(創作)。喝著小酒,興高采烈地,這種是搞不了創作的。

冰雪時分,白色將這個地球都覆蓋了,誰都一樣,最公平。

天馬行空才是藝術的魅力,不行空就紀實了。

郎立興簡介

中國攝影家協會會員

中國人像攝影學會副主席

內蒙古攝影家協會名譽主席

內蒙古人像攝影學會會長

1966年投身攝影藝術,擅長人像和風光攝影,歷年來有數百幅作品在“人民畫報”、“人民日報”、“中國攝影報”等幾十家雜誌報刊發表

作品多次在國家和自治區攝影比賽中獲獎,曾在中國美術館、蒙古國家美術館、奧地利維也納莫雅宮、首屆廣州市長藝術博覽會、北京民族文化宮和上海世博會等地展出,並有多幅作品被收藏

曾主編“綠色凈土”、“呼倫貝爾”等多部攝影畫冊。讓人稱道的是最近二十多年來迎風雪、冒酷寒,進行冰雪攝影開拓創新的實踐,並於2009齣版專題畫冊《冰光與雪影》,在欣賞和品味冰雪攝影藝術帶來的震撼之際,更加引起人們對環境變化的深切關注和思考

2011年10月,中國國家美術館,《冰光雪影——郎立興攝影展》

2011年出版黑白版《冰光與雪影》

2016年12月,連州國際攝影展

(來源:Uni旅圖,香港中國旅遊出版社出品)