當前位置:

首頁 >

文旅

當前位置:

首頁 >

文旅

【編者按】天竺山,泉州南安市境內名山之一,位於今南安金淘鎮藝林村、文山村與眉山鄉觀山村、南湖村交界處。宋代屬懷德鄉崇安裏,明清為十四都。其最高峰黃旗尖海拔688米,尖欹秀挺,列展如旗,故亦稱黃旗山。山腰有巨石名珓杯,成一天然廠室,傳為唐末著名詩人韓偓棲隱處。石下方有古剎報慈院(亦稱報恩寺),方志載乃後唐天成年間僧文浩創建,現存北宋時期石槽七具,殊為難得。茲山延綿起伏,其西北部最高峰海拔600余米,俗稱向天螺,雖與黃旗尖毗連,但鄉民以所屬村界不同而視為兩山。該禪院屢經興廢,清中葉後轉稱黃旗山報恩院(寺),原天竺山報慈院之名漸湮滅無聞。

時移世易,百廢俱興。應有關方面邀請,著名詩人、辭賦家王鴻撰寫了《泉南天竺山旗麓報恩禪院記》。記文蒐羅廣博,考辨精當,敘事寫景醇雅流麗,議論抒發別具一格,誠為今人所作文言之佳構。特此編發,以饗讀者。

泉州枕山負海,舟車四達,素號東南巨鎮、閩越奧區。其境設郡縣亦久矣。漢末為侯官縣地,吳析置東安縣。晉改晉安縣,屬晉安郡。梁天監中,析置南安郡,南安之名始此也。隋開皇九年,郡廢,改縣曰南安,復析置莆田縣,皆屬泉州,治在今福州也。唐武德五年,置豐州於此,領南安、莆田二縣。貞觀初,州廢。嗣聖十六年,置為武榮州,尋移州治於今鯉城,猶屬南安縣地也。景雲二年,改稱泉州,蓋始此方為今泉州矣。開元八年,以州治無縣,析置晉江縣,為附郭焉。嗣後建置遷革不一,或州、郡,或軍、路、府,然多以泉為名,幅闊人稠,物産夥繁,恢恢乎八閩大郡也。

清乾隆《泉州府志》卷七“山川 南安縣”

清乾隆《泉州府志》南安縣疆域圖

南安地居晉江上游,離郡治最近,號稱劇邑。其山分自雙陽,一脈迤邐落平原,隱然隆起一丘阜,縣治負焉。明黃仲昭《八閩通志》地理雲:“九日、姜相、高士諸峰環拱于右,佛跡、靈秀二山盤回于左。揖紫帽、獅子之奇,抱金溪、黃龍之秀。”何喬遠《閩書》風俗志雲:“土壤滋沃,有溪山之觀。其人質率尚意氣,而皆有鄒魯之風。”是以地靈人傑,百里之間,弦誦相聞,英才迭出而彬彬自成風氣矣。

南安文廟

吾閩僻處海隅,文教亦遲。唐建中間,故相常袞為福建觀察使,興學勸士,儒風大振。而閩海文物漸多,名賢遂輩出矣。其翹楚者,當推泉南歐陽詹也。詹,字行周,晉江人,後遷居南安高蓋山下。少穎悟,與莆陽林藻、蘊兄弟友善,結志攻文。貞元八年舉進士,與韓愈、李觀、李絳、崔群等聯第,皆天下選,時稱“龍虎榜”。人謂閩中甲第破天荒者。嘗讀書高蓋山白雲室,山頂有歐陽墳,傳其母葬焉。詹拜墓有詩,後人因之,呼為詩山。其下有村,亦號詩村。蓋地以人重也。

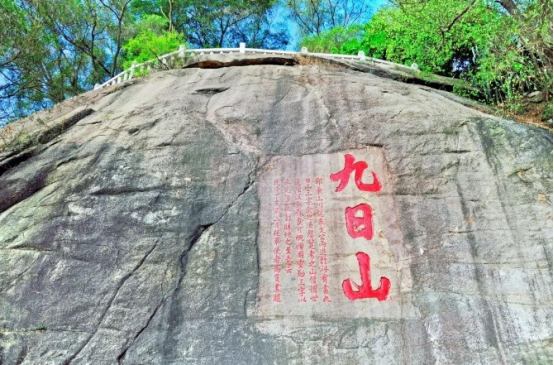

九日山石刻 (圖源:攜程網)

九日山處舊豐州之西,下俯金溪,奧衍明秀,峰巒映發。晉以來,縉紳先生及方外之侶,多探憩焉。唐貞元間,宰相姜公輔以直諫忤旨,謫為泉州別駕。先時有隱君秦係,以詩名,結廬于山之西峰。姜敬慕之,乃築室東峰以求相近,結為知交。姜既歿,秦為葬山下。邑人馨慕其賢,稱姜所居峰曰“姜相峰”,秦所居峰曰“高士峰”,仰其高躅而不忘也。歐陽詹居南,常至九日山,從二公遊,傳世有寄姜相公及贈山僧詩。天祐初,內相韓偓避世入閩,先寓福州。復移居南安,曾寄寓山麓之延福寺,多有題咏,茲山益增重矣。

韓偓(842-923),與秦係、姜公輔、歐陽詹並稱“南安四賢”

唐季衰亂,凡公卿名士避地依閩者,王氏兄弟皆厚禮延納。時王審邽為泉州刺史,遣子延彬于潘山作招賢院以館之。及審邽卒,延彬繼之。聞偓至南安,遂延至招賢院,優禮有加。偓,字致堯,一作致光,小字冬郎,京兆人。幼聰敏,十歲能詩。父瞻,與李商隱同年進士,併為王茂元婿。義山集中所謂“雛鳳清于老鳳聲”者,即偓也。龍紀元年進士。天復初官翰林學士,遷中書舍人。嘗與崔胤定策誅權宦劉季述,昭宗反正,為功臣。從昭宗奔鳳翔,進兵部侍郎、翰林承旨。帝勵精政事,以偓處可機密,欲相者三四,皆固辭。為朱溫所忌,貶濮州司馬。再貶榮懿尉,徙鄧州司馬。昭宗既弒,哀帝復召為學士,還故官。不敢入朝,挈其族南依王審知。天祐三年秋至福州,審知待之甚厚,然見忌于其左右。是年復有前命,又辭。翌年,朱溫篡唐改梁,審知稱臣奉貢。偓失所望,於是冬離福州,往汀州沙縣,寓居天王院歲余。梁開平三年初,急徵偓,更辭不就。次年春至南安桃林楊,居頗困頓,然矢志歸隱矣。乾化元年春末又南下,暫寓城內旅舍。

《韓翰林集》,又名《韓內翰別集》《玉山樵人集》

偓素忠耿,自朱氏弒君後,所作詩文但紀甲子,銜亦書唐舊職。其謫貶流落久矣,而乃心唐室,終始不衰。雖與延彬遊從甚歡,然以王氏附梁,不願寄籬,旋攜家寓居九日山僧舍。其間,亦暫寓蓮花峰等處。傳世手簡帖有借衣、借米等語,足見窮愁窘迫,而人格風期終不墮也。乾化三年夏初,復移居葵山之麓龍興院。地處縣北六七里,人跡罕至。公率族人躬耕自給,自號“玉山樵人”,固以遺民自況,不食周粟矣。其墾荒種杏之地,後衍成一村落,名曰杏田村。梁龍德三年,卒于龍興院,年八十有二。威武軍節度招討使傅實為之營葬。墓在葵山之陽,西向,以朝長安也。宋葉夢得《石林詩話》謂:“其兩召不行,非特避禍,蓋終身不食梁祿,其大節與司空表聖略相等。惜乎唐史不能少發明之也。”劉克莊亦云:“方唐之亡也,士大夫貴顯而全節者,惟司空表聖、韓致光二公。”《四庫全書總目提要》讚曰:“晚節亦管寧之流亞,實為唐末完人。”

偓工詩,乃晚唐名詩人。早年擅作宮體,側艷新巧,名噪一時,人稱“香奩體”。亦有詞致婉麗、意興深長之作,如《已涼》《宮詞》諸篇,膾炙人口。經亂遭貶後詩風大變,或慷慨激昂,或悲鬱蒼涼,悱惻幽眇,自成一家。為譽“唐末詩史,一代詩宗”。在閩所為詩最多,皆手寫成卷。黃庭堅觀其《手簡十一帖》雲:“余觀韓致堯出內庭後詩,忠義感激,詩語亦清壯,超一時體律,未嘗不嘆賞也。”元方回《瀛奎律髓》雲:“致堯詩無句不工,唐季之冠也。”清管世銘《讀雪山房唐詩序例》雲:“唐末七言律,韓致堯為第一。”

黃旗尖,海拔688米,係天竺山最高峰,亦稱黃旗山

坡面梯田層疊,鱗塍參差,如綬帶、如琴階

癸卯春,南安友人謝君來莆,聚晤間談及韓偓軼事。言曾隱于鄉之黃旗山石室,山半有古剎報恩寺云云。語頗出人意表,問其鄉,則金淘鎮藝林村也。余素敬慕偓,知其晚年寓止南安,然未諳棲歸處。謝君輒力邀余訪之。不數日,自駕車載余前詣,倩同鄉廖、陳二君為前導焉。是日晴好,風暖氣清。過邑城,沿南金公路往北約五十里,緣山道盤旋而上。坡面梯田層疊,鱗塍參差,如綬帶、如琴階焉。轉一谿谷,乍見群山之中,一翠峰聳雲插天,列展如旗,即所謂黃旗山也。其巔銳如圭首,故俗稱“黃旗尖”。高近五百仞,乃金淘、眉山兩鄉之主山也。陟及半,郡城已盡收眼底,如臥鯉,如列棋,洵濱海巨觀也。

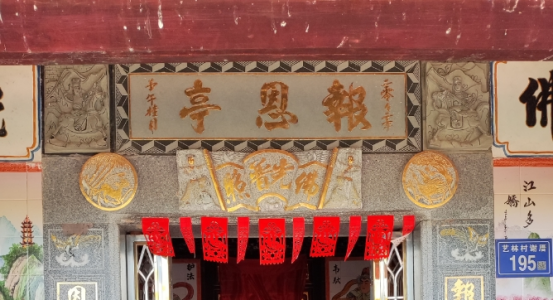

千年古剎報恩寺

報恩寺,舊稱報慈院,始建於後唐天成年間

報恩亭,內專祀觀音大士

原為報恩寺觀音殿,清同治間陳國試等重修

山之腰有一小禪院,單檐歇山頂,燕尾脊,紅磚朱瓦,雕飾富麗。榜曰:報恩古寺。面闊三間,兩進。前廳後殿,中隔天井。殿內有對圓柱,鐫聯曰:“黃旗風卷澤恩霧,石鼓天敲送福音。”中供釋迦佛祖,左、右供觀音、地藏王菩薩,兩側奉十八羅漢。據雲殿中所奉觀音,靈感最著,四方信士素虔禮之。前廳左壁刻有重建碑文,略雲:“該寺係後唐天成年間明宗李亶敕建,歷代屢有興廢。己卯年鄉賢余某倡議重建,癸未年八月告竣。”出門外,但見綠樹扶疏,群峰環繞。緣右側小道行數十武,有一小廟亭,飛檐翹角,殊為雅潔。匾曰:報恩亭。內則專祀觀音大士也。寺、亭相距咫尺,而俱名報恩,余異之。諸君亦不甚明瞭,或雲斯亭乃舊報恩寺觀音殿所在,清同治間鄉紳陳國試等倡捐重修;現亭係信眾于壬午年秋重建,翌年冬告竣。

寺內外現存古石槽七口,槽沿所勒字,猶歷歷可辨

北宋方形石槽,上刻:天聖四年丙寅三月記

北宋橢圓形石槽,上刻:政和八年戊戌春造;僧令從舍錢十五千

駐足稍睇,週遭皆為園圃,雞舍瓜棚雜其中矣。度其故址,凡五層,尚仿佛得之。巡之,則頹垣殘基,隱約臥于荒煙蔓草間。獨有石槽七口,分散內外各處,深廣數尺,蘚苔遍生,而槽沿所勒之字,猶歷歷可辨。上有“天聖四年”、“政和八年”字樣,分別為北宋仁宗、徽宗年號也。另存“弟子王助並家室余五娘舍石槽一具”、“永充大眾洗衣,僧令從造”等。蓋由善信捐舍、院僧監造也。雖大小高低不等,或為儲水,或為洗滌,或為碪盆搗衣之用歟?陳君曰:“相傳韓偓當年寓此,曾作飲馬之槽。”余略疑之,陳君則言之鑿鑿,雲寺東北麓有村曰青泉,致堯之雲礽世居於此;其潛修洞室,則在山腰稍高處。

路如壁立,兩旁茂樹修篁

山腰有巨石名珓杯,成一天然廠室,傳為韓偓棲隱處

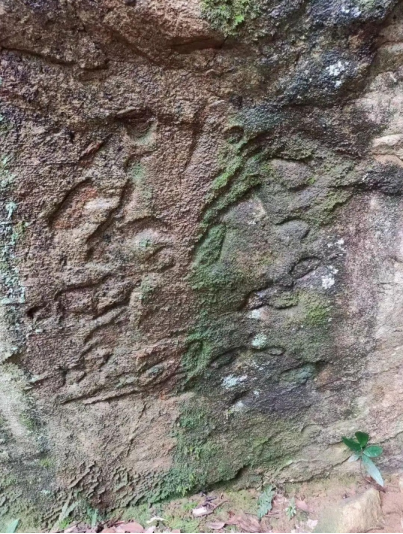

石壁刻草字兩行,疑似“京兆韓致堯隱”

一行遂往探之,自寺西踏仄磴而上。路如壁立,兩旁茂樹修篁,間有旁逸斜出者,俯探方過。行數百武,不覺汗出沾背,方欲稍憩,輒聞前頭呼“洞至矣”。但見密林深處,突起一巉岩,老樹盤結罅隙中,幾蔽風日。緣斜徑下其前,則二巨石似刀削斧劈,對列如門,另一橢形大石疊架其上,成一天然廠室。當地人稱“珓杯石”也。內伏一石如舌狀,遠觀似龍喉焉。地面另有二石,為天然座。洞不甚深,然綠蘚遍佈,陰涼襲人。左壁镵草書兩行,如龍蛇飛舞。陳君言,此洞即韓偓棲隱處,清末邑名士陳步蟾父子有詩文為證,山下本鄉人也。余摩挲認之,歲久苔侵,已不可識讀矣。佇洞外,遙想韓公當年流寓情景,不禁欷吁。時近正午,乃返。自高處俯眺,則見古剎隱于山坳樹杪間,院落蕭然,清幽寂寞,似幻夢佛界焉。

文山水庫

左為黃旗尖、右為向天螺,兩山毗連如圍屏

東望谷口,間抱一小平洋,屋舍田疇錯落,即藝林村

途中瞥一文山水庫,風光殊絕,遂停車稍觀望。據雲地屬藝林、文山二村,建於上世紀六十年代末也。廣近百畝,湖面呈靴狀,水極清洌,青山田舍倒影其中,恍如世外桃源。其西南即黃旗尖,西北為向天螺,山勢峛崺,具隈蔚之盛。兩山毗連如圍屏,集諸澗之水,築壩而成水庫矣。泄洪道循馬頭寨而下,與淘溪支流合。自壩上東望谷口,遠處重巒疊嶂,偏左峙立一山,嵯峨而大,曰洪岩山,俗但呼“四面寨”雲。近處林木蔥郁,間抱一小平洋,屋舍田疇錯落,則藝林村也。據考,因鄉水口捍門有“仙人漈”,得名臨漈。民國始稱藝林也。

普恩亭

始建於民國六年,係自山腰報恩亭分爐

前挑為南洋式騎樓,後首為閩南風格廟宇

近村一片平疇,水田漠漠,新禾成行。入村又見一小廟宇,形制頗奇特。前挑乃南洋式騎樓,檐頂立雙鳳、雙鶴,左右各連一馬背脊廂房。後首為閩南風格廟宇,正脊雕雙龍護寶,匾曰:普恩亭。前為小廳,中為拜亭,後為殿堂,供觀音寶像。據雲:亭創於民國六年,丁醜年三月重建。係自山腰報恩亭分爐,每年正月初四恭請上院觀音鑾轎到此駐蹕,沿襲成俗矣。余徜徉其中,頗有不可解處。該村一寺兩亭,皆祀觀音,孰知其源委、流變乎?斯寺故址,然否韓公當年暫寓處乎?其棲隱之廠室,于吾閩志乘有所據乎?欲深詰,諸君皆茫然,所雲率皆故老相傳,荒渺難稽。諸君遂請余為之考,更冀撰文以宣之。

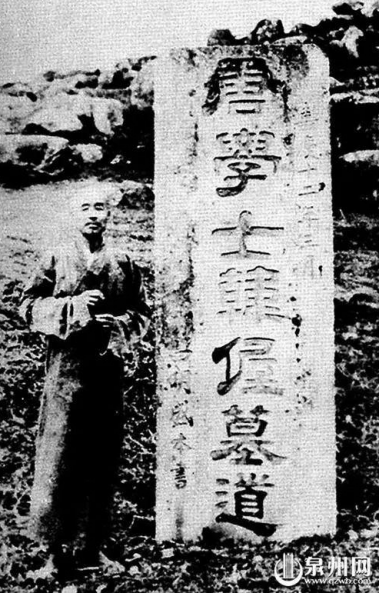

韓偓墓,位於南安豐州鎮杏田村葵山之麓 (阿聰攝影)

韓偓墓前有石仲翁和石獸,古樸雅致 (阿聰攝影)

1933年,弘一法師與韓偓墓道碑合照 (圖源:泉州網)

蓋聞地以人靈,人以地傑,總相須而成,豈攸賴於偶然耶?九日山高不過百米,以秦、姜、歐陽、韓諸公先後寄寓,而名勝遂傳。後人于其麓立四賢祠,憑吊之咏亦多矣。高蓋山有歐陽詹書室,且拜墓有詩,別稱詩山。葵山乃韓偓躬耕終老處,墓亦在焉,故為南邑勝跡,瞻謁者不絕。蓮花峰在九日山之北,傳有偓隱居遺跡,以有《信筆》一詩,寫“石亭綠”茶事也。按:偓在南安寄寓遊息各處,或載諸方志,或見之詩文,獨今稱黃旗山及報恩寺者,惟賴父老沿傳,文獻無徵,故聲名亦未顯也。嗟夫!彼較之前述諸山,不啻天壤之別,其幸與不幸,豈由人定乎哉?

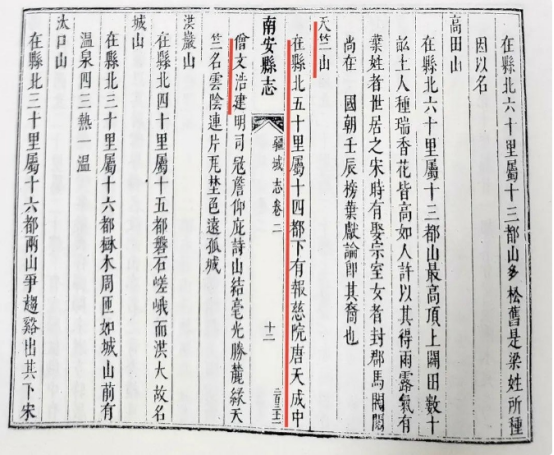

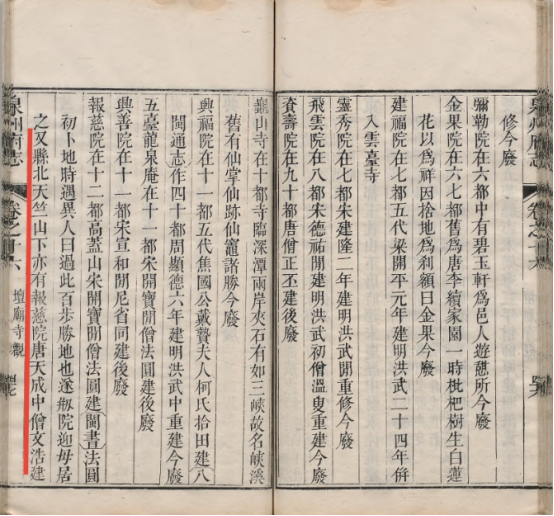

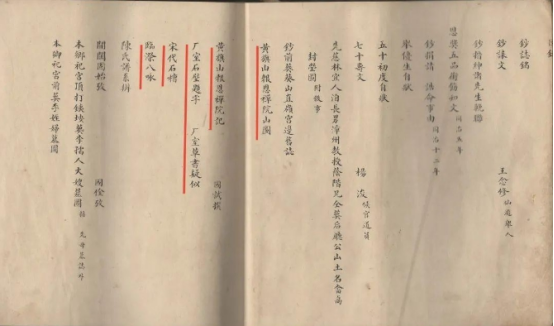

清康熙《南安縣誌》疆域志卷二

清乾隆《泉州府志》卷十六“壇廟寺觀”

余既從所請,歸輒勉力為之。或搜索,或辨證,倏忽歷一年矣。雖日不暇給,然未敢稍加穿鑿臆斷也。據考,藝林村在宋屬懷德鄉崇安裏,明清為十四都臨漈鄉。經閱《八閩通志》卷七“地理”,南安縣十四都僅載天竺山而無黃旗山。而卷七十七“寺觀”,十四都無載寺院;另十一都高蓋山有報慈院,乃宋開寶間僧法圓創,非十四都黃旗山之報恩寺也。又閱《閩書》卷九方域志,南安縣載:“十四都……天竺山,在縣北。下有報慈院。皇朝詹仰庇詩:‘山結毫光勝,麓緣天竺名。雲陰連片瓦,野色遠孤城。’”又,清康熙《南安縣誌》疆域志卷二載:“天竺山,在縣北五十里,屬十四都。下有報慈院,唐天成中僧文浩建。”乾隆《泉州府志》卷七“山川”南安縣載:“天竺山,在十四都,距縣北五十里。……下亦有報慈院,詳見寺觀。”卷十六“壇廟寺觀”載:“又縣北天竺山下,亦有報慈院,唐天成中僧文浩建。後並廢。宋龔茂良詩:‘洞寒草木釀秋光,山底雲煙度短墻。隱幾塵埃心已老,閉門風雨話偏長。’”民國《南安縣誌》所載天竺山、報慈院,與上述明清諸志略同,然又載:“黃旗山,在縣北四十里,屬十四都。列展如旗,故名。”“報恩寺,在十四都黃旗山下,祀觀音、佛祖。寺後巨石有蝌蚪字形,不可辨識。”

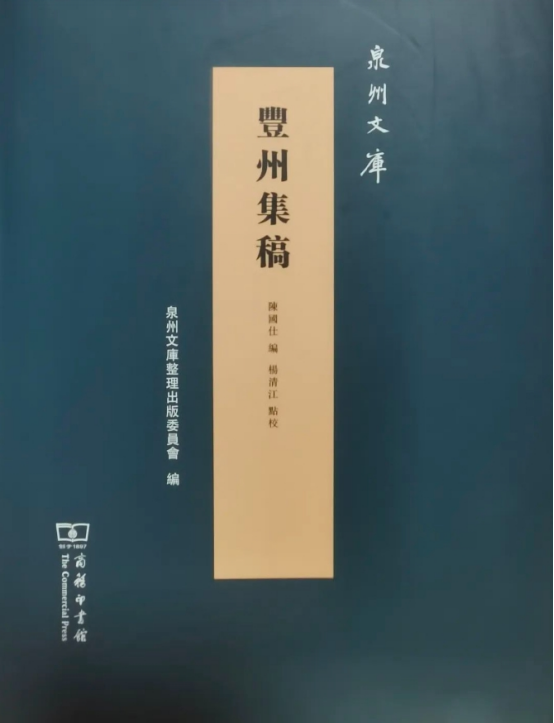

清陳國仕纂《豐州集稿》

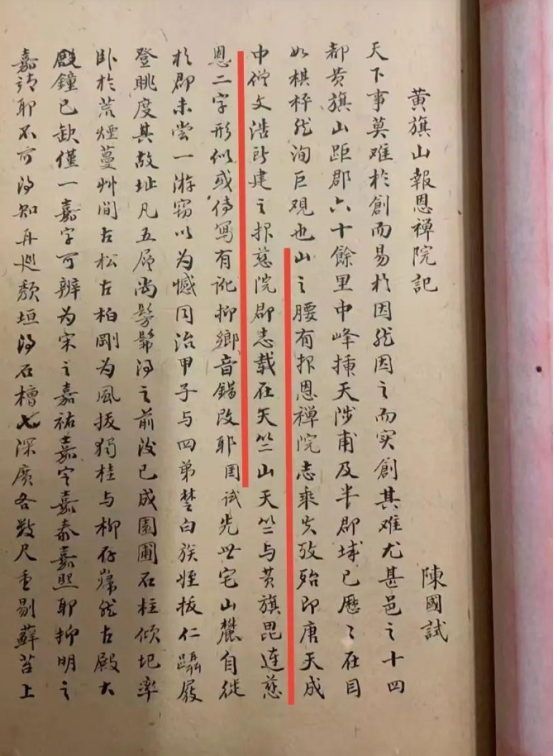

清陳國試撰《黃旗山報恩禪院記》

遍閱明清省、郡、縣諸志,所載南安十四都境內之山川寺觀,惟天竺山、報慈院也。而民國縣誌為何另載黃旗山、報恩寺耶?百思莫解之際,幸有陳君寄贈清陳國仕纂《豐州集稿》,翻讀旬日,疑竇豁然解焉。該書卷四載陳步蟾律詩《臨漈八咏》,內有《天螺曉日》《旗麓晴雲》《青泉茂樹》,即咏天竺山、黃旗山及報恩院也。另卷九載陳國試《黃旗山報恩禪院記》雲:“山之腰有報恩禪院,志乘失考,殆即唐天成中僧文浩所建之報慈院,郡志載在天竺山。”按:步蟾,十四都臨漈鄉人。咸豐五年優貢,授中書科中書,後掌教豐州書院。國試,步蟾長子。咸豐八年優貢,任漳州府學教授,少有文名。國仕,步蟾六子。監生,曾設館馬來西亞,後任豐州書院山長。平生潛心著述,輯錄有《豐州集稿》十五卷。陳家自明嘉靖末遷居臨漈,父子皆南邑飽學之士,所述皆出親睹躬歷,故應可採信之。

清光緒《南安臨漈筍山陳氏二房支譜》

陳氏族譜載黃旗山、報恩院、廠室題字及宋代石槽等史料

綜歷代志乘及陳氏父子記述,可知天竺、黃旗二山及報慈、報恩二院,舊時皆屬十四都臨漈鄉也。然陳氏父子詩文之前,吾閩方志均未載黃旗山及報恩寺,由是可推斷:黃旗山即舊天竺山也。兩山毗連,本係一山。入清後生齒日繁,鄉亦增多,原天竺山脈分屬之臨漈、山腰、南湖諸鄉,遂以境內最高峰黃旗尖為主山,轉稱黃旗山也。而天竺山之名漸湮廢,反以今文山村境內最高峰向天螺代稱矣。故清末土人始以為兩山也。其下有報慈院,即後稱報恩院者也。以“慈、恩”二字形似,或傳寫有訛,抑鄉音含混錯改耶?據載,該院始創于後唐天成間,歲久廢。而石槽勒有“天聖”、“政和”年號,則為北宋復建也。南宋名相龔茂良初授南安縣主簿,有《題報慈院》詩,可知亦一時勝概也。入明後又廢,故弘治《八閩通志》“寺觀”卷無載矣。據傳,萬曆間有黃氏重修。雖無從考,然時郡人、少司寇詹仰庇有《天竺山》詩,可稽其實也。故萬曆《閩書》方域志載天竺山下有報慈院,並錄其詩也。清康熙《縣誌》疆域志沿其説,惟增“唐天成中僧文浩建”矣。至清中葉,又圮廢。故乾隆《府志》“壇廟寺觀”雲“後並廢”,但錄宋龔茂良詩也。同治三年,陳國試偕弟侄登眺至此,見古殿上雨旁風,不勝感慨係之。乃遵父命倡捐修葺,並撰文以記之。

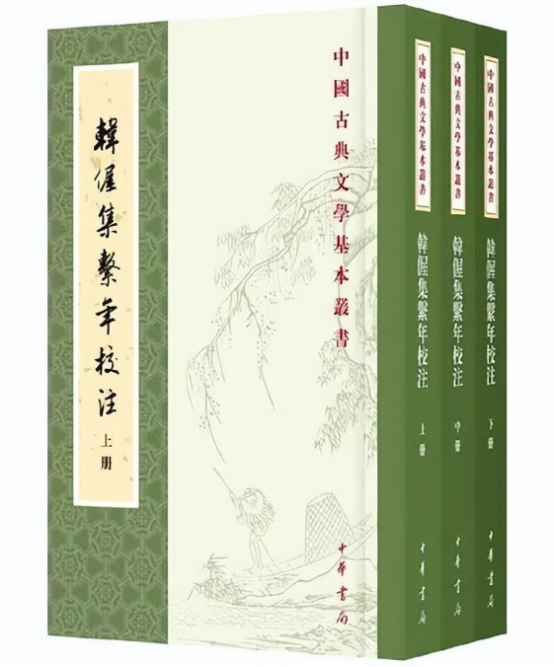

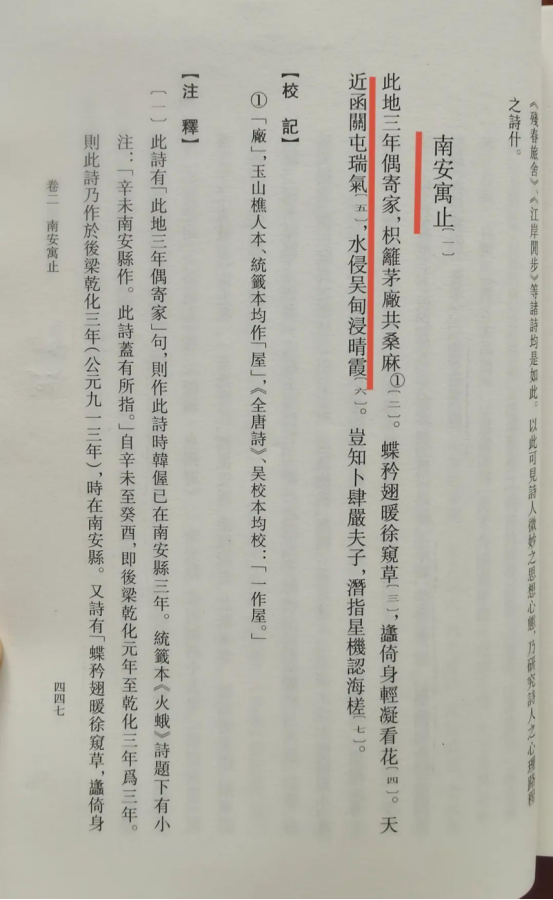

《韓偓集係年校注》,中華書局

韓偓《南安寓止》

另據鄉老口傳雲,報恩院故址即韓偓寓此覆茅之地。陳國仕《豐州集稿》卷首“寓賢”附注雲:“予世居十四都臨漈鄉,有黃旗山,山有廠室,壁上勒草字兩行,似‘京兆韓致堯隱’,惟‘堯’字完好,余稍殘。”另,陳步蟾《旗麓晴雲》詩亦附注雲:“山之右有廠室,壁間雕狂草兩行不可識,又殘其半,必唐宋代高人隱此。”可併為其佐證也。乾化三年,偓自九日山移居葵山,作《南安寓止》詩云:“此地三年偶寄家,枳籬茅廠共桑麻。”所謂“茅廠”,蓋即言此間茅屋廠室耶?其雲礽有世居山麓、地曰青泉者。公卒數年,後唐天成間,僧文浩于其地創報慈院。或雲後人感韓公族裔舍地建院之恩,而改稱報恩院雲爾。

山川靈秀——泉南天竺山全貌

於戲!斯山斯院幸哉,斯事亦奇哉!自韓公身後已逾千年,而天竺山、報慈院之名,湮滅無聞亦近三百年矣。今因緣際會,以余遊訪而了一公案,名勝返其本源,謬惑終得大白,斯舉不亦快哉!余自知非余一人之力也。蓋山川靈秀所鐘,賢哲英風所遺,可謂“其德剛健而文明,應乎天而時行”也。

余莆人也。莆之與泉,其始本一郡也,而溯郡縣之源,則皆始於南安也。是日也,詣故郡、遊故邑,臨故址如見故人矣。今治世修文,百廢皆舉,而斯山斯院之重光丕顯,豈不拭目可待歟?余不敏,特撰此文,期為山海日月留證,為後人探勝索幽作憑也。

事既訖,爰作歌以咏之。曰:

廠室巉差隱密林,龍蛇草字半苔侵。

致堯無路曾棲此,憂國多詩只付吟。

凍雀唐昭孱主恨,冷薇野寓謫臣心。

寄身何必招賢院,閩海漁樵話到今。

翠峰旗列幾多年,半麓清幽辟福田。

山發毫光曰天竺,雲連片瓦起晴煙。

石槽深勒宋初號,鄉老猶傳唐末賢。

遙眺清源思故郡,慈航常佑濟長川。

時甲辰年孟夏,莆陽王鴻記。

作者簡介

王鴻,福建莆田人。中國作家協會會員、中國音樂文學學會會員。作品曾獲第五、第六、第七、第十屆福建省政府百花文藝獎,第二十五屆福建省優秀文學作品獎,首屆中國網路音樂節最佳作詞獎,“媽祖閣”海內外公開徵賦評選特等獎,文旅部第八屆全國話劇優秀劇目展演“優秀劇目獎”,第九屆溫哥華國際華語電影節“紅楓葉獎”最佳影片獎。被收入《福建文藝創作60年選》《大詩歌》(2012年卷)《中華辭賦百家賦選》《閩派詩歌百年百人作品選》等。其辭賦、碑文代表作有:《媽祖閣賦》《莆陽賦》《重建白湖順濟廟記》《賢良港祖祠新建天后聖殿記》。

客戶端

客戶端

官方微信

官方微信

官方微網志

官方微網志