學者許子東近日出版的《重讀20世紀中國小説》也可以被視為一部小説史,不過是有些另類的小説史。原因在於全書是以文本細讀而非理論架構的方式,將《官場現形記》《阿Q正傳》《活著》《白鹿原》《黃金時代》等約百部(篇)小説一部一部讀下來,在對故事的了解中比較出異同,梳理出脈絡,不同時期之間的傳承與斷裂也由此自然地浮現出來,形成“史”的線索。儘管這些小説的文體、風格、故事、情調大不相同,卻都被許子東歸入“中國故事”這個大框架裏,仿佛多條細流本來是各自流淌,最終又順其自然地匯成一條大河。

許子東,浙江天臺人,生於上海。華東師範大學中文系文學碩士、加州大學洛杉磯分校(UCLA)東亞係碩士、香港大學中文系博士。1993年起任教于香港嶺南大學,曾任中文系主任(2008—2014)。近年兼任香港大學中文學院榮譽教授、華東師範大學紫江講座教授、中國文藝理論研究學會副會長。

站在今天重讀20世紀小説自然是一種回看。回頭看看總是有益的,就像墨西哥作家富恩特斯説的,“重新發現我們所有的過去,是一件有雙重意義的事。一方面,它向我們解釋了我們曾經是什麼。另一方面,也向我們解釋了我們想成為什麼,可以或者應該成為什麼。”

許子東在重讀中也發現了一些未被重視過的、有意義的問題,比如讀現代小説,究竟是從魯迅開始還是從梁啟超開始?兩種起點的閱讀結果並不一樣。他同時還給出了一些判斷,比如《狂人日記》是整個現代中國文學的總綱,《芙蓉鎮》是一個關於災難的美好故事,《活著》之所以如此暢銷是因為“很苦很善良”。在我們的專訪中許子東談了得出這些判斷的理由,以及沈從文與現代性、蕭紅的“不像”小説、王小波的以肉寫靈等問題。

01

“我討論的是‘故事裏的中國’”

《重讀20世紀中國小説》,許子東著,理想國·上海三聯書店,2021年9月。

新京報:《重讀20世紀中國小説》這個書名裏有幾個關鍵詞,“重讀”、“20世紀”、“小説”。“重讀”這些作品的起因是什麼?為什麼選定整個“20世紀”且集中在小説而沒有涉及詩歌等體裁?

許子東:集中在“小説”是因為我不太懂詩歌,也不敢評戲劇。我比較有把握的文體還是小説。選擇“20世紀”是因為我一直在做現當代文學,為了這本書,我再看近代文學,得出一個結論:讀現代小説,從魯迅開始和從梁啟超開始結果很不一樣。“重讀”也是實事求是,這些作品大部分都讀過,這一次讀當然有一些新的感受。

“中國”這個詞其實很重要,不能回避。因為讀了這麼多作品以後,(發現作品的)核心還是“中國故事”。“故事”有兩個意義,一是現在文學研究裏的相對弱項,就是文本閱讀。很多研究者提出了很高深的理論,但作品沒好好讀。所以在文學教學和文學研究領域,我想強調文本細讀的方法。另一方面,通過幾十上百部(篇)的小説回頭看,“中國怎麼會走到今天?還會走向怎樣的明天?”用《老殘遊記》裏的一句話説是:“眼前路都是從過去的路生出來的,你走兩步回頭看看,一定不會錯了。”我覺得這句話可以概括這麼多的小説合起來的“中國故事”。所以簡單説,我討論的是“故事裏的中國”,不是“宏大敘事”,側重的是“日常生活”。

新京報:這本書算是你個人的一部“20世紀中國小説史”嗎?

許子東:不敢這麼説。文學史或者小説史其實有兩種,王瑤就給他的學生概括過兩種不同的寫法,一種就像資料檔案庫,有什麼不知道的就到裏面去查;另一種就像個留聲機,它轉著轉著就有一個旋律,會反覆地出現。以這個來分類,我(的書)大概屬於後一種。不敢用“小説史”或“文學史”這個概念,現在已有兩百多種現代文學史,七八十種當代文學史。

但現代文學史基本上是教科書。上世紀五十年代初國家設立這個學科,就是要編教科書,因此比較側重於資料、側重於“全”。我這本書裏提到七十來個作家,文學史一般要講兩三百個作家;作家一個人寫了十篇二十篇作品,你不能只講一部。好在現在“文學史”這個概念也在不斷被挑戰、突破,我也受到啟發。之前我看了王德威一本很厚的《哈佛新編中國現代文學史》,書寫策略完全不同,從明代開始,很多現象和文學好像不相干,大文化史,寫得很厚。這是世界上一系列新文學史的寫法。我還是直接讀主流作家的代表作,每一部作品都細讀。每篇之間的文本關係連起來也會有一個“史”的概念。

02

以梁啟超《新中國未來記》開篇

與家人合影的梁啟超(中)。

新京報:下面進入具體的篇章。書中以梁啟超的《新中國未來記》開篇,裏面有很多“神預言”。這篇小説的性質(政治幻想小説)也似乎預示了此後很長一段時間中國小説與政治、社會思想之間糾纏的關係。你怎麼看待這一現象?

許子東:現在你找十個或更多的一線作家,讓他們寫未來5年、10年或者50年的小説,第一是不好寫,第二還是不好寫。真的得佩服梁啟超這樣一個作家。“中華民族”這個概念就是他創造的,所以“神預言”跟他的特殊身份有關。

這樣一種幻想式的小説以後基本就沒了,一直要到《三體》才有。奇幻小説在中國是一個重要的傳統,比如《西遊記》,今天都轉到網路上去了,變成盜墓、穿越了。所以在文體上,梁啟超這篇小説在文學史上也重要。

他的小説雖然沒寫完,藝術上有很多問題,可是裏面人物討論的問題是最重要的問題,到底中國應該改革還是革命。後來“新青年”要爭,社會是大眾民主重要還是精英領導重要?所以讀這篇作品,同時可看到三個層次,第一是作家超人的預言能力,第二是文體上非常不合規則,第三看到一百多年前的問題。讀這部小説時我就建立了信心。其實很多研究晚清文學的專家,陳伯海、袁進、夏曉虹(研究梁啟超的學者)等都討論過梁啟超的小説,但是他們大都討論梁啟超的寫法,我更關心小説的內容。讀完這篇小説,再理解後來的魯迅、巴金,就會有不同的看法。文學史上對梁啟超這篇評價很低。吳福輝是我很佩服的學者,可他的書裏評到這一篇時説,“不按照文學的規律來搞文學”。但我以為這是個非常精彩的中國故事。

新京報:那革命和文學之間是什麼樣的關係?

許子東:魯迅有一個有名的演説,他説,“大革命之前,所有的文學,大抵是對於種種社會狀態,覺得不平,覺得痛苦,就叫苦,鳴不平。到了大革命的時代,文學沒有了,沒有聲音了,……大家忙著革命,沒有閒空談文學了。”到革命後,文學有二:一種文學是讚揚革命,稱頌革命。另有一種文學是吊舊社會的滅亡——輓歌——也是革命後會有的文學。魯迅這個預言後來也實現,出現張愛玲等作家的作品。

我覺得文學和革命的關係,一是文學是先鋒,革命還沒來,或者革命剛剛冒個頭,文學是先聲。上世紀二十年代,鬱達夫一面追求他的頹廢的愛情,一面寫文章就主張無産階級文學,你説關於無産階級他知道多少,可是最早提出無産階級文學口號的是鬱達夫等。所以文學在一定程度上是社會革命的先鋒。第二點,真正的文學不單是讚歌,也不單是輓歌,而是一種歷史性的總結,可能讚歌和輓歌混在一起。打個比方,革命成功了,《紅旗譜》《紅日》是讚歌,等到了《白鹿原》,就很難説它到底是讚歌還是輓歌了,它起的是司馬遷的作用。(這些作品)是回頭看的,都有個時間差。比方説“三紅一創”,“三紅”都是寫上世紀三四十年代的革命,“十七年”裏只有一部《創業史》是寫“十七年”的,換句話説,“十七年”文學絕大部分是寫解放前的鬥爭。那“十七年”乃至“十年”的故事誰寫呢?八十年代的文學。一直到今天,最有分量的這些小説要麼是寫“十七年”的問題,要麼是重新寫革命時期的故事,像《紅高粱》。

簡單來説,文學的兩種功能可以混合,一是思想先鋒,一是回看歷史。中國人特別重視歷史,但中國的歷史書寫在20世紀沒有那麼及時地跟進。現在有很多重要事件,要找歷史書有困難,甚至抗戰十四年史,很多人不是通過歷史書來了解的,而是通過抗日劇、《紅高粱》了解日本人怎麼欺負我們。文學在這裡就擔任了一個歷史記載的作用,它以審美的形式達到歷史記載的作用。

新京報:回到梁啟超那篇小説,其中有個問題也比較重要。細讀這篇小説之後,你跟了一句話説:“大概梁啟超想,我與其寫小説,不如自己來做。”這也指向一個問題,即小説(文藝)和行動之間的距離甚至矛盾。你怎麼看兩者之間的距離?

許子東:第一,梁啟超本來就是一個革命家,不是一個小説家,他後來專門提倡“新小説”,可是他其實更喜歡詩歌。中國人的説法是“立德立功立言”。大部分是先想辦法立功,立德很難説,誰也説不準什麼時候立了德了,立功跟立言很清楚,基本上常理就是能立功則立功,立不了功才立言。

中國知識分子最典型的一例,就是魯迅這樣的,他的立言就是最大的立功,也是最高的立德。人活在現實中,都想立功的,但事後來看,立言是最有價值的。

03

《官場現形記》等譴責小説與晚清反腐

電視劇版《官場現形記》(1996)劇照。

新京報:接下來談一談《官場現形記》《孽海花》《老殘遊記》等幾部政治批判小説。這些作品對所謂“貪官”“清官”都有批判,也寫到官民關係。這些作品在晚清得以寫成、出版且有不錯的銷路很難得,其中原因有哪些?

許子東:這一點錢杏邨(阿英)專門總結過,第一個原因是印刷工業的發展。之前中國人讀書,或者刻本,或者民間靠評書口口相傳,總而言之,文字的流傳有困難。晚清的情況有點像現在,人們對文字的接觸方法發生了革命性的變化。可以看報紙、雜誌、畫報了,這都是全新的事物,就像今天可以在網路上看小説。100多年前受眾接觸文字的基本方式的變化,就導致了小説的連載,當時就有文化工業的基本特點。像吳趼人的《二十年目睹之怪現狀》,主人公不變,每期連載的故事都變,很像現在的連續劇。

第二個原因就是“租界”。罵的是清朝的官,可是在租界寫,等於是有一個相對安全的寫作地方,客觀上是保障了作家言論自由。這些書的第一批讀者就是租界裏的華人,他們可能是不滿意清朝的很多社會現象跑到租界去的。這個原因後來我們的近代文學研究不太多講了。其實不單是租界,更妙的是慈禧太后也沒有派人(去追查),就算後來清廷很衰落了,要對付幾個文人那還不容易嗎?不僅沒有抓他們,慈禧還知道這些書裏寫了很多貪腐是真人真事,因為他們在寫的時候很偷懶的,他們有時候登廣告問誰有這類故事,你告訴我,我來買,等於是實名舉報,慈禧怎麼辦?慈禧看到某個故事很不像話,一查是某地真人真事,抓起來。

我不贊成把這些小説簡單定位為政治批判小説,從藝術形式來講,叫它譴責小説,這還是狹隘了。其實它們就是小説,在藝術成就上也不低。日本人進攻香港的時候,張愛玲躲在馮平山圖書館,外面炮聲隆隆,學生們全作鳥獸散,張愛玲躲在那裏看《官場現形記》,一面看一面説,快點看完,要不然燈可能一炸就沒了。你説張愛玲在看什麼?她對清朝官員的腐敗這麼感興趣嗎?她就是在看長篇小説的藝術上的技巧。所以我個人發現,從魯迅、胡適開始,我們就對於晚清這批小説的重要性有點忽略。魯迅、胡適他們有信心,覺得這種官本位的現象、這種無官不貪的現象一去不復返了,他們不知道中國的文官制度生命力這麼強。

從藝術上來講,後來有很多人學習這種寫作。沒有完整的故事,零零散散,主角也不斷地換,但是它的“場”,那個“氣氛”,那個中心的東西一直都在。蕭紅《生死場》裏的人物線索都不明顯,就是一個農村,這麼一個生死場。賈平凹很多小説都是這樣,瑣碎瑣碎的,你也很難總結他的故事。李伯元的《官場現形記》那麼瑣碎,幾十上百個人的各種故事,我想出一個讀法:這些故事涉及各個領域,有做生意的、有軍隊的、有外交的、有內部整訓反貪反腐的、有文化方面的,按照我們現在的行政概念,各個領域他都寫到,這個厲害,後來沒有人這麼寫,它比《子夜》的視野更廣。

04

“五四”小説是否全盤超越了晚清小説?

新京報:剛才説到魯迅、胡適對晚清幾部作品評價不是很高。後來寫到“五四”,你説“‘五四’小説把文學關注的焦點,從官場轉到了國人。”這一關鍵的轉變是怎樣形成的?背後有怎樣的思想認知上的轉變?

許子東:晚清寫官,“五四”不寫了,這個現象是什麼原因,我可能還(想得)不透,先提出問題。在一個討論會上講了以後,郜元寶也有興趣,説這個問題到底是怎麼回事。粗淺羅列一些探索的可能。一是軍閥民國對出版的文化管制,比晚清對租界的管制要嚴。所以魯迅説,專制使人變得冷嘲,共和使人變得沉默。照理説共和要比專制好,可是專制的時候人還能嘲笑,就像李伯元他們,到了蔣介石那裏,你嘲笑也不可以嘲笑了。這就是知識分子所面對的。所以“五四”以後幾乎沒有作品像晚清那樣以官員、官場的腐敗為正面的描寫對象了。

連環畫版《藥》。

但是不是説“五四”的作家認為官場好了。官場還是欺負老百姓,但是他們通常不寫大官的壞,就寫爪牙、幫兇。最簡單的例子就是《藥》。你想《藥》裏的殺頭,當然是官場壞,但是裏面有官嗎?沒有。就一個康大叔,但康大叔就是一個屠夫,官下面的爪牙。“五四”以後的20年代30年代,包括沈從文,他們寫到的壞人,如果是跟官府有關的,都只是爪牙,只有通俗文學才直接把官拎出來,比如《秋海棠》《啼笑因緣》,這是民間對官的義憤。“五四”作家寫官還有一種,是把他們作為知識分子的沒落,比如狂人,病好了做官去了,意思是墮落去了,魏連殳做將軍的秘書,就很糟糕。

第二方面,魯迅他們看到舊的官很壞,新的官上去也未見得好,這一點他反覆講。他在紹興就看到了這一點,所以魯迅當時説,一批奴隸上去搶了那些大人,接下來我們就做奴隸的奴隸。而且魯迅還專門有一段話,我書裏有引的,他説,都説議員很壞,因為他們貪財、拿好處不擇手段,可是老百姓想想,你自己是不是也貪財,你是不是也用這些手法在拿好處,如果是的話,他們正好代表你們代表得很恰當。當然,魯迅講的是那個年代,那個時候,我一再要提醒這個語境。關鍵是魯迅他們當時看到了,不是説這些官壞了,把他們換了天下(的問題)就解決了。為什麼上去的人也壞呢?原來不是人壞、也不是官壞,是中間的人性或者説特有的、魯迅他們想出來的國民性問題,國民性是官民共用的。這樣一來,“五四”時期文學的主題就深入了。我們通常講的“改造國民性”背後一個很大的問題,就是先有雞還是先有蛋的問題,到底是壞的官導致民眾的壞,還是民眾這麼壞才有這樣壞的官?

當然,還有別的理論可以切入,比如外國文學西方觀念的影響,比如陳平原説的心理學的知識超過了政治學的知識等不同的解釋。這幾條肯定也是可以成立的。

新京報:從晚清到“五四”,文學上不乏傳承,不過更重要的也許還是斷裂。如果是的話,這一斷裂主要體現在哪?

許子東:這是一個非常大的問題。這本書在學術上如果説有什麼突破的話,其實就是面對學術界討論的“五四”和晚清關係。我們傳統的説法是“五四”比晚清文學進步,因為晚清是舊民主主義革命,“五四”是新民主主義革命。海外有一些研究,如王德威認為,晚清文學的現代性,到“五四”反而被壓抑了。晚清有青樓、俠義、奇幻、譴責四種文學,到了“五四”以後只有社會批判了,所以他提出“沒有晚清,何來五四”。

我這本書也認為“五四”和晚清之間有斷裂。但我們來看到底斷裂了什麼。“五四”基本上就是四個特點,一白話文,二感時憂國精神,三批判寫實方法,四引進西方的“德賽”先生反傳統禮教。前面三個晚清都有。晚清四大名著都是白話文的,有的比後面還好;晚清小説也是感時憂國的,知識分子抗議,同情百姓;晚清小説批判寫實,比“五四”還寫實。唯有一條不同,晚清小説批判的是違反中國傳統人倫的東西,批判違反儒家的東西。最惡劣的就是做官的為拍馬屁把自己的媳婦或者女兒送給上司,這個最不能容忍,違反中國的人倫。只有第四條,“五四”和晚清不一樣。因為“五四”接受了西方“德賽”先生的概念,所以反的是整個禮教。所以我自己的看法是,兩者之間有斷裂有傳承,而且傳承多斷裂少。我們簡單粗暴用數字概念來説,3/4是傳承,1/4是斷裂。但以上分析漏了一項重要不同:晚清批判官本位,“五四”批判國民性。

05

《狂人日記》是整個現代中國文學的總綱

《狂人日記》繪圖。圖片來自《魯迅〈狂人日記〉四十圖》(作者:張懷江;版本:中國美術學院出版社 2012年3月)。

新京報:下面談一談魯迅先生。書中有一個論斷説:“《狂人日記》是整個現代中國文學的總綱。”這篇小説的總綱性體現在哪?

許子東:《狂人日記》的總綱性其實也是跟晚清相通的,我用了一句話概括,叫“士見官欺民”。這裡面涉及三方面:“士”,知識分子;“官”,官府,當然是一個中性的概念;“民”,一般民眾,當然主要是農民。這三種人在整個20世紀的小説裏是貫穿的主人公。

這是我這本書可能會引起不同意見的一個觀點,因為學界共識是現代文學最成功的主人公有兩種,知識分子和農民。比如魯迅的《故鄉》,閏土是農民,“我”就是知識分子。閏土一叫老爺,兩個小孩就分化成兩個階級了。以後一直到知青文學,比如張賢亮、王蒙,作品裏的主人公不是知識分子就是農民或者民眾。但我認為二十世紀中國小説中的第三個人物系列是官員。官員在“五四”是少了,不見了,但在晚清很重要,在延安以後又很重要。任何作品中這個三角關係都存在,而這個三角關係的最基本模式,特別是在晚清階段,就是士“看見”官“欺”民。(一個事件)怎麼變成一個小説?如果有一個執法人員在打一個過路人,你作為一個讀書人説“住手”,小説就成了。這裡面少一個東西都不成。沒有人喊住手不行,沒有人打不行,打的都是農民又不成為故事。《狂人日記》就最典型地概括了這個公式。狂人同情農民,農民要害狂人、要吃他,但狂人説這些人自己老婆也被人搶了、家裏的東西也被人砸了,其實就是他們都是受官府欺負的。可是他們被欺負了不知道,他們還要來幫讀書人醫病。

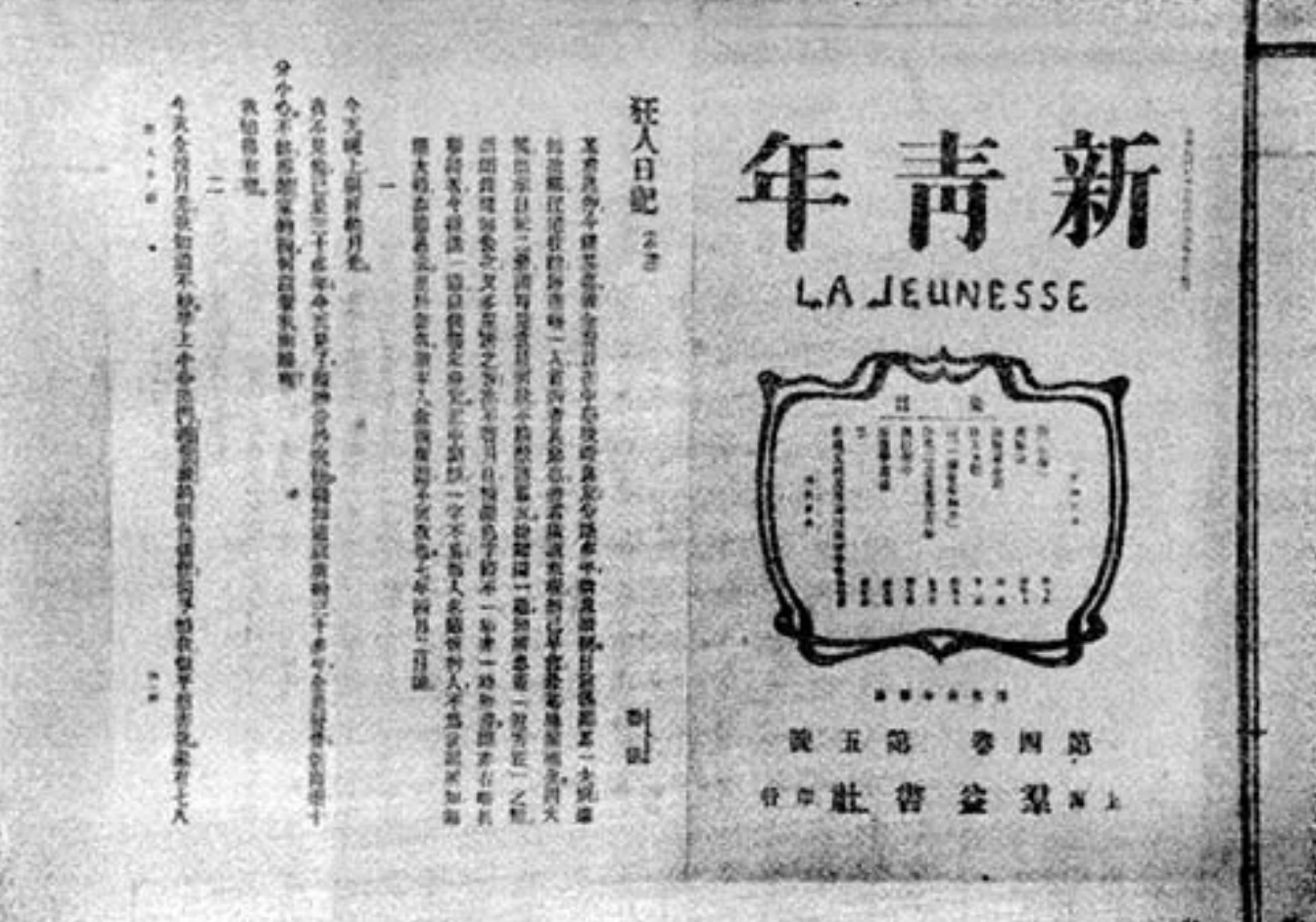

發表《狂人日記》的《新青年》第四卷第五號。

為什麼非要“士”發現?因為官不會説“我欺壓人了”。(當然後來有好的官是另外一回事)。“民”要麼是不敢説,要麼是根本感覺不到,娛樂至死,幸福得很,只有“士”傻頭傻腦的,一定要跑出來説。所以魯迅後來的小説,乃至整個中國小説基本上沿著這一個格局做很多的變化,到《活著》《白鹿原》《平凡的世界》,都是這種三角關係,所以我説《狂人日記》是總綱。

自2000年以來的部分《狂人日記》(浙江教育出版社 2018年5月;海南出版社 2017年1月;中國言實出版社 2015年5月;京華出版社 2006年3月;人民文學出版社 2002年9月)。

新京報:書裏有一章是《批判魯迅》,説到“革命作家”對魯迅的批判,涉及“為革命而文學”和“為文學而革命”之間的衝突。這也關乎文學的自主性問題。如果革命成為文學的唯一目的,文學還稱其為文學嗎?

許子東:我專門設了這一章説明文學史的發展過程。因為當初有對魯迅的批判,後來批判魯迅的人又到魯迅那裏去道歉,使得魯迅成為左聯名義上的領袖。這是從歷史的角度看。他們爭論的問題後來一直存在。郭沫若筆名叫“麥克昂”,麥克昂就是麥克風,叫麥克風就是我們要做革命的麥克風。在那個時候就有工具論。另外一邊是胡適他們,他們説作家要追求自由,不能有政治,會污染我們文學。這是當時左右兩派的爭論。我是比較傾向於魯迅的觀點,魯迅説一切文藝都可以做宣傳,就像一切的花都有顏色,但不代表有顏色就是花,我們在各種各樣其他的顏色之外還需要花,是因為它還是花。魯迅很真誠地參與革命,但是他骨子裏有他文學獨立性的觀點。

新京報:在大學常年教書,跟年輕的學生們交流應該挺多的,就你對學生或年輕人的了解,這些人對魯迅作品的閱讀狀況是怎樣的?

許子東:如果他沒有仔細去讀,或者只停留在中小學教育的層次,他們對魯迅就有審美疲勞,因為聽得太多了,而且現在對魯迅的再教育都是有選擇的,基本上就是《吶喊》《徬徨》加上《朝花夕拾》,他早年很好的散文基本上都是不讀的。我去書店找也找不到。我特別去過深圳的南山書城,有麥家專櫃,有餘秋雨專櫃,沒有魯迅專櫃,也沒有他的全集。但是一旦讀到了魯迅當時的一些話,年輕人就非常驚訝,會覺得他怎麼可以講出……比如魯迅關於詭辯術的概括,你説某某生了病,某某是中國人,你就是在説中國人生病了,你説中國人生病,那你到外國去啊。

新京報:接下來這個問題也跟你對年輕網友的觀察有關。在寫到文學研究會的許地山部分,你有個有趣的觀察,説在看理想“20世紀中國小説”欄目裏讀《綴網勞蛛》,有不少網友受不了尚潔這個“聖母”。這背後似乎有一種文化心理上的轉變。你怎麼看?

許子東:“五四”要解救人心,解救人心的方法當然不止魯迅“批判國民性”這一種,在當時同樣吸引人的就是像冰心這樣的愛的哲學。為什麼一定是壞的民眾取代壞的官呢?為什麼不能是很好的人來做好的事情?官也可能是好的,他們也沒辦法。但是也不知道什麼原因,這一百年來社會發展,相信魯迅的多一點。我反覆問過學生,冰心的超人和魯迅的狂人,你們比較相信誰?學生是很心靈美的,他們相信冰心,但認為現實中像魯迅寫的那種人更多。

06

沈從文的反潮流

電影改編版《邊城》(1984)劇照。

新京報:接下來談一談另一位大作家沈從文。就與中國現代化或説現代性之間的關係來看,沈從文是比較獨特的作家,包括他作品的內容、他的語言。你怎麼看他的獨特性?

許子東:我在《邊城》那一章就花了很多時間去讀它的前言,就是沈從文對自己作品的定位,以及他跟時代的關係。沈從文是一個比較反潮流的作家,一開始是本能地反潮流,後來也的確受了胡適他們一些理論的影響,有意反對當時的主流意識形態。這個主流意識形態就是城市比鄉村文明、西方比中國進步、現代的東西比古代的東西要好這些觀念。比如説巴金的《家》裏,比覺新年輕的都是好的,比覺新年紀大的都是比較(差的),很明顯這是一個進化論的框架。到曹禺的《日出》,比陳白露窮的都是好的,比陳白露有錢的都是不好的,又是一個以經濟為標準的劃分法。這些上世紀30年代已經形成的主流觀念,和後來講的“現代性”是一個什麼樣的關係,很值得討論。沈從文當然不知道所謂“現代性”的理論,但他本能反對鄉不如城、中不如西、古不如今。

新京報:接下來是新感覺派。新感覺派被譽為“中國最完整的一支現代派”,出現在上世紀30年代的上海。就其“渲染都市風景,偏向肉欲想像”這些特點來看,比較像歐洲頹廢派。這些作品的産生和當時上海都市空間之間有怎樣的關係?

許子東:現在用的最多的教材是《中國現代文學三十年》,這本書是幾個人的觀點的融合,其中吳福輝是比較喜歡海派文學的,所以他對海派文學的評價其實很高。我估計溫儒敏和錢理群的觀點不像他這樣。海派文學是可以總結出很多文學史的重要性的,包括説“最完整的一支現代派”。嚴家炎、李歐梵他們都把新感覺派跟後來張愛玲的作品連起來,好像是一個很重要的流派。但我這本書沒有像文學史那樣這一派一章、那一派一章,我就很簡單地以出版時間來排,結果發現,在1930年4月,就在方圓不到幾公里的地方同時發生了四件事,劉吶鷗出版了他的小説《都市風景線》、沈從文發表了《丈夫》、張恨水在連載他的《啼笑因緣》、左聯成立。

回到文學的現場,假定我是一個文青,這裡除了左聯,劉吶鷗、沈從文和張恨水的小説都是在寫男女關係,要看小説的話,可能根本搞不清楚什麼流派,只是看不同的故事,後來,他們變成了不同的流派。把這幾個故事一對比,要是站在沈從文小説的立場上,(會覺得)上海那幾個人太無病呻吟、太莫名其妙了。什麼火車上碰到一個女的,看著很漂亮,然後兩個人就下車跑到草地裏去把衣服脫掉了,做了事情以後就回來上車,那女的照樣去找她的老公。不知道哪想出來的故事……你再對比一下《蕭蕭》《丈夫》這種刻骨銘心的男女關係,沒法比。再比較一下張恨水的小説,那是市民的白日夢。所以我想比較這些相同故事的不同寫法。從我個人的趣味來講,雖然我是上海人,但我一點都不喜歡海派的故事,後來香港還有人專門研究説他們有女性主義色彩,我説這是在開玩笑。當然後面也有一些有趣的研究,説海派作品都受電影技巧的影響,而且都跟日本文化關係曖昧,這倒是有意思的。而且研究説,這個電影技巧裏有觀看者和被觀看者的角度,是一個後殖民、殖民者的態度,這個角度講起來也蠻好玩的。那個女的越順服就説明被殖民的人越服從,是不是有這麼一個象徵?

07

超出個人預想的巴金

新京報:書中説到王德威對巴金小説的定位是“激情通俗小説”,你個人在書中沒有提出自己的看法。你對巴金作品的定位是什麼?

許子東:當年我還在美國,那時候王德威約我們幫台灣出的巴金小説寫序,黃子平寫《家》《春》《秋》,我寫《火》等。王德威跟我們説,在海外對巴金可以有點批評,我們真的都寫了批評,我也寫了巴金的青年抒情文體。後來回頭看,王德威的總序裏説的大部分是好話,我們都大呼上當。但王德威的本領是,他表面上是説好話,其實他的話是明褒實貶,就像“激情通俗小説”。這次重讀我覺得看低巴金了,包括我以前,我們都覺得巴金在這些小説家裏面比較幼稚,比較簡單,你要跟沈從文、老舍、魯迅、周作人比,巴金好像是年紀最輕的,老是年紀最輕的這樣一種形象。但我這次發現,文學非常奇怪,它有時會超出你個人的預想。

巴金當年寫《家》的時候並不懂高老太爺,他就是寫自己家裏的一個老人,專制、管小孩的婚姻。這次重讀才發現,大家都知道的鳴鳳、梅、瑞玨三個悲劇不是真的悲劇。我小時候最喜歡看的是琴跟覺民,覺得這是一線光明,現在重讀細思極恐,因為覺民跟琴最後沒有變成悲劇。他們為什麼好了?當初不允許他們好是因為高老太爺不知道情況,隨手答應了人家,後來為什麼又讓他們好了?因為高老太爺生病了,他想見見孫子。高老太爺説現在下雨,你也得説現在下雨。話不是説得對不對,而是説話的人地位高不高。到了上世紀50年代巴金還很樂觀,後來“文革”的時候他被紅衛兵鬥才發現,他們怎麼像高老太爺啊,他們這麼小,又沒見過高老太爺。直到那時候,巴金才看到他無意當中刻畫的是一個家本位的專制。這些巴金到了自己被鬥的時候才明白,哪怕紅衛兵比他年輕,哪怕造反派比他地位低,只要他們有權了,他們就可以這樣對待他。

如果説我們的社會有官本位,官本位背後有家天下的話,巴金就寫到了這個東西,而愛情悲劇是非常表面的東西。總而言之,他自己都沒想到他小説有這種生命力。

電視劇《家春秋》(1987)劇照。

新京報:這種“無意中”寫下的內容所獲得的意義,是作家的直覺還是有運氣成分?

許子東:不是運氣。文藝理論這樣説,作家其實不用對自己寫的東西有那麼清晰的理性的見解,作家寫出來的東西一定是他感到有意思的,但他不用把這個意思想得很清楚,有時候想得很清楚效果反而不好。假如這個東西真的有意思的話,隨著時代環境的變化,人們會不斷地發現或者不斷擴充它的意思,所以會超出作家的本意。

08

蕭紅的語言、張愛玲的地理

新京報:接下來想聊一下蕭紅,尤其是她的語言。她的語言非常特殊,有種原始感。你對蕭紅語言的看法是怎樣的?

許子東:我在書裏沒有非常細緻地分析,我覺得具體的分析是很有意義的。比方説假如我們找到她第一稿是怎麼寫的,蕭軍有沒有幫她改過一些,然後發表在報紙上的時候是怎麼樣的,在上海出版的時候胡風幫她寫序、魯迅幫她寫評論,這期間又做過什麼修改,如果説有非常量化的技術上的討論,對我們得出結論是有好處的。

先不講這中間的過程,目前我們看到的客觀效果是覺得蕭紅的小説寫的是一堆好像沒有經過處理的原材料,它的好處就是陌生化,偏偏就是這個“不像”使大家覺得她很真實,寫出來的不是很光滑、很熟悉的小説。也許她是歪打正著,也許是有意的。後來蕭紅其實是有意的,她也説過,小説為什麼一定要寫成像巴爾扎克那樣的?除了這樣可不可以有其他的寫法?另外蕭紅有一些作品技巧很講究,我記得有一篇叫《牛車上》,用一個幼稚的孩子的角度記錄整個對話。蕭紅,特別是後來的蕭紅,我覺得不是不會技巧,技巧畢竟是可以學的東西,但至少她的《生死場》的確給人的感受就是很粗糙。另外還有一點,她的寫法像李伯元,扣住一個“場”,扣住一個主題就是“生與死”,而不是個別的人。

新京報:關於另外一個很重要的女作家張愛玲,你也寫過專著,近些年對她的討論也比較多。這裡提一個小問題,香港作為一個地理和精神空間對張愛玲有哪些影響?

許子東:張愛玲誕辰100週年的時候我專門寫過一篇文章,題目就叫《張愛玲筆下的香港與上海》。我大概的觀點是,上海是張愛玲的本土,香港是張愛玲的異鄉,但它們有個對照關係,香港是一個夢,上海是現實。她最早寫香港都是寫給上海人看的,所以香港是風景,上海就是窗戶。

圖片來自《手繪張愛玲的一生:優雅是殘酷單薄的外衣》(畫眉著繪,漓江出版社,2020年8月)。

09

為什麼作家愛寫“大河小説”?

新京報:寫到李劼人的《死水微瀾》時提到一個概念叫“大河小説”,一寫幾十年,試圖再現廣闊的中國社會圖景。後來這種小説一再出現,似乎成為了中國作家的一種迷戀或執念。為什麼中國作家喜歡寫這類作品?

許子東:兩個字,“國家”。我們思考的時候,這兩個字是倒過來的,叫“家國”。“大河小説”通常是通過一個家族或者兩個家族前前後後幾代人或者是幾十年的變化(來展開),背後就是“國”的發展。所以從家到國是大河小説的核心。

新京報:這是跟中國傳統文化中的家國觀唸有關係是嗎?

許子東:如果説跟傳統文化有關係,每個國家的文學都跟它的國家命運有關係。詹姆遜説,第三世界的文學都是自己民族國家的寓言。他想強調的是,在第一世界的國家如英國、法國之類,小説首先想到的是抽象的人性。我們會比較局限于國特別是家這麼一個角度。這沒什麼不好,我也不覺得他説小説是第三世界民族國家的寓言是一個批評,這是事實。但也是他們的偏見。他們看中國文學,首先思考的也是這個民族國家的命運。其實民族國家的命運也包括很多個人的因素,也是人性的問題。所以我不完全同意説中國作家太癡迷中國了,因此局限了小説的藝術性。

10

“照理説應有陀思妥耶夫斯基小説那樣的作品”

新京報:關於“文革”時期的小説你也有專著。這一時期的作品整體來説品質有限。概括地來説,這一時期的小説有沒有比較突出的風格特色?

許子東:我貫徹我的原則叫一個也不能少,所以專門有一章寫“文革”時期的小説。我也很認真地把我所能看到的那個時期的作品都做了一個排列。《李自成》是不錯的,但這是特許寫作,藝術上也有很多問題。《艷陽天》不錯的,但是《艷陽天》是“十年”以前的,“十年”當中的《金光大道》就比較弱。有一些地下寫作是後來才發表的,真的值得討論的是樣板戲,但樣板戲不是小説,所以只好把它放棄。我涉及的就是《林海雪原》。結論是,前前後後都看了,但還是找不到達到這一百年平均水準的作品。雖然這十年沒有生産故事,但卻提供了無數故事,取之不盡、用之不竭。因為這十年是一種非常態,而非常態是文學最關心的東西。驀然回首,“中國故事”都在此處。

新京報:“傷痕文學”就是對“文革”的驀然回首。不過像《芙蓉鎮》這樣的作品,對“文革”簡單化的善惡對立的理解和描寫,會不會對歷史事實造成某種歪曲,帶來負面影響?

許子東:我花了很大的篇幅講《芙蓉鎮》。《芙蓉鎮》等作品能夠成為傷痕文學的代表作品是有原因的。比方説今天回頭看《班主任》,藝術結構鬆散,充滿説教,甚至劉心武寫的班主任、小流氓都不重要,裏邊有一個團幹部,成為傷痕文學的典型。這個團幹部很有意思,他愛護農民的莊稼,生活樸素,這都不是缺點,她唯一的缺點是她看都沒看過就去批判外國的小説,認為是黃色小説,那能怪她嗎?所以這篇小説觸及到一個問題就是思想教育問題,也就是:重要的不是你聽信的不好的話,而是你只聽信別人説的話,這才是思想教育的核心問題。《班主任》點中了當時最大的一個核心問題。當時大家在回想,一個時期,人們怎麼就會都傻掉了?《班主任》就點到了這個問題。另外一部藝術上更差的是《傷痕》,經不起推敲的,但它又觸及了一個極重要的問題,就是血統論,這個問題非常重要。

電影改編版《芙蓉鎮》(1987)劇照。

《芙蓉鎮》什麼地方重要?第一它是寫全過程;第二還寫到“四清”跟“文革”的關係;第三它寫的事情今天都還會發生。算經濟賬,為什麼我們不發財你發財了,然後你跟領導有什麼關係等。所以分析下來我覺得它的故事很合理。

《芙蓉鎮》幫中國人在那個時候洗脫了自己內在潛意識的犯罪感。通俗一點講,在那個年代很多人都被整,但有更多的人是整別人的,包括被整的人也整別人。我們中國人講良心,那這些整過別人的人怎麼放得下自己呢?我怎麼來解釋我當初去整人這件事?這部小説就説,只有少數人是壞人,大部分都是好人,即便你是整人的,也未必有罪。這樣一分,我們看著就解脫了。看完這個電影,你不會去認同那兩個反派,反派只有兩個,你一定會認同大部分的好人,所以你就會覺得很舒服。這些作品的目的就是使人們用最經濟、最直接的方法擺脫那段歷史的包袱。所以三聯出的我的那本書叫《為了忘卻的集體記憶》,記憶這些東西是為了忘記它。

新京報:通過這種方式忘記了之後,問題還在,還沒有被較好地思考。

許子東:所以後來就有尋根文學、探索文學,但是那些作品就不像《芙蓉鎮》那樣被喜聞樂見,因為把事情搞得複雜了。像馬原的那些小説,很多好人合在一起做了一件壞事,小説看完了以後大家心裏就很難過。看完《芙蓉鎮》這樣的作品以後,總體上大家有一種宣泄,大部分的通俗文藝、好萊塢電影都是這個效果,把世界簡單化,簡單化以後,觀眾得到一種宣泄,它有它的美學作用,也有它的歷史作用。

新京報:寫“文革”的小説很多,在反思的深度、對真相的探究這一層面講,有做得比較好的嗎?

許子東:要單獨説哪一部作品還真是很難講。我跟老錢(錢理群)也討論過。他説,經過這麼巨大的災難,又是一個文學傳統深厚的民族,照理説應該有陀思妥耶夫斯基小説那樣的作品,以這個標準來看,還真的很難講。

我之前那本書把這些小説大概分了四類,第一類就是像《芙蓉鎮》這種,有少數的壞人害了多數的好人。第二類像王蒙他們寫的,壞事變成好事。事情是壞的,但最終有好的結果,現在也是一個主流看法。第三類就是年輕的探索派作家寫的,這麼多的好人怎麼合起來做了一件壞事?沒有一個特別壞的人在裏面起作用,但是事情最後可以很壞。但是這類作品寫作手法都比較複雜,一般老百姓不喜歡,很難成為暢銷書。個別也有比較成功的,比方説《陽光燦爛的日子》,是一個時代釀成的流氓行為,已經比《芙蓉鎮》之類的要複雜一點,但也因為複雜一點,大家講不清楚它到底在説什麼。還有第四類,是的,我錯了,但我不懺悔,就是知青文學,比如張承志。所以我分析過有這麼四類,但沒有哪一種一定符合你剛才説的反思到一個什麼樣的程度。

應該有作家去嘗試做這樣的工作。比如《一個人的聖經》《陸犯焉識》,可這些又通常是從海外的角度來寫,海外的角度又有它的問題。有些是犯忌,有些是事後諸葛亮。總而言之,我覺得最好的災難文學還是應該從內部寫,而不是在海外好像居高臨下地這樣來寫。所以,很難回答你的問題。

由《陸犯焉識》改編電影《歸來》(2014)劇照。

11

余華的暢銷書

新京報:接下來來到上世紀八十年代的先鋒文學。在學習外國現代主義作品進行創新的同時,這些作品有沒有因此更深刻地捕捉中國的真實?還是像有的評論家所説,還只停留在“對西方文學的模倣”上?

許子東:我覺得局部都有。余華早期的《現實一種》我挺喜歡的,殘雪的小説,都挺好的。但是沒有形成一部長篇的格局。説到長篇,《白鹿原》的題材是土得掉渣的《紅旗譜》題材,包括《古船》《紅高粱》,但是作者在手法上學習拉美文學的一些技巧,效果不錯。用西方現代主義的一些技巧寫,但故事還是革命歷史小説的故事。這樣的寫法産生出一些比較有實質意義的文學創作的實績。

《現實一種》,余華著,作家出版社,2008年5月。

新京報:後來這批作家中不乏回歸傳統的人,原因有哪些?

許子東:主要是一到長篇,你還得講故事。完全沒故事,長篇就很難寫。偶然也有史鐵生的《我的丁一之旅》,一個長篇,從頭到尾用的是一個理性的聲音跟一個肉體反覆的對話,情節也不多,沒有一般的長篇內容,但也寫成了小眾作品。

新京報:書裏特別提到余華《活著》的“暢銷”,暢銷的原因有哪些?

許子東:上次在《鏘鏘行天下》聊天偶然談過一次這個問題。我把它概括成“很苦很善良”。因為“很苦”,就有共鳴。福貴身邊前後死了八個人。中國老百姓沒有誰家裏真的死了八個人,有也是極少數,但為什麼有共鳴?因為大家多多少少都有一些這樣的苦難。苦難就是一個共鳴。余華寫得很有技巧,他的故事裏沒有壞人,主人公都很善良,“善良”又是中國人在道德上官方、民間與知識分子三種力量共用的空間。再多的苦難,拉住家裏親人的手不放,熬下來了,人可能會死掉,親人的手還是可靠的,沒有背叛。剛才我們講“家國”,他側重在“家”這一點,而且他寫“家”好的地方。“活著”不是西方人的個人主義的問題,“活著”是一家人的活著。所以他有意無意中碰到了中國人的神經,暢銷是有道理的。

新京報:在書裏分析這本書時説它是:“多厄運,少惡人,多流淚,少問責,苦難等同於厄運,好像充滿偶然性”。是“偶然”的嗎?

新京報:這就牽涉到當代文學的一個重要的書寫策略。晚清的時候,知識分子看到官員欺負民眾,“五四”文學就不怎麼直接來寫了,1942年以後就出現好官,他不是欺負民眾,是救援民眾,這個邏輯關係是清楚的。現在的問題是從王蒙的《組織部來了個年輕人》就出現了,官應該是好的。上世紀八十年代初有一個重要的作家叫高曉聲。高曉聲寫了兩部重要的作品,文學史不大講,現在年輕人不大知道,一部叫《李順大造屋》,一部叫《陳奐生上城》。在《李順大造屋》裏,把這些害了老百姓的官員叫自家人。這是一個重要的敘事策略:民眾是受苦的,但害他們的官員是好人。你説民眾沒有受苦,違反最基本的現實主義。但你説這是誰的責任,顯然不合適。甚至農民、知識分子都不這麼認為。那怎麼辦呢?就出現了一種幹部形象,以前沒有過的,叫“好心辦壞事”。

12

“那麼多小説,

核心主題還是中國故事”

新京報:王小波的《黃金時代》將對慾望書寫和對時代的反思相結合,書寫時代的荒誕,在形式和內容上都有突破。慾望書寫也一直是小説非常重要的一部分,為什麼?慾望在小説中有怎樣的作用?

許子東:如果簡單地説,它有兩個特點。第一點,我們講“靈肉”,一般都是先靈後肉,甚至很多小説肉都不寫的,就寫靈的過程。王小波是反方向,他以肉寫靈。王小波是個特例,他一上來就寫做愛,以性來寫情。第二點是,他把所有這些赤裸裸的性的東西包裹在一個政治框架裏,就是給軍代表寫材料。這很微妙。軍代表要細節,讓他寫做幾次、怎麼做,這就帶來巨大的反諷,也滿足了年輕人反叛的閱讀需要。我自己覺得主要是這兩點。

海外有時候不大能夠理解王小波作品的意義。其實王小波和王朔的作品都不能離開語境。換句話説,如果脫離中國特定時代背景去讀王小波的作品,很難弄明白他的意義。

許子東參加活動照片。(由《重讀20世紀中國小説》出版方“理想國”提供)

新京報:本書寫中國的“20世紀小説”,也把2006年出版的《三體》放了進來,為什麼選了它作為書裏最後一部作品?

許子東:我是想到中國小説有幾個傳統。一是三國的歷史演義傳統,二是水滸的官民關係、俠義的傳統,還有一個是世情小説,如《金瓶梅》《紅樓夢》。另外一種是奇幻。20世紀文學的主流就是水滸傳統,俠義這一部分後來莫言他們有曲折的表現,另外一部分是金庸他們的武俠小説。20世紀最弱的就是神魔奇幻類。所以我就想到以梁啟超開頭、《三體》結尾。

加之,那麼多小説,核心主題都是中國故事。如果病了,怎麼來醫好這個病,《三體》從這點出發,但第二、第三卷其實超越了中國故事,或者説把中國故事擴大到宇宙的範圍裏講,這個是有新意的。

新京報:最後回到本書的序言部分。序言中説,回顧20世紀也是為了能看出中國“會走向怎樣的明天”。就小説來講,你對小説的未來有怎樣的預判?

許子東:沒法判斷,所以只能回頭看。我們今天所講的,如果一定要有一個總體的觀感,還是兩個,中國的小説可以成為變革的先鋒,也可以成為變革的歷史。它既是開拓性、探索性、啟蒙的,又是回過頭來記錄變革真實的過程和經驗教訓的。社會對現在和過去發生的事情有各種記錄方法,小説是其中比較重要的一種。

(新京報記者 張進)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123