“光之語——雷雙藝術展”展覽現場

藝術家雷雙于2019年5月2日在北京嘉德藝術中心舉行的個展“光之語——雷雙藝術展”展期已延長至5月19日。在5月2日開幕前的研討會上,批評家賈方舟,中國藝術研究院研究員陶咏白 , 不列顛哥倫比亞大學美術史係教授、藝術文化學者曹星原,中國人民大學文學院院長陳劍瀾,中國藝術研究院美術研究所外國美術研究室主任、研究員王端廷,中國美術館研究員、策展人徐虹、批評家、策展人段君,本次展覽策展人、中國人民大學文學院副教授夏可君就這次展覽和藝術家的創作歷程展開了深入研討。批評家賈方舟主持了研討會。

研討會現場

批評家賈方舟主持研討會

中國藝術研究院研究員陶咏白女士在研討會上發言

陶咏白:雷雙作品中的兩種形式

雷雙是一個在封閉的世界中,不斷挑戰、不斷探索、不斷跨越,在新的維度上創作出新的繪畫形態的人。她從具象到意象再到抽象——從象徵性表現主義跨越到到抽象表現主義。今天她以燦爛輝煌的業績響譽畫壇。

第一部分,象徵性表現主義形式。這是她對某形象,與自己的內心有所感應,通過隱喻、暗示、聯想變為象徵性的符號來表達她那感物傷情的感慨。

早期,以“花”語為媒介,“美人蕉”“馬蹄蓮”“鬱金香”“荷花”,借花語用象徵的手法來表達對生命過程興盛枯萎的感慨。

雷雙的經典作品是2000以後的幾幅“向日葵”,以“向日葵”為象徵性的政治符號。比如1998年的《夜與晝》、2005年的《紅色書寫》、2007年的《日食葵》等。畫面中隱喻著矛盾、對抗、無奈、反諷,觸及了時代的傷痛,凸顯了人們的生存體驗。她畫的“向日葵”,色彩、構圖非同一般:血色的腥紅、黑紅的對比、痙攣的筆跡,以獨特的象徵性語言,爆發出巨大的震撼力。

她筆下的“玫瑰”充滿了生命的悲劇意識,其中《向裏爾克致意》簡直是一部悲愴的命運交響樂。她通過表現、隱喻、聯想,把自己的觀念與心靈的感應畫了出來,這是很成功的。雷雙的花除了個人的生命體驗或個人情感因素外,還介入到廣泛的社會問題。

第二部分,抽象表現主義形式。首先,她從“大自然的和聲”開始,面對大自然剝離其表像,抽取與其自己內心相吻合的特質,不斷內化和交融,在陰陽開闔,虛實互補中形成“心”與“境”合一而成的相對自足的抽象結構。在其作品中 “光”不僅是一種光源,而是形成多維空間的層次和自由轉換成微妙而空靈的結構。在“褶皺”系列裏,她把自己的生命歷程通過她的繪畫變成一種感同身受的視覺語言。

最近的“光寂”系列,她達到了一個更高的層次,畫出了光的速度感和穿透力。“光寂”類似佛教詞語。佛教中叫“寂光”,這裡沒有物質現象,沒有精神現象,也沒有自然現象。 在“光寂”系列作品的面前有一種超越經驗的生命體驗,畫出了生命不息的韻律與永恒,這是具有宇宙意識的視覺形象,她的“光寂”系列作品充滿了神性的智慧和人文情懷。

雷雙的藝術,總體上是表現主義特色,其中蘊涵著書寫式的寫意精神,從花語系列對生命的感嘆到抽象表現的《大自然的和聲》、《褶皺》、《光寂》,將自然、天體對應人生的大格局思考,貫穿了悲天憫人的人文情懷。作為一個女性,她既有堅強的意志力,又有纏綿悱惻的柔情;她既有豐富的感性直覺,又有嚴密哲理性的思考。她以嚴謹的結構,個性鮮明的表現形式,形成了獨具魅力的美學品格。

不列顛哥倫比亞大學美術史係教授、藝術文化學者曹星原在研討會上發言

曹星原:“光”系列營造了一種“心波場”

在我看來,雷雙的這些光是用自己心靈的色彩造型,給觀者呈現一個她自己的內心之光。她是一位用光感在畫面呼喊的藝術家。這些光既無固定形態,又無固定光源,恰好表現了她內心無所不在、無以所投射的一種糾結、恐懼和執著。你可以説她表現的是女性題材和心理;你也可以説她是無奈之下的女性的一種無言的無聲的傾吐,或甚至連溫度都沒有的一種掙扎、但又無處不在。

光是藝術作品中必不可少的元素,也就是只有光在物體上的折射,物體才能顯現形態和色彩。但是,正因為繪畫中的光感是物體折射産生的視覺幻象,因此從古代到今天的油畫中的光線感都不是真實存在的。所謂的三面五調這種感覺也都是虛假的,是為了使我們看見畫上要呈現的內容而刻意人為強調的一種語言,這是光學的語言、並不是內心的感覺、更不是思想的語言。

自從1965年前後起,西方繪畫糾結于繪畫追求光學效果的能力弱于相機,從而漸漸走向式微。而雷雙則拋棄了光學效果,她用油畫這種極具表現力的手法來表現內心的感覺,不依賴於客觀或人為的光線效果。正因為她表現的不是對視網膜所感知的圖像的簡單模倣,所以她的作品也是深澀難懂的。

但是光線給我們視網膜的感受卻不是那麼單一,我們的很多第六感往往由於某一束幾乎不可見的光線的某種閃現,或者是目光中的一種瞬間閃變,或者是眼角感受到的視域中心之外的某種變幻而帶來的情感波動。作為一個敏感而有才華的女性,她能感受到的不只是圖像、語言、音韻,而更重要的是對萬物所浸淫的光線的感受。可是她的畫卻只能像光一樣沒有聲音,不去影響別人,並且堅定地行走著自己的不受干擾的路徑。光線的特點是,無論強弱,光線彼此只能相交、而不能互相改變路徑,光不是像聲音一樣的機械原理的傳播方式;而是像電、像電磁波一樣震動性的場域的存在。

然而,在強烈的磁場下即便是光也會受到干擾。那麼在這種充滿了光波和電磁波的場域中,她內心的人生之光和人生的糾結必須要放射出來,磁場也是這個社會對她的一切影響。這些影響是她必須接受、也同時必須抵制抗拒的,也包括她很欣慰自己能夠接受的。她的“光”系列,營造了一個她的內心的心波場。

中國藝術研究院美術研究所外國美術研究室主任、研究員王端廷在研討會上發言

王端廷:抽象藝術的理性標準

這個展覽很好,我以前看過雷雙在錦都藝術中心的展覽,基本上是抽象表現主義的,但那個展覽並沒有給我留下太深的印象,直到今天看了這個展覽,我感到挺驚訝,因為以前沒有看過雷雙早期的作品。

通過這個展覽,我對雷雙藝術的印象可以從兩個角度來看。雷雙和她的創作第一從主體,也就是從藝術家的身份來講,雷雙作為一位女藝術家,她的創作裏沒有非常明顯的女性主義的特徵。或許她早期有,但是在本次展覽的作品裏幾乎沒有,它呈現出的是一種非女性主義、去性別化、去女性化的特徵。其實這對於中國女藝術家來講是一個非常大的轉變,也就是説在中國的當代藝術之前,中國的女藝術家是沒有自己獨立的藝術立場的。

女藝術家在中國或者説在整個世界經歷了三個階段,一是無性別化、無身份化,跟男性是一樣的,按照男性的標準、男性的觀念和男性的藝術語言來創作藝術作品。這是一個階段,可以説是古典藝術階段。二是在後現代主義出現之後,出現了女性主義的階段,這個階段的藝術家特別強調女性跟男性性別之間那種對立,在藝術上強調女性的身份,強調女性生理或心理上的一些特徵,當時身體創作的現象比較突出。三是經過了後現代主義之後,當代藝術呈現出男女平等的藝術,女藝術家去性別化、去身份化的一種共同特徵。應該説是中國當代的女性藝術家,包括像姜傑等一大批強調男性與女性的一種平等,不僅是觀念上,而且在藝術語言、藝術題材上,她不強調女性的特殊性。因此,在女藝術家的代際劃分上,從身份而言,雷雙應該劃入典型的當代女藝術家的範疇。

從藝術的本體上來講,雷雙的藝術就像剛才賈老師説的屬於表現主義,但是她的表現主義分兩種風格,一種是具象表現主義,一種是抽象表現主義。那麼她的具象表現主義也不同,傳統的表現主義比如德國表現主義,在我看來是一種象徵表現主義。雷雙的那些各種各樣的花和玫瑰,尤其是葵花很有代表性,葵花既有藝術家內在強烈情感的表達,也有人格的象徵意味,用花卉象徵人格,這是中國傳統藝術觀念的一個表現,特別是中國傳統繪畫中的文人畫中,所有的植物有著人格的道德。從某種意義上來講,雷雙的這些植物的意味是傳統的,這是文化基因的顯現。

雷雙的葵花給我留下了非常深刻的印象,在中外藝術史上有很多以葵花為題材的藝術家,比如梵谷的葵花、許江的葵花。相比較而言,梵谷的葵花是一種靜物,而雷雙的葵花是一種葵花的肖像和葵花的風景,把葵花作為一種風景來畫。她給了給了它一個虛擬的、廣闊的空間作為背景,尤其是那些扭曲的葵花形象,在我看來,它象徵著生命的脆弱與倔強這種雙重的含義,這種葵花的形象讓人過目難忘。

在雷雙抽象表現主義風格的作品中,我最欣賞的是“光寂”系列,這一組作品的個性更鮮明,既有光又有色,既有想像又有理性。她所謂的理性主要體現在對螺旋形幾何曲線的運用,這個特別別致。我覺得這是中國所有的抽象表現主義繪畫中非常獨特的一種形式。我把這樣的作品稱為抽象,因為抽像是生命和宇宙本質的揭示。而在中國有大量憑直覺靠感性作畫的人,他們往往採用潑彩潑墨的方式來製作所謂的抽象畫,畫面呈現出天空的雲彩和大理石紋理般的形象。這種形式是通過色彩自然的流動,呈現出一種偶然性的形象,它仍然模擬的是自然界的外在表像,跟抽象藝術是背道而馳的。我甚至認為如果沒有一點理性的話,抽象繪畫還有什麼價值?中國現在畫抽象的人太多了,也導致抽象藝術變成了一個精神性極高,而門檻極低的一個領域,所以很多人以為畫得不像就是抽象,甚至現在有一些領導幹部也進入到這個抽象藝術這個領域中,把抽象藝術搞爛了。

因此,我仍然要強調抽象藝術的標準,強調抽象藝術的理性。從這個角度來講,雷雙的“光寂”系列,它給中國的抽象表現主義繪畫提供了一個新的面貌,我覺得這甚至是一種突破,是非常難能可貴的。上次雷雙在榮劍展出的那個系列,還沒有顯示出這麼鮮明的個性。抽象表現主義在西方已經變成了民俗化的一種繪畫風格,現在要創造出一種新的面貌非常不容易。那麼雷雙通過這樣一種幾何形的方式,為抽象表現主義打開了一個新的大門,這是非常難能可貴的,希望她將來在這個方向有更進一步的探索,或取得更大的成就。

中國人民大學文學院院長陳劍瀾在研討會上發言

陳劍瀾:雷雙“意象”的主觀性

看雷雙的展覽,我絲毫沒想到從性別的角度去思考問題,至少這次展覽跟藝術家的性別是沒有關係的。談幾點感受:

第一,意象或固執的主觀性。我認為,今天展出的作品,除“光寂”系列外,不必歸入抽象繪畫的範圍,倒是可以用一個老詞來形容,即屬於“意象”繪畫。這些作品最打動人的地方,是她不肯離開具象走向抽象的那種固執的主觀性。這種主觀性貫穿于展覽始終。展覽的題目叫“光之語”。“語”對應的英文詞是“logos”,既是“道”又是“言”。在我看來,此“語”不在抽象而在意象。“光之語”是充溢於不同作品間的精神或意緒的流動性。

第二,表現。表現主義與抒情的差別在於,它是基於某種極端的體驗,之後才有所謂藝術中的表現問題。處理這個問題不能僅憑衝動、激情或偏執的意念,最終要落實于形式。簡言之,表現起于極端的體驗,而止于理性和中道。這是表現藝術的力量所在。展覽中的“花”系列作品前後相距十多年,我感覺是一步步走向平和,特別是近年的一些的作品,可謂“熱烈而單純”。

第三是東方精神。她2016年的《若夜光尋扶木》三聯畫在這方面做得比較好。這件作品所表現的東方韻味,簡單説,在一個“舞”字。宗白華曾經把中國的藝術精神概括成“舞”,即流動的韻律、節奏和力量。2017年以來跟“花”的主題相扣的作品也有所突破。但是,之前的“大自然的和聲”和“褶皺或展開”系列卻留下另一類難題。這些畫拋開“花”的主題,回到自然山水的描繪上來。在此方向上,如何實現表現主義與東方精神更好融合,也許是她下一步要探索的話題。

最後是純繪畫性的問題。藝術家的自述裏談到虛無主義哲學,談到德勒茲,這些對於理解作品的起因是有用的,但我看了展覽之後,覺得藝術家的作品本身有足夠的説服力。哲學或思想,對藝術家來説,可能有一種發生學意義——我讀了這些東西有所感悟、有所啟發,然後我産生創造的衝動。現在,如果作品本身憑藉其繪畫性已經顯示了其意義和深度,那些外在的東西是可以棄之不顧的。

中國美術館研究員、策展人徐虹在研討會上發言

徐虹:“花”的力量

我在觀察90年代女性藝術的時候,將雷雙的花作為一種象徵,將她的花與個體的生命相聯繫,覺得她是用變異的方法描述女性的生命體驗以及女性成長過程。至於藝術家是否承認自己是女性藝術還是不是,這不重要,重要的作為批評家的判斷以及立場,所以,今天我仍然可以用女性主義的視角和方法來評價她的作品,這是我的選擇。

雷雙的作品可分為兩部分,“葵花系列”和在此之前的作品,讓我想起浪漫主義到現代主義過程中的一個重要人物——英國畫家和詩人布萊克,我覺得雷雙跟布萊克有一種精神特質上的相似。布萊克在浪漫主義向現代主義的過渡中,超越了浪漫主義,或者説比浪漫主義還要浪漫主義。與主要用寫實和具象的形象來解釋人的精神的德國浪漫主義不同,是他的象徵和表現性的繪畫方式。他比浪漫主義的一般藝術家走得更遠,他用詩歌、文學,用各種敘事方式來表現其浪漫主義傾向。這和當代藝術家用不同的敘事或敘事碎片來重組或反映問題還不一樣。因為當代敘事已經完全是打碎又糅合,從碎片化重組進行敘事。但是布萊克是有整體或同一的文化結構,這從他的追求中可以看得很清楚。我覺得雷雙的葵花系列在這方面的敘事有點像布萊克,就是在浪漫主義和現代主義的過程中間取得一個平衡點。

從我個人感覺來説,我覺得雷雙的“葵花”好像是長了很多毛的生物,這些毛茸茸的東西自己“發光”,有往外發射的能力,很多碎線條就像具有生命的物質會生長和折斷,甚至扭曲變形,它們在風中飄舞,就像一個帶有光感的生物片段,我們如果把它的顏色都去掉,就感覺它就像在黑暗中的生命細胞在遊走,並且進行光合作用,否則便不能成長為生命。在這裡我仍然在用女性主義的方式觀看和分析這些作品,因為雷雙的葵花和梵谷以及其他藝術家的完全不一樣,她是把它看做是自己生命的部分、身體組織的內容,情緒和生長背景以及各種複雜結構一起組成一種生命網狀的平臺,而不是僅僅一種觀念的象徵。她從生命中走來的形式與她自己的各種感覺和經驗密切關聯,絕不是用一般的理念或者固定的形式所能解釋的。這種組織體就是生命體,既是生理上、心理上、精神上的,也是可感的物質和形式的。

女性主義藝術家大都有自己的形式,她創造出跟以前不一樣的形式就在於從自己“身體”生長,從內世界迎向外部世界刺激,敞開女性的身體,不怕疼痛不怕被窺探,以達到創造新生命——藝術形式的目的。對女性主義藝術的評價不完全是理論的,更是女性藝術在美學、歷史方面的貢獻,這些組成了女性主義的藝術方向。新泰特美術館從最近幾年開闢了女性藝術的專場、在美國現代美術館也有女性藝術的專門陳列室。很難説女性主義藝術已經過時,性別問題已經退場。實際上它正在向更廣更深的層面發展。它實際上成為後現代主義文化觀念的重要部分。如果沒有女性主義,那麼當代文化從某種意義上來説,實際上是失去它的異質豐富性質和多元並存的格局。

所以我覺得“葵花系列”這部分作品能夠代表雷雙藝術的特質,雷雙跟別人不一樣,她帶有自己的毛毛草草,風風火火的態勢,帶有自己對生活的體驗和感受,代表了中國女性在變化多端和快節奏的社會生活中的一種特徵。我們能從她的作品裏感覺到她的煩躁,她對生命流失的惶惑和困惑,她對鮮血與生命的警醒和恐懼,以及她的敏感與勇氣……藝術為什麼打動人?它的情感從哪來?在這方面我要感謝雷雙,她向我們確定地展示了不能確定的生命歷程。

另外,雷雙的這批抽象荷花系列使我看到了一個新的雷雙。她用枯葉的肌理、放大的具體的細微的部、線條和光線的組合,以及反射的影子的超現實感等,畫出了一個重新組合的大千世界,一種自然自在的具有更大格局的抽象畫。中國的抽象藝術家到這個時候也就應該出自己的作品了。雷雙畫了很長時間的表現主義,幾十年在技術、色彩、光影、結構中摸索著,現在是從“地上”到“天上”的飛躍了,從之前聆聽大地的聲音到現在擁抱宇宙,帶著光亮的上部世界的希望,但也不放棄來自底部生命的所有質感和經驗。她的抽象主義作品非常好,從肌理、顏色的運作和畫面的安排上,她達到了自如的境界。從整個的結構上,雷雙的抽象作品像是像會飛的物體,如一隻只新生的蝴蝶,有昂揚向上的姿態,畫面的背後有光影透過。“照亮”前行的”大蝴蝶”,具體看這些物體有機理的疙疙瘩瘩,不那麼光滑,像佈滿了疤痕的有機體,帶著溫暖的記憶和傷痛的刺激,但就是這樣它是生命的組合,有動感、有質感、有力量,是開放和流動的。雷雙真的是打開了一個可以跨出去的空間,讓痛苦、糾結沉澱下來,不怕承重,走向自由。衷心祝福雷雙,一個自由的雷雙。

批評家、策展人段君在研討會上發言

段君:雷雙作品中的“意志力”

我想講三個問題,第一個問題是我自己感受到的,雷雙老師作品中的一個關鍵詞叫意志力,我覺得屬於是一種比較虛弱的意志力。第二是我想分析一下為什麼雷雙老師的作品最後沒有走向肌理,因為肌理效果在她的作品中曾經出現過,但是為什麼她比較克制,而且後來沒有走到這一步。第三,我跟王端廷老師比較相近,認為“光寂”系列很特別,我一會進一步分析一下“光寂”系列的突破性在什麼地方。

第一,我進來看了展覽之後,覺得展覽很整體,但是有一件作品在形式感上稍微顯得另類或者突兀一點,就是《紅與黑》這件作品,這件作品是展覽裏比較少有的、採取直接對抗或者對立的一種形式,因為其他作品相對內斂一些。大家可以看到,雷雙老師1995年的這件噴薄作品和2013年的日食葵,日食黑色的力量顯然更強大。所以我覺得這件作品很有意思,其他作品都沒有採取直接的對抗,雖然其他作品也含有意志力,但是藝術家採取了一種比較衰弱的形象去進行隱喻,我覺得這是雷老師作為女性比較特別的地方。

第二,為什麼雷雙老師的作品沒有走向肌理,我看到很多作品由線條、形狀、團塊等比較尖銳的東西組成,不太圓潤,是不是它不太符合女性特質,當然這是女性本質主義的看法,女性不一定要用圓潤的線條或形狀,但是我感興趣的是她的線條為什麼經常是一種折斷。從整體上看,雷老師作品的文學性主要體現在詩性方面,不是敘事性,所以我覺得她比較克制肌理,或許她想超越物象或物質感,因為肌理在現代主義的範疇內也是屬於物質感的一種,物象則包括形象。

另外我認為她對所有植物的描繪不是為了去隱喻人格,而更多的體現出一種命運的虛無感。剛才雷雙老師也談到她對於哲學、對於閱讀的關注,她更關注的是黑夜、黑暗等這方面的意象。其實雷雙老師90年代的作品,我從年輕人的角度來看還是非常有時代氣息的,比如1995年的這件噴薄的感覺一定是當時最具代表性的。雷雙老師對於自身的命運以及個人閱讀的興趣都集中在這一塊,所以它的確是一個發生學的。我覺得她的目的是為了化解界限,所以對於超越物象的目標促使她沒有走到肌理這一步。

第三,我要談談“光寂”系列的價值。雷雙老師沒有走向肌理這條道路,沒有走向現代主義最後的巔峰狀態。在我看來雷雙是一個現代主義者,她對抽象表現主義有一定的突破。我之所以更喜歡“光寂”,就是對日食的圓形的光,以及有規則的折疊感的光更有興趣。因為這種光有一種神秘感,她描繪的向日葵,包括所有的花,都有一個重要的特點,就是沒有母體感,缺乏歸屬感,通常都是流變,是一種變化的狀態,有點像上古天地洪荒的感覺了,以至於她的作品留給了觀眾更大的想像空間,可以有更多的猜測。

為什麼説她對抽象表現主義有一個突破?我覺得抽象表現主義側重於強調男性化的意志力,當然每一個藝術家有不同的地方,用雷雙老師自己的話説,就是要用一種生命的力量去展現一種非有機個體的生命感。但是這裡面的區別在於,抽象表現主義更加依賴意志力,如果意志力削弱的時候,用雷雙老師自己的話説,是自我的繁殖力隨即消失了。但這批作品恰恰是雷雙老師感受到了一種東西之後,才強調的自我的繁殖。

所以我覺得“光寂”系列的作品是很有未來的,甚至要超越過去雷雙老師所畫花題材的全部價值。因為這裡面的空間很大,況且她關注陰暗,這可能是她作品最後形成深層的樣子,也是無法預料的。我期待雷雙老師後面能夠再次像90年代時期達到具有時代性的藝術感,因為當時她抓住了時代的特質。90年代到今天20年,如果還能在這個時代有一個新的自我,一個自我繁殖的契機,我覺得還能達到一個新的程度。

本次展覽策展人、中國人民大學文學院副教授夏可君在研討會上發言

夏可君: 本體繪畫

這個展覽之所以用 “光之語”為題,這是因為雷雙的繪畫是真正意義上的本體繪畫,是純粹繪畫意義上的繪畫。油性繪畫其所有的奧秘都跟光有關係,即光感、光的強度、光的色彩等相關。整個西方油畫的來源是來自天空,天空是光的源頭,所以整個西方文化的所有象徵都來自光的哲學,包括抽象其實都跟光的表現有關。

第一,光首先是一種象徵體系。在中世紀聖像畫上是一個光圈,在梵谷的《向日葵》中是一個個體的生命。但雷雙的葵花或葵首,是一個斷首、一個現代性的痛苦生命,那種折斷的徹底性超過了男性,暗示出個體生命的疼痛和痛苦,體現出當代繪畫罕見的品質。

第二,是光的明暗對比。光的明暗對比是巴洛克時代的基本語言。她筆下玫瑰花瓣的形態是白色的,而背景是黑色的,所以它可以把白色花瓣的旋轉弧線表達出來,雷雙繪畫的基底平面一般都是黑色,暗示出深淵與虛無的深淵,如同她自己所言,這些花朵也是深淵邊的瘋狂舞蹈。其姿態既沉落又迷離。

第三是流光溢彩。雷雙的繪畫是一種油性的水墨畫,比如《時間之鏡》這個作品,背景處的白光在前景紅色葵首的後面呼吸,包括“褶皺”系列作品上也閃爍著恍惚流動的光斑,她用一種模擬的自然形態來體現這種光斑,是一種流動的光感。

第四是光之花束,因為雷雙作為女性藝術家,作為個體性的精神表達的時候,她把百合花用光來重組。但她把光的花束形狀表現得像齒輪一樣,具有尖銳感,有一種痙攣的幻美和疼痛感,這可能是她精神強度的一個體現。

第五,雷雙也畫了月光。她其實很詩性,也很懂詩歌,光的詩性在節奏與面紗上尤為體現在《若夜光尋扶木》上,筆觸中流動中的呼吸與內在的融合,不只是撕裂與流散,但又如同面紗一般,有著花的形狀與線條的呼應節律。

第六是光的光澤感,就是2018年一2019年的“光寂”系列作品,畫出了宇宙的榮光和面容,我覺得這是宇宙的記憶,神聖又神秘,在這種光彩裏面,還有一種迴旋的節律感。

第七,雷雙作品還具有一種新的東方性,除了油性的水性化處理,她把陰陽太極圖的東方精神性和西方的神聖性很好地結合在一起,宇宙是人類的永恒記憶,也是光作為靈魂的第五元素轉化變形後展現的永恒感。

藝術家雷雙在研討會上發言

雷雙致答謝辭

曾經有人問我繪畫與寫作對我來説有什麼不同的魅力,我回答説自己作為一個創作者、表達者,畫畫這件事的魅力大於寫作。作為一個接受者,文字將我的魂魄吸入其中並與之融為一體,無法分離;藝術作品則是外在於我的一個物來打開種種感覺。這樣説來,作為欣賞者的我,文字的魅力更勝於繪畫的。

今天研討會聽諸位的發言是我這些年來少有的體驗,我特別在意你們每一個人嚴肅的批評和討論,那即是對雷雙的藝術多樣性的理解,在此我作為一個文字語言的接受者感到很滿足,同時它也使我達到了將畫作公之於眾的目的。從接受美學的角度來説,創作者的意圖不那麼重要,重要的是解讀者欣賞者在你的作品裏看到了什麼。以前我只覺得我的意圖對我自己很重要,但是今天你們站在各自的角度,不只是解讀我的藝術,更是從思想、從文字本身給我新的啟示。我在意這些嚴肅的討論,甚至比一般的視覺藝術家更在意這些,再一次感謝各位給予我這樣珍貴的時刻。(研討會發言內容有刪減,圖片由嘉德藝術中心提供)

雷雙《光寂系列之七》 2017年 114x146cm

雷雙《紅與黑》(1995噴薄--2013時間之環)

雷雙《風動》 114x200cm 2016

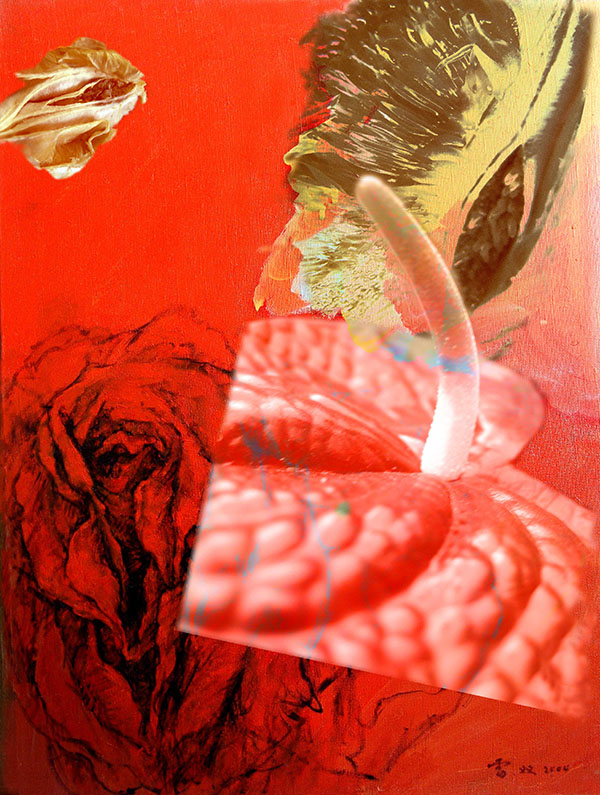

雷雙《無題》 2005年圖片作品

雷雙《光寂系列(3)》 80X100cm 2017年

雷雙《大自然的和聲》 114x400cm 2012年

雷雙《葵首》146x228cm 2014-2015年

雷雙《若夜光尋扶木》 之二 146x114cm 2014年

雷雙《玫瑰三聯》 60×150cm 1999年

研討會現場

展覽現場