《蛛與挂毯》,北京松美術館“永恒的絲線”展覽現場

法裔美國藝術家路易絲·布爾喬亞(Louise Bourgeois,1911-2010)最為人熟知的作品,莫過於她遍佈世界各大美術館的巨型蜘蛛雕塑——《媽媽》(MAMAN)。在一間封閉而空曠的展廳裏,一隻巨大的蜘蛛靜靜地矗立著,它的八條腿有力地扎向地面,撐開身體保護著身下的事物。黑色的蜘蛛周身散發出強大的氣場,它似乎是有生命的,融入了創作者的意志,能夠與觀看者互通互語。布爾喬亞曾説,“作為雕塑家,你必須有侵略性。”而蜘蛛,無疑是布爾喬亞最經典的符號與標誌。

路易絲·布爾喬亞(Louise Bourgeois,1911-2010)圖片源自網路

路易絲·布爾喬亞1911年出生於巴黎,1938年移居紐約並於2010年以98歲高齡在紐約去世,其藝術生涯跨越兩個世紀。在現代藝術與當代藝術的雙重語境中,布爾喬亞都被世界公認為20世紀至今最重要的藝術家之一。

作為路易絲·布爾喬亞在國內的首次大型展覽,在結束了上海龍美術館首站的展出後,3月23日,“路易絲·布爾喬亞:永恒的絲線”在北京松美術館開幕。展覽匯聚布爾喬亞一生中40余件重要作品,包括20世紀40年代晚期的“人物”雕塑系列,20世紀90年代的“牢籠”裝置系列、“蜘蛛”系列,布爾喬亞生命最後十年的“織物”系列,以及她的部分繪畫和紙本。

《蛛與挂毯》局部

《蛛與挂毯》局部

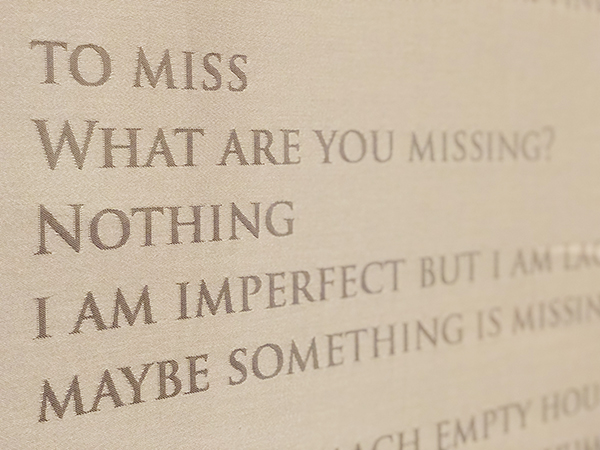

40多年,每日

不休不止地重拾她的傷痛、我的傷痛

支離破碎如一塊獸皮

被穿破而無望修復。我好似一捧

未被串起的木珠,如此的

癡傻愚鈍——”

路易絲·布爾喬亞詩篇節選——1957年,活頁,LB-0251

“我的到來不受歡迎”

儘管自1938年起,布爾喬亞便一直在紐約定居。但她一生中的大部分創作靈感仍源於童年的法國時光。記憶、性、愛和被拋棄是她藝術創作的核心主題。從詩意的繪畫、雕塑作品到房間大小的裝置藝術,她往往能夠將內心的恐懼物像化,以便克服它們。布爾喬亞的作品具有高度的符號性,頭髮、椅子、牢籠、睡衣、織物、針線、詩歌與文字等都是藝術家作品中反覆出現的元素。

布爾喬亞自小家境殷實,父親在巴黎擁有一家挂毯畫廊,他們位於巴黎近郊的家中還經營著一間挂毯修復工作室。作為家裏出生的第二個女兒,布爾喬亞從未得到過父親的歡心。事實上,父親長期的冷落和輕視給童年的布爾喬亞留下巨大的心理創傷。布爾喬亞的母親常年病重,父親公然將他的情婦帶回家中,擔任孩子們的家庭教師長達十年。由於母親羸弱的身體,布爾喬亞不得不承擔起照顧母親的任務。母親常年的忍耐和焦慮情緒傳染了布爾喬亞,成為她一生緊張與焦慮的來源。1931年,布爾喬亞的母親去世。對父親的憤怒和與母親的痛苦分離,成為此後布爾喬亞作品中的重要主題,她試圖通過創作釋放過於濃烈的情緒,修補情感的創傷。

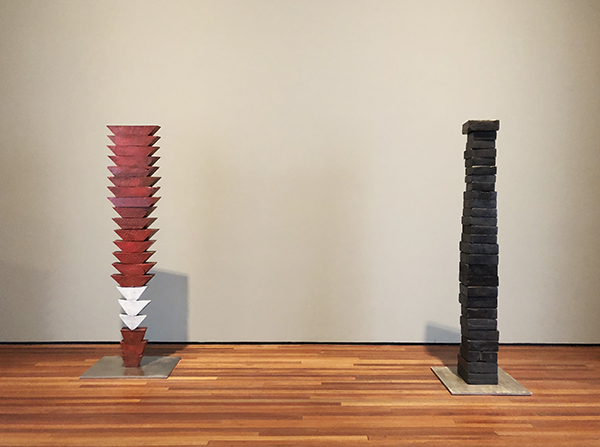

路易絲·布爾喬亞的“人物”系列雕塑

“人物”雕塑:抽象、鄉愁、脆弱

抽象在布爾喬亞的早期創作中發揮著重要作用。早期,布爾喬亞主要創作繪畫和版畫,到20世紀40年代後期才轉向雕塑。布爾喬亞初至紐約的幾年,常飽受思鄉的折磨,但很快,她便將這些鄉愁與情感轉化為雕塑,創造了她的“人物”雕塑系列。這些與真人幾乎等高的“人物”雕塑皆是垂直獨立的木質巨塊,後改為青銅鑄造,帶有高度的抽象和形式主義特徵,以及建築的意味和痕跡。它們多采用切割和雕塑的方式製成,後發展為遞進式、重復性和堆疊的幾何形。《無題》與《梅姆林黎明》中,雕塑形體的不穩定性和一種緊張的空間關係揭露了藝術家內心的不安與恐懼,也釋放出一種悲傷、孤獨的氛圍。

對於布爾喬亞來説,這種在中心軸上組合獨立元素的方式,有一定的療愈意味。布爾喬亞1951年去荷蘭旅行期間看到了漢斯·梅姆林的作品。同年,布爾喬亞的父親意外死亡,這使她陷入深深的悲傷之中,並創作了這件雕塑。整個雕塑被涂成黑色,是她為父親所做最後的輓歌。

(左)《無題》,青銅、著色、不銹鋼,158.8×53.3×40.6cm,1950 伊斯頓基金會收藏;(右)《梅姆林黎明》,青銅、不銹鋼,162.6×38.1×45.7cm,1951 致謝豪瑟沃斯

"只要用文字寫下來,就能度過一切"

螺旋與懸吊:兩種力量的角逐

在她的父親去世後,憤怒轉化為一種無言的痛苦,使布爾喬亞陷入了嚴重的抑鬱。為了從抑鬱中解脫,1951年末,她開始接受精神分析治療。創作常常伴隨著大量的詩歌與寫作,布爾喬亞完全進入精神分析的世界。

在策展人菲利普·拉瑞特-史密斯看來:“在解釋和觀看布爾喬亞作品的時候,需要更深入地理解她的心理狀態。她在一段時間內沒有創作作品,而是在做一些更抽象的寫作和行為。透過這些作品,可以看到藝術家是一個怎樣的人。”1953年到1964年,她頻繁接受治療,沒有舉辦任何個展。直到1964年,她才以一套全新的雕塑作品重返公眾視野,並以此個展開啟了一個全新的階段。

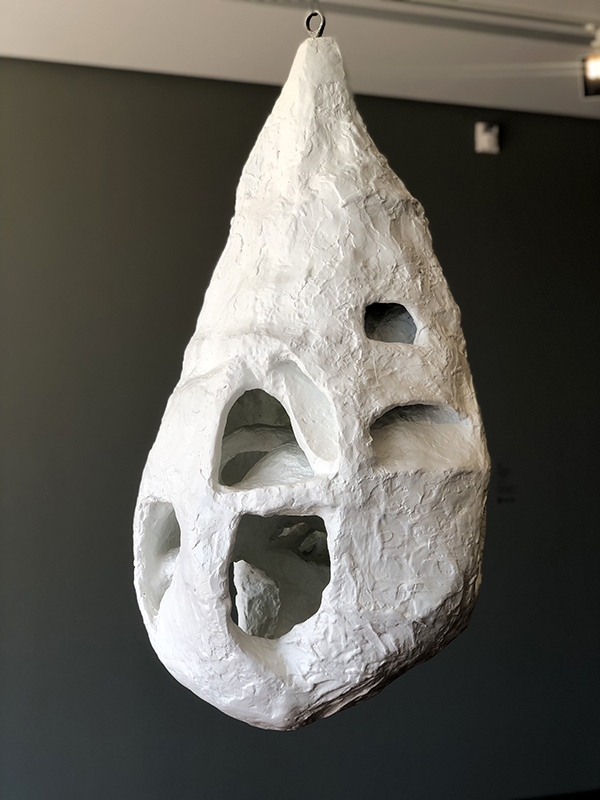

《金絲雀》,青銅、著色、懸挂件,100.3×57.2×57.2cm,1963 伊斯頓基金會收藏

《螺旋形女人》,青銅、石板盤、懸挂件,48.3×10.2×14cm,1984 伊斯頓基金會收藏

《迷宮塔》,青銅,45.7×30.5×26.7cm,1962 路易絲·布爾喬亞工作室收藏

《巢穴》(Lair,1962)圖片源自網路

螺旋是布爾喬亞最喜歡的形式之一,因為它同時向兩個方向扭轉移動,代表了藝術家內心兩種力量的角逐。螺旋錐形雕塑作品《巢穴》(Lair,1962)是藝術家較有代表性的螺旋形雕塑作品,充滿古怪和抽象意味。淚滴形作品《金絲雀》(Fée Couturière,1962)表達了一種強烈的內在感,雕塑佈滿凹陷、口袋、空洞和褶皺,在抽象的表達中,就像一個孕育新生活的繭。懸挂形式則是另一條主題線:代表著一種雙重的矛盾和懷疑狀態,既安全又脆弱。策展人菲利普·拉瑞特-史密斯認為,在“人物”系列中,布爾喬亞努力嘗試抓住她與他人的微妙聯繫;與此不同的是,布爾喬亞20世紀60年代的作品,則展示了其探究內心創傷根源時,盤旋地進入心靈迷宮的狀態。

《歇斯底里之弧》,83.8×101.6×58.4cm,1993 伊斯頓基金會收藏

《無題》,青銅、硝酸銀銅綠,12.1×68.6×43.2cm,1993 路易絲·布爾喬亞信託機構收藏

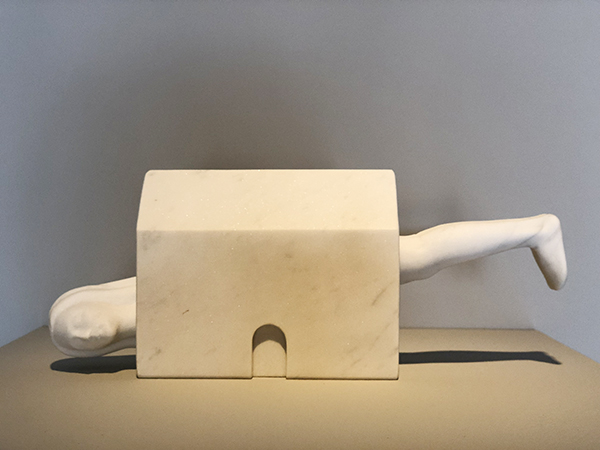

《女人之家》,白色大理石,12.7×31.8×7cm,1994 路易絲·布爾喬亞信託機構收藏

“我的情感太多了,藝術是我保持清醒的良藥”

伴隨精神分析的過程,布爾喬亞的作品中開始顯現出對女性潛意識中性、性慾、身體和兩性裸體器官等的表達。在抽象形式主導藝術世界思維的年代裏,布爾喬亞的嘗試並未引起足夠的重視。但到了20世紀70年代和80年代,當人們的注意力轉移到對新的圖像和內容的期待與探索上時,布爾喬亞的藝術開始真正進入公眾與美術館的視野,並一躍成為女權主義者膜拜的偶像。

《金龜子》,青銅、金銅銹、懸挂件,1968,路易絲·布爾喬亞工作室收藏

《自然研究》,橡膠,76.2×48.3×38.1cm,1984 伊斯頓基金會收藏

《自然研究5號》,粉色大理石,50.8×92.7×58.4cm,1995 路易絲·布爾喬亞信託機構收藏

1982年,紐約現代藝術博物館(MoMA)為布爾喬亞舉行了一場個人回顧展,布爾喬亞成為有史以來第一位在MoMA舉辦個人回顧展的女性藝術家,從此打響國際聲譽。在那之後,她的自信心獲得極大增長,以70歲高齡進入藝術創作的黃金時期。此後,她創造了巨大的蜘蛛雕塑,怪異的房間大小的“細胞”系列裝置,以及一系列以她的舊衣服為原料創作的“織物”系列。對布爾喬亞來説,藝術是她應付自己過於濃烈的情緒和情感的一種工具,是驅魔。正如她所説,“藝術是我保持清醒的良藥。”

織物:修復與記憶

布爾喬亞與織物的聯繫可以追溯到童年時代,那時她在家裏的挂毯修復工作室裏幫忙。作為藝術家,長期以來,縫紉和修補的行為在象徵性的層面上,意味著她試圖修復人際交往中的傷害。她特別重視線軸和針線,把它們作為達到這一目的的工具。

《針(紡錘)》(局部),276.9×256.5×142.2cm,1992 伊斯頓基金會收藏

《針(紡錘)》,276.9×256.5×142.2cm,1992 伊斯頓基金會收藏

《無題》,布料、線、鋼、骨、橡膠,281.9×215.9×210.8cm,1996 路易絲·布爾喬亞信託機構收藏

布爾喬亞曾説,“我需要我的記憶。它們是我的檔案。”決定用生活中的布料進行藝術創作(主要是服裝、床單、桌布等),是為了防止這些物品隨著時間被遺忘。每件衣服都是有形的記憶,與特定的人和地方聯繫在一起,因此充滿了情感意義。就像她説的,“衣服是一種對記憶的鍛鍊,它幫助我探索過去…當我穿上那件衣服時我感覺如何。”

90年代,布爾喬亞開始從一輩子積累的衣服中挖掘材料。她把舊衣服、襯裙和睡衣挂在裝置上,然後把陳舊的毛巾布變成真人大小的人物或怪誕的頭像,比如這件《無題》(1996)。到2000年,布爾喬亞開始用舊手帕和其他織物來印刷。她還做了一些布料拼貼書籍,比如《比耶夫爾頌歌》,講述了布爾喬亞帶家人回到童年巴黎城外的老家,卻發現家附近的比耶夫爾河不復存在了。如同比耶夫爾河的消逝,很多現實已經消失的事物,卻仍然在布爾喬亞的精神生活中蓬勃發展。布爾喬亞用抽象的圖案描繪了家鄉的河流、山坡,日出、日落……。與她在紙上的印刷品和書籍不同,布爾喬亞的織物作品有一種真實的觸覺,富有雕塑的維度。

《比耶夫爾頌歌》,檔案染料、絲網印刷布書,25頁,29.2×38.1cm,2007 伊斯頓基金會收藏

《情侶》,布料、懸挂件,48.3×15.2×16.5cm,2001 伊斯頓基金會收藏

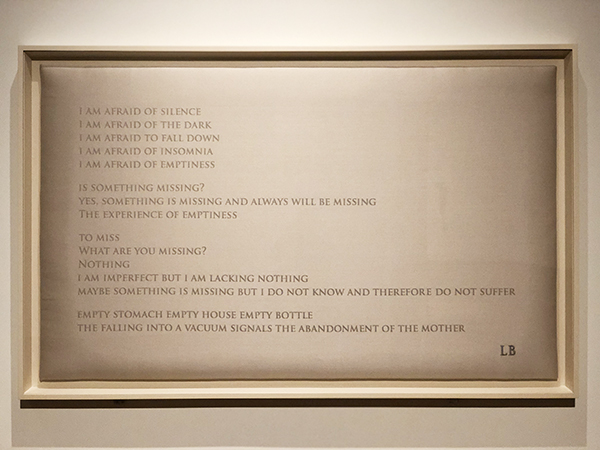

在《情侶》(The Couple,2007-2009)中,一男一女的人物線偶被懸挂在半空中,螺旋形的線圈像兩人的手臂環繞擁抱,他們緊貼臉頰,相依相偎充滿甜美的溫情。而在織物文字作品《我畏懼》(I Am Afraid,2009)中,布爾喬亞在織物上寫下文字,象徵著自20世紀40年代晚期以來折磨她的,害怕“被母親遺棄”的恐懼。

《我畏懼》,織物、裱于畫布框上,110.5×182.9cm,2009 路易絲·布爾喬亞信託機構收藏

《我畏懼》,織物、裱于畫布框上,110.5×182.9cm,2009 路易絲·布爾喬亞信託機構收藏

《牢籠(黑暗的日子)》,鋼、布料、大理石、玻璃、橡膠、線、木材,304.8×397.5×299.7cm,2006 伊斯頓基金會收藏

《牢籠(黑暗的日子)》局部

牢籠

“牢籠”系列則更加複雜,是眾多靈感的結合,包括記憶、慾望、五感和建築等。《牢籠(黑暗的日子)》Cell (Black Days)(2006)中,在角落的一個小鐘罩下,布爾喬亞放了一把玩具木椅,展現了一個極度憂鬱的自我懲罰者的形象。除了鐘罩和玩具椅外,布爾喬亞還在《牢籠(黑暗的日子)》的橢圓形籠子裏挂滿了她穿過的衣服,這些衣服懸挂在天花板上,五個線軸固定在中間一個黑色橡膠製成的淚滴狀組件上。作品的副標題讓人回憶起了她那些抑鬱悲傷的日子。在《牢籠XX(肖像)》Cell XX (Portrait)(2000)中,兩個織物製成的頭部,一大一小,彼此相對,仿佛在交流亦或爭吵。這是一個典型的情境肖像。這對人頭,可以代表母親和孩子、男人和女人、有意識和無意識,由不同紋理的白色織物縫合拼湊而成。

《牢籠XX(肖像)》,鋼、布料、木材、玻璃,188×124.5×124.5cm,2000 路易絲·布爾喬亞信託機構收藏

牢籠X(肖像),紅色對布爾喬亞來説意味著內心的恐懼、憤怒

《等待的時間》,布料、幹刻版畫、墨水、檔案染料、塑膠,135.9×101.6cm,2009 致謝豪瑟沃斯

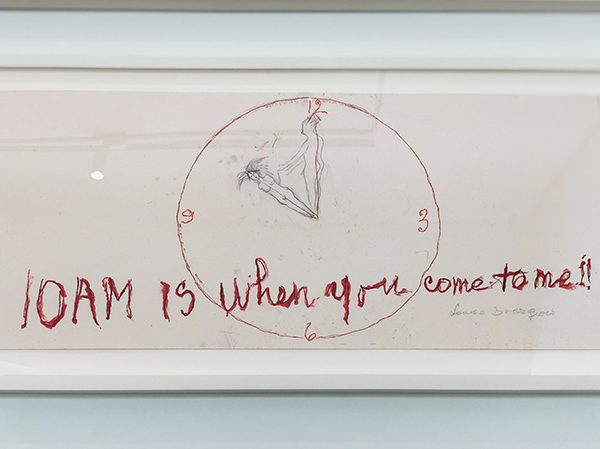

《上午十點是你走向我的時刻》,紙本水彩版畫,37.8×90.8cm,2006 伊斯頓基金會收藏

《上午十點是你走向我的時刻》,紙本水彩版畫,37.8×90.8cm,2006 伊斯頓基金會收藏

時間

路易絲·布爾喬亞的作品還有一個主題,是絲線般扭曲的時間,在紙本作品《上午十點是你走向我的時刻》等作品中,布爾喬亞以特定的時間記錄思緒的變化,她在感知和記憶、閃回和幻想、平凡細節和重要事件之間來回穿梭。時鐘規整的形狀隱喻了過去無休止的回歸,以及對布爾喬亞當下生活不可忽視的影響。在她看來,連接過去和現在的線索有兩個方面,並引出兩個截然相反的願望:繼續依靠于幫助她形成自我認知、一路成長的人,或遺忘痛苦的過去,以便在現在和未來活得更加充實。

蜘蛛

布爾喬亞對蜘蛛的迷戀貫穿了她的整個職業生涯,早在20世紀40年代末,她在一些繪畫和版畫裏就曾刻畫過蜘蛛。在20世紀90年代中期,“蜘蛛”對她有了新的意義:“為什麼是蜘蛛?因為它身上有我鍾愛的氣質。蜘蛛就是我的母親,信不信由你。她非常可靠、思維縝密、冷靜、聰明、整潔,像蜘蛛一樣有用。”

《萊弗勒斯》,水粉畫,6套,59.7×45.7cm,2009 (創作于藝術家去世前一年)路易絲·布爾喬亞信託機構收藏

生命的最後幾年,布爾喬亞仍然在不停地創作 圖片源自網路

在工作中,布爾喬亞對環境的要求極高,只有在非常安靜的環境下,她才能專注下來,從而保證作品得以順利地創作。2000年以後,迫於對人群密集的恐懼和長期以來的社交障礙,布爾喬亞從大眾的視線中消失,並一直在家堅持創作,直到她去世的最後一年。

此刻,在松美術館整潔寧靜的院落裏,布爾喬亞的蜘蛛“媽媽”棲息在古松環抱之間。有觀眾從她身下的步道上穿過、漫步,人們在她身邊聊天、低語,就像在媽媽的懷抱裏一樣。

路易絲·布爾喬亞的藝術,是她終生滿溢的情感。正如策展人所説:布爾喬亞將自己喻為“未被串起的木珠”和“支離破碎如一塊獸皮,被穿破而無望修復”。她渴望得到治愈、得到心理完整的心情與希望找到問題源頭的心情一樣迫切。忘記並記住、治愈和探查傷口的過程,形成了不可分割的對立面,無休止地纏繞在一起,就像一個雙螺旋。在布爾喬亞的藝術中,結與縫始終如一。

(圖、文報道|臺馨遙,部分內容來源自MoMA及北京松美術館)

展覽資訊

展覽海報

“路易絲·布爾喬亞:永恒的絲線”是法裔美籍藝術家路易絲·布爾喬亞在中國舉辦的首個大型展覽。布爾喬亞被公認為20、21世紀最偉大的藝術家之一,她的作品融合了深度的心理學思考和極高的形式創新。

此次展覽展出了其一生中眾多代表作品,包括20世紀40年代晚期的“人物”雕塑系列,20世紀90年代的“牢籠”裝置系列,其生命最後十年的“織物”系列,以及巨大的蜘蛛雕塑——《媽媽》。布爾喬亞壯觀的巨型蜘蛛與松美術館極簡的環境相結合,為觀者呈現出了完全不一樣、獨具“松”特點的震撼效果。

松美術館創始人王中軍先生在展覽開幕式上表示,希望通過舉辦這個展覽,使布爾喬亞女士和她的作品為更多大眾及藝術愛好者所知,讓更多人走近她、了解她,尤其是屬於她的獨特藝術語言。

展覽將於3月24日正式向公眾開放,持續到6月24日。(參觀購票可至松美術館或展覽戰略合作售票平臺摩天輪票務)