展覽現場,遠處為靳尚誼的《毛主席全身像》,1966年

3月21日,作為傳聞已久的泰康美術館的開館前預演,“中國風景——2019泰康收藏精品展”在北京798藝術區A07大樓開幕。從泰康集團千余件收藏品中精選出的55位藝術家的70余件不同媒介的作品,以泰康一直以來的研究線索和學術品質,展現了從1942年至今的中國當代藝術與社會發展之間的複雜關係。

自2009年在國內首次提出體系化收藏以來,泰康收藏在大眾視野共集體展出過三次。2011年,泰康人壽成立15週年時,在中國美術館展出了“圖像·歷史·存在”收藏展;2015年,陳東升捐資建立的武漢大學萬林藝術博物館開館,開館展“聚變:1930年代以來的中國現當代藝術”以編年體的敘述方式,向數萬名在校師生呈現了泰康藝術收藏中70余件(組)作品。不同於前兩次的亮相,泰康收藏以學術問題出發,尋找中國當代藝術與紅色時期藝術之間的聯繫。

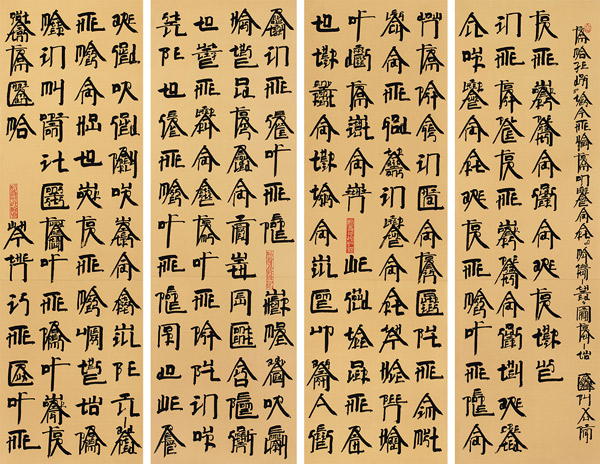

展覽開始處,徐冰《毛主席語錄——在延安文藝座談會上的講話》,2011年

正如泰康保險集團藝術品收藏部負責人、泰康空間藝術總監唐昕所説:“泰康收藏關注20世紀中國美術的發展,試圖追蹤紅色時期與當代的內在關係,這也成了它的特色。在這兩段歷史連續中以藝術形成一種歷史觀,這是泰康收藏所追求的。”這次展覽將1942年至改革開放前,改革開放至今,以及由當下向未來延伸的三種歷史時間並置,共呈現了“起點:新時代的來臨”、“講述與聆聽”、“時代肖像:從國家到個人”、“從神性到日常”、“中國風景”、“傳統與現代之間”、“從形式到態度”、“觀念的拐點”、“造像與造形”九個章節。

展覽現場,蔣兆和《中國人民從此站起來了》,1949年

“並置”

打破時空的既定順序,將紅色時期藝術與當代藝術並置,並尋找二者之間的聯繫,是這次展覽的核心,因此我們在展廳內除了看到多件在20世紀美術史節點意義的珍貴作品,同時看到了大量的“並置”陳列。

例如在展覽開篇處,第一幅作品是徐冰的新英文書法《毛主席語錄——在延安文藝座談會上的講話》,同一個空間內還有蔣兆和高達283cm的水墨人物《中國人民從此站立起來了》與吳作人的油畫《解放南京號外》。這三件作品均屬於展覽的第一個篇章“起點:新時代的來臨”,雖然創作年代相隔甚遠——徐冰的作品創作于2011年,蔣兆和與吳作人的作品均創作于1949年,但三幅作品都記錄了一個新時代的開始。尤其是1942年毛主席在延安文藝座談會上的講話,首次明確了中國文藝的道路問題——即藝術為人民大眾服務。作為在社會主義現實主義文藝創作環境中成長並後來在國際語境大放光彩的藝術家,徐冰對這一理唸有獨特的認識,因而這件作品本身就帶有紅色時期的藝術與當代藝術兩種屬性,同時也展現著兩種藝術之間的複雜聯繫。

展覽現場,沈堯伊《革命理想高於天》(1976年)與劉野《朝陽》(1999年)

“追問”

並置並非結果,追問才是目的。策展人唐昕説:“我們如何面對歷史,如何通過研究,努力解讀幾段歷史之間的聯繫,儘量去接近它的客觀性,這是我希望這個展覽能夠提示的問題。”

在展覽第二個篇章“講述與聆聽”中,沈堯伊作于1976年的油畫《革命理想高於天》與劉野的《朝陽》。前者表現了長征過草地期間,紅軍戰士在篝火旁圍坐在領袖身邊,聆聽革命領袖描繪光明未來的場景,雖然每天面對的自然條件極為惡劣,但大家對革命道路充滿信心,這也正是題目“革命理想高於天”的含義。自幼成長于北京部隊大院的60後藝術家劉野,則儘量在自己的作品中呈現出一種輕鬆的狀態。雖然同樣是軍旅題材,但表達的情感與觀念完全不同,而二者之間的聯繫耐人尋味。

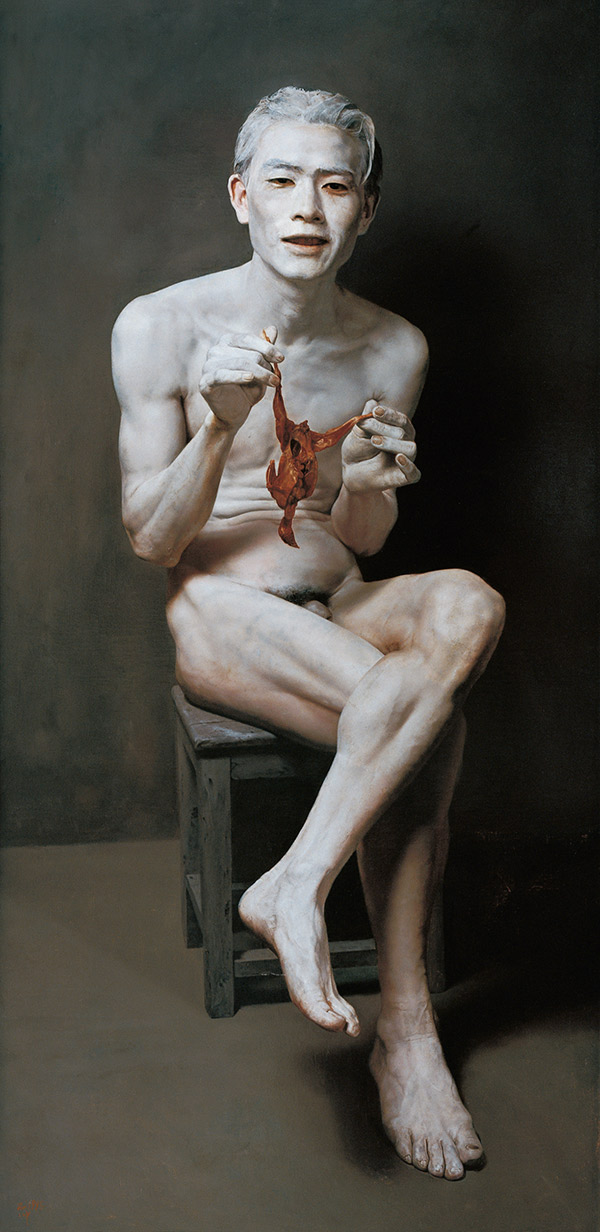

張培力《X?系列》1987年

第八個章節“觀念的拐點”呈現了張培力、石衝、陳紹雄三位藝術家的作品。除了陳紹雄的《耗電72.5小時》為裝置作品之外,張培力的《X?系列》和石衝的《欣慰中的年輕人》均為油畫作品。但在策展人唐昕看來,“他們的目的並非在畫手套和人物,其實思考的都是關於新媒介的問題。”張培力在1988年創作了中國第一件錄影創作,但一直到90年代中期才最終決定放棄繪畫。在描述橡膠手套的20多幅作品中,表達了他對物體本身“無意義”性的興趣。石衝則從這件作品開始了“先行為,再繪畫”的創作階段,他先通過模特的行為藝術展現出自己的觀念,然後拍成照片,再以超強的古典繪畫手法表現出來,體現出了矛盾與衝突。

石衝的《欣慰中的年輕人》1995年

在展覽的55位藝術家中,其作品創作年代在1942年至1978年之前的僅有不到10位,但這並不妨礙整體地觀看近80年以來的藝術。“1942年以來看當代,就是在一段歷史時空中看待藝術,在不同代際的閉阿嬌中認識藝術,或近或遠的立體地反覆觀看。”在唐昕看來,不同代際的歷史機遇不同,面臨的主要矛盾也不同:紅色革命文藝時期,毛主席《在延安文藝座談會上的講話》是所有文藝創作的共同綱領,80年代的藝術家們面臨著變革的時代,求新求變是共性,他們每個人有著不同的反應,今天的年輕一代則面對全球化問題和新技術的問題。墜入資訊的汪洋大海,如何在無限時空中不迷失,找到自我的文化定位、身份定位,時代提出了新的問題。

展覽現場展示文獻

值得一提的是,展覽配合作品展出了不同年代出版物,《人民日報》、《美術》、《新美術》、《中國美術報》、美國《時代》週刊……其內容從毛澤東在延安文藝座談會上的講話,到勞生柏在中國美術館個展等,它們集中在一起,構成了近80年以來,在出版物與媒體中的“中國風景”。

出席開幕式的嘉賓

泰康保險集團創始人、董事長兼首席執行官陳東升開幕式上致辭

“中國風景”來源於泰康收藏十餘年的積累,源自泰康空間以“追溯和激勵”為理念不斷深入的長期實踐。泰康保險集團創始人、董事長兼首席執行官陳東升在開幕式上以J.P.摩根、小洛克菲勒、羅伯特·雷曼三位企業家先後支援大都會博物館為例,講述了藝術與商業之間的關係。他説:“泰康也正在籌建自己的美術館,我們的理想是成為中國的MoMA。這次的收藏展,既是把珍藏的藝術品分享給全社會品鑒欣賞,也是對泰康空間團隊的一次檢閱,為泰康美術館的落地做一次預熱。”

據悉,展覽將持續至5月5日。(本文部分圖片由泰康收藏提供)

展覽現場

展覽現場,陳逸飛《黃河頌》1972年

展覽現場,隋建國《結構系列(雲石)》,1993年

展覽現場,高偉剛《迷信》,2012年

艾中信,《滑冰》, 布面油畫, 71.5×88cm,1946

吳作人,《解放南京號外》, 布面油畫, 89×116cm,1949

吳作人,《戰地黃花分外香》, 布面油畫,118×175.5cm,1977

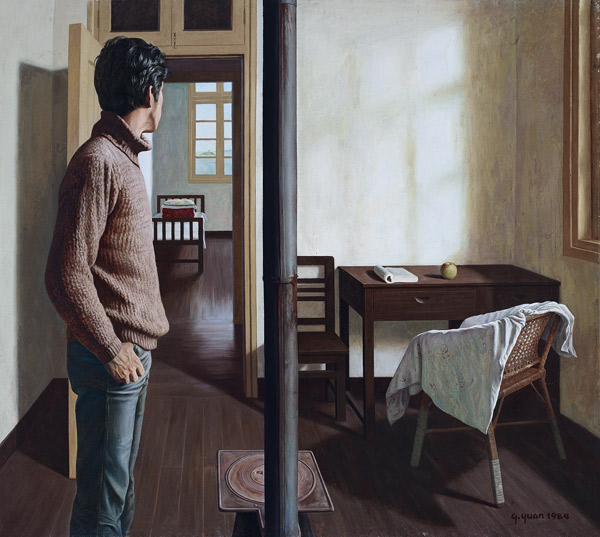

袁慶一,《春天來了》,布面油畫,170×189cm,1984

吳冠中, 北國風光, 布面油畫, 68×179.5cm ,1979

王廣義, 凝固的北方極地25號, 布面油畫, 65×90cm, 1985

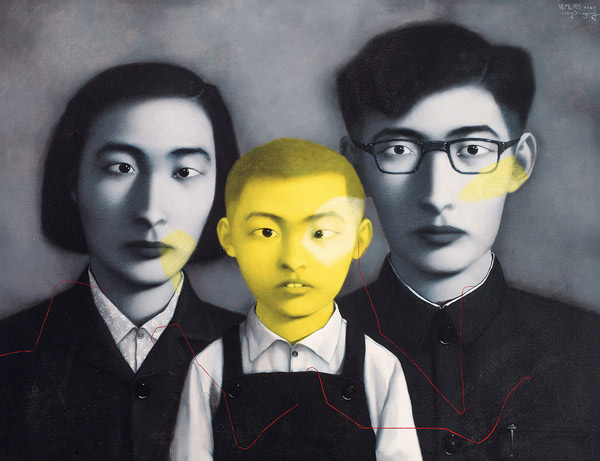

張曉剛, 血緣——大家庭:全家福, 布面油畫, 100×130cm,1995

徐冰, 毛主席語錄——在延安文藝座談會上的講話, 紙本水墨(四聯),227.5×70cm×4,2001

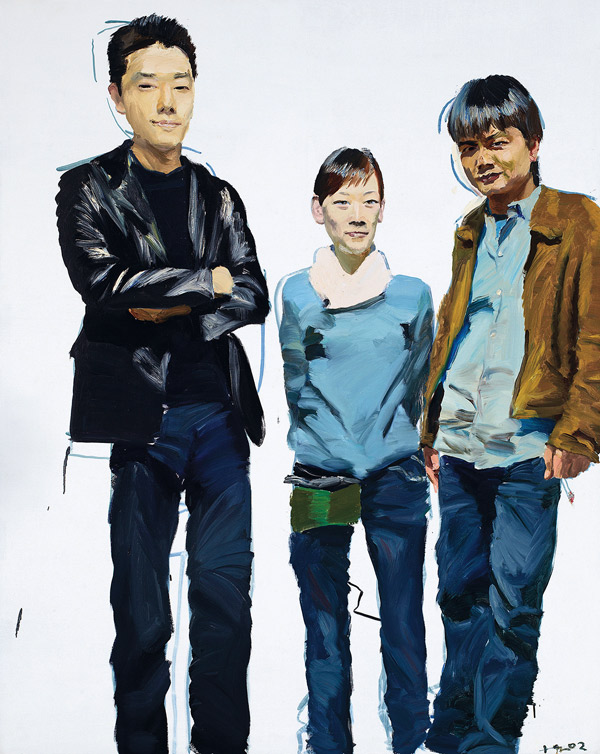

劉小東, 小豪,佩怡,小姚, 布面油畫,162×130cm,2002

尚揚, 董其昌計劃-7,布面油畫(兩聯),128×416cm,2007

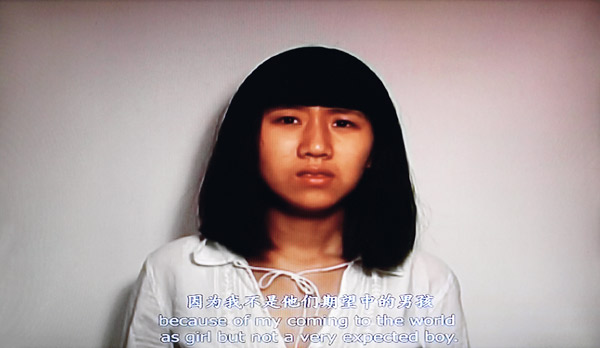

馬秋莎,從平淵裏4號到天橋北裏4號,單頻錄影,7‘54“,2007

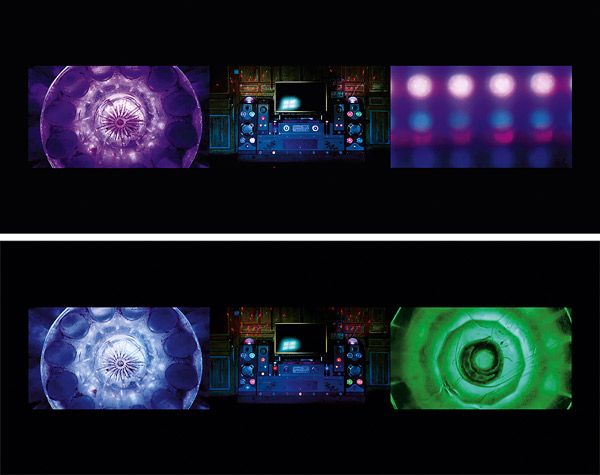

劉窗, 比特幣挖礦與少數民族田野錄音, 三屏錄影裝置, 40分5秒 ,2018