上海博物館“丹青寶筏——董其昌書畫藝術大展”自2018年12月7日開展以來,前來觀展的觀眾絡繹不絕。在1月23日展程近半之際,展覽迎來了一次較大規模的展品更換,趙佶《雪江歸棹圖卷》、米友仁《瀟湘圖卷》、王蒙《青卞隱居圖軸》等接力上線。

展廳入口

“丹青寶筏——董其昌書畫藝術大展”共展出董其昌及相關作品共計154件(組),以上海博物館館藏為主,同時向故宮博物院、美國大都會藝術博物館、日本東京國立博物館等海內外15家重要收藏機構商借藏品。展覽由“以古為師——董其昌和他的時代”、“宇宙在手——董其昌的藝術成就與超越”及“一代宗師——董其昌的藝術影響和作品辨偽”三個部分組成,旨在較好地呈現藝術性、經典性與學術性的統一。

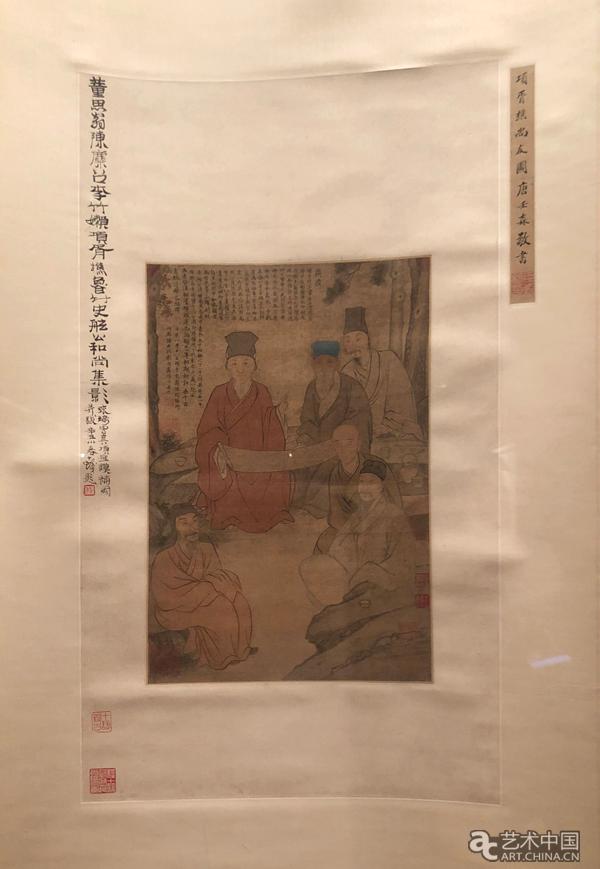

[明] 曾鯨、項聖謨,《董其昌小像圖頁》(局部)

董其昌(1555-1636),字玄宰,號香光、思白、思翁,原上海縣人,後徙居華亭。萬曆十七年進士,授翰林院編修,官至南京禮部尚書,卒後謚“文敏”。《明史》評價他:“性和易,通禪理,蕭閒吐納,終日無俗語。”他提出與倡導的“南北宗論”,將山水畫進行了南北分宗——北宗始於唐代李思訓的著色山水,南宗則將王維尊為鼻祖。“南北宗論”的提出對後世影響極深,清初四高僧、四王吳惲、金陵畫派、新安畫派等,乃至晚清、近代三百餘年的畫壇,大都在其理論輻射下而成就,形成了一個群體性的文人畫創作高潮。

“以古為師——董其昌和他的時代”

這部分主要包括董其昌的古書畫鑒藏,以及對他具有深遠影響的前輩墨跡。董其昌的古書畫鑒藏主要包括他與他師友曾經鑒藏並對其畫學理論、創作探索産生影響的晉唐宋元等大家名跡,如王羲之《行穰帖》卷、懷素《苦筍帖》卷、董源《夏景山口待渡圖》卷、(傳)惠崇《江南春圖》卷(原名《溪山春曉圖》)、黃公望《富春山居圖》卷(《剩山圖》)、倪瓚《六君子圖》軸等。對董其昌産生深遠影響的前輩主要涉及詹景鳳、莫是龍、項元汴、莫如忠、韓世能、顧正誼、宋旭、馮夢禎、許國、李贄、釋憨山德清等。

[清]張琦項聖謨,《尚友圖軸》,1652年

畫中共四排,三排左為董其昌,其餘五人分別是陳繼儒(三排右)、李日華(一排右)、魯得之(一排左)、釋智舷(二排)和項聖謨(後排)。

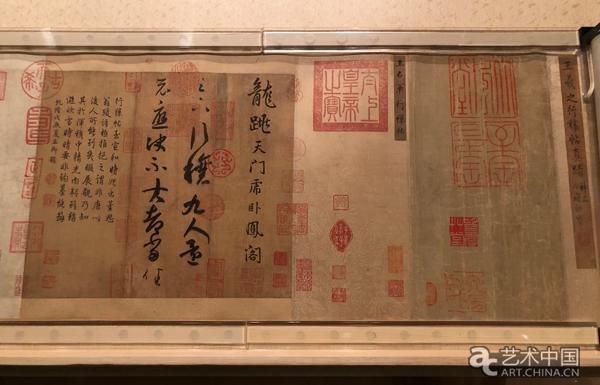

[東晉]王羲之 《行囊帖卷》

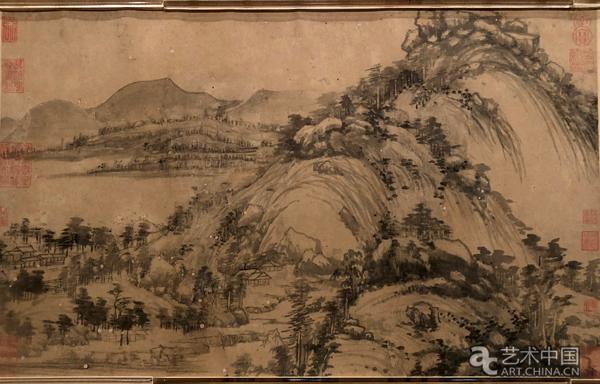

[元]黃公望《富春山居圖剩山圖卷》

董其昌在1596年收藏此卷,圖中的筆墨圖式對他的藝術創作有很深的影響。

“宇宙在手——董其昌的藝術成就與超越”

這部分以董氏創作時間為序,大致分為早、中、盛、晚四個時期:即汲取傳統期(50歲前)、兼融並蓄風格形成期(51-62歲)、成熟期(63-72歲)、人書俱老天真爛漫期(73-82歲)。展品包括傳世所見其最早畫作(《山居圖》;扇頁;35歲)至絕筆(《細瑣宋法山水圖》卷;82歲)跨度長達48年間的創作,旨在較全面地展示董其昌的藝術成就,還原其艱辛的藝術探索歷程。

[明] 董其昌 《燕吳八景圖冊》

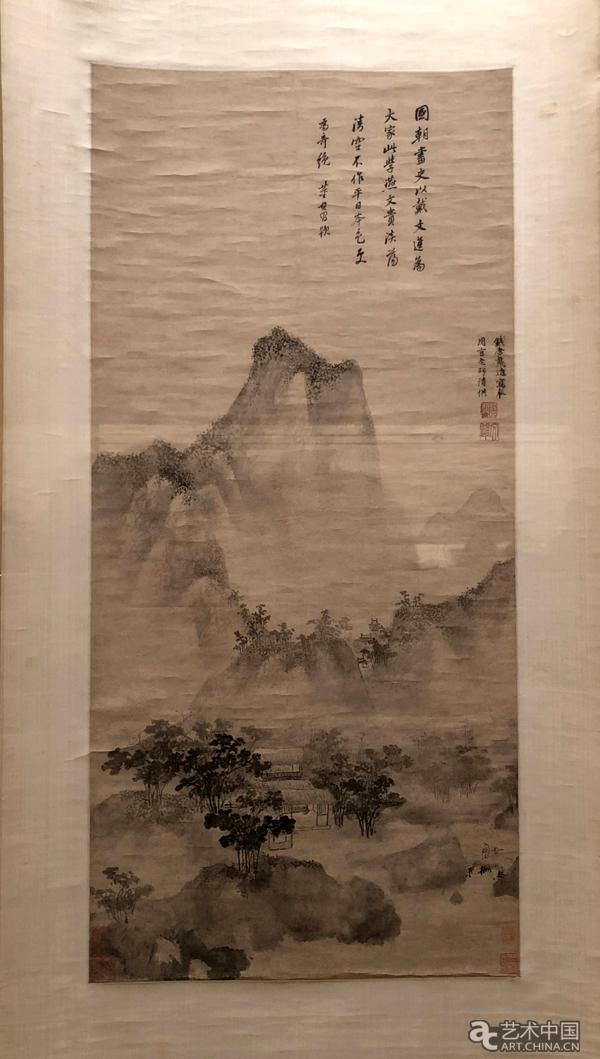

“一代宗師——董其昌的藝術影響和作品辨偽”

由於董其昌的特殊地位,明末清初的畫壇大都離不開對其畫學思想的繼承,但也因此形成了董其昌贗品空前氾濫的現象,世稱“爛董”。這部分不僅包括受董其昌影響的主要畫派、畫家的作品,且關注與董氏書畫代筆、作偽相關的藝術家;同時,不回避對某些傳世名品真偽公案的呈現,為深入的學術研究提供一個開放的討論平臺。

此外,展廳內還設有“數字人文”板塊,這個系統以董其昌藏品的圖像數據與研究資料為基礎,為觀眾展現了董其昌的年表、行旅、交遊、創作等,是展覽呈現的新模式。

數字人文

展覽將持續至3月10日。

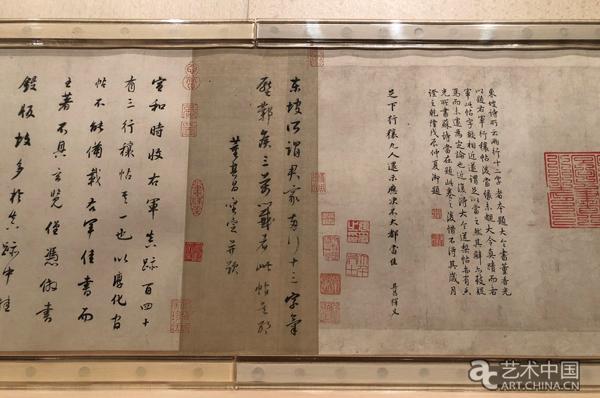

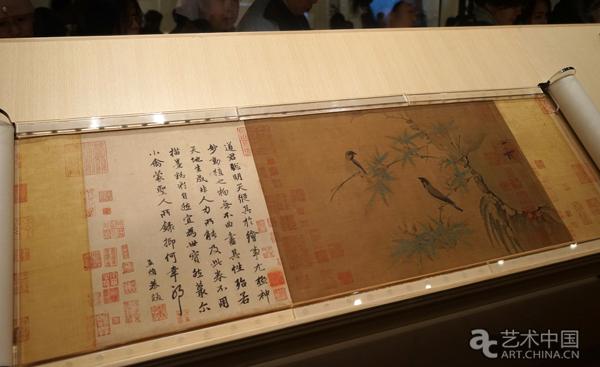

[北宋]趙佶 《竹禽圖卷》

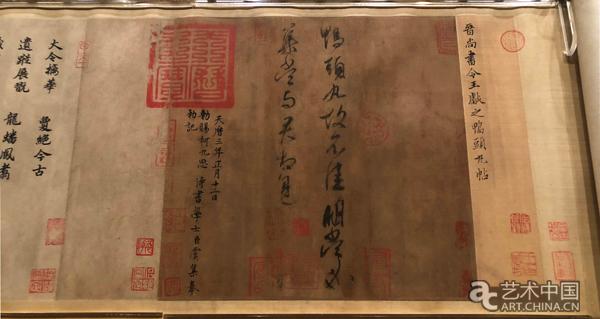

[東晉]王獻之 《鴨頭丸帖卷》

董其昌與其友人王肯堂題跋

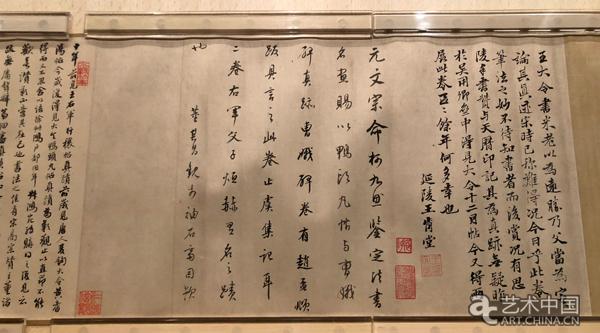

[明]仇英 《朱君買驢圖卷》

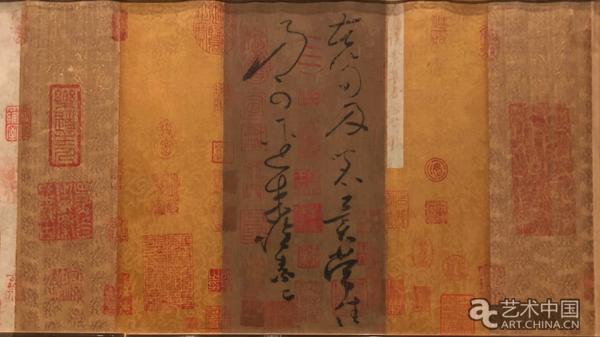

[唐]懷素《苦筍帖卷》

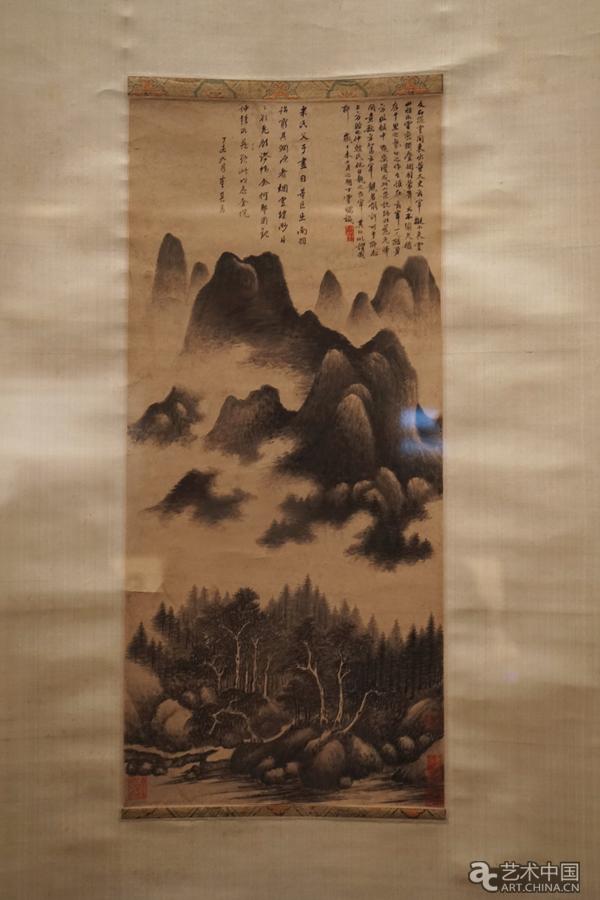

[明] 丁雲鵬 《雲山圖軸》

[明]戴進 《倣燕文貴山水圖軸》

展覽現場

展覽現場