2018年11月3日至12月16日,位於上海外灘的滬申畫廊榮幸迎來藝術家鄭路的個展“局現”。本次展覽是鄭路自2013年的個展“以水濟水”以來第二次毗鄰外灘于滬申畫廊展出,而“局現”中將要呈現的是他完全不同於此前風格的全新作品。這位才華橫溢的藝術家此前的作品令人難忘而極具美感——將不銹鋼切割為漢字再焊接而成的鏤空雕塑,富有視覺表現力,攜帶著文人象徵,洋溢著詩性。而2016年在龍美術館的展覽“耳且”中,藝術家則開始顯露出轉變之勢,作品開始脫離文學和歷史的語境,其中聲音裝置《耳且》瞄準了單純的物理現象:阻力,將表達簡化到了物和維度的形式探索中,某種程度上,“耳且”預示了展覽“局現”。

在“局現”中,鄭路的創作徹底回歸到了對本質的溯求,即對雕塑乃至一切藝術皆賴以存在的物的世界的思考和質疑中。用藝術家的語言,或者本體論(Ontology)的角度來闡釋的話,那就是對“實在”(Reality)的探索。“局現”的作品摒棄哲學和詩歌,旨在用新的觀察方式去回答什麼是實在,什麼是實體(Substance)?究竟什麼構成了我們的存在?作為發問者,藝術家並非先驅,千年來世世代代的學者意圖借助哲學、科學的思辨和探索,發問並試圖予以解答,而歷史的結果總是在對前人的推翻和顛覆中反覆,這一過程無疑讓人意識到了其人自身的渺小,其感知之愚鈍、其尺度之粗糙、其生命之短暫,而在科學高度發達的今天,則更有其人在受限的維度中所遭受的種種局限之揭露,展覽“局現”即得名與此諧音“局限”,而其初衷其實亦延續著這一歷史的傳統,予以實在以回答——“洞見實在”。

本次展覽的名稱“局現”亦指“局部現象”,一方面它昭示著為了回答實存的問題,為了“洞見實在”,藝術家將要窺探局部,打開尺度並展開維度;另一方面“局部現象”亦暗示著我們所感知的週遭“物”的世界之表像性,而針對此現狀,我們只有通過改變自己所身處的觀察者的位置,維度,方才能夠以一種深入表像,打破局限的方式理解世界。這對於藝術家而言從來都不是新的嘗試,羅丹曾概括道:“只有體積,沒有線條”,那是牛頓式的闡述,而“局現”則包含了各個方面的廣延,結合一種全新的,非古典預設和諧架構的,現代性的,量子力學的世界觀,構建著一種全新的方法論,如藝術家所説的:

“對維度的探索我相信是和事物本性的深處有關聯的,是落實我對實在洞見的語言。”-鄭路

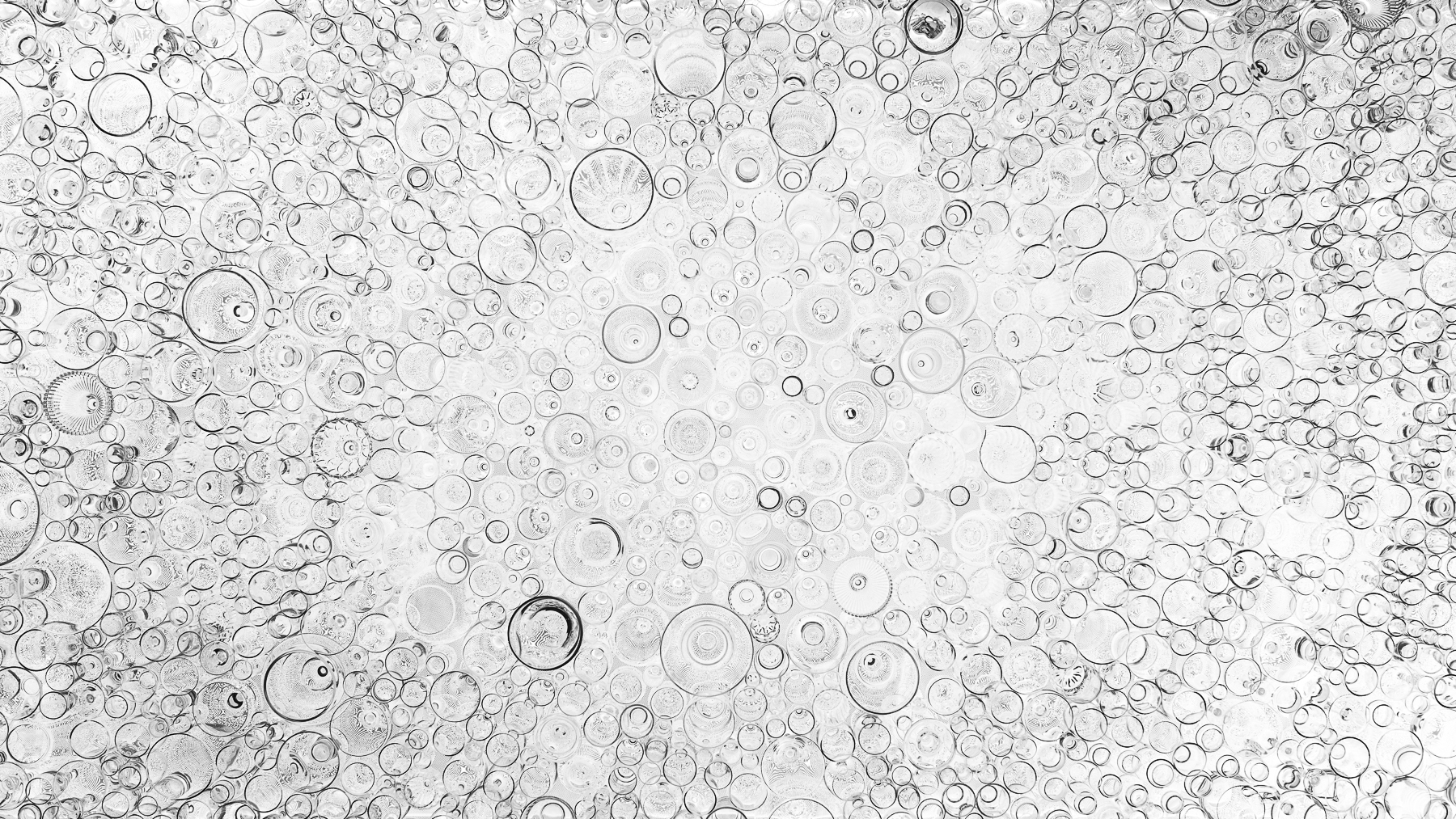

在“局現”的方法論中,《無相》是最早被創作出的作品,標示著藝術家對尺度的探索。《無相》有著鮮艷亮麗的視覺特徵,作品以凸透鏡為媒介,或展示微觀層面內臟解剖的圖像,或展示宏觀層面的宇宙之樣貌,他們在透鏡的作用下被放大、扭曲為單純而具有美學特徵的紋理和光影,在這一過程中他們的原本屬性被解構,隨著尺度的放大而如同泡沫般失去了原本的意義。作品體現了尺度(Scale)變化對感官認知的解構,這無疑是震撼的——如同歷史中人類從顯微鏡和天文望遠鏡的發明過度到愛因斯坦提出廣義相對論的變遷一般,鄭路的顛覆也從尺度的轉換中開始。《無相》是單純,直接,漂亮而有説服力的嘗試。

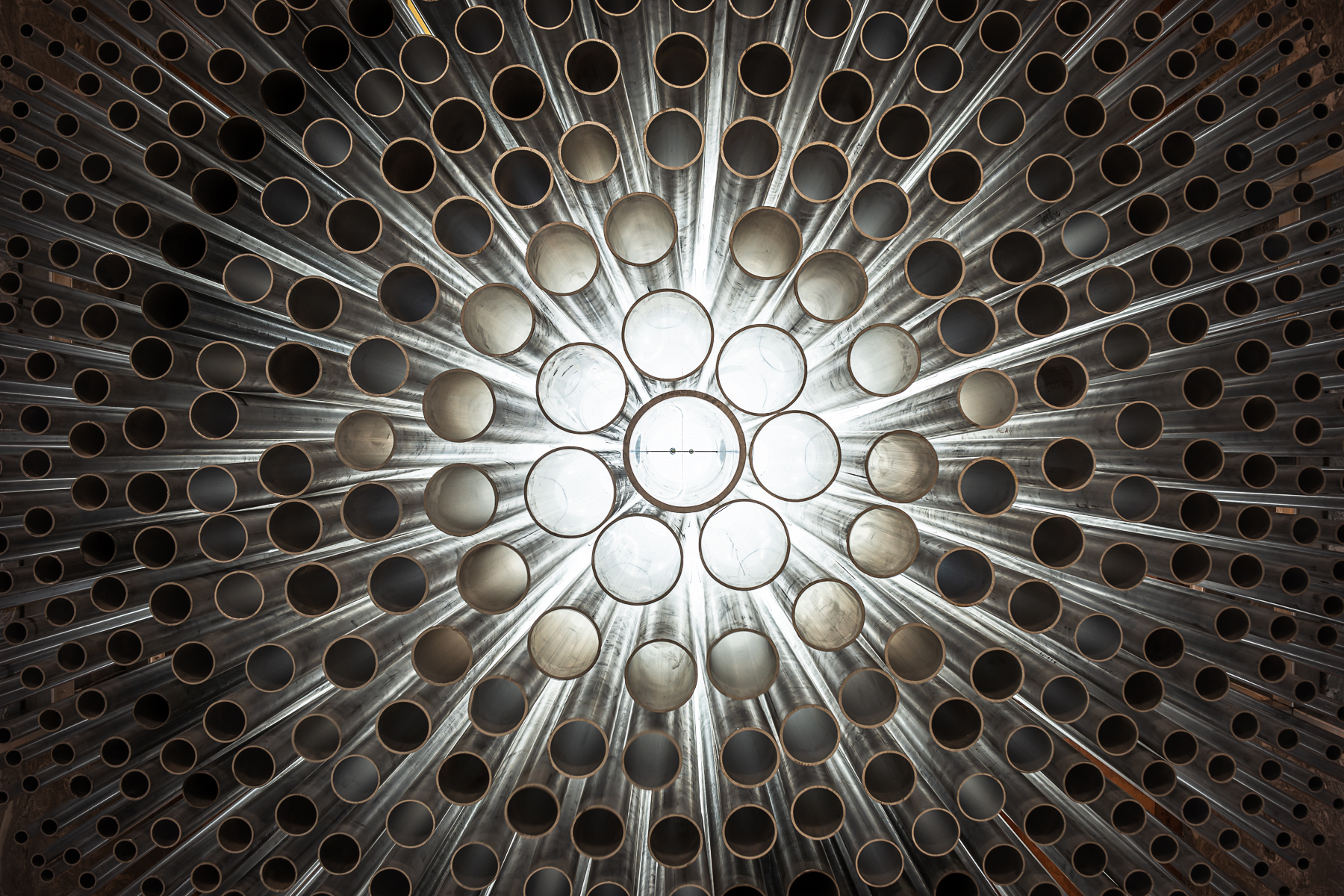

《下自成蹊》和《管中窺物》則來自於更具現代特徵,量子力學式的思考方式,是旨在改變觀測者位置,轉化維度並對世界予以重估的嘗試:兩件作品使用玻璃酒杯和管道這兩樣常見的物品構建為體積,以一定高度懸空的方式呈現,從而讓觀者不得不以仰視的方式觀察這兩個物體。在觀看中,三維空間的體積感因為淩駕人之上的高度而被取消了,于觀者而言變成了一種二維體驗——玻璃杯變成了抽象平面中若干圓形的疊加和重復,而管道則因為其中空的屬性使得光線仍可從平面的空洞縫隙中穿過,這些光線順著引力的方向在空間中茍延殘喘——杯子不再是杯子,管道不再是管道,常見的物體因為維度的轉化,觀察者的改變而被解構,變為了與先前毫無聯繫的他者,這就如同量子力學的觀察者效應(Observer Effect) 中,觀察者所帶來的必然性的缺失:電子在被觀察時才被觀察,藝術家曾道:“物的屬性只有在發生關聯時才出現。”

《1:2454》在類似的原則下呈現了一個轉換了維度的黃浦江,鄭路以靠江一側的窗戶為基點,將黃浦江以該基點為中心,取其平面輪廓線進行收縮,再將黃浦江的曲線上下延展為面——平面概念的河流被縱向延伸達到了3.5米,在空間中的物理存在變成了一面曲折的、撲面而來的墻;如同塞尚在《聖維克多山》中通過雙透視點的引入而大大壓縮了觀者與維克多山之間的距離一般,《1:2454》通過簡單直接的數學原則和空間規律的顛覆完成了對觀者和外部世界間的巧妙隱喻。而展覽的另一件作品《通州新城》則是相反,將具有三維屬性的城市壓縮為了點線面所構成的二維之城。

《一根柱子》和《馬飛之家》是本次展覽最具雕塑性的作品,他們都共有“切割”這一屬性,《一根柱子》呈現了沿縱面被分割的一根柱子,它的內部構成——一個個磚塊赫然陳列于觀者眼前,而《馬飛之家》同樣,作品中各種人類用品被切割組成一個扁圓柱形體積,電視機、發動機、風扇等等一切被切分,物的屬性被分離,也許他們毫無疑問是可以被切割的,因為他們不是原子,不是構成世界的基礎,但不論對作品的理解如何,藝術家在此勢必讓觀者不得不去思考“切割”這一動作存不存在極限,而最終去思考構成世界的基本實質:即,什麼是實體(Substance)?後者牢固地關聯著“實在”。在這樣一種作品和觀者思考的互動裏,《一根柱子》的壘壘紅磚好比一則關於萊布尼茨“單子”的比喻,後者假設:“世界萬物由單子構成,作為實體的單子具有不可分割性、封閉性、統有性和道德性。”,而《馬飛之家》中緊湊的圓形輪廓所形成的限定則似乎比喻著量子力學中的離散性(Discrete)——“任何物理系統中的相關資訊是有限的,由普朗克常數決定。”

“局現”始自尺度,而後展開的一系列對維度、空間,實體的探索,並沒有最終給予其最深層次範疇“實在”(Existence& Reality)以一個確定的描述和回答, 而是就像鄭路所説的那樣,“落實對實在的洞見”,藝術家巧妙的切換、革新藝術語言中觀察、思考方式的“洞見”。這樣一種洞見亦可視為一次回歸或重置,在“局限”裏,藝術家重新審視覺察週遭的世界,把握形成藝術的質料,這一切仿佛將時鐘撥回到了藝術誕生之始,人的思維與質料開始結合的那一刻,即亞裏士多德所説的“形式”誕生的那一刻;而這場重置之後,結合時代科學的理念的重置是否意味著前所未有的藝術語言將要誕生?是否會為藝術展開全新維度?我們可以在鄭路的作品中尋求答案。