研討會現場

9月8日,“再造山河———20世紀50、60年代‘新國畫運動’”研究展在中央美術學院美術館四層展廳與公眾見面。作為聚焦上世紀50、60年代中國畫創作面貌的專題研究性展覽,策展人王春辰從美術館館藏中遴選了部分精品名作,並選錄了部分有關中國畫變革的討論性文字,以梳理和揭示這一特殊歷史時期下中國畫的革新之路。9月17日下午,一場別開生面的研討會在展廳內舉行。研討會不設觀眾席,不對外開放,僅面向少量媒體,這在央美美術館的歷史上是第一次,用策展人王春辰的話來説,“這樣能使研討會的交流更加輕鬆、自由和真實”。

展覽現場

從展覽的架構來看,本次研究展共分三大板塊。第一板塊“中國畫轉型的討論”以文獻的形式向觀眾橫向呈現了各家觀點——以西方之長改造的融合主義、堅守文化特性的傳統主義和反映生活的現實主義,呈現了20世紀五六十年代中國不同地域的前輩藝術家們對中國畫變革所持的基本觀點,勾勒了“新國畫運動”的基本面貌。

本次展覽的另外一個亮點是對五六十年代中國畫變革過程中“寫生”狀態的提煉和歸納。在建構山水畫創作規範的過程中,50年代的山水畫走向“寫生”狀態,“寫生”成為山水畫創新的基本途徑與方法。與此同時,中國山水畫壇在當時形成四個重要的地域群體,分別是“京津地區”“江蘇地區”“西北地區”“嶺南地區”。展覽第二板塊“寫生圖新”展出了不同地域代表藝術家的山水寫生作品,由此呈現了不同地域各具特色的寫生實踐活動。

隨著新國畫的崛起,山水畫逐漸突破了古典山水以“逸”為最高精神旨趣的價值標準,轉化為有感於萬象新宇的謳歌式時代豪情,形成了鮮明的時代意境。第三板塊“山河新貌”呈現山水畫的語言圖式風格的改變,以及以“革命聖地”“城鄉新貌”“人文景觀”為表現題材的多种經典圖式。

展覽現場

參與此次“閉門”研討會的學者、評論家均對中國美術史及二十世紀中國美術史有深入研究。在策展人王春辰看來,儘管央美美術館此前策劃過相關係列的藏品展,但此次展覽從主題性的角度入手,對五六十年代的中國畫創作及變革進行專題研究和梳理,希望引發學界對這一節點性歷史階段美術史及作品的重視、研究和重新思考,以反哺中國畫的當下創作。

《紅岩》,錢松喦,74×48.5cm,水墨設色,中央美術學院美術館

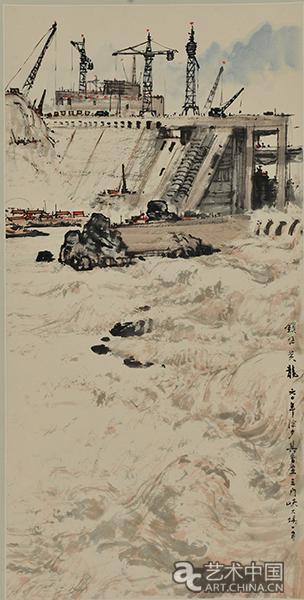

《鎖住黃龍》,宗其香,1960年137×70cm,水墨設色,中央美術學院美術館

20世紀是一個大需求的藝術性表達的時代

從作品的角度來看, 北京畫院副院長、美術館館長吳洪亮認為,“對於這批作品,關鍵是要放在一個新的語境和歷史階段裏面去理解。展覽中關於中國畫轉型討論劃分的幾個側面使展覽有了文獻的支撐,將當年名家所寫所説的關鍵語句與他們的作品放在一起看也很有意思。比如像龐薰琹是留法的畫家,回國後畫了一些中國畫,後來又做設計,他回來談的是‘我們不妨儘量接受外來的東西’,‘不妨’這個詞很有意思;再比如‘讓他們在我們的神經上起一種融合的作用,再濾過我們的個性來著作……’這是特別穩定或者説一個成熟的藝術家創作時吸收營養狀態的一個很平和的表述;另外,談到我們印象中偏傳統的人,有一些詞很有意思,比如“應戒事項”,會令我們聯想起當年説‘筆墨等於零’的問題,從這些文字表述中再去看現實國畫,背景就清楚了,這個展覽提供了一個很有意思的學術背景。因為整個20世紀就是一個大需求的藝術性表達,從一個小我的邏輯進入一個大我系統的表達,能在大我系統裏保留一份藝術家自己的個性,就不容易了。”

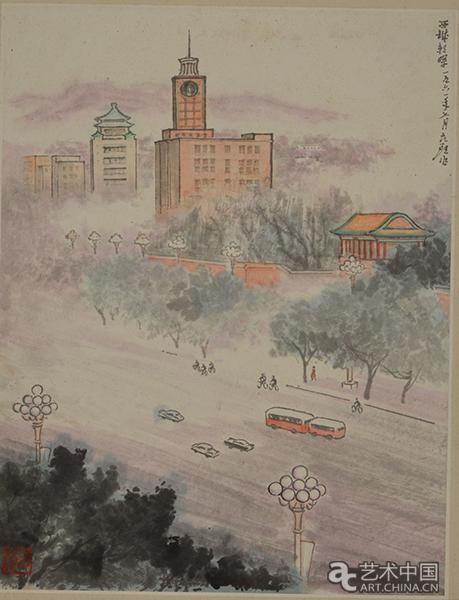

《北京風景之西城朝暉》,邵聲朗,1961年,45×34cm,水墨設色,中央美術學院美術館

《高粱紅了》,李行簡,1963年,48×47.5cm,水墨設色,中央美術學院美術館

“再造”重構了一種新的美學樣式和結果

中國藝術研究院美術研究所研究員、評論家杭春曉認為,建國後的“新國畫運動”和中國畫的改造是一個值得深究的課題,但是要重新回溯20世紀五六十年代中國畫的革新時,首先要理清一個前提,那就是當我們用筆墨來談論建國後這批作品的時候,我們用的是何種標準?是建國後新傳統的筆墨?還是董其昌的筆墨?還是四王的筆墨?還是更早的文人筆墨?這都是完全不一樣的。“如果説建國以後‘新國畫運動’用寫生、再現表現國畫樣式,那麼‘再造’實際是重構了一種新的美學樣式和結果,而且這種美學樣式和結果在不同畫家的處理上有很多區別,這種區別性不能用簡單的‘再現性’去解釋和理解50年代的新國畫。五六十年代中國畫的審美特徵是什麼?這其中政治美學、視覺美學以及文化美學、經典傳統美學相互的比重、參比性是什麼?這可能是20世紀中國美術史裏面一些繞不開的命題。”

《風景》,傅抱石,1962年,39×51cm,水墨設色,中央美術學院美術館

《嘉陵江畔》,宋文治,1960年,28×34cm,水墨設色,中央美術學院美術館

《江上曙光》,錢松喦,1960年,38×27cm,水墨設色,中央美術學院美術館

美術史敘事、畫學思想和創作本身的關係在展覽中得以凸顯

中央美術學院中國畫學院中國畫理論研究部主任于洋認為,本次展覽通過呈現美術館部分館藏作品與相關文獻的方式從一個側面切入了對20世紀五六十年代中國畫變革的研究。“建國後,由於社會環境的變遷導致中國畫的時代使命發生了變化。當展覽中的作品與文獻並置在一起,我們會發現,藝術家的所畫與所説並非完全一致。這個問題的背後實際上是美術史敘事和作品關係的問題,美術史敘事是一回事,作品是一回事。一方面,所謂的畫學思想和創作本身的關係在展覽中得以凸顯,比如傅抱石,我覺得傅抱石是非常純正、特別藝術家式的藝術家,但是他在時代面前又有時代的部分,我們知道他寫過文章,同時看到他又是非常藝術家性情的人,這些在他和他同時代的藝術家身上構成一種複雜性,也使得我們在評價作品時要具體而論。另一方面是方法論對應的問題,包括展覽實際上就是一整套的方法論,這個展覽把‘再造山河’的語境做了還原,當然更重要的是對於美院這些藏品有一個專題性的展示,別看美院這麼多作品,對於建國後中國畫創作或是新山水畫的展覽並沒有,這算是第一次,雖然是小型展覽,但是它的意義就在這兒,這是這個展覽非常特別的地方。”

《劉主席故居》,張晉,1960年,31×41.5cm,水墨設色,中央美術學院美術館

《毛主席故居》,宋文治,1960年,28×40cm,水墨設色,中央美術學院美術館

《延安頌》,白東天, 1965年,90×392cm,水墨設色,中央美術學院美術館

剝離藝術的審美價值,從藝術史和歷史的價值視角去討論

《美術》雜誌副主編,青年批評家盛葳認為,要評價上世紀五六十年代中國畫的創作,應該剝離藝術的審美價值,從藝術史和歷史的價值視角去討論這樣一批藝術作品。“我希望從全球史的視角切入到中國這一段歷史當中去,因為我們很容易把建國後的中國繪畫——新國畫當成一個孤立於社會主義陣營或者是孤立於整個世界的個案去看待,實際上它和整個社會主義陣營的政治、社會、文化的關係極其密切。對於寫生的問題,我是從前衛藝術的角度來看待的。因為寫生很重要的一點是社會介入性。社會的介入性不是中國傳統藝術有的,這是社會主義藝術一個很大的特徵,來源於達達,來源於20世紀十幾、二十年代的前衛藝術。寫生被中國藝術家廣泛實踐之後,便轉變為一種純粹的藝術創作方法。”新國畫具體改造方法是從艾青在1953年《文藝報》發表的《談中國畫》一文中出現,即明確了辦法是“寫生”——於是有了本次展覽中各地藝術家外出寫生山河的作品。從此,新國畫的寫生和大約在同時期確立的文藝準則“社會主義現實主義”結合在了一起。

《山水風景之峨嵋欲雨》,趙樹松,1963年,65×48cm,水墨設色,中央美術學院美術館

《蜀江圖》,丁士青,128×22cm,水墨設色,中央美術學院美術館

《清晨》,周思聰,1963年,80×119cm,水墨設色,中央美術學院美術館

向中國畫傳統訴諸力量

評論家葛玉君在研討中講述了中國山水畫在建國後的基本狀況和地位。他認為,此次展覽的重要性不在於作品的展示,而在於問題的提出。“對中國畫的改造,實際與當時整個社會的思想改造、知識分子改造是在一個框架體系下的,是對整個繪畫領域的改造。我讀了很多對當時新國畫這個概念深入研究的文章,我覺得有兩點是很重要的:第一,中國畫是為工農兵服務、為社會主義服務,以人物畫為主的藝術形式。對於山水畫的改造最主要的成果則是1956年之後的一批藝術家們。50年代初期,一些老先生對於中國畫的概念和水彩畫的概念也沒有明確的分立。艾青在 《談新國畫》中曾説中國畫創作一要內容新、二要形式新,內容新不難理解,形式新就是要走出去、要寫生,建國後藝術家真正走出去寫生的山水畫創作從1953年開始逐步到李可染、傅抱石等一批老先生,此後大規模的寫生才開始;第二,這一時期的中國畫創作,在審美意義上如何提升?就是向中國畫傳統訴諸力量,所以才看到50年代這批,1956年之後興起的‘新中國山水’作品。”也正是因為這批作品在特殊歷史階段的特殊審美和藝術價值,才令它們在今天看來仍然具有打動心靈的力量。

策展人王春辰最終總結道,本次展覽作為美術館對20世紀50、60年代中國畫變革之路的專題性展覽,雖然體量較小,但從美術館館藏展覽推廣的角度,希望引起國內更多人對這一問題的關注。本次展覽涉及的不僅是國畫的問題,還與這一階段前後中國畫創作與走向的歷史脈絡有關,希望能引發學界的研究和關注。未來,美術館也將持續深入挖掘與這一歷史階段相應的藏品,擴充和完善展覽規模,形成理論成果。據悉,本次展覽將持續至10月7日。