“平行——盧俊舟個展”展覽現場

2018年8月18日下午,“平行——盧俊舟個展”在蘇州博物館拉開帷幕。蘇州市人大常委會主任陳振一,江蘇省旅遊局副局長金聖賢,蘇州市人民政府副市長徐美健,無錫市人民政府副市長劉霞,蘇州博物館藝術顧問、藝術家劉丹,江蘇省書畫院院長薛亮,中國藝術研究院中國書法院院長管峻,中國藝術研究院研究員劉雲泉,中國藝術研究院工筆畫研究院副院長張見,美國OLI建築設計事務所合夥人、建築師林兵等江蘇省政界及來自全國文化藝術界的近百位嘉賓出席開幕式。

南京藝術學院教授、博士生導師黃惇開幕式上致辭

中國藝術研究院研究員、博士生導師江宏偉開幕式上致辭

華東師範大學教授、書法家張索開幕式上致辭

藝術家盧俊舟致答謝辭

在開幕式上,南京藝術學院教授、博士生導師黃惇,中國藝術研究院研究員、博士生導師江宏偉,華東師範大學教授、書法家張索,藝術家盧俊舟先後致辭。盧俊舟向蘇州博物館捐贈了作品《壁》,蘇州博物館館長陳瑞近向其頒發捐贈證書。

蘇州博物館館長陳瑞近向盧俊舟頒發捐贈證書

開幕式現場

出席開幕式的藝術家和嘉賓合影

本次展覽是藝術家盧俊舟的首次個展,在現代藝術展廳呈現近作品28件,其中有三件大尺幅作品專門為本次展覽創作,其餘均為2010年至今的精選的代表作品。盧俊舟,原名雙波,別署蘆廬、吾自齋等。1974年1月(癸醜臘月)出生於浙江省永嘉縣,自幼習書。盧俊舟有深厚的傳統書法基礎,但他今天的作品擺脫了傳統書法的圭臬,無法在書法的範疇來解讀。他的作品強調漢字的空間構成和書寫的節奏韻律,順應自我心性而發于筆端,貫通連接起未來與歷史的“平行”之道。

藝術家盧俊舟與展覽現場嘉賓合影

蘇州博物館藝術顧問、藝術家劉丹與藝術家盧俊舟觀看作品

藝術家在意整幅作品的結構與氣息,如同對一個字的要求。如果説他的“正書”強調了空間構成,顯現出一種現代形式的美感,他的“草書”則強調自然書寫,顯現出一種韻律和動感。兩種書體都是源自於中國傳統文脈的延續,以一種現代抽象語言,超越了文字的表意性,通過空間、線條、結構、速度、節奏等要素傳遞出一種中國之美。

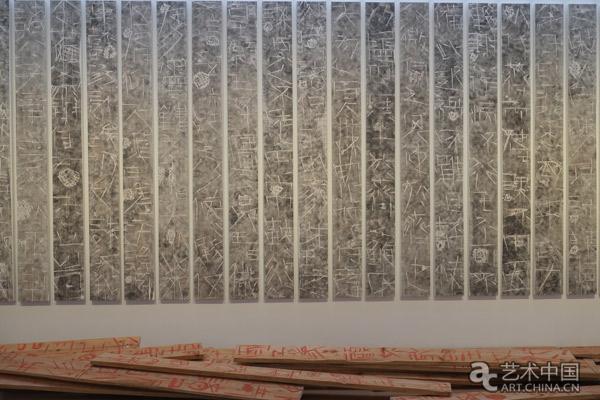

《吳越春秋》 220cm×22cm×40 2018年

《吳越春秋》是盧俊舟2018年的最新創作,它源自於藝術家對蘇州歷史底蘊與人文傳統的一次挖掘和對話,藝術家選取了《史記·伍子胥列傳》之中,吳越之爭的轉捩點——伍子胥之死作為書寫內容,先以硃砂寫于40件木簡之上,再以斧劈去硃砂痕跡,最後墨拓為文本,形成獨佔一個展廳的代表性作品。藝術家在書寫中完成了對歷史與文化的個體解讀,在劈砍、拓印中還原了對崇高的演繹和傳承的再現,飽含著作者對歷史與文化身份的複雜觀感,對真實與謬誤、傳承與重建的雙重追問。

《夢》直徑216cm 2018年

展出於展廳走廊盡頭的《夢》則是對人工與自然造化的記錄,藝術家在露天創作之時,不料大雨驟至,宣紙不僅承載了“夢”字的墨跡,同時還記錄了雨水激起、濺落、暈染等在上面悄然産生的變化,水與墨的交織留下了時間的痕跡,與展廳內不斷變幻的光影相結合,共同構成了一條記載光陰的走廊,而這件圓形的作品,宛如拱門,暗合了園林之趣。

《壁》 586cm×270cm 2018年

在藝術家看來,貝聿銘設計的蘇州博物館即是一件完美的藝術作品,體現了中國人的自然觀與審美觀。因此本次展覽在蘇州博物館開館之後,首次還原了現代藝術廳的本來面貌,將位於展廳最裏面的大窗全部露出。這件高度近5米的大窗,窗外竹影婆娑,白墻灰瓦,風吹影動,本身就是一幅自然主義的畫作。藝術家看到這個場景之後,馬上想到“題壁”這個詞。因此,他在展廳內與窗相對的“影壁墻”上題寫《念奴嬌·赤壁懷古》,充滿現代味道的作品與窗外的竹影清風相對而立,平行而和諧。

展覽現場

其他作品,如《徘徊》、《千里月》、《月似霜》、《聞折柳》等作品,均代表了藝術家近年來的探索,以純粹的書寫探索漢字的空間和韻律之美。

展覽現場

在盧俊舟看來,藝術是界于有律和無律之間的一種感覺,或者説是一種直覺和本能,使之回到藝術的本質狀態,歸於自然。他以過人的直覺與靈性,在紮實傳統書法的功力之上,以前所未有的形式呈現出漢字的獨特美感,傳遞出中國文化的當代之美。

“平行——盧俊舟個展”將在蘇州博物館展出至10月21日。

現場藝術家訪談:

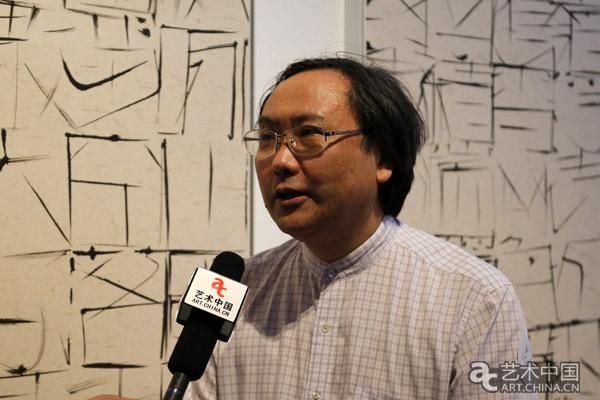

藝術家盧俊舟接受藝術中國採訪

藝術中國:這次展覽是您第一次面向公眾亮相,在蘇州博物館現代藝術廳,您是首次以書法展出的當代藝術家,您是否認同這種説法?

盧俊舟:在蘇州博物館做展覽是我一直以來的夢想,今天圓了一個夢,心情無以言表。定下這個展覽以後,我思考的是怎樣把展覽這件大的作品做好。似乎所有的作品都有一個因緣,一定要到了某個時間點,才能夠完成。其實我對藝術的理解,並不太去區分它的門類,傳統或者當代,東方或者西方……作為一個藝術家,只需關注他自己的藝術語言本身。任何門類的藝術,一定有一個共通的語言。因此我把這個展覽看做一個藝術展,大概我在公眾面前是一個新人,在這裡做過很多重要的藝術展,我僅是呈現了我自己而已。

藝術中國:整個展覽的佈置及作品呈現出一種“極簡風格”,您是如何考慮的?

盧俊舟:在這裡做展覽,我從一開始就思考要體現當代性。我做過很多思考,曾想過多媒體、裝置藝術的介入。但是從內心來説,作為第一個展覽,還是希望我的筆墨中純粹的語言能夠呈現出來,不想有更多的干擾。貝聿銘先生設計蘇州博物館時談到“中而新”和“蘇而新”,我希望我的作品也是“中而新”。關於“極簡”,我認為也是東方美學的標準之一,這也是我所追求的。我對現在所有的作品,如果説不滿意,就是因為還不簡,我希望將來的作品能夠更簡一些。

藝術中國:您希望您的展覽和大眾之間産生一種怎樣的溝通?

盧俊舟:我總是希望大家欣賞藝術的時候不要有某種預設,傳統或當代,東方或西方,書法或裝置,水墨還是油畫,我希望大家關注藝術的本體語言給你帶來的感受。還有,整個展覽作為一個作品,當你進入展廳時,帶給你的感覺。希望大家以寬容的態度,來欣賞藝術展。

藝術中國:關於展覽的題目“平行”,您是如何理解的?

盧俊舟:這來自於貝聿銘先生的原話,我當然也是這麼認為的。我平時對自己的作品經常思考:如果和古人的經典作品放在一起,丟不丟臉?和西方傳統的藝術,甚至多媒體等當代的作品放在一起,是否突兀?這是我衡量作品的一個標準。因為藝術語言是人類共通的,是可以穿越古今,不會有障礙。如果説還有某種障礙,那説明在藝術本身還沒有做通。這是我個人所理解的。

現場嘉賓觀點:

貝聿銘設計的蘇州博物館很中國,盧俊舟的展覽在這樣一個非常具有人文氛圍的環境舉辦非常好。在盧俊舟的作品裏還是有很深傳統的,不管是結字關係、用筆關係,在他胸中流露出了傳統藝術紮實的基本功和他內心一直追求的藝術氛圍。他不是一個“老實”的人,這從藝術的角度來説是一個優點。雖然他不循規蹈矩,但他有章可循。畫面上的構圖、章法等,既當代,又傳統。他是在用美、用心來打動觀眾。

——劉雲泉 中國藝術研究院中國書法院研究員

貝聿銘一直認為自己是一個現代主義建築設計師,幾何主義對他很重要,所以在設計蘇博的時候他沒有循規蹈矩,嚴格遵循粉墻黛瓦等蘇州古城的做法,而是一種創新。他提倡觀眾能夠在蘇州博物館找到蘇州的感覺,但同時是個現代建築。這一點跟盧俊舟的作品不謀而合。從甲骨文開始,文字在中國的歷史和藝術上非常重要,中國書法給大家一種非常古老的感覺,盧俊舟的呈現不是嚴謹的書法,他已經把書法、繪畫以及中國的人文創作全部結合在一起。作為建築師來看,有時我還可以在他的作品中看到很多幾何形體,包括建築的構圖等。感覺上有中國的傳統,但同時形式的呈現又是全新的。

——林兵 美國OLI建築設計事務所合夥人、建築師

我認為不應當把盧俊舟的作品看成是書法,也不要看成是繪畫,當然他的作品中有書法和繪畫的語言,他突破了傳統藝術的框架,由自己獨特的對中國文字、書法的理解來形成的自己的藝術語言。正因如此,他具備了某種現代藝術樣式的價值。這是一種突破,奇怪又新鮮。奇怪在他用的手段和技法,都和傳統不一樣,新鮮是他的作品讓不同藝術的作者,對藝術有不同認識的觀眾,都可以從中想到很多有趣、新鮮、生動的想法,這些想法很可能是盧俊舟希望別人看到的。

——黃惇 南京藝術學院教授、博士生導師

對於傳統,我們講傳承、繼承,更重要的是如何在新的語境下,讓中國精神煥發出另一種現代的美麗。盧俊舟的展覽與貝聿銘設計的現代主義的建築空間有一種心靈上的溝通,它們有中國的血脈和傳統,但不是淺層次和鏡像的,而是精神上的共鳴。我不狹隘地認為他的作品是“書法”,而是作為視覺藝術,這樣的藝術在東方唯一的世界性的建築大師設計的空間裏展出,沒有辜負貝先生對中國空間藝術的追求,也體現了盧俊舟自己的心靈美感。

——江宏偉 中國藝術研究院研究員、博士生導師

今天盧俊舟在蘇州博物館呈現的作品非常豐富,而且和當下其他人不一樣,並沒有把自己定位為書法作品,而是借用漢字的各種書體,打破了各種界限,進行了重新的構造,這種構造讓我感覺到造化自然之美。他出生在永嘉楠溪,那裏古老石墻的石縫與他的作品非常相似,有一種來自於自然造化的美感。如果拿傳統書法觀念去看他的作品,往往會受限制,但是作為藝術,給我們拓展了很多空間。他對漢字藝術化拓展方面做了非常嚴肅而積極的探索,這是非常難得而珍貴的。

——張索 華東師範大學教授、書法家

盧俊舟的作品我經常見,但這次展覽如此整體的展陳方式,尤其又在貝聿銘設計的蘇州博物館的空間裏面,是非常驚艷的。這種驚艷是因為他的作品與環境的匹配度非常高,他的藝術給我們帶來一種東方的氣質,而其用筆可以追溯到傳統。盧俊舟藝術的形式感突破了我們原本對書法的理解,我關注併為他欣喜。

——張見 中國藝術研究院工筆畫研究院副院長

(實習生陸亦瑝對本文亦有貢獻)

更多展覽現場圖片:

展覽現場

作品《夢》位於現代藝術展廳走廊的盡頭

《吳越春秋》展覽現場

《吳越春秋》(局部)

現場同時以三段視頻展示《吳越春秋》的創作過程

展覽現場

觀眾觀看作品

觀眾觀看作品

現代藝術廳中的“窗”與“影壁墻”

《壁》的展覽現場

《夢》(局部)與展現創作過程的視頻

展覽現場

展覽現場