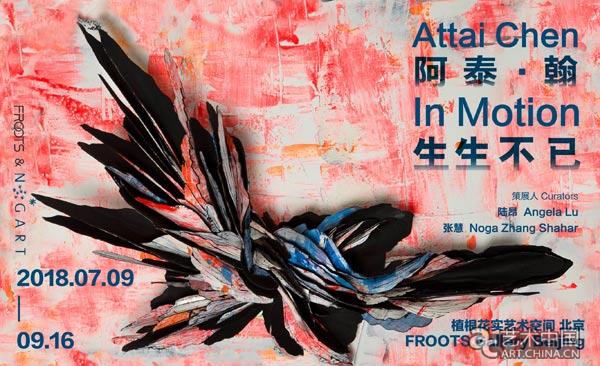

2018年7月8日,FROOTS Gallery Beijing(北京市朝陽區酒仙橋北路798藝術區東街)聯合Nogart為以色列藝術家阿泰·翰 Attai Chen舉辦個展「生生不已」。阿泰·翰帶來他自2014年至今的三個系列作品,分別是其最具代表性的當代首飾作品系列“碎片之興”、“泥土的演變”,以及由數百條鳳尾魚組成的“金魚的預言”墻面裝置。展覽也呈現了自2015年至今,阿泰·翰受首飾創作所啟發的13件墻面裝置。展覽持續至2018年9月16日。

展覽標題「生生不已」出自阿泰·翰對世界的哲學思考,即世間萬物,新陳代謝,永不停息,藝術家通過作品傳達他對生死更疊的思考。本次展覽,藝術家的 “碎片之興“ 系列首飾與墻面裝置,為觀眾呈現物與個人,物與空間的雙重對話。

展廳現場

開幕當天,阿泰·翰與畫廊創始人夏詩源出席現場。阿泰·翰與觀眾分享了他的創作生涯和創作理念。當被問到“‘首飾’的邊界是什麼,它與裝置和雕塑之間有什麼區別?”這個問題時,阿泰·翰表示,在這個時代討論邊界是一件危險的事情,因為今天幾乎沒有任何東西是有界限的,文化沒有界限,藝術也沒有界限,所有的界限會隨著時間的推移而變動。

開幕現場

講座現場

藝術家與觀眾交流

20世紀以來,美術 (fine arts) 與應用藝術 (applied arts) 之間的界限逐漸消退。一方面,首飾藝術家們尋求開拓首飾的邊界;另一方面,首飾創作也啟發了雕塑、裝置、繪畫等其他形式的藝術。因此,任何媒介,無論是否具有功能性,都可以作為藝術的表達方式。

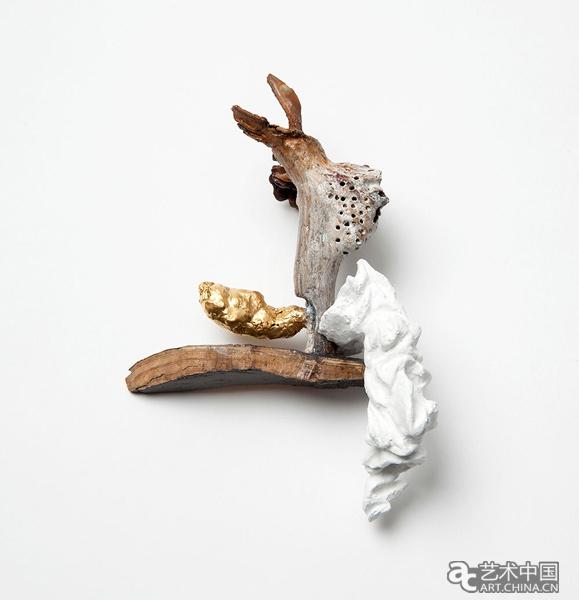

無題(聖殤),胸針

木材、顏料、石墨、銀、塑膠、金、金箔、不銹鋼、紅銅

165x110x50mm,2015

“碎片之興”系列

阿泰·翰擅長使用紙作為他的創作材料。紙是一種有機材質,取材于樹木,輕便且具有可塑性。這與阿泰·翰對世界的哲學理解十分契合。他觀察大自然,並對自然中生長與衰變的迴圈關係情有獨鍾。對這一主題的探索,很大程度上也源於耶路撒冷的生態環境,因為在以色列,人們能夠同時看到翠綠的植被與枯竭的沙漠。

藝術家在創作中採用碎片的形式與概念。他將裁切好的碎片逐一拼湊起來,以此捕捉一種動態。這種動態象徵著萬物永恒迴圈的瞬間,可以是脆弱生命誕生的瞬間,也可以是它從容凋零的時刻。創作者在控制與放手之間取得一種平衡。而碎片的組合,演繹出自然萬物生成流變的規律。

阿泰·翰與“碎片之興”系列墻面裝置

無題,項鍊

紙、顏料、膠水、銀、銀銅合金、紅銅

“泥土的演變” 系列

2006年,當阿泰翰從乾燥的耶路撒冷,來到溫帶大陸性濕潤氣候的德國慕尼黑後,他被當地全新的自然環境深深吸引,特別是各種蟲草的奇特樣貌。“蟲草”是一種介於昆蟲與植物之間的生命體。真菌落在昆蟲表面,寄生於昆蟲體內,並從中汲取養分,它的重生是以奪取蟲子的生命為代價的。這種寄生關係其實十分普遍。正如阿泰·翰所言,人在山上建造房屋,房屋就如同寄生在山上一般。推而廣之,人類也不過是寄居在地球上的生命體。

阿泰·翰的這一系列呈現出一種寄生關係的視覺形態。他收集了自然及人造環境中的各種物件,比如被遺落的樹枝、抽屜的把手、童年的玩具零件。他將這些部分組合起來,在錯亂與失序中找到一個奇妙的平衡點。

展廳現場

“金魚的預言” 墻面裝置

2013年,阿泰·翰在德國慕尼黑展出了一個藝術裝置 “金魚的預言”:700條鳳尾魚幹,由金箔包裹起來,平庸的鳳尾魚因此變為 “珍貴” 的物品。在原作中,每一條魚都被整整齊齊地排列開來,如同秦始皇兵馬俑。兵馬俑可能是歷史記載中最早出現的集體形象,其中每一位士兵都被賦予不同的臉部面貌。而看似並無特點的鳳尾魚,其實每一條也都有獨特的姿態,成為具有特性的個體。本次展覽,藝術家巧妙展現沙丁魚群聚攏與分散的動態形象,並以此討論集體與個體之間的關係。

展廳現場