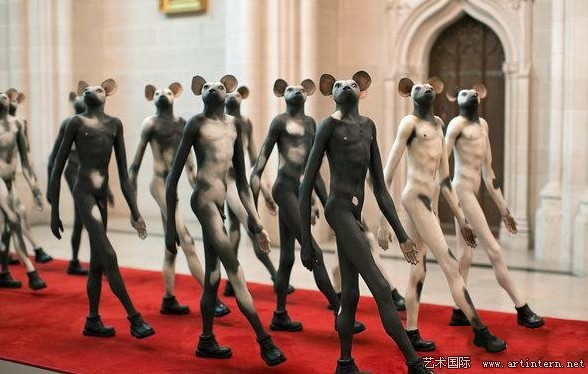

簡·亞歷山大在聖約翰神明大教堂舉辦的展覽中的一個裝置作品:"步兵"。

“外省生活景觀”(Scenes of Provincial Life)這個題目很適合用來描述2013年的紐約藝術世界,典型白人中産階級品位迎來了實質性回潮。畫廊推出的作品都是專業的、技巧嫺熟的、沉悶的。走進博物館的那些戶外作品也只是令人覺得稍微有點興奮刺激。

大都會藝術博物館的高潮時刻是它的內部裝修:畫廊被重新裝修為歐洲畫廊的樣子,有一種緩慢燃燒般的華麗。MoMA有過一個抽象藝術的展覽,仍然堅持西方藝術才是最好的這個觀點,其展出的作品沒有脫離歐美範疇,準確地説都來自北美的藝術家。古根海姆的圓形大廳雖然自6月以來持續迎來詹姆斯·特裏爾(James Turrell)和克裏斯托弗·伍爾(Christopher Wool)的個展,但多少顯得沒什麼東西。

藝術世界如同一個與世隔絕的社區,形成一種保持輿論一致的文化。周復一週,同樣的人就同樣的展覽説些同樣的話。所有的“驚喜”其實都可以預測。2012年,拍賣行也做了他們該做的事:把更爛的藝術品用更貴的價錢賣出去——比如弗朗西斯·培根(Francis Bacon)畫的盧西安·弗洛伊德(Lucian Freud)畫像,真是無聊的二人組。至於説我們這些負責書寫臺詞的人呢?——我們屏息、歡呼、嘲諷——好讓這個行業保持強勢。

不過,這一串事件中,還是有些值得記憶的時刻,列舉如下。

“保羅·麥卡特尼,WS”(Paul McCarthy, WS)。該展覽在公園大道軍械庫演習廳舉行,這個雄心勃勃的但丁式下三路驚人之作包括七個小時的電影,中間是一棟真實比例農舍和紅杉林。鮮血、糞便、酒精和M & Ms巧克力豆滿天橫飛,麥卡特尼影射的對象包括沃爾特·迪斯尼(Walt Disney,“WS”是“白雪公主”的縮寫倒過來),他自己(那棟農舍是模倣他小時候的家),以及美國對宏大和浪費的慾望。有些來軍械庫參觀的人匆匆溜走了,包括我在內的其他人則流連不去。

第九屆上海雙年展。這次盛大的展覽于2012年10月舉行,一直持續到2013年,會址是由舊發電站改造的。展覽結束後,這棟建築將成為永久性的當代藝術館,同時這座城市還新開了幾傢俬人藝術館。將來還會涌現更多。近來在中國,藝術以我們很難理解的方式等同於權力。看著這種權力在你面前不斷壯大,一夜之間就進入博物館,感覺就像看見了紐約藝術界的映像——以快進的速度,從一面哈哈鏡裏映照出來。

“來自希爾德斯海姆的中世紀瑰寶”(Medieval Treasures from Hildesheim)這個展覽很小(只持續到明年1月5日),但它頓時令大都會博物館成為整個城市最富於精神力量的地方之一。展品包括聖像、禮拜用品、一座青銅聖洗池等,它們在美學上屬於北歐基督世界偉大的倖存珍寶。不僅如此,幾個世紀在儀式上的使用令它們籠罩了一層聖潔的光輝,你可以親身感受到它們的溫暖。

“史蒂夫·麥昆”(Steve McQueen),今年最為強勁的藝術館個展,儘管它只在芝加哥藝術協會短暫展出,一月初就要移師歐洲(不在紐約展出很奇怪)。這是這位正處在事業中期的優秀英國藝術家的回顧展。此外他也是《為奴12年》(12 Years a Slave)的導演。該展視覺效果豐富,富於政治挑釁。如果你想知道電影怎樣成為藝術館的展品,就到這個展覽上尋找答案吧。

“圍繞新娘跳舞:凱奇、錢寧漢姆、約翰斯、勞申伯格與杜尚”(Dancing Around the Bride: Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg and Duchamp)。該展覽在費城藝術館舉行,堪稱一次策展主題課:如何在展覽中把藝術、音樂與舞蹈結合起來,就像本展覽標題裏的人們在半個世紀之前所做的那樣。這個組合成功了,令人著迷。

“百科全書宮”(The Encyclopedic Palace)。該展覽由紐約新藝術館的馬斯米利亞諾·吉奧尼(Massimiliano Gioni)組織,是第55屆威尼斯雙年展的核心展覽。它經過深思熟慮,作品間的距離設置得當,經常變化,但卻有缺點。它向最近對“局外人藝術”(outsider art)愈演愈烈的盲目崇拜致敬,這種藝術其實一直採取主流藝術世界能接受的個性藝術形式。“局外人”是個複雜的標簽,它可以輕鬆指向異國情調和原始風情,乃至作品的創作者。這些在這個展覽上都體現出來了。

“煙霧布魯斯”(Blues for Smoke),展覽在洛杉磯的惠特尼美國藝術館舉行,它本可以成為威尼斯雙年展的重頭戲,但最後卻沒有。它有一個潛在的“種族”主題——布魯斯音樂——並把這個主題擴展到不同種族、性別、世代、地域與門派的藝術家們,最終定義了一種心理狀態。這種擴展十分微妙,超越了音樂種類,因此格外吸引人。

“不同的命令”(A Different Kind of Order),這是國際攝影中心的第四次三年展,也是最好的一次。展覽的目的是為了表明攝影已經被數位技術徹底改變,並通過20多位世界各國藝術家的作品展現這一點。重要的是,策展人並沒有站在遠處審視這種改變,而是從內部接近這個改變,帶著信仰,把它視為既成事實。

“傑·迪菲奧”(Jay DeFeo)。惠特尼美國藝術館舉辦了一系列不落俗套的展覽,度過了豐收的一年,該展覽是又一個證據。迪菲奧(1929-1989)幾乎畢生都住在舊金山一帶,和垮掉派關係密切,這次回顧展也是從舊金山開始的。她最著名的作品就是那幅紀念碑般令人安心的畫作,名叫《玫瑰》(The Rose)。但這個展覽正如迪菲奧本人一樣,似乎對“偉大”無動於衷。它講述了她的藝術人生,這一生雖然並不輕鬆,但是始終伴隨著愛。

“簡·亞歷山大:調查(來自好望角)”(Jane Alexander: Surveys [From the Cape of Good Hope])。該展覽在聖約翰神明大教堂舉行,那裏迷人的非藝術世界氛圍讓它佔了一點便宜,它也完全沒有辜負這個環境。亞歷山大女士生於約翰內斯堡,多年來都在創作雕塑,有人類,有動物,旨在戲劇化地展現現代南非政治中存在的滌罪。這些雕塑以靜態畫的形式被陳列在教堂的禮拜堂裏,仿佛來自另一個世界,是一種集體精神的發散。

厄內斯托·普約爾(Ernesto Pujol),“我們之後的時間”(Time After Us)。這個演出持續一天時間,也是在藝術世界之外舉行——下曼哈頓的聖保羅教堂,2001年,這裡曾充當911事件緊急救援者們的急救所。這項演出中有24個演員,包括舞蹈家、演員和視覺藝術家,還有普約爾本人,演出不間斷地持續24小時。表演者們身穿白衣,靜靜地在教堂中心,按照一個時而擴大,時而收縮的圓形路線逆時針後退行走。沒有奇觀,沒有道具,沒有大筆開銷。觀眾們大都是來參觀9·11遺址的旅遊者,他們從街上信步走進來。許多人都會在這裡逗留。我本來只想去看一眼,結果卻呆了兩個小時。深夜回公寓入睡前,那一幕還在我眼前揮之不去,眼前浮現出普約爾和那一群人那一刻在教堂裏寧靜地轉圈時的情景。我喜歡它。

底特律藝術學院(Detroit Institute of Arts)。我討厭底特律藝術學院恐將面臨解體的這個消息,今年它不時傳來,就像噩夢一樣。底特律破産了。債主們在大聲地敲門。而藝術學院是這個國家最偉大的老博物館之一,它擁有珍貴的藏品,底特律很可能合法地賣掉其中一大部分。為了解決眼下的困境就絲毫不顧城市的未來,這樣的舉動簡直可以被視為暴行。如果最糟的事情真的就要發生,藝術界應該全體趕往底特律,把他們的公民精神用在正當的地方:在藝術學院周圍組成人墻,眾口同聲地説“不”。