|

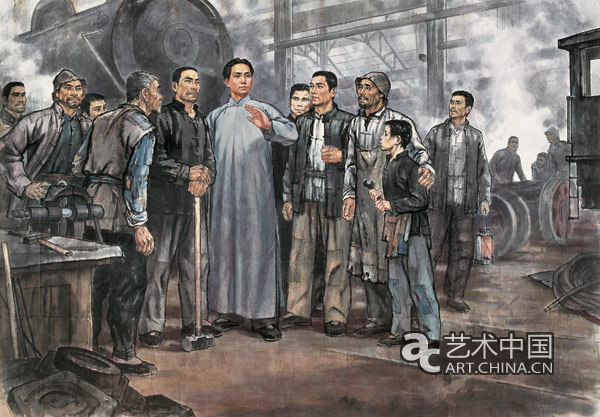

作品名稱:《毛主席去長辛店》 作者:吳衍休、韋江凡、周思聰

2011年7月8日至20日北京畫院隆重推出的“同鑄新境—北京畫院藏新中國時期集體創作精品展”將在北京畫院美術館舉行。這個展覽展出的是北京畫院珍藏多年的新中國建設時期的藝術家們集體創作的中國畫精品,近40幅作品集中描繪了新中國建設時期的祖國新貌,在紀念建黨90週年之際,以此來回顧新中國建設以及新中國美術史上“中國畫改造”的一段歷程,為當前的主題性創作以及合作繪畫提供反思與啟迪。

合作繪畫的時代經典

合作繪畫是中國畫創作的一個傳統方式,但是傳統雅集多是臨時的即興合作,偏重於形式上層面缺乏深度,這一批作品則是新時期畫家們在合作方式上開拓創新的集體結晶。他們是在統一的畫院機構中,經過醞釀協商,研究討論,産生一個明確的主題,然後分工收集形象素材,寫生構思,再到聯合繪製。在創作過程中他們發揮合作傳統、彰顯集體精神,在筆墨上淡化個體表現,融個人風格統一于總體風格之中,所以才才生了這些儘管尺幅巨大卻又能夠保持主題鮮明突出、整體風格面貌和諧統一的經典之作。另外既是在當時中國畫改造的前提下,藝術家們仍然沒有偏離中國畫藝術創作的規律,他們把自己融入新中國社會,深切感受時代精神,用藝術的方式來表現河山新貌,做到了主題性與藝術性兼顧,多樣性與統一性並重,從這些飽蘸情感的筆觸中我們可以讀到藝術家們的精神世界以及他們對於新社會的憧憬與理想,這些都足以為當代中國畫創作提供反思。

新中國建設的史詩巨制

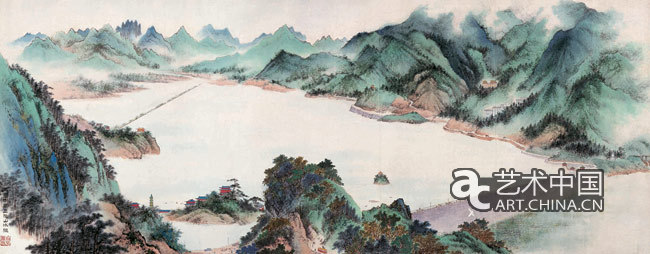

作品名稱:《十三陵水庫》 作者:北京中國畫院山水組

新中國成立之後,在新時期如何傳承弘揚中國畫藝術,使之走出文人畫境為社會主義現實建設服務,這成為迫切的時代課題,許許多多的藝術家為此變革做出了艱辛的探索。特別是在五十年代末六十年代初,國家相繼成立了北京、上海、江蘇幾個畫院之後,一批在二十世紀前期就已經享有頗高聲譽的著名藝術家像陳半丁、馬晉、吳境汀等,他們成為畫院美術創作的主體力量。他們懷著對黨的感恩之情,被新中國的建設熱潮激勵,為時代精神感召,背負紙筆走出畫室與書齋,到全國各地寫生采風,逐漸找到了一個反映社會主義建設新面貌的主題,掀起了中國畫創作的一個高潮,創作出了一大批反映新中國農業、工業建設場景的精品。這次展出作品的題材包括幾個題材類型,既有建國初期藝術家向祖國獻禮的傳統山水與花鳥畫作品,也有直接反映革命以及國家建設面貌《毛主席去長辛店》、《十三陵水庫》、《一橋飛架南北》,還有表現農業豐收的果蔬題材《力爭農業大豐收》、《公社牛場》,以及重要文化建築設施《電視臺》、《頤和園》,可以説囊括了當時社會建設的全貌。獻禮作品保留了傳統文人畫的筆墨情趣,新中國建設題材作品風格清新優雅,筆觸細膩,藝術家們借鑒西畫手法,強調寫實卻又不乏詩情畫意,這批作品典型體現了這種時代風格,尤其從兩種風格的對比觀照之中更能感受時代精神在作品中的呈現。

中國畫改造的世紀話題

這批作品是在五十年代“中國畫的改造”背景下創作出來的,藝術家們的變革求索,從題材到筆墨,再到整個風格意境的轉換脈絡在這次展覽中得到初步的呈現。他們的探索觸及了中國畫創作的許多問題,比如中國畫改造的基本底線是什麼?形式與內容之間的協調關係如何把握?主題性與藝術性之間的關係如何?合作中的個人風格與總體風格的協調等等,這些問題都在這個時期凸現出來。這一批作品為當前盛行的合作繪畫流於浮泛、主題性創作深度不夠的積習提供反思,也為當代畫界關於寫生與創作、時代需求以及中國畫發展提供啟迪。(文:馬明宸)

作品名稱:《果實纍纍》 作者:屈貞、胡絜青、洪怡、徐聰佑

|