|

在一千年以來的各類畫史和評論集中,宋朝都被看作是中國山水畫的一個成熟時期,中國古代最著名的繪畫大師,很多都是出自宋朝,我們今天將細讀的范寬和明天將介紹的郭熙分別是北宋前期、中期最重要的畫家。

在宋朝之前,人物畫一直是漢、唐的主要畫種,但從動蕩的五代開始,中國山水畫開始發展。那時候,一些詩人、畫家開始受到道家觀點和思想所激發,尋覓自然之美,“與自然合一”,他們將對人的興趣轉移到自然上,長期隱居深山,以畢生的精力去描繪山水。到了十一世紀的宋朝,這一轉移徹底改變了中國畫的格局,從此,山水畫成為中國繪畫傳統中的最重要的門類,也是取得了最獨特最輝煌的成就。

他們在唐代水墨山水畫和青綠山水的基礎上,分別創造了肅穆的北方山嶺和秀麗的江南山水。值得注意的是,五代和宋初山水畫家開始追求畫面的統一,不再像唐代畫家那樣在色彩和細節上下功夫,他們甚至減少顏色、或者完全不用色,來達到畫面能夠産生連續、完整的空間,比如使用淺墨表現遠景,逐漸引人進入深處的小路、若隱若現的雲煙等等。

一張山水畫更是畫家自身境界的體現,而不再對現實的臨摹。高居瀚在《中國繪畫史》一書中這樣寫道:“在他們的作品中,自然與藝術取得了完美的平衡。他們使用奇異的技巧,以達到恰當的繪畫效果,但是他們從不純以奇技感人;一種古典的自製力掌握了整個表現,不容流於濫情。藝術家好像生平第一次接觸到了自然,以驚歡而敬畏的心情來回應自然。他們視界之清新,了解之深厚,是後世無可比擬的。”

因此,五代、北宋的董源、李成、范寬、郭熙,他們的作品在後來,一直被元朝、明朝的畫家所崇拜,模倣。令人遺憾的是,今天我們能看到的真跡卻是少得可憐。

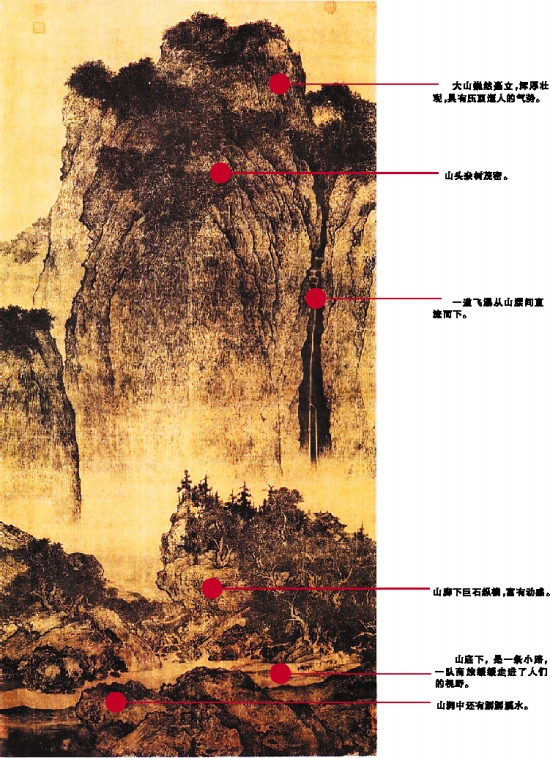

第一幅畫:范寬的《谿山行旅圖》宋范寬絹本淡色

“中國所有之寶故宮有二:吾所最傾倒者,則為范中立《溪山行旅圖》,大氣磅薄,沉雄高古,誠辟易萬人之作。此幅既係巨幀,而一山頭,幾佔全幅面積三分之二,章法突兀,使人咋舌。全幅整寫,無一敗筆,北宋人治藝之精,真令人傾倒。”——徐悲鴻(《故宮所藏繪畫之寶》)

范寬是中國山水畫中最著名的畫家,他傳世的作品極少,因此,這張《谿山行旅圖》也被視為是中國山水畫的第一名畫。

范寬最初是學習李成的作品,生活在北方的李成,筆下的山水極為肅穆嚴峻,擅長畫冬景。後來,范寬突然領悟到:“前人之法未嘗不近取諸物,吾與其師於人者,未若師諸物也,吾與其師于物者,未若師諸心。”於是,他改變了畫法,徹底建立了和自己心性一致的山水畫風,由此成為一代大家。因為他性情寬厚,不拘成禮,時人呼之為“寬”,遂以范寬自名。據《宣和畫譜》記載,他“風儀峭古,進止疏野,性嗜酒,落魄不拘世故”。他畫山石落筆雄健老硬,以短而有力的筆觸(被後人稱為雨點皴),畫出岩石的形貌質感。畫上的大山巍然矗立,渾厚壯觀,具有壓頂逼人的氣勢。

范寬這幅《谿山行旅圖》充分滿足了人們對他作品的想像,佈局雄偉、簡單、肅穆,一塊巨嶂主宰著全景,幅度被丘頂的渺小書寫和建築襯托得雄偉無比。從暗鬱神秘的峽壁,衝流下一條白線似的瀑布,石塊和削壁以“雨點皴”定型:無數淡墨小點疊落在岩面上,造成近乎真實的層面效果。畫面幾乎沒有人,但仔細看,我們會發現原來有一個很小的騾隊正在穿越這座高山。

丁羲元在《藝術風水》一書詳細解讀了這幅畫的妙處:“在如此高山好泉的山水景觀中,其氣勢由水流高下,環抱,而向左下溪流衝出畫外。妙的是一條山徑從右下叢林深處而出,與溪流同方向。一隻騾隊行旅兩人,剛好沿山徑自西向東而來。這行旅的位置恰到好處,是畫龍點睛之處。人與自然融為一體,只有在這樣的位置,才可深入領略秦隴大地山川之美、之雄偉險峻,我們觀者應化身其間,如同與畫中人通行在此山徑之上,耳聽溪聲清響,迎著初陽晨光,呼吸著春夏之間鮮潤的空氣,此刻,方可領悟畫家的匠心。這個位置太妙了,不能再往前,也不可再退後,那樣進退都會打破畫中全局的平衡。”

在後代的諸多評論中,范寬的這幅畫都名列北宋山水第一名作。北宋名家米芾認為范寬的畫品高於李成,“本朝無人出其右”。明代大收藏家、大畫家董其昌更將《溪山行旅圖》評價為“宋(山水)畫第一”。

名作鑒賞

歷代評論家把范寬與董源、李成並列為北宋山水畫三大家,范寬得山的骨法,“如面前真到峰巒渾厚,氣壯雄逸,筆力老健”。董源得山的神氣,“岡巒清潤,林木秀密,漁翁遊客出沒于期間,有自得之意,真神品也”。李成得山的體貌,“墨潤而筆精,煙嵐輕動,如對面千里,秀氣可掬”。

李成《晴巒蕭寺》

李成被譽為中國最偉大的山水畫家之一,很多評論家認為,中國山水畫之所以能取得卓越成就,和李成有不可分割的聯繫,因為,從范寬到郭熙,他們都認為李成是自己的老師。

和范寬的“高遠”不同,李成的作品屬於中國畫中的“平遠”。這幅相傳是李成作品的《晴巒蕭寺》,也體現了宋初山水的另一種北方風貌:山巒靜穆,枯樹凸立在稀嵐裏。黑樹榦清晰地矗立在前景,向後退去時,則淺充分體現了山水實景與畫家內心秩序再現之間的關係。淡成影而消失,成就了一種新的莊嚴氣氛。

董源和其學生雖然生活在南方,他們的江南風景,成就了中國另一個重要的山水畫派,被尊為南派正宗,元四家及明代吳門畫派都深受他的影響。這種畫派的典型構圖是圓頭山脈綿延起伏的水景,用一種疏緩的筆調畫成,使用了大量細點和皴筆來柔化形式,以産生豐富的地質層次感。

董源是鐘陵人(今江西進賢西北)。南唐中主李璟一時任北苑副使,故稱“董北苑”。繪畫以水墨山水畫成就最大。

《瀟湘圖》是一卷典型的江南山水畫派的作品,屬董源的代表作。用水墨加花青,不作奇峰峭壁,層層疊疊的山巒復嶺,沙州岸邊有身穿紫衣的兩個女子,灘上有奏樂者五人;江中一船上有六人,穿朱衣者坐在中間,一人舉傘蓋,也許是一個被迎接的新娘。整個畫面清幽淡遠,平淡幽深,充滿了江南的雅致。此畫原無印款,董其昌根據《宣和畫譜》定名為《瀟湘圖》,並認為是描寫“洞庭張樂地,瀟湘帝子遊”的詞意。

董源水墨作畫,近看筆黑不分,似乎雜亂無章;遠看但見近山遠水,景物粲然,歷歷在目,被譽為“粗頭亂服之中出章法”的變體畫家。宋《夢溪筆談》曾評論董源的山水畫為“其用筆甚草草,近視之幾不類物象,遠觀則景物粲然”。

范寬《雪景寒林圖》

現存范寬的傳世作品另有《雪景寒林圖》,此畫畫面群峰嵯峨起伏,山頭作寒林,近景林水深邃,後有村居。門口有一人似在觀賞雪景。氣勢壯闊而又富於變化。此圖用筆強健,屋宇用鐵線描,行筆堅硬,人物也生動有致。清代安岐評價雪景寒林圖》為:“宋畫中當為天上神品(墨緣匯觀錄》)。”

|