|

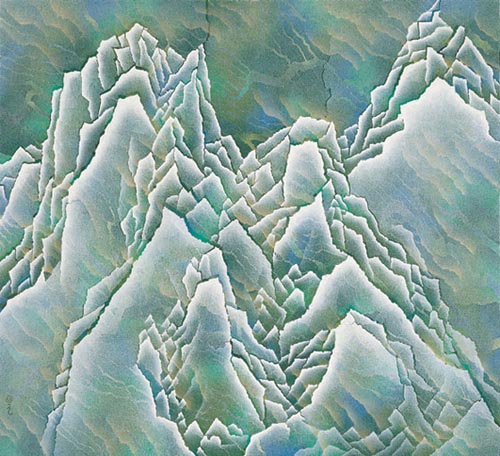

裂變—疊翠-200×240cm--丙稀色--宣紙-畫布-2006

裂變—疊翠-200×240cm--丙稀色--宣紙-畫布-2006

主辦:上海美術館

Sponsors: Shanghai Art Museum

開幕式:2008年3月20日 下午15:00

Opening: 20th. March, 15:00 Pm

展期:2008年3月20日至2008年3月30日

Duration: 20th. March. 2008 -- 30th. March. 2008

地點:上海美術館 南京西路325號

Venue: Shanghai Art Museum Nanjing West Road No. 325

裂變---桃園聚彩-200×360cm--丙稀色--宣紙-畫布-2005

裂變---桃園聚彩-200×360cm--丙稀色--宣紙-畫布-2005

前言

“中國當代藝術”語境中的仇德樹

朱旭初

1991年,我在美國收到從明尼蘇達大學博物館寄來的一份請帖,邀我去參加一個來自中國大陸的藝術家的個展。信封一打開,赫然三個中國大字“仇德樹”。翻閱所附的簡介,封面上是一張大照片,一位身材高大的中國人,握著一枝一公尺多長的筆在一張地毯般的大紙上作畫。據説他來自上海。後來雖未能成行,但從此“仇德樹”三個字便印入了我的腦海。回想我當時的感覺是,仇的作品一定會很受西方人歡迎,因為它非常中國也非常現代,既不是熟視慣見的中國傳統水墨畫,也不是那些圖式上非常接近西方抽象主義的中國現代畫,在他們看來後者大半是模倣,他們太熟悉這些了,毫無新鮮感,而仇德樹是非常特別的面目,獨一無二,無物參照,無可攀比。只是不知國內的藝術界將會如何評價他,如果還是扭住“是否中國畫”、“有否筆墨”、“水墨跑哪去啦”等那些陳年八股不放的話,就像當年的劉國松那樣,那麼爭議想必一定會有。這便是對仇德樹的最初印象。後來發現,事實固然離猜想不遠。

十多年過去了,在西方藝術批評界,著名的藝術收藏機構、畫廊,仇德樹已不再是一個陌生的名字。關注東方現代藝術的學者們,已把他列為不可忽視的中國當代藝術家的名單中的一位。頗有意味的是,在他的本土,其藝術被理解與接受的程度卻有很大的反差。隨著與仇交往熟識以及對國內藝術界情況的了解,我覺得他還是相當落寞的。我常常問自己:為什麼西方人能看懂他?喜歡他?他們看到了什麼我們中國人往往看不到的東西?記得最初的答案是:西方人關注畫面本身,強調視覺內容的感動;而我們關心的是與傳統的概念、定義、門類的關係與“合法”存在性,我們有太多的包袱放不下。

於是我試圖用我所了解的西方人的審美心理、鑒賞習慣、批評標準,暫時扮演一個西方的觀眾、批評家或藝術史家,去看仇德樹的作品,能看見什麼:

首先我看到了中國的山水,氣勢恢宏的北宋山水;後來又讓我聯想到清初金陵八家之龔賢,那種幽深與詭秘的構圖,那些濃密而又靈動的“點苔”,但是它們是破碎的,撕裂的碎片又被重新整合,用新的格式拼接起來,這在熟悉“解構主義”的西方觀眾看來是那麼的親切而又充滿了東方文化的神秘氣息與新鮮感。

自從影視介入美術以後,黑白倒置的負片視像刷新或拓展了人們的習慣性視野,且自身也創造出極為豐富的表現語匯。仇德樹的畫特別是其中的黑白構圖有非常類似的視覺效果,他的作畫程式也是計白當黑,正負倒置,並不直接用色用墨或色在紙上造型、點苔、畫線,而是先在畫布或底板上著墨上色,然後將撕成碎片的空白宣紙拼接裱托上去,靠對紙面的不同力度與速度的打磨,將底層的背景色透襯出來,形成不同的明暗層次與肌理,從而達到造型的效果。

20世紀六十年代起,自大眾藝術的興起火爆,用廢舊報紙雜誌、廣告、包裝印刷品乃至織物等日常生活消費品的碎片拼貼的創作方法甚為流行,他們叫collage,後來發展成為一種表現力很豐富很成熟的藝術手段。在西方現代藝術不同流派、風格的作品中,我們到處可以看到collage的手法被借用的痕跡。難道德樹與這有什麼關係?然而,不管藝術家本人怎麼想,西方觀眾還是會通過collage來與他的作品對話。

仇德樹的作品讓人産生太多的對西方現代藝術的聯想,至少他説的“話”能讓了解現代藝術的人都聽得懂。然而最後我們發現,所有這些恐怕只是一種表面現象或者説機緣巧合,真的讀懂仇德樹需要更為廣闊的空間。

上個世紀80年代,當國門初開,西方現代藝術的資訊大量涌入的時候,一方面極大地解放了藝術家們的思想,同時後者又不由自主地被其五花八門的各種圖式或材料形式所吸引,於是學習、模倣、借鑒成為一時的潮流,波瀾壯闊,勢不可擋。仇德樹也無法避免地受到了衝擊,這是很自然的,可以理解的。對任何一個靠水墨傳統起家,或長期接受傳統中國畫訓練與熏陶的藝術家來説,都會去思考如何讓這個博大精深但又古老的藝術形式“現代化”、甚至如何與西方現代主義結合的問題。然而實際上我們都看不到仇德樹骨子裏真正的想法,那是一種抗拒的心態,一種建造在民族文化傳統層面上對前者的反思和質疑。十幾年過去了,現在想起來,我當初的解讀和許多西方評論觀眾一樣,是那麼表面和膚淺,還是建築在對圖像和形式的過分關注,還是將西方當代藝術當作不可置疑的聖經,當作參照批評一切的標準,而忽視了藝術家作為一個生活在特殊的歷史遭遇裏的人的獨立靈魂的存在,不了解他那坎坷磨難,執著追求的藝術生涯背後的文化意義。

“水墨實驗”

隨著仇德樹逐漸被人們所認識,國內的批評家們也開始越來越關注他。但是,就像其他許多命運相同的藝術家一樣,仇德樹也不例外地被納入了以“水墨實驗”冠名的“水墨畫”現代藝術運動,並成為這些理論家們預設(或假設)的理論公式中的一個令人矚目的實例。我曾經拜讀了不少關於中國現代水墨改革並論及仇德樹的文章,雖然頗能感受到這些作者的良苦用心與好意,但最終還是覺得將兩者之間這樣的聯繫不免有點隔靴搔癢,牽強附會。

在對世界“當代藝術”的整體認知與討論的過程中, “當代藝術”已被概括出某些重要特徵,並由此生發出不少理論家們約定通用的術語或專業詞彙,比如“凸現或強化媒材本身呈現出來的現代性”;最能體現現代社會的“大眾文化特色”;“在全球文化語境中的民族文化身份”問題;對民族文化經典與傳統的解構,等等。理論家們同樣也拿這些公式去套用仇德樹這樣的畫家,看看他(們)在“當代性”上是否合格(當然仇德樹是被“通過”了);除了“現代”之外,另一把尺度就是“水墨”。看看你與老祖宗的血脈有多少連結?你對筆、墨、宣紙的態度如何。是“傳承”,是“消解”呢,還是“改造”、“解構”,甚至全盤拋棄?等等。理論家們總是喜歡先構建自己的理論框架,然後選擇合適的畫家作為例子填塞其中。這本也無可非議,因為人們需要知道理論家的立場和觀點,但是問題在於這個框架的堅實程度以及是否符合歷史與現狀,是否能真的反映出這些藝術家本人及其作品所表達的內容。這對幫助我們理解仇德樹至關重要,因為我們將藉此評價他在這段歷史中的藝術地位,究竟是這股“當代藝術”潮流的一名依附者呢,還是一位人格獨立、不被馴服的反潮流的藝術家?

讓我們先來看看仇德樹與“水墨實驗”是什麼樣的關係。

不管理論家們把事情搞得多麼複雜,“水墨實驗”作為一種藝術主張或理論,以及在這個理論指導下的大大小小的相關展覽所構成的陣容(甚至可以説是一場藝術運動),實際上都基於一個非常簡單的事實:即“中國畫”作為一種歷史悠久的畫種在新的歷史條件下已無路可走了,怎麼辦?二十年前李小山勇敢地向眾人指出中國畫已窮途末路,遭到絕大部分人的反對甚至攻擊,如今幾乎沒有人再會否認這是清醒的事實。千千萬萬一生浸染于水墨之中的中國畫家,對筆墨宣紙用得那麼得心應手,已充滿了依賴感,儘管遠眺古人壘建的高山望塵莫及,且往下一代不如一代,但因為愛的緣故或宿命還是對它無法捨棄,甘心情願地拜伏在大師的腳下匍匐前行,無怨無悔,不改初衷。如果你説,再用筆墨、宣紙這些古老媒材或藝術語言,就不“現代”了,要被淘汰了,那他們一定會感到前途茫茫,無所適從,“誓死”捍衛這個底線將是他們必然的態度,因而“水墨”這個概念必須得保留。接著問題來了,那麼怎麼樣“現代”呢?於是加上“實驗”兩個字(“藝術的實驗性”在三十年前是非常時髦的文藝理論之一)。我想,“水墨實驗”的提法恐怕就是這樣出來的。

近兩年説“水墨實驗”的人少了,大多稱之為“現代水墨”或乾脆直呼“水墨畫”。我參觀過不少這樣的“水墨畫”展覽或閱讀過它們的圖錄,真可謂是五花八門,面目紛雜,但有一點是相同的,即在媒材上都必然是水墨、宣紙或至少與它們有某種關係。令人不解的是,媒材必竟是一種材料,策展人怎麼能以它的性能歸屬來表達自己的展覽主題和想法?理論家怎麼可以用材料的使用來劃分或命名他們所倡導的藝術運動的獨特之處?藝術史上恐怕沒有這樣的先例。就像用油彩在亞麻布上作畫不一定是油畫,毛筆在宣紙上寫字不一定稱得上書法那樣,只要用水用墨就一定是“水墨畫”了嗎?理論家們當然懂得這個道理並且會説:“當然不是如此,關鍵在於媒材所演化出來的藝術語言以及傳達出來的藝術家的精神”。其實在這個問題上,古人的回答已非常明確而自信:“筆墨”二字,如此而已,但是現代人卻已準備拋棄它了。那麼我們現代人的“水墨語言”或“水墨精神”究竟是什麼呢?換言之,無論是“水墨實驗”還是“現代水墨”是怎樣通過“水墨”去表達它們所要的既“中國”又“現代”的藝術精神呢?我們在上述展覽中很難清晰地看到這樣的線索。許多被囊括在這場水墨革新運動中並已出了名的畫家其實私底上經常在思索、討論這個問題併為之困惑與苦惱。

如果説“八五新潮”代表了幾十年來藝術家們對文化專制主義、藝術的意識形態化的不滿與反叛,並迎來了一個呼喚藝術回歸本體、藝術家重現人格的浪漫而短暫的時代的話,那麼隨著國門逐漸敞開,巨大的外國資本夾帶它的文化蜂擁而入的時代的來臨,中國國産藝術又一次迷失方向。西方藝術的各種藝術形式、流派以及理論,通過多種方式和渠道被源源不斷地介紹進來。這樣的介紹有經過認真研究的,也有很多是缺乏選擇的,或消化不良、粗製濫造、道聽途説的,版本多多,良莠不齊、魚目混珠,總之五光十色,令人目不暇接。真如古人所説“少則得,多則惑”,中國人一下子傻了眼,不知自己該走哪條路。這幾乎是每一位藝術家都曾經歷過的一段痛苦、徬徨不安的過程。但是令人好奇的是他們很快找到了方向,即如前面所説的,“現代化”與“全球化”;在我們今天所議的平臺上,便是中國畫(或水墨畫)如何“現代化”,以及在“全球化文化語境中”它的生存之道和地位。

記得二十世紀初,當中國畫力圖擺脫清末殘留下來的陳腐習氣,倡導革新的時候,陳獨秀説過一句有名的話“中國畫革命當是中國民主革命的一部分”,那麼在今天的歷史條件,它是否應該變成國際資本運作所孕育的“全球一體化”運動的一部分呢?現在,幾乎沒有一個藝術家敢説他不願“現代”,就像當年的“革命”那樣,“現代”已成為一個最時髦的詞彙,一本合法居住的“戶口證”,各行各業紛紛與“現化”掛鉤,唯恐落後。中國藝術再一次被意識形態化,只是前一次的背景是政治,這次的背景是西方資本。前一次是被強迫的,無奈的,而這一次是主動追求的或被誘姦的。但這個“現代”究竟是什麼東西呢?有人敢質問嗎?更有人敢挑戰嗎?在二十一世紀即將來臨的前夕,當各國的有識之士都在對工業革命之後人類進入現代、後現代的整個歷史進程的利弊得失進行反思,重新估價並開始質疑今日世界的走向的時候,我們的藝術家們卻仍然盲目地沉陷在集體無意識之中,或跟在它的屁股後面亦步亦趨,還自認為前衛,充滿了反叛精神。

當然,歷史性的覺醒需要時間,有志於改革中國畫的藝術家們幾乎都得耐心地走完這個覺醒期,仇德樹也無法例外。然而他的突出之處在於很快醒悟了,並迅速找回了“自己”,而不是那個眾人嚮往的“現代”,那是作為藝術家必須終身持有的“人格獨立”,它始終貫穿著仇德樹的藝術實踐。是我們理解這位藝術家的入門鑰匙。

70年代中期,這位無意識地被時代導引的工人畫家的作品被選入全國畫展,作為工人階級的代表被邀赴京參加開幕式。但是,在那氣派恢宏的國立美術館裏仇德樹看到的幾乎都是“高、紅、亮”的標語口號式的圖解性作品,他感到深深的迷惑和氣餒:我所崇拜並願意奉獻一生的藝術難道就是這樣的嗎?就在這榮譽桂冠加頂的一瞬間,他卻突然産生了強烈的不滿甚至反叛的情緒:藝術似乎不應該是這樣的;藝術不是那麼一件容易的事情。但到底是什麼,當時自己也搞不清楚。後來,經過好幾年的徬徨與思索,他終於想出了這樣一句口號來表達自己的藝術追求:“理想主義的自由表現”,並把它書寫成多幅,挂在畫室裏當作座右銘,這也許就是後來他蘊育出“獨立思想、獨立技法、獨立風格”,所謂“三獨精神”的濫觴。此後著手組織“草草畫社”,它是中國現代美術發展史一則不可忽視的歷史事件。這中間經過了四、五年的風雨歷程,也是仇德樹進行了大量的“水墨實驗”的時期。

仇德樹將自己早期的創作探索稱之為“潑墨加減法”。是將傳統的媒質以及技法重新解構,這樣的方法幾乎是那個時代的産物,至今仍為許多水墨實驗者在拓展、使用。直至他遇到了劉國松,那時剛進入80年代,此次會見令他眼界大開,但是又很懊喪:自己辛苦了半天,無意中又踩到了既有大師的腳印,雖然很痛苦但他毅然放棄了繼續走下去的念頭。

在這差不同時代,他又開始了“印章歸納法”的實驗,印章介入畫面並盛行與文人畫有關,後來又加入了收藏家的收藏印,它們是作品真偽、歸屬的印信,也是畫面視覺生色的點綴,所以蓋印的位置都十分講究,注重構圖與手法。這慢慢形成了一種審美模式,每當看到有蓋得不合適的印章乃至“破壞畫面視覺性”的時候,我的博物館的專家同事們總是會扼腕嘆息;而每當看到乾隆皇帝等雅興甚高的君主們在那些歷代稀世國寶的畫面空白處,劈頭蓋腦地蓋滿大大小小的紅印時,更是義憤填膺,罵罵咧咧。但奇怪的是西方人並不這樣認為,好幾次我在美國與博物館與同事們交流時,無意中説出了這個看法時,他們很吃驚,他們覺得很好看。這給了我很大的啟發:也許他們只關注視覺本身,而我們自己因教育熏陶的緣故已有了思維定式,被它背後的文化符號的含義所框住了。

我不敢確定仇德樹的“印章歸納法”是否與此有關,但是不受傳統的印章使用的成見陋習的影響這一點是肯定的:印章從繪畫的附庸、配角變成了主角,方整的印面被解析並進行重新排列,成為構圖的要素。當然在今天看來,恐怕他也會認為這樣的努力還是比較幼稚的,只是最初的嘗試而已。就像幾乎所有的中國畫改革者一樣,他們一方面對接踵而來的西方現代藝術的資訊的大量涌入感到震驚和興奮,或學模或借鑒,躍躍欲試于在西方現代主義的圖式背景上重建中國畫框架,但同時對傳統的媒質、技法以及圖式又有解不開的情結,對幾十年來浸染其中的、慢慢積累起來的文化符號、經驗與技法的財富無法捨棄、眷戀難斷。但最終的結果還是擺脫不了那種流行的模式,即模倣西方現代主義的圖式,同時用中國傳統藝術的形象元素對中國傳統文化作表面的、機械的圖像性注解,或以此顯示自己的民族文化歸屬感,在這一點上,無論是國內的現代藝術家以及活躍在西方舞臺的中國現代化藝術家們多多少少地都有這個通病。

令人欣慰的是,仇德樹畢竟是一位善於思考並具有獨立精神的藝術家,他很快明悟到這一點,早在80年代初他已經銘心刻骨地痛悟到:這條路我是走不下去了!他曾這樣描述過當時的想法:

“如果用城堡來形容中國及其他種類的文化或藝術相對獨立的話,那麼我們的城堡的大門是長期關閉的,當大門打開,正興奮不已、迫不及待地想衝出去,以為來到自由的天地,可以盡情吸納新鮮的空氣來滋養我們的中國畫改革的時候,沒想到無意中踩到的都是西方大師門的腳印。想在符號線條與構圖上做文章吧,前面已有了克拉因;如果要講墨與色的韻味的單純性與體悟性吧,羅斯科、法蘭西斯已演繹出絕佳的西式版本。談到水墨的流淌與激情的宣泄,波羅克的實驗也已完成了最棒的現代答卷……但是想退入舊有城堡吧,又發現到處都是祖宗留下的腳印,幾乎找不到可以讓你插足的間隙。那時真感到一種進退兩難的絕望啊!……”

於是,仇德樹覺得必須從根本上推翻原有的思維模式,從圖像革新的旋渦中跳出來去重新去思考一些問題,:比如,什麼才是中國自己的“現代藝術”?什麼才是真正的“中國元素”?怎樣才能找到並體現出自古至今一線貫穿的中國文化精神?難道非得守住祖宗傳下來的、雖已發展到了極至但早被用濫用爛了的媒質手段與技法,那些表皮與細節嗎?西方現代藝術就一定是我們走向“現代”必讀的“聖經”嗎?如果説70年代末,他質疑藝術“不應該是那樣的、不是那麼容易的”是對藝術本體回歸的覺悟的話,那麼此刻則提出了傳統民族文化如何面對“現代性”的挑戰,以及與西方現代文化衝撞後我們的重新定位等問題。

|