|

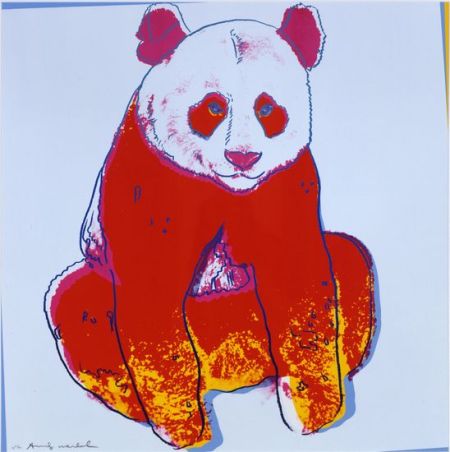

安迪·沃霍爾《瀕危物種:大熊貓》,1983年

美國波普藝術家安迪·沃霍爾的作品正在上海展出。安迪·沃霍爾及其波普藝術對中國並不陌生,他影響了上世紀八十年代末至九十年代中國藝術的波普風,甚至後來的學者將政治人物像和“文革”海報稱作中國的政治波普。安迪·沃霍爾沒想到,他到中國五六年後,其藝術在八十年代末亦開始被中國的美術雜誌所介紹,一些年輕藝術家開始使用他的語言方法從事創作。八十年代末,一些中國年輕藝術家像王廣義等人,將沃霍爾的圖像方式移植到對海報和政治人物的圖像的使用,並一度在歐美走紅,被稱作“政治波普”。九十年代以後,隨著中國的經濟崛起和消費社會的形成,中國的商業文化語境不再需要政治波普的藝術,而是真正産生了與沃霍爾的作品相近的消費文化。像表演攝影、行為藝術、裝置藝術、Video藝術,都可以看到波普藝術的影子。

安迪·沃霍爾不是對流行商品和明星形象的最早使用者,波普藝術最早起源於英國,英國藝術家理查德·漢密爾頓于1956年的“這就是明天”展覽上,創作了一幅《我們的家庭為何如此充滿魅力?》的招貼畫作品,這件作品將健美明星、瑪麗蓮·夢露、沙發、點唱機等消費形象拼貼在一起,組成一幅消費社會的家庭景觀。由於英國在戰後的影響力衰落,儘管英國産生了波普藝術最初的語言形式,但後來由美國成為波普藝術的代表者。

1982年,安迪·沃霍爾曾同攝影師克裏斯多佛·馬可斯私下訪問北京,遊覽了天安門、長城等地。有關這次北京之行的攝影,曾于2008年在北京798藝術區美國人羅伯特開的8億時區書店內舉辦展覽。安迪·沃霍爾曾去一個水墨畫家的家中做客,但此行未與中國的藝術精英謀面。他于七十年代還去過香港,由董建華的妹妹、後創辦香港藝倡畫廊的金董建平接待。金董建平曾于1999年對我談及此事,她説當時後悔的一件事是沒向安迪·沃霍爾要一件作品,如果開口,安迪·沃霍爾會答應的。

波普藝術的語言方法主要是挪用流行文化的現成形象(著名明星和商品的形象),它不強調圖像的原創,而是利用現成的著名圖像進行圖像修改和重組。安迪·沃霍爾的代表作是挪用肯尼迪總統夫人傑奎琳和可口可樂罐頭形象,傑奎琳和可口可樂的形象被複製成九個或多個重復的形象,每個圖像被賦予一個絲網印刷的單色,這些不同色調的同一圖像,被排列成九宮格,或別的重復排列的圖式。

安迪·沃霍爾還曾創作中國政治人物肖像絲網印刷作品,其圖像冠以藍黃綠紅等單色。另一種樣式是在絲網作品上直接用油畫顏料塗抹。1982年站在天安門城樓下,看見高懸的毛澤東巨幅畫像時,安迪·沃霍爾對馬可斯説他“畫這個大概已經有四百遍了”。他喜愛讀這位中國政治人物的書,自1972年開始創作他的肖像的絲網版畫作品。

2006年,一幅1972年沃霍爾創作的中國政治人物肖像被香港富商劉鑾雄以1.3億港元拍得。2008年,香港佳士得曾展出17幅沃霍爾以此為主題的油畫,其中一幅巨幅肖像高約4.48米,如此巨幅的政治人物肖像,沃霍爾創作了4幅。從傑奎琳、貓王、瑪麗蓮·夢露到毛澤東,沃霍爾熱衷於創作超級偶像為主題的作品,他一生喜歡出名,在青年時代出不了名時,自拍了很多擺出明星姿態的攝影。他曾預言,在未來的消費社會,每個人都可以出名十五分鐘,然後被人迅速忘掉。現在微網志和網路視頻幾乎實現了沃霍爾這一經典名言。

挪用現成圖像是後現代主義藝術的主要觀念。後現代主義的觀念最初來自美國的建築領域,現代主義建築的代表樣式是玻璃盒子似的摩天大樓,美國建築師文丘裏認為,玻璃盒子的現代主義建築太過於單調,建築設計可以使用歷史上的風格符號,比如美國的鄉村建築。後現代主義建築挪用歷史符號的手法,逐漸影響了視覺藝術各個領域。而以消費社會的形象作為創作的圖像資源,則是以波普藝術為開端的。

理查德·漢密爾頓和沃霍爾有關消費社會的藝術模式影響了之後的一代代藝術家,像八十年代的美國藝術家傑夫·昆斯、英國的達明·赫斯特;九十年代的美國藝術家馬修·巴尼,日本藝術家村上隆、奈良美智。世界各地幾乎都有使用波普藝術語言的藝術創作,使波普藝術成為一種世界性語言。這種世界性的形成在於消費社會成為一種全球化現象,只要有消費社會的地方,波普藝術就有其存在的文化背景。

在1980年代,傑夫·昆斯公開提出藝術即商品的論點,並將藝術創作當作一種商業化的生産概念。九十年代以後,達明·赫斯特和日本的卡通藝術家像村上隆,更是將藝術品當作一種品牌産品和奢侈品創作的概念,村上隆還將視覺創作直接應用於著名品牌的設計。中國的年輕一代藝術家也隨之仿傚,比如“沒頂公司”,將藝術創作當作一種公司行為。

國內近年也出版了多種版本的安迪·沃霍爾的訪談錄。經過半個世紀,安迪·沃霍爾的遺産可以分為兩部分,一部分是關於消費社會的明星觀和將商業形象作為藝術表達的圖像資源,另一部分是他對資本主義的感傷情緒。之後的藝術家大都只是繼承了他的前一部分,即藝術如何適應消費社會,並將藝術當作一種貨幣化的生産。安迪·沃霍爾的後一部分實際上含有對消費社會的批判,這部分被馬修·巴尼等人繼承。馬修·巴尼在波普藝術的基礎上融入了存在主義的批判內涵。九十年代以來,中國藝術家像任戩、倪衛華、王慶松等人利用波普藝術的觀念批判中國的消費文化。資本主義在20世紀初催生了文化工業,並在二戰後形成了全球化的消費社會。自20世紀初,西方知識分子産生了對文化工業和消費社會的批判理論,比如新馬克思主義的葛蘭西,法蘭克福學派的阿多諾、本雅明,法國哲學家鮑德里亞。毫無疑問,消費社會是一把雙刃劍,一方面,人類社會需要建立以市場經濟為基礎的商品社會;另一方面,人類也要防止消費主義使文化的扁平化、膚淺化和商品化。

|