|

大型作品《西湖》。

大型作品《西湖》爆破現場。

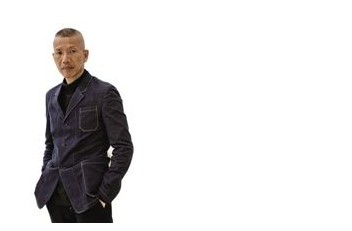

蔡國強

大型作品《西湖》和大型個展《春》,再一次把這個人們並不陌生的名字,推到公眾的視野中。事實上,在本報記者開始採訪的半個小時前,他還“不太客氣”地提前結束了另外幾家媒體的訪問。

不少人認為他行事乖張,另一些人則將這些率性行為解讀為他的童心。

對於媒體和輿論評價如何,蔡國強並不十分關心。他曾經這樣説過,“最初運用火藥進行創作的動機,是為了尋找到一種能與自己謹慎小心的性格形成鮮明反差的藝術門類,從而釋放內心情感。小心翼翼是好事,但藝術家小心翼翼就不是好事。”

《21世紀》:作為出生於上世紀50年代,80年代開始遷居海外的那批中國藝術家中的一位,你既是一個典型性的代表,但又和他們有許多不同。例如,出國前你並沒有接受過藝術方面的專業教育。今天卻在藝術的道路上走了那麼遠,你怎麼看自己那段“不專業的經歷”?

蔡國強:如果當年我和別人一樣,在藝術學院中學習,用大部分的時間學油畫或國畫,那我就不會有對空間和材料的特別觀念。正是在舞臺設計學習中,我接受到了這種訓練。後來,才有了《為外星人所做的計劃》等系列,這些作品正是建立在空間和時間的經緯度上。就連此次的作品《西湖》,我也是從時間與空間的角度去進行構思和創作的。希望通過這個360度的作品,讓參觀者以另一種方式去感受西湖。

《21世紀》:是的,去了日本之後,你開始創作《為外星所做的計劃》系列。最初,你説自己希望通過這一系列的大型爆炸計劃,向宇宙發出信號,尋找地球和外星球之間的對話。直到今天你依然堅持著這種對話。例如,剛剛在美國洛杉磯當代美術館做的爆破作品《天梯》。這更像是一位研究空間與時間關係的科學家的計劃,很少有中國藝術家會以這個為關注點,此前也沒有日本藝術家以此為關注點,為什麼你會在當時提出這樣一個創作計劃?

蔡國強:對,無論是在當時的中國還是日本,這樣的創作主題的確很少見。我到日本的第三年,在一家小畫廊裏做了第一個關於時空的作品《空間第一》。我將一個廉價的紙質窗簾炸上許多破洞,挂起來當作一個裝置,沒想到它竟吸引了日本藝術界的關注和許多媒體的報道。

但我對時空的關注,並不和西方藝術家一樣,畢竟我是一個東方人。遷居美國後,我主要在西方工作,常常聽到藝術家們談論空間問題。但我總是在想如何在空間中展現時間。

在東方文化的宇宙觀中,“宇”是空間,“宙”是時間。但中國人的宇宙觀裏關注的,並不是西方人最關注那些話題,如外太空。中國人的宇宙觀裏更包括了神鬼、風水、氣功等看不見的事物。而這個宇宙觀也影響了我進行作品創作的方法論。

我的奶奶在我爺爺死後還一直與他對話,她跟我説,她常常能看到我爺爺的影像,例如在湖面上,他們的這種交流已經長達六十多年。人們常説怪力亂神,但對我而言,它們都是宇宙的組成部分。

《21世紀》:用火藥作筆墨這種方式會繼續做下去嗎?會不會擔心火墨丹青成為你的一個符號?

蔡國強:這些已經變成符號了,所以我既要面對它也要放下它。其實我們可以把火藥當作顏料,就正如一些畫家,一輩子都在畫油畫、畫水墨。關鍵在於不同的時期要有不同的意義。我在洛杉磯也做了很多很好玩的創作,例如用火藥炸出我奶奶的照片,甚至還炸出報紙。我不給自己界定一定要改變,自然而然的發展最好。

《21世紀》:火藥爆破對藝術家來説具有很多不可控的因素,你是怎麼看待創作中這種不可控因素的?

蔡國強:比方説這次在杭州的作品。除了火藥本身的不可控外,還有和很多人員合作的過程也是不可控的。他們有不同的文化背景,合作過程中還有很多偶然性因素介入。而從客觀角度來考慮,還包括杭州西湖自身的自然條件,霧氣,下雨等等。

但這些不可控因素讓我的作品充滿了危險與不安,但同時它們又成為了作品的一部分。將自然的各種因素呈現在作品中,對我來説也是十分有魅力的。若是百分之百能把握的事物,對我而言反倒意義不大。

“創作如同一場嬉耍”

我對創作的態度,更像是一個小孩在玩耍。孩童的嬉戲,哪有什麼成功和失敗之分,他們只會在玩耍中尋找新的晚點。我本來打算在洛杉磯的一個天文臺創作爆破作品“天梯”,前期準備工作已經做了一年多,但最終沒能獲得當局批准。但我並不感到特別失望,所以當洛杉磯MOCA找我進行爆破創作時,我就將這個新的計劃命名為“天梯”,儘管兩個作品之間的設想和創意完全不同。當我為MOCA的這個計劃命名時,我突然感到我的創作過程本身也是在尋找一個“梯子”,它將帶我尋找更多的主題。

《21世紀》:有很多人説你是個幸運的藝術家,在上世紀八九十年代就開始獲得贊助,到今天《春》這個展覽獲得到勞力士的支援和贊助,你認為你的哪些特質能吸引到這些商業品牌的關注和支援呢?你會因為要在商業與藝術間作平衡而痛苦嗎?

蔡國強:是的,我很幸運,我自己也不知道為什麼會如此幸運。我不會為因為要在商業和藝術間進行權衡而煩惱,因為這些支援者並不要求我做些什麼。你看,我兩腕空空,從來不戴手錶,勞力士也從未要求過我佩戴他們的表。你得相信,這世界上有些人願意相信你,喜歡你,並不是為了經濟原因。

《21世紀》:是的。不走商業途徑,並不代表不能獲得認可和成功。作為一位從來沒有藝術經紀人,從來不簽約畫廊的藝術家,你可曾想過這樣的工作方式,有可能讓你一直過得很拮據?

蔡國強:是的,我在從事藝術創作之初就選擇不找經紀人,不與畫廊簽約。和許多藝術家不同,我沒有畫廊、經紀人、代理對我和我的作品進行包裝、宣傳。我只願意通過作品在視覺上的衝擊力,利用人們的好奇心來進行宣傳。

剛到美國時,有藝術圈裏的朋友建議我改變自己的行為方式,他們認為,尤其是在希望的藝術體系中,沒有代理人和畫廊就無法在專業美術館裏舉行展覽。但後來,我受邀在MOMA等多個美術館裏舉辦了展覽。此後,他們又跟我説,如果再不找個經紀人或畫廊,即使我曾經在美術館中舉辦過展覽,也無法在美術館中舉辦回顧展,因為那涉及到與多個美術館或收藏機構之間的合作。但事實上,我後來也在多家美術館中舉辦過回顧展。在美國生活了20多年,我依然不會説英語,但這並不妨礙我與任何一個我想交流的人溝通。

《21世紀》:你在上世紀80年代旅日或90年代旅美的藝術家群體中,總是顯得很獨立。那些與你年紀相倣的藝術家們,其實經常聚集在一起,但你和他們之間顯得有些“不融入”。這種獨立是源於你的個性還是刻意?對你的創作又有怎樣的影響呢?

蔡國強:我個人比較寂寞,於是就通過藝術這個時空隧道來彌補我個性上的弱點。你也看到,在國內,我對當代美術史貢獻不大,我只是自己在“玩”自己感興趣的那些事。我希望自己有充分的自由,其代價就是自己變得很獨立,很寂寞。無論是在美國還是日本,我總是為自己保留空間。

《21世紀》:你是寂寞男孩——這句話不太可信。你在跨界合作中是非常活躍的,例如與著名建築師扎哈·哈迪德或著名設計師三宅一生的合作。如果你是一個寂寞男孩,怎麼會有這麼多的跨界好友和合作項目?

蔡國強:因為他們也是寂寞男孩和寂寞女孩。為了排解各自在其領域中的寂寞,他們也要隔三差五給彼此一個電話,或者見見面。我前兩日還“被”建築師弗蘭克·蓋裏致電,他老是要約我聚會,因為他真的很寂寞。

|