|

1月9日,北京白盒子藝術館新年首展“開顯”開幕,展出了江大海、孟祿丁、李磊和譚平4位在當代抽象藝術界具有代表性的藝術家的新作。

同日,“桃花源記——李磊、古原繪畫作品展”在珠海市古元美術館開幕。上海美術館策展人盧緩認為,李磊和古原立足於對生命意味的體驗,他們的創作代表了中國當代抽象藝術的主要發展趨勢。

不久前,“中國當代抽象藝術邀請展”、李松松個展“抽象”等陸續舉辦,高密度的一系列活動似乎表明:抽象藝術在中國經歷了30多年的岑寂之後,漸漸熱絡起來了。

抽象藝術在中國

從藝術史上看,作為一種藝術思潮和藝術運動,抽象藝術起源於20世紀初的西方。早在19世紀中期,西方的傳統繪畫便面臨著失語的危機。一方面由於攝影技術的成熟,作為對表像世界進行再現的繪畫開始喪失了自身的合法性和正統地位,不得不尋求新的發展;另一方面,由於宗教影響的式微,藝術有取代宗教的傾向,或者人們對藝術做了宗教化的理解,於是將藝術與宗教融合,進而在審美現代性與“為藝術而藝術”的思潮中孕育了早期的西方抽象藝術。

中國在上世紀30年代便出現了一批具有抽象傾向的現代繪畫,但一直未被重視。“文革”以後,新時期抽象藝術的發軔肇始於吳冠中關於“藝術的形式美”的討論。1979年和1980年,吳冠中連續在《美術》雜誌上發表了《繪畫的形式美》和《關於抽象美》兩篇文章,由此引發了一場有關形式、抽象、美感等問題的大討論。但是,抽象藝術在中國美術界真正大規模的出現還是在“八五新潮”時期。

據青年批評家何桂彥介紹,在“新潮”到90年代初這段時期,在抽象和抽象表現方面具有代表性的藝術家有孟祿丁、譚平、尚揚、王易罡、于振立等;除上述藝術家外,再有就是以余友涵、張健君、陳箴、李三、丁乙等為代表的上海抽象群體。大致説來,北方的抽象藝術家偏重於抽象與表現的融合,力圖將西方的現代風格與中國本土的文化精神予以結合,以此來創造一種崇高的、近似于某種宗教境界的東方現代精神。而上海的藝術家則更希望用一種獨立的抽象圖式來捍衛自身獨立的精神。

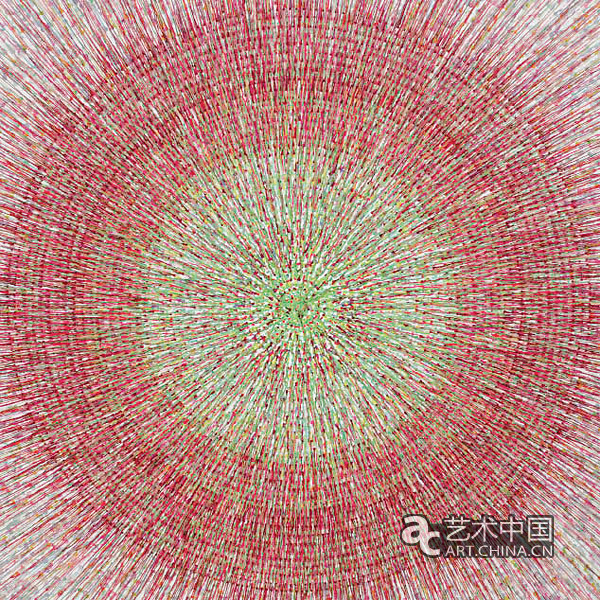

經過近30年的積累與發展,今天,藝術家們對於抽象藝術也有了更深入的認識,形成了多元化的發展傾向。例如,“開顯”展的4位藝術家呈現出了不同的創作風格:旅法藝術家江大海的畫作長于表現色彩,呈現東方古典藝術的深遠意境;孟祿丁的抽象藝術有著更為大膽的探索,其作品“元速”系列將工業化的機械之美融入布面繪畫;李磊的新作“海上花”系列,凸現了中國的人文傳統在當代都市文化語境中的堅守與突圍;譚平有著對中國傳統文化的聯想與追求,更注重於對生命與情感的內在表現。

“中國的文化思維與抽象藝術有著很深的默契,如書法、中國畫中的大潑墨等,都有很強的抽象性。中國藝術家在解讀抽象藝術時,借用了很多中國文化的審美原則和審美情趣,因此,抽象藝術在中國將更加具有生命力。”上海美術館執行館長、藝術家李磊如是説。

在中央美院副院長、藝術家譚平看來,中國抽象藝術家的發展與整個中國抽象藝術發展的脈絡基本一致,很多抽象藝術家有著相似的人生經歷,如都畢業于學院,都受過傳統造型藝術的訓練,大多出國留學,回國後藝術風格逐漸與中國的現實、文化相結合,形成了今天的面貌等。“在中國從事抽象繪畫的藝術家大多有著深厚的藝術積澱,他們的藝術有時用語言難以形容或表述,但後面卻藏著非常豐富的寓意、觀念和表現力。”譚平説,只要中國的藝術家能夠汲取本民族的優秀文化,將有價值的藝術元素綜合在一體,必能形成中國抽象藝術的特有風格,在國際藝術界佔有一席之地。

邊緣:抽象藝術的無奈

“開顯”的策展人伊丹認為,抽象藝術本身具有反藝術的精神,又以反藝術的方式為藝術注入了無窮活力,它的背後是一份理性的獨立。“中國當代藝術走了30多年,也喧喧嚷嚷了30多年,目前,需要這樣一種藝術,以極致的繪畫風格凝練一切,擯棄文化成見,擯棄東方和西方的觀念溝壑,以包容的精神,溯本追源,融入當代。”

但遺憾的是,雖然近年來關於抽象藝術的各種展覽和評論逐漸活躍,從事抽象藝術創作的藝術家的人數也日趨增多,但抽象藝術仍然處於邊緣化和非主流的境況。

細察當下的抽象藝術作品,人們會很清晰地發現,中國的大部分抽象藝術家已經逐漸脫離了純粹模倣西方的方式,逐漸形成了本土的、經過中國傳統審美哲學浸泡過的東方抽象藝術。如在江大海的新作《茫》中,雖然採用了西方的很多繪畫語言,卻並不是純理性的西方抽象,他用“甩”的手法和十幾層的上色使作品具有大氣升騰的感覺,給觀者一種宇宙或星系的聯想。“這個作品的抽像是有跡可循的,也有一些具象的東西,將東方的感性與西方的理性結合起來是我的嘗試。”在江大海看來,如何在抽象和具象之間找到一條適合的路是中國抽象藝術發展的關鍵。“中國的抽象很多與自然有著某種聯繫,山水畫就有著很高的成就,將來中國區別於西方的東西就在意境的追求上,在於對中國水墨山水畫的應用和認識上。”

其實,中國抽象藝術所遭遇的困境是由內外多種原因的糾結而造成的。在何桂彥看來,除普通觀眾的欣賞習慣和審美判斷外,批評家對抽象藝術也有很多責難。“由於抽象的圖式中沒有明確的圖像,批評家的闡釋一樣很難順利進行。中國批評界的主流批評話語和評判藝術作品價值高低的標準是圍繞現實主義的藝術形態建構起來的,所以,新的藝術形態讓批評家們長期形成的批評話語失效,而抽象的形式也阻礙了他們對作品進行深入的解讀。”

何桂彥説,官方的審美趣味、潛在的市場因素等也抑制了抽象藝術的發展,如何超越“形式主義”,擺脫掉入“裝飾藝術”的泥潭,以及如何超越西方這個龐大的參照係也是中國抽象藝術必須解決的課題。因為“人們在評價一幅作品時,往往會衡量它的社會學意義,如對社會、現實的干預性,而抽象藝術對現實社會干預的力度是比較薄弱的,因此在目前這種社會學敘事的情境中,抽象藝術註定是邊緣化的。”何桂彥説。

抽象藝術邊緣化的另一注腳是不盡理想的市場狀況。就目前來看,從上世紀80年代以來一直堅持創作並形成自己創作風格的抽象藝術家,作品價格略高,而創作時間較短、沒有什麼名氣的青年藝術家,作品價格則相對很低。

抽象藝術亟需啟蒙教育

在西方,抽象藝術經歷了上百年的發展和無以數計的展覽的洗禮後,已經塑造了民眾普遍的審美視覺,而這種把抽象藝術融入生活的狀態,對中國而言卻顯得非常遙遠。當那麼多中國觀眾用迷茫、疑惑、好奇的眼光來審視抽象藝術作品時,我們只能感嘆,中國現代主義的藝術啟蒙才剛剛起步。

“我們對於抽象藝術的教育體系是不完整的,即使高校的美術專業也沒有將此作為一個獨立的環節進行系統講授。”何桂彥對記者説,“抽象藝術的學習不僅僅是一個技術層面或藝術本體方面的問題,它需要學生對中西兩個抽象系統都要有較為深入、系統的了解,但是,目前國內具備這種系統講解能力的高校非常少,除了部分美術學院外,抽象藝術只是美術教育中一個極小的組成部分,分量實際很輕。”

除此之外,普通民眾接受系統藝術教育的機會更是微乎其微。即使部分人在有意提高自身的藝術修養時,也往往方法不對,逐漸流變為一種對普通技法的學習(如學習素描、國畫等),而不是從美術史或欣賞的角度去認識繪畫,所以在美術館看到抽象類的作品仍然會感到陌生、看不懂。

“中國的文化建設需要補充抽象藝術一課,需要在形式美感上進行普及教育。”抽象藝術家周長江説,“西方人從小就在美術館裏上課,而我們的部分大學教授、專家在講到美術的時候卻仍是美盲,講不明白。美術不是知識性的,它應該滲透在生活之中。今天我們看美術作品的時候是用‘實’來看,但‘實’是認知,不是欣賞,‘虛’才是欣賞,通過‘實’看到‘虛’才是高手。但是我們現在習慣了就‘實’看實,所以很多人看‘虛’其實未必懂。”

雖然抽象藝術在當下的民眾中還未引起足夠認可,但圈內人已經對它逐漸重視,對其未來發展也多持樂觀看法。白盒子藝術館館長孫永曾説:“抽象藝術裏面有意境,有中國傳統水墨的感覺和西方現代藝術語言,可以説是繪畫發展的一個方向。抽象藝術有一個極簡的觀念,我們做事的方式、建築、家居、工業設計都有極簡化的趨勢,我想,不久的將來,抽象藝術將會被越來越多的普通人理解和欣賞。現在它具有學術性,將來一定有商業性。”

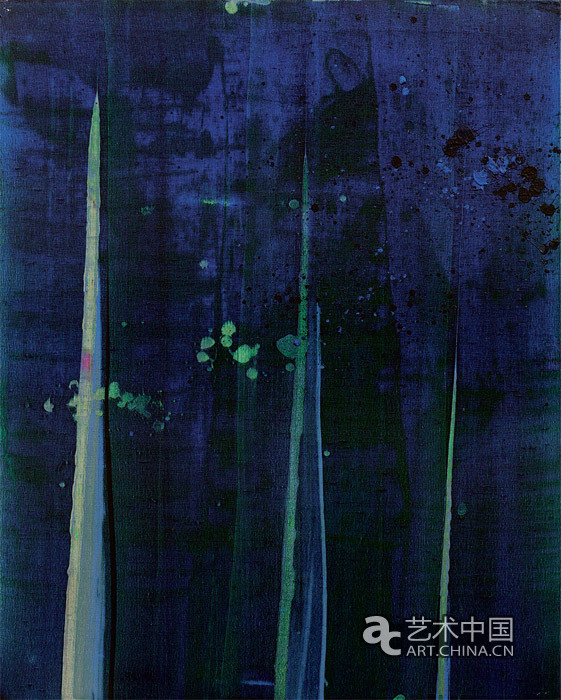

子夜聽蟬(丙烯) 李磊

|