自畫像 木板油彩 40.6x31cm 1942-1944年

在20世紀中國現代美術史上,“黑沙駱”這個名號對很多人來説或許略顯陌生,但若提及天津美術學院的創建者,曾開創了兼具金石韻味與時代精神“篆草新風”的藝術家李駱公先生,美術界同仁定會肅然起敬。這位曾以“黑沙駱”為筆名確立了個人早期藝術聲譽的藝術家,主張搞藝術要有“過河拆橋”的勇氣,認為“藝術要有山嶽般的重量,也要有駱駝般的韌性”。他以鐵筆為中國傳統藝術的現代化轉型開闢了新的道路,也在中國現代美術史上留下了獨特的個人印記。

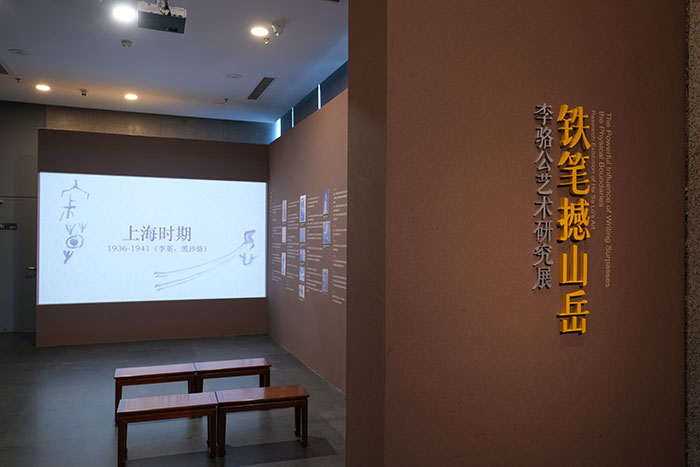

2025年4月9日,“鐵筆撼山嶽——李駱公藝術研究展”在北京畫院美術館開幕。展覽精選李駱公先生120余件(套)藝術作品,以早期油畫、交遊篆刻、書法創作及晚期油畫四大板塊,系統呈現李駱公貫通中西、融匯古今的藝術探索之路。

展覽現場

西潮澎湃,又一位從上海美專走出的藝術家

北京畫院院長吳洪亮在展覽前言中闡述了此次展覽的策展思路。展覽借由四個板塊試圖構成一個李駱公相對完整的藝術敘事:從西潮澎湃的早期油畫,到金石鏗鏘的篆刻創作,再到重構新風的篆草書法,最終歸於漓江的藝術沉思。重訪李駱公的藝術疆域,不僅為追溯其獨特的創作歷程,更試圖追問在全球化語境下,中國藝術的“破界”與“守魂”等諸多問題。

哈爾濱街景之一 1944年 44.5×35cm 木板油彩

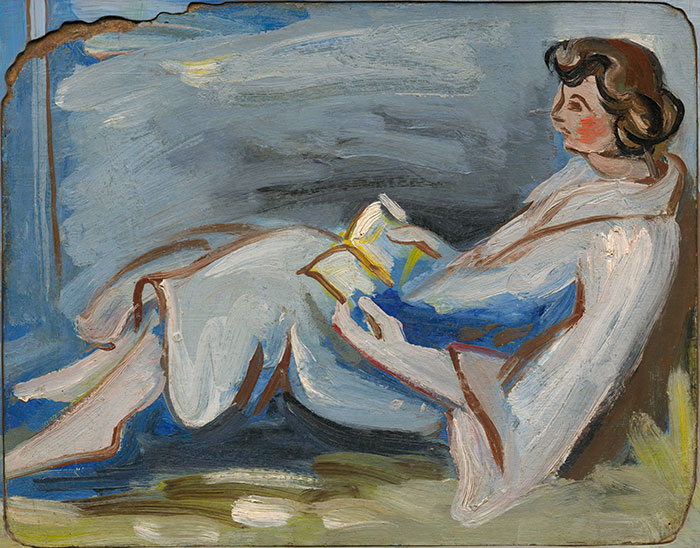

展覽一層展廳展出李駱公早年油畫作品,包含人物畫和風景畫。這些作品帶著20世紀中國美術特有的氣息,將李駱公創作生涯早期的藝術學養和繪畫面貌整體呈現在我們面前。

李駱公1917年出生於福建福州,1936年報考上海美術專科學校,因在考試中雖然名列前茅卻交不起學費,被倪貽德、關良、丁衍庸等幾位教授聯名向校長劉海粟推薦,劉海粟看過考卷後,立刻決定破格錄取李駱公。

在上海美專,李駱公師從劉海粟、關良等學習油畫,這段師徒情也墊定了他們日後一生的友誼。1944年,李駱公留學日本,進入日本大學藝術科,跟隨野口彌太郎、豬熊弦一郎等本土藝術家學習油畫和現代繪畫。與劉海粟、關良等前輩藝術家一樣,李駱公早期的藝術創作和探索之路也遵循了20世紀中國現代美術創作的主流,即在吸收西方表現主義的繪畫語言和傳承中國傳統寫意精神的基礎上發展新的藝術樣式。

讀書的少女 木板油彩 37.7x46cm 1940年代

從展廳展出的多幅油畫作品中,不難看出印象派、野獸派等西方現代藝術對其早年創作的影響。劉海粟先生對此曾有過一段文字記載:當時的高材生李英(駱公)迷上了馬蒂斯、弗拉芒克、特朗,臨關先生的油畫頗得神韻,同學們很羨慕。關先生一回回找他談心,讓他走出窠臼,另覓新途。李英去東京讀書,關先生寫了信讓他去找日本的名家。後來李英回滬辦了個展,取了筆名“黑沙駱”,形成了自身的面目。

一層展廳早期油畫呈現

藝術家倪軍在現場談及李駱公這批早年的油畫時説:“上世紀以顏文樑、劉海粟、李鐵夫先生為代表的一代又一代藝術家,他們的眼界是很寬闊的。今天我們看到李駱公先生的作品,雖然畫幅不大,但無論從油畫表現手法還是對形與色的理解上,都已經達到了很高的程度。他的造型手法嚴謹,色彩既生動又微妙,這些在後期也間接影響了他的教學和書法篆刻。”

晚年變法,開創“篆草新風”

1944年,李駱公從日本留學歸國,之後在河北女子師範學院任教。1949年,學校改名為河北師範學院。1951年,他在河北師範學院創建了美術系,任首任系主任。這個美術系,就是今天天津美術學院的前身。

1969年,李駱公調廣西桂林市靈川縣文化館圖書室工作,自此在桂北地區生活了23年。漓江時期(1969-1992)是李駱公藝術生涯的重要轉折期。這一時期,他經歷了物質匱乏與精神困頓的雙重考驗,藝術創作的媒介和重心逐漸發生了轉移,最終形成了獨特的創作風格。

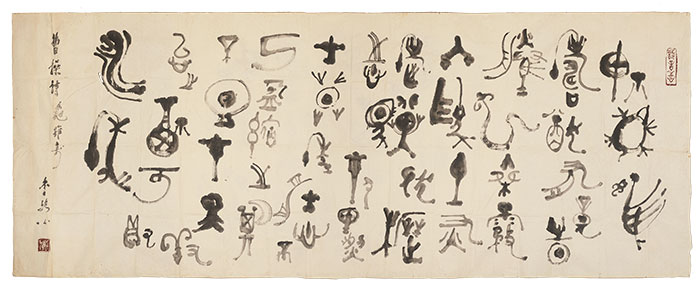

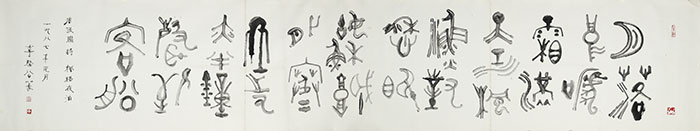

龜雖壽 紙本水墨 190x500cm 1978年

李駱公先生的孫子、藝術家李不酸在現場告訴我們,70年代初,由於家庭貧困和桂林潮濕多雨的環境,李駱公的早期布面油畫損壞嚴重,他決定燒掉這些作品,以此結束油畫生涯,轉而專心於書法篆刻。

“來到靈川縣文化館後,李駱公一頭扎進了對漢字的研究,他將書法視為一種新型的繪畫創作,其研究和創作的範疇都在視覺領域,篆刻也如此。”藝術家倪軍告訴我們。

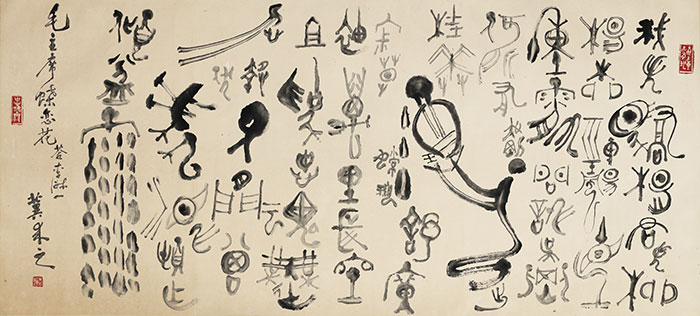

李駱公的書法探索始於幼承家學,青年時期曾在上海美專兼修書法及篆刻,得名家指導研習篆隸,沉迷鑽研漢字造型,取法甲骨、金文等精髓,以現代美學思維解構漢字造型規律,將八大山人、石濤、吳昌碩、齊白石等歷代大師的筆墨精神熔于一爐,開創出兼具金石韻味與時代精神的“篆草”書體,拓展了傳統書法的表現維度。

蝶戀花·答李淑一 紙本水墨 81x179cm 1983年

北京畫院院長吳洪亮在接受採訪時説:“作為20世紀中國藝術和藝術教育的推動者,李駱公先生的藝術貢獻,尤其是他對中國書法和篆刻藝術的系統性研究與革新在20世紀很有代表性。他以篆書為基礎的現代性、實驗性書法創作在今天看來仍有極強的先鋒意識和視覺衝擊力。”

展覽二層展廳集中展出了李駱公眾多篆草書法代表作,從早期油畫到這些面貌迥異的篆草變法,我們既能看到其一以貫之的深刻的現代性意識,又能從中體味出藝術家以刀鋒破繭、勇辟新路的銳意與不易。那些甲骨文般蒼勁的線條與抽象形式碰撞出的墨象,既承載著中國傳統書法的筆墨精神,又迸發出解構重組的現代鋒芒,呈現出藝術家在碑帖桎梏與當代表達間的求索軌跡。

張仃之子、藝術家張郎郎在展覽現場講述了兩位藝術家昔日相處的一段往事,“60年代,我父親在中央工藝美院美術學院畫了一批畫,在當時叫‘裝飾繪畫’,也就是將現代西方藝術樣式和中國繪畫的線條結合,華君武形容這種風格是‘畢加索+城隍廟’。李駱公先生看過後非常喜歡,他們二人在創作理念上是同步的,都在不斷思考怎麼突破自己、突破既有藝術的藩籬。”

楓橋夜泊 紙本水墨 517x97cm

在張郎郎看來,李駱公的篆草書法將中國古代甲骨文和象形文字,包括古代壁畫、岩畫上刻的字演化為一種新的裝飾文字和書法樣式,其中既蘊含著深厚的古代藝術學養,又有非常現代的創新意識。“從表面上看,李駱公先生的篆刻書法好像與我父親張仃先生的焦墨山水完全是兩回事,但他們實際表現的都是藝術無止境的探索精神,他們都在自己的道路上探索,能夠走到哪是哪,走著走著發現柳暗花明又一村,這就是他們一生奮鬥過程的寫照。”

金石為媒 成就交遊佳話

李駱公的篆刻藝術歷經三個重要發展階段:早年師從陳子奮、王個簃奠定傳統根基;1957年後在郭沫若、錢瘦鐵等支援下專攻篆刻,初期取法齊白石單刀技法;1961年起深入研究大篆文字,融匯吳昌碩、齊白石、鄧散木、寧斧成諸家之長,並吸收東西方藝術精華,構建獨特美學體系。他將傳統金石雄渾氣質與現代構成理念完美結合,開創了篆刻藝術的新境界,形成既具古拙韻味又富現代張力的獨特印風。

展覽現場亦精心呈現了李駱公先生眾多篆刻代表作。從表面上看,他的油畫、書法與篆刻創作似乎各成體系、相互割裂,但細究後不難發現,這三者間實際有著相互支撐、彼此激發的內在關聯——早年油畫創作的訓練為其篆刻注入現代感,書法線條的韻律又反哺其油畫的筆墨表達,而篆刻的金石趣味則為書法平添了古拙之氣。

肖形印 1960年 5.3x5.7x3.7cm 壽山石

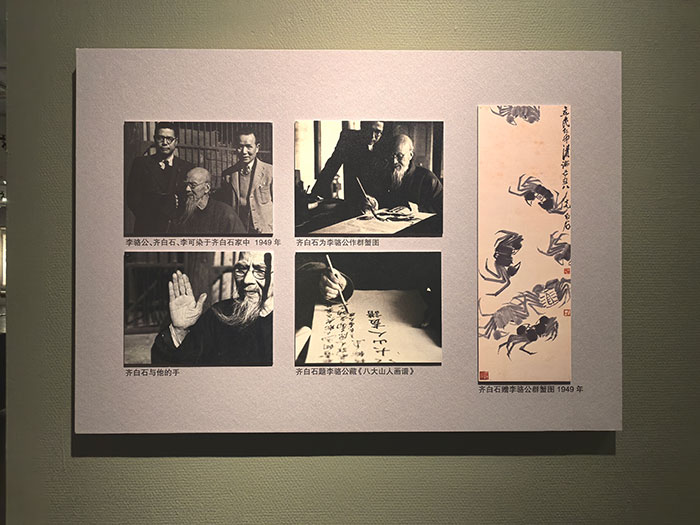

據北京畫院美術館負責人薛良介紹,此次展覽還專門開闢了李駱公先生的藝術交遊專區,將李駱公生前與齊白石、李可染、關良、劉海粟等前輩大家的交往點滴以文獻和攝影的形式專門陳列,從中既可以看到藝術家之間的書畫交遊,也能看出李駱公篆刻與書法作品的相互交織與互動。

劉海粟、關良等前輩藝術家長期與李駱公保持著書信來往,展覽現場展出許多珍貴的書信手稿,他們欣賞李駱公的篆刻藝術,常邀請他為自己篆刻印章。“李駱公是將書法、篆刻的內容與形式美感結合到很高藝術水準的藝術家,他的繪畫、書法、篆刻不是割裂的,而是貫穿一生的統一體。在他藝術生涯的晚期,無論是表現漓江山水的小幅繪畫,還是給可染先生等前輩藝術家刻的印章,都能看出他對中國傳統繪畫筆墨用色的把握水準,在此基礎上,他將漢字象形的特點也發揮到了極致。”倪軍説。

漓江煙雨 1980年 10.7x10.2x2cm 滑石

展覽現場有一本八大山人畫冊及其封面,見證了李駱公與齊白石先生交往的經歷。李駱公從日本學成回國後,曾在李可染的引薦下去拜訪齊白石,當時李駱公花重金從日本購買了這本八大山的畫冊,攜畫冊親送白石老人觀看。白石先生對八大極其崇拜,曾專門作詩“青藤雪個遠凡胎,老缶衰年別有才。我欲九原為走狗,三家門下轉輪來”。齊白石先生不僅對這本畫冊非常珍視,在自己88歲高齡時,還將這首自作詩寫了上去,成就了齊白石與李駱公之間一段交往的佳話。

齊白石與李駱公昔日交往

李駱公1980年代以漓江為題材完成的油畫

展覽以李駱公1980年代以漓江為題材完成的最後五幅油畫作為結尾。這些作品以簡練的筆觸捕捉漓江的山水光影,與其早年的油畫風貌已大不相同,曾被評價為“用油彩寫就的東方水墨詩”。其藝術理念深刻影響了廣西本土藝術家群體,推動了廣西現代藝術的發展。

展覽現場

展覽現場

“鐵筆撼山嶽,方寸容天地”——這是李可染先生對李駱公篆刻藝術的讚譽。在二十世紀中國藝術變革的浪潮中,李駱公先生正是以“鐵筆撼山嶽”的開拓精神,在傳統與現代的交匯處開闢出一條獨特的藝術之路。這不僅是一位藝術家個人探索的寫照,更是那個風雲激蕩的年代裏,中國藝術家們以傳統為根基、勇探新境的創作精神的生動體現。

開幕式現場嘉賓合影

此次展覽將持續至2025年5月11日。

【撰文_臺馨遙]