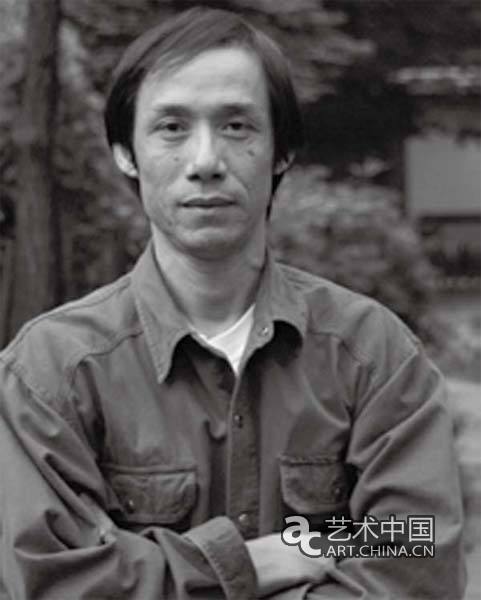

翁劍青 翁劍青,藝術學博士,畫家。曾先後就讀和畢業于南京藝術學院、中央工藝美術學院、清華大學美術學院。曾研修于日本高千穗大學。現任北京大學藝術學院教授,上海大學客座教授。北京大學視覺研究中心公共藝術研究所所長。清華大學吳冠中藝術研究中心研究員。中國美術家協會會員。全國城市雕塑指導委員會藝委會委員。中國工藝美術學會雕塑藝委會副秘書長。主要從事現代藝術史和城市公共藝術理論研究。自2000年以來,曾出版《公共藝術的觀念與取向》、《城市公共藝術》、《形式與意蘊》、《20年焦點論爭》(與他人合作)等學術著作。先後發表美術史論學術論文70余篇。 a+a:您認為城市“公共藝術”與城市的關係應當是怎樣的? 翁劍青:公共藝術首先是一個特定空間性質中的藝術的概念。其中一是城市中的“物理性質的空間”,一是公眾可介入社會空間,進而也是一種産生公眾意見的“輿論空間”。換而言之,公共藝術既依附於城市的開放性空間,同時也是指存在於 “城市社會”中的市民大眾的輿論空間。可以説公共藝術與城市的聯繫是天然的,現代文明首先是在城市母體中發展起來的。公共藝術的文化、制度及其技術背景均是與城市社會的形態、發展歷程密切相關的。從這個意義上來講,公共藝術與城市形態、城市空間屬性的演化有著千絲萬縷的聯繫。 近30年來,中國的城市化發展的進度前所未有。從某種意義上來講,現代化的概念首先是城市化。城市化最集中、最顯著地體現了現代化的情形和內涵。這個過程中即包括觀念形態、技術形態、生活形態和制度形態的對以往歷史的超越。這不僅僅是“器物”層面的變革——高樓大廈、現代化的交通及通訊設施,以及方方面面物質生活的諸多現代技術手段的運用,而重在人與社會的價值觀念與發展方向的變革。城市的一個重要概念,即集中的生活與創造方式,包括人才、資訊、知識、資本、市場的高度集中與交流。在這樣一個高度集中的生活空間中,人們希望更多産生有助於對新的及未知領域生活的想像、創造、體驗、交流機會的可能性,所以城市從來不僅是一種物質文化的堆砌,更是人類社會精神思想和各種創造慾望的搖籃與實驗場。這其中不僅是對自然科學、應用性科學的孕育,還有對人的情感和理想的孕育和包容。公共藝術作為一種文化方式,它來自於市民公眾,最後還要為城市的公眾生活服務,這自然就會産生具有當代特性的藝術。公共藝術從私人的、小團體的、博物館的藝術中走出來,服務於更多的專業與非專業的城市居民,體現公眾對社會問題、私人問題的各種態度、期望,體現公眾意志和社會審美文化;此外,還有是對一個公共區域的環境景觀與美學品質進行美的形式和應用功能的改造。這其中都需要公共藝術及其觀念的介入,這種情況下就産生了當代城市的公共藝術。 概要的説,公共藝術有4個最基本的特性:其一,放置於開放性的空間中,為市民公眾開放和享用;其二,藝術作品具有某種公共精神及社會公益性質;其三,直接面向特定或非特定的社區或社會群體;其四,其資金來源一般是來自政府掌控的專項建設資金或來自社會的捐贈(包括私人或團體按法規支出的公共藝術資金);還有很重要的一點是,公共藝術強調其建設過程的社會參與,藝術作品的提案、審議、修改及其設立的過程,倡導由社會(或由藝術項目所在社區的)公眾及其代表共同參與商討和民主決策。使藝術對於公共空間的介入成為社會公共生活的一個組成部分。

《陰山障外》 油彩 2008年 a+a:您認為“公共藝術”在城市發展、樹立文化形象、提高人民生活水準上應當扮演怎樣的角色? 翁劍青:公共藝術並非一種單一的藝術樣式,也不是一種特定的風格或流派。它也未必是一種具有宣言的藝術運動,其概念是隨著社會經濟、文化認知的發展和實踐的需求而發展,隨著公眾輿論及社會文化批評的延伸而持續變化的。成功的公共藝術更多是通過藝術對於公共空間的介入以及與公眾社會的對話,體現其具有創造性或超越性(及批判性)的價值觀念、審美經驗和社會效應。公共藝術介入城市公共空間的方式是具有多樣性和包容性的,它可以訴諸於感官形式的美學創造,也可以強調對於公共空間的場所功能和心理的有益作用,也可以重在對於社會理想和正義的昭示。所以談公共藝術的角色時候,需要結合具體的社會環境及空間性質,包括其依託的自然條件和人文歷史背景。 公共藝術大都出現在廣場、公園、碼頭、車站、醫院、學校、社區以及其他公共建築環境中。藝術的介入首先要考慮到城市及社區的居民,外來移民及旅遊者們的生活與社會活動之訴求。公共藝術應當對特定空間氛圍中的人的行為方式、心理特性和人文環境予以充分關注,再落實到對於具體地塊及空間結構的形態、尺度、周邊業態、歷史淵源以及生態環境的應對舉措。目的是使公共藝術的介入需符合這些元素的合理髮揮和有益的整合,併為之增添人文內涵和場所的適宜性及美學價值。這樣才能為公眾創造更為舒適、安全、易於産生自我及相互認同的公共空間。使得市民公眾便於和樂於其公共生活、娛樂、健身、學習與交往行為的産生。 公共藝術的介入必須考慮多數人現實生活中的行為與情感需求,所以我們強調某種場所精神和公共精神:比如需要洞察和研究那些以文化娛樂、健身和旅遊觀光為主的地區,或者是以商業及大眾消費活動為主的周邊區域,或者是政府行政辦公區域,或者是高新産業研發與展示區域,或是城市歷史文化或生態環境保護區域等。由於它們均有著不同的空間屬性及文化語境,有著不同的社會功能及效率訴求,因此對於它們各自特性的關注與理解,對於公共藝術項目的早期創意與策劃,整體建築景觀形態的規劃甚至是一些單體建構物及其景觀元素的配置,都有重要的意義和必要性。包括具有藝術與文化涵義的、必要的公共傢具和衛生設施的介入,都需要有一個統籌的考慮,這樣才能形成一個好的公共藝術及具有個性的優秀案例。 |