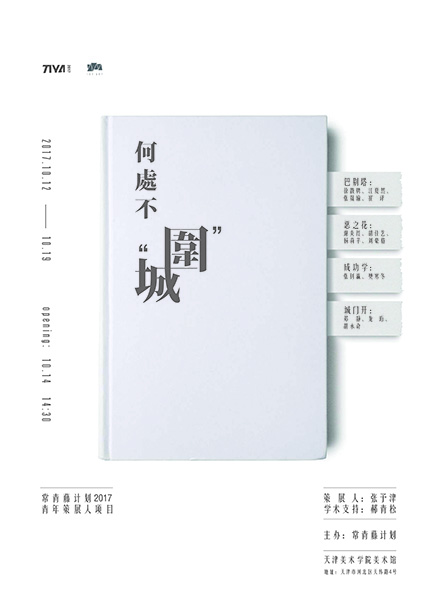

【海報】

展覽名稱:何處不圍城

展覽時間:2017/10/12-10/19

開幕時間:2017/10/14

展覽地點:天津美術學院美術館

主辦:常青藤計劃

策展人:張予津

學術支援:郝青松

藝術家:崔譯、鄧靜、樊寒冬、胡佳藝、胡永奇、江夏然、劉豪格、龍珩、謝炎紅、徐跋騁、楊莉芊、張晟瑜、張釗瀛

2017年10月14日,“常青藤計劃2017青年策展人項目”入選展覽方案之一:“何處不圍城”展將於天津美術學院美術館開幕。該展覽由常青藤計劃主辦,青年策展人張予津擔綱策劃,藝術批評家郝青松為學術支援。

人只要活著,四處皆城。上世紀40年代錢鐘書在小説《圍城》中提出“圍城”概念,其指涉意義得以延伸為一種既愛且恨的生命隱喻,它作為公共情感狀態永恒貫穿於人生歷程的始終,無論你處於何種身份與立場,基於怎樣的生活經驗與視角,都會面臨主動與被動選擇間的惶惑游離,以及理想與現實間的矛盾交織,這也是活在當下的我們一代人的集體困惑與面相。

思想匱乏、價值失衡、異像叢生、充滿誘惑且劇烈變動的時代,我們正持續遭遇現代社會殘酷的生存競爭壓力和精神危機。尚處人生成長拐點的青年群體,更易深陷“圍城”喪失前行的理性、信仰、熱情和力量。“如何擺脫困惑”是大家無法回避的癥結,也是青年藝術家所面對的創作語境。他們雖不再拘泥于父輩對宏大歷史敘事的沉迷,卻將創作引入另一種始料未及的極端:在盲目追求性格特質和視覺觀感的過程中自我的迷失愈加凸顯,碎片化的日常反促身份選擇和價值取捨上的尬點。因此,年輕的創作者需要在藝術領域重新厘清自我社會坐標,並從個體的局限中解放、置身於社會洪流的裹挾之中,回歸智性的生活與對時代的思考,以填補創作內容與內心世界的蒼白無力。我們永遠不缺少時代的景觀,缺少的是反思與超越進而轉化的能力。當藝術成為喚起公眾與藝術家間情感共鳴並隱含反詰的審美實踐,才能葆有持續涌動的創造力和實驗性。它或許無法解決社會進程中的本質問題,卻可以提供一種更接近人性的文化態度與批判視角,亦為解惑與治愈創造了可能。

該展覽,策展人更關注“圍城”狀態在當代青年群體中所呈現的多棱形態及産生誘因,將主題概念解構為“巴別塔”“惡之花”“成功學”“城門開”,並提出以紙質書籍、閱讀為由頭,探討閱讀經驗與藝術創作互為關聯,串聯起展覽邏輯的運作理念,組織13位藝術家進行主題版塊的選擇、閱讀偏好的回顧提煉及語句摘抄、文體自由的手記寫作及泛文化命題的時效對談,合力呈現他們掙脫個人認知的偏狹,從本土語境出發重新觀照現代人精神困境的公共訴求與思辨意識,以期在智力、審美、思想、道德秩序皆在瓦解的時下為藝術創作精神力度的找回構建一種策略。

這場以“圍城”為主題線索,試圖借由純文本、多媒介藝術語言交錯並置形成閱讀場域的展覽,力求在群體忽略閱讀、誤讀藝術、人生目的消解、理想淡化、奮鬥精神衰退的今天,重新喚醒人們對無功利審美愉悅的嚮往和直面生存境遇的勇氣,從理想主義與幻象破滅的消極死迴圈中走出,正視此在的真實與未知的永恒。而這也是策展人希望公眾在熟悉的閱讀愉悅感中産生對當代性社會話題公共探討,在藝術、文學等泛藝術領域得到慰藉與啟示的文化願景,亦是策劃初衷。

“常青藤計劃2017青年策展人項目”展覽將於天津青年藝術週期間在天津美術學院美術館舉辦。該館隸屬於天津美術學院,常年對外開放,不僅為美院學子提供創作成果的集中展示平臺,還不定期推出主題鮮明的多形態藝術展覽項目及教學、學術交流研討活動,全面立體地向公眾普及藝術審美,展示藝術文化創新理念,是天津極具藝術活力的特色城市景觀。據悉,本展覽將持續至2017年10月19日。