展覽海報

展覽名稱:“蜀地藏羌 鐘靈毓秀” 國家級非物質文化遺産代表性傳承人——楊華珍藏羌織繡作品展

展 期:2017年8月4日-8月13日

地 點:前門大街62號傳統文化藝術中心

資 助:中華藝文基金會、中國泛海控股集團有限公司

主 辦:中國非物質文化遺産保護協會

承 辦:永新華韻文化産業投資集團

參展人:楊華珍

世代生息繁衍在雪域高原的藏羌民族是我國多民族大家庭中有著悠久歷史的民族,在被稱為世界屋脊的這一神秘地域形成了獨特的生活方式,創造了輝煌的民族文化。其中的民族民間手工藝藝術則集中體現了藏羌民族古老的民間手工藝文化傅統和勒勞智慧的創造精神。

藏羌織繡,是“藏族編織、挑花刺繡”和“羌族刺繡”的合稱,二者均為國家級非遺代表性項目,是留存至今最為鮮活生動,與藏族、羌族人民生活最為密切、最能與現實世界對話的文化遺産, 具有濃郁的民族特色和鮮明的地域特色, 被譽為“藏羌藝術明珠”。

藏族人對佛教的虔誠信仰,羌族人對自然之美的崇尚,都蘊藏在一針一線中。刺繡作品上的藍天白雲,黃地紅花,以及佛像等刺繡圖案正是他們的內心精神世界和日常生活的反映。楊華珍的作品中,便呈現出了藏寨羌寨的碉樓寨房、佛塔經幡、民謠獅舞,那山、水、人、花草、鳥獸......最純美聖潔的地方。

除珍貴的藏羌織繡藝術品外,現場還有將優秀傳統文化融入現代生活的時尚衍生品;現場不僅有國家級非遺代表性傳承人親手傳習藏羌織繡體驗,還有羌繡填色等趣味互動項目。此次展覽將注重傳統技藝與現代社會的發展結合,找到與當下契合的切入點,旨在通過藏羌織繡技藝對話現實世界,全面提升公眾對藏羌織繡非遺技藝和傳承人的認知和認可,共同促進華夏非遺的保護、傳承與創新發展。

國家級非物質文化遺産名錄項目藏族編織、挑花刺繡工藝的國家級代表性傳承人楊華珍,帶來九米羌繡《吉勒格瓦》、五米羌繡《十二月花》等40余件親手製作的藏羌織繡。曾經斬獲大獎的《釋迦牟尼》和《四臂觀音》也將在北京前門與公眾見面。

吉勒格瓦

創作歷時近一年的9米長卷

900X80cm 棉線、麻布 架繡

“吉勒格瓦”意為“女兒出嫁啦”。該作品取材于傳統挑花刺繡作品,原作為200多年前一位羌家女兒在其17歲時嫁給一位藏族將軍時為自己做的嫁粧。繡圖描繪了羌家女兒將自己想像成龍王公主出嫁時,在這吉祥的日子裏,天地萬物都來給她祝賀的熱鬧場景。生動表現出藏羌人民熱情好客、樸素純真的情懷。在原作的基礎上,作者融入了大量的傳統圖案,進一步地完善和豐滿作品的構圖,使之堪稱為藏羌織繡史詩級巨作。

十二月花(素色)羌族獨有的素色遊花刺繡

500X50cm 棉線、綢緞 勾繡

長卷主要以春牡丹、夏荷花、秋菊花、冬梅花等四季花代表春夏秋冬,象徵安泰吉祥。每一朵團花都賦予著羌族吉祥文化中不同的內涵,充分表達著對美好生活的嚮往與祝福。作品運用羌族地區茂縣中部延伸至北部地區常用的一種名為遊花的針法,又稱鎖繡和勾繡。此種針法極為古老,我國商代至漢代主要運用此種針法對服飾進行裝飾與加固,現今羌族仍在傳承此針法。

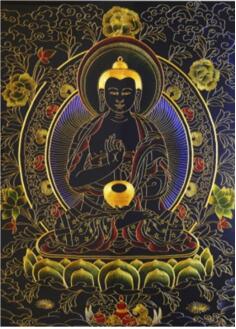

62X85cm 金線、蠶絲線、綢緞 盤金繡、扎繡

此幅“釋迦牟尼像”為坐式説法相,結跏跌坐,外著右袒肩式大衣,內著僧抵支,雙手分別結觸地印和説法印。以緞面為底,採用純金絲線,運用嘉絨藏族瀕危傳統技藝“盤金繡”繡法製作而成,作品無論材質,技藝、文化底蘊都極具收藏價值。

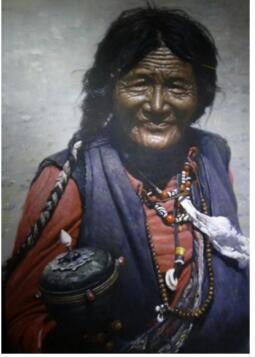

105X120cm 蠶絲線、綢緞 扎繡

在西藏的歷史、宗教和文化中佔據了炫目的位置,在藏族家庭中女性是維繫著幸福的重要角色。此幅繡品中的藏族老阿媽目光和藹而堅定,手搖轉經筒虔誠的祈福,心中不滅的是亙古的信仰與永恒地祝願。

8月4日,“蜀地藏羌 鐘靈毓秀” 國家級非物質文化遺産(非遺)代表性傳承人楊華珍藏羌織繡作品展,將在前門大街傳統文化藝術中心開幕,此次展覽是國家級非遺藏羌織繡作品首次亮相前門,也是由中華藝文基金會、中國泛海控股集團資助,中國非遺保護協會主辦,永新華韻承辦的國家級非遺項目系列展覽之首展。