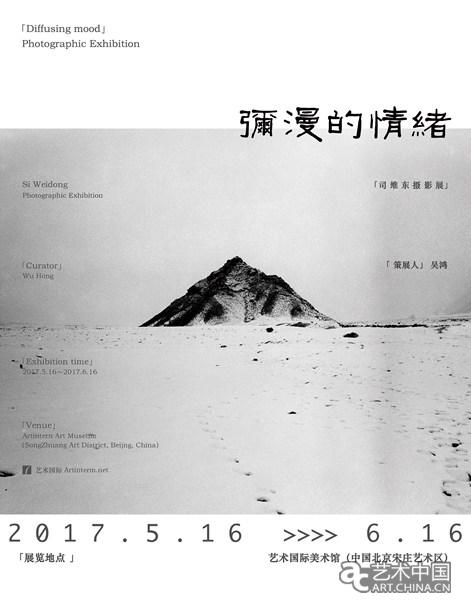

策展人:吳鴻

展覽時間:2017-05-16~2017-06-16

開幕時間:2017年5月16日(週二),16:00

展覽地點:藝術國際美術館

地 址:北京市通州區宋莊小堡北街205號

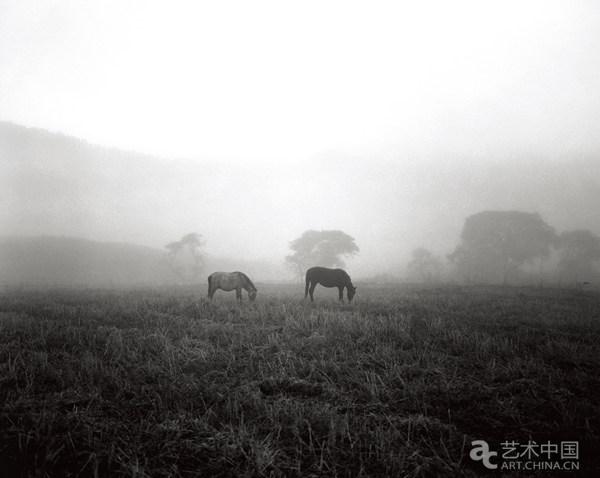

動物系列-2009年,西藏林芝 魯朗鎮,20x26cm,鉑鈀工藝

廢墟中的抒情——評司維東的攝影作品

吳鴻

紀實攝影在中國不僅僅意味著是一種攝影風格,它還代表著一種社會態度和價值判斷。可以這麼説,自上個世紀下半葉以來,紀實攝影的沉浮與興滅,是伴隨著每個時代的政治氣候的不同而變化的。

上個世紀八十年代初是一個分水嶺。在之前,紀實攝影是無法合法化的,它只能以一種個人的方式私下裏存在著。一些人自發地、本能地出於社會良心,在體現著主流價值觀和意識形態的攝影規範之外,冒著極大的政治風險,用相機記錄著那個時代的社會真實。也正因為它的這種方式是私下而零星的,也沒有能夠得以發表和傳播的途徑,所以,紀實攝影在那個時代註定也是“無名”的。也就是説,它雖然以個人自發的方式存在著,但無法作為一種社會文化現象而被命名。

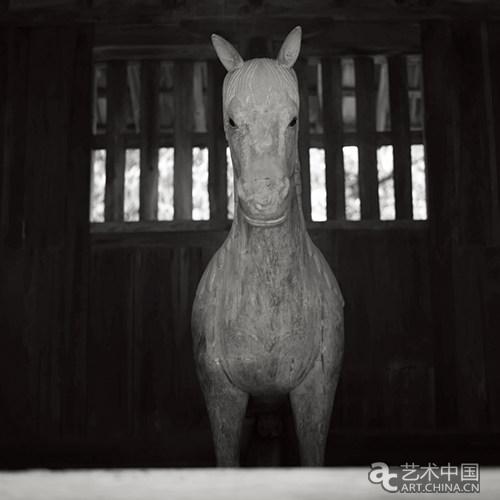

動物系列-2010年,日本 德島縣,20x20cm,鉑鈀工藝

八十年代之後,隨著政治環境的改變,紀實攝影才得以用公開或半公開的方式進行傳播,隨之,作為一種攝影風格或樣式,也才得到被命名的機會。但是,非常微妙的一點,這些以紀實攝影之名而出現的社會影像,卻只能在一些攝影專業期刊上才能夠有一席之地。也就是説,即使是在政治氣候相對寬鬆的八十年代,紀實攝影所隱藏的個人化、非主流性的社會態度和價值判斷,也無法被主流社會意識形態所認可。

那麼,這裡所揭示出來的一個問題即是,攝影到底是主觀的還是客觀的?也就是説,它到底是一種對於“真實對象”的客觀再現,還是僅僅將對象作為一種體現主觀意志的材料和工具?

廢墟系列-2006年,新疆 阿克蘇阿瓦提,20x26cm,鉑鈀工藝

從攝影的技術特徵而言,通過物理光學和化學的方式,將客觀對象的影像固定在物質媒介上,從而實現對於對象最為逼真的再現。這樣,似乎能得到一個“攝影=真實”或“攝影影像=客觀存在”的簡單命題。也正因為如此,攝影作為一種有效而直接的宣傳方式,在社會政治活動中,一直是被有意識地強化著它“客觀”和“真實”的一面。

而實際情況是,無論是社會整體,還是某一個特定對象,人們正確認識它的途徑必須是要基於一個綜合感觀以及多層面的分析,而攝影僅僅是基於某種特定的角度,將某一個特定的瞬間固定下來,其局限性和片面性必然是顯而易見的。

所以,上個世紀八十年代出現的紀實攝影,它的進步意義即在於,通過呈現“另外一種”觀察事物的角度和方式,破除了主流意識形態化的官方攝影規範的神聖性和唯一性。由此,隨著建立在攝影“真實性”基礎上的主流影像神話的坍塌,促使了人們對於大一統式的社會觀念和政治宣傳的懷疑和反思。

廢墟系列-2012年,新疆 托克遜,20x26cm,鉑鈀工藝

但是,紀實攝影的過度社會化和政治化,也必然會走向它自身的對立面。也就是説,紀實攝影在用個人化和非主流的方式解構了一種虛偽的“真實性”的同時,其自身也被塑造為另一種唯一的“真實性”的時候,它實際上也就成為自己所要反對的負面。

故而,社會性題材的攝影方式,究其本質而言,它是基於個人綜合社會經驗的一種主觀表達。雖然冠以紀實攝影,但它的個人性和主觀性特點也是毋庸置疑的。那麼,在這個前提下來看司維東的攝影作品的時候,我們便可以發現其中獨特的價值。

自然系列-2008年8月,山東 威海, 20x20cm,鉑鈀工藝

首先,司維東的攝影作品並沒有拘泥于某些特殊場景或對象的精雕細琢,他的鏡頭實際上是通過自己全方位地感知中國在這個特定歷史階段中的社會景觀,通過自己用苦行僧式的行走方式所得到的視覺感受,從而將這種基於個人判斷的社會態度綜合還原出來。所以,我們在觀看司維東的作品的時候,既可以感受到其中的非主流特質,同時也看到他並沒有因此而流於一般的紀實攝影模式化的俗套。究其原因,一方面這是作者在經受孤獨、苦痛之後,用自己的肉體之軀直接感知對象之後的結果。另一方面則來自於作者用一種綜合感知的方式來處理每一個場景、每一個對象、每一個畫面。所以,體現在司維東作品中的“真實性”既不是概念化的,也不是那種流俗化的紀實攝影套路。我們在面對他的作品的時候,甚至可以感受到鏡頭背後的那種荒漠上的炙烤、冰雪下的徹骨之寒、廢墟中的孤獨、大海之外的虛無,以及人性的乖戾和時代的荒誕。所以,從這個角度而言,司維東的攝影作品給我們提供了一個關於這個時代的最真實的社會影像檔案。

廢墟系列-2011年2月,山東 淄博,20x26cm,鉑鈀工藝

其次,司維東的作品又是主觀的。他並沒有匍匐在所謂的客觀真實面前,而是通過自己的鏡頭,敏銳地捕捉到了瀰漫在我們這個時代中的一種普遍的社會情緒和集體無意識。司維東的作品雖然分為了人文、動物、自然、廢墟、信仰這五個主題,但是實際上是通過對於社會景觀和自然景觀的表現,深入地剖析到了中國目前的這個特殊的歷史轉型時期中,人的內心的煎熬和掙扎,以及由此而帶來的那種沁入骨髓的孤獨、莫名而普遍的乖戾,慾望的無序生長以及人性的疏離和虛無、情感的冷漠與荒蕪。即便如此,司維東在通過鏡頭語言捕捉和傳達這種社會普遍情緒的時候,並沒有採取過分煽情的方式,而是將情緒表達克制到甚至有些冷漠的地步,但是,唯如此,這種的對於社會情緒的內心真實基礎的挖掘也才更為深入和徹底。

信仰系列-2012年,新疆 烏蘇,20x29cm,藝術微噴

其三,正是因為司維東的攝影作品對於社會感知的綜合性以及對於社會心理挖掘的真實性,從而又使之具有了某種對於時代特徵的象徵性把握。而這種把握和呈現,既不是通過概念式陳述也不是對象本身的直白,而是介於在主觀和客觀之間,從而使他的作品具有了一種抒情化的詩性表達。其實,這也是司維東的作品中非常有價值的一種影像語言方式。也就是説,一方面,他的作品是通過廢墟、荒漠這些意象象徵了這個我們所身處的這個社會的時代性特徵;而另一方面,這種意象的呈現過程又體現了某種詩化的特質。也正因為這種特質,我認為司維東的作品是介於在觀念性攝影與紀實攝影之間的一種只屬於他自己的個性化攝影風格。

2017年3月29日 于北京

(吳鴻:批評家、策展人,藝術國際主編,宋莊當代藝術文獻館執行館長)