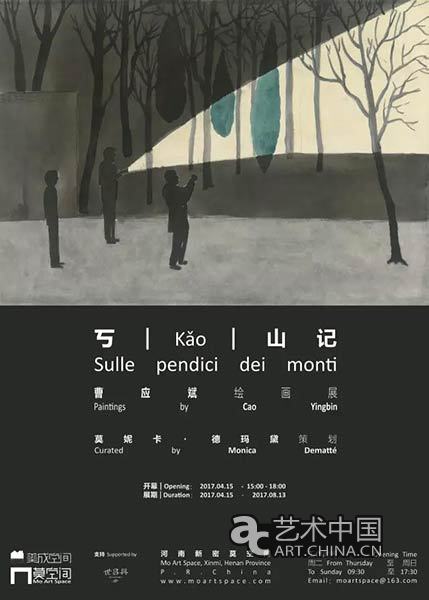

展覽海報

參展藝術家:曹應斌

展覽策劃:莫妮卡·德瑪黛

開幕時間:2017.04.15-15:00

展覽時間:2017.04.15-2017.08.13

展覽地點:莫空間,中國鄭州鄭少高速新密西出口向南2公里處

參展藝術家:曹應斌

展覽策劃:莫妮卡·德瑪黛

開幕時間:2017.04.15-15:00

展覽時間:2017.04.15-2017.08.13

展覽地點:莫空間,中國鄭州鄭少高速新密西出口向南2公里處

人與神——曹應斌的水彩畫

文/莫妮卡·德瑪黛 Vigolo Vattaro

與八年前我們剛認識時相比,我感覺曹應斌的世界觀有了很大變化。那年二月我第一次去找他,在鄭州一座居民樓第五層的畫室裏,我面對的是一個不拘禮節的人,有點我行我素,特別注重避免與他個性相違的表現,比如,特別殷勤或尊敬的舉止。我當時覺得作為中國人他更像歐洲人,他的作品也一樣。那時曹應斌主要在布上作畫,用一種對人類最諷刺的世俗方面的分析,以及出世的態度勾畫出塵世的特點。感覺他是一個不太動感情的人、保持距離的人,分離任何可見現實(身體的某些部分,實物,很多衣服,食品等等)並展露其不美的一面,好像在説:這就是我們真實的樣子,只不過是解剖局部的總合,人們吃進去上百種的食物,産生出具體的慾望和性關係的結果,等等。那天我很佩服他的聰明和獨特性,他微妙的幽默,還有他以表面上“兒童般”不賣弄技巧的繪畫方式和勇氣,表達事物如此直接。然而他有點冷淡,有點懷疑一切。現在回想起來,也許曹應斌聽從(我不知道是自覺還是不自覺地)佛祖對他最初弟子的教訓之一,克服和戰勝理想化所帶來的痛苦:即把每個實體分解成各個組成部分,這樣各種感情擴散和理想化被消滅在萌芽狀態中。例如,建議一個為女孩而難受的年輕人,想像她老了以後沒有任何肉體魅力的模樣,這樣就能控制激情,而不是被情所擺布,從而達到自由的更高水準。

開放

我感覺在我們互相來往的那些年裏,對待人類的可能性曹應斌從不抱幻想,從某種意義上説懷疑的觀點轉向一種更開放的觀點,他對世界和對自己的看法容納了更高的層面,我姑且稱之為“神聖的”層面。我相信這個轉變首先是通過內在的探索而獲得的,這使他接觸自身的過去和不曾了解的各個方面。我堅信我們每個人內心都隱含一個神聖的火花,要靠自己去發現並給予發揚光大的機會,希望它進一步發展。這“一線光芒”並不一定能讓我們成為聖人,也不會讓我們擺脫人類本質中不太高尚的方面,用尼采的話來説既是“人類的本性‘太人性’化”。我們在本性中各不相同且相互矛盾,需要接受它們的存在,如果把腦袋紮在沙子裏視而不見,就無法直面我們的真實面目。我們大腦裏的思想和很多不同的衝動,有許多是出生前就已經擁有的基因,如同身體是我們消化的那些東西所決定的,亦有從最“高尚的”到最不“光彩的”卑鄙的衝動,我覺得曹應斌想把這些不加任何評論地放在一起。也許正是因為他的個性,讓他不能容忍現實中的諸多方面,他最近的選擇不是對現實不屑或是感覺受到現實的蒙蔽,而只是力所能及地做自身的工作,增加接收現實的能力。我認為他的路徑是通過對自己心性的了解和關注然後延伸到他周圍的世界。

神

曹應斌的作品一直讓我好奇,包括神像、廟宇、皇陵、宗教儀式,因為我覺得他的意圖既不是純粹紀實,也不是虔誠信仰。幾年前,他在義大利的一次畫展中展出的都是佛教、廟堂神話中的人物,經過最初的猶豫,我開始對其進行解讀評論——那些飛天、菩薩的形象,只不過是人類的最高形象,他們在一幅畫作或一個特定情況下存在,讓我們記起,也讓我們或多或少地再現他們。我感覺曹應斌正在與周圍的一切進行著一場廣泛的對話,不管是橫向的還是縱向的,既用當代的形象(這讓他很吃力)和過去已有的存在之間對話。這就是為什麼他不斷地前往那些古跡豐富和偉大傳統文化作品多的地方,特別是在他的祖國。在他的創作中有一個恢復古典文化“高雅”部分的願望,重新掌握使之生疏的那部分歷史,他深知世界上鮮有與這個文化比肩的文化,希望這個文化成為所有人,特別是中國人的一種絕對價值。但他不涉獵博學的知識分子,而是關聯與他相關的線索,作為藝術家的成長經驗。他與上海的雕塑家、畫家和書法家宋海冬結友,比他年長的宋海冬致力於探討人類與宇宙的關係,無疑給曹應斌提供了一個少有的非常重要的切入點。繪畫,還有最近幾年常規實踐的書法,對曹應斌來説都是關於自己人生意義、關於人降生在某個特定的時間和地點,(根據佛教不僅限於此)甚至是超越生死緯度的深刻內省方式。在小幅水彩畫中,有些是在藝術家經常外出遊蕩時完成的,我們看到很多普通人,他們或成群或單獨的與廟宇、石碑、佛造像雕塑、古代壁畫(敦煌、玉林、麥積山等)在一起。雖然那些人置身於特殊意義的地方,(如通往大型墓穴的神道)但是他們並不自知,不知道周圍籠罩的氣氛,不知道它們所代表的象徵和意義。在這些場景中經常有一絲怪異的味道,古代的遺跡在涌動的人群中靜靜地展示著神聖莊嚴,而那些衣著不得體的人顯得有些窘迫,舉止也不甚雅觀,但是卻很真誠地表現出他們的好奇心。他們領會到那些天工之作如此完美珍貴,雖然現在我們擁有很高的科技,卻遠遠達不到古代的精湛技術。有的人把藝術品當作作品來看,而有的人,像曹應斌則沉浸在這些作品中從其內部聽取宇宙節奏的回蕩,在那個宇宙裏人與自然沒有分離,而是參與同一個生命的現實。從一定意義上説這些水彩畫中古代層面很明顯地被當代層面所分隔,古代是不動的,沉默的,有召喚力的,對於今天的人有很大的神秘感,但是兩個面貌的共存暗示著很多問題的共存、暗示著生命歷程的不斷迴圈。因此就像喬達摩生命中的一個片段 : 一朵花可以昇華為過去現在和未來存在的全部象徵。

人

在表現“現世”生活片段的作品中,曹應斌表現出一系列的情感:從背面的自畫像向地平線上的遠山無限延伸默想,到有限的空間時刻適應環境的演變;從封閉的場所氛圍到更加壓縮和微小的細節,都體現出強烈的表現性。藝術家喜歡具體的描述,時而插入會心的幽默(如《在澡堂吃雞蛋的男人們》)使事件表面的荒誕有了充分的理由,因為如果用公平的眼光去看的話,實際上並沒有任何事情是荒誕的;時而在畫作中表現各種情景,從被馴練捕捉兔子的狗到樹枝修剪,從在遙遠的青海獵奇尋找蟲草,到貼滿了最時髦品牌廣告的機場裏,行色匆匆。似乎也讓我們思考今日中國人的豐富生活,在這個國家裏共存著舊的習俗和新的可能,但是過去和未來卻沒有接軌的連續性。

繪畫的效果表明畫家對學院所傳授的一切毫不在意,而更注重完全個性化的隨心所欲,竭力表現得沒有技巧,這本身就是一個意向聲明:想以新的眼光去觀察現實,擺脫固有的陳規和技術,描繪使他印象深刻的場景,以一個看似兒童的眼光,努力傳達其活潑和自然。這也是因為對他來説藝術家的活動不是“職業”,不是以吸引追捧者為目的,而是不斷地審視自己對周圍和內心做出的反應。

幾次曹應斌畫自畫像,總是畫自己的後背(《遠山》、《與鹿相逢》、《在建山院子裏畫畫》),他眼看的是一個充滿想像力的現實世界,“現實總是超越想像並且總是比想像更奇妙”(布魯斯 · 查特溫如是説)。在現實裏他才有動力作畫,因為通過作畫他才有了更積極的對現實的關注和參與,繪畫是他與這個“現世”達成“和解”的唯一方式。感覺似乎是畫家把我們排除在他的視野之外,但是我認為這更像是一個邀請,讓我們沉浸在那個超越時間的藝術所屬的現實裏。

與很多中國人不同的是曹應斌不喜歡熱鬧、景點和社交。他更想躲進自己的繪畫裏,毫不掩飾排他世界的願望,我認為這是出於維護自身和保衛自己的需求,並非出於感情和好奇心的缺乏。反之透過他憂鬱的眼睛時常表露出參與的熱情,揭示了他內心的豐富和真誠。

2017 年 3 月 12 日

祁玉樂 翻譯

部分展覽作品