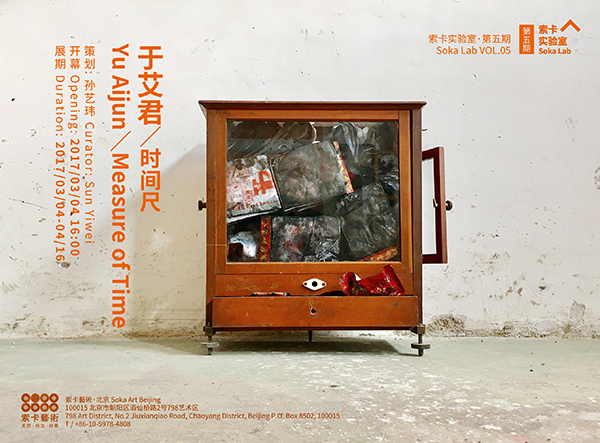

展覽海報

索卡實驗室·第五期 Soka Lab VOL.05

于艾君:時間尺 Yu Aijun: Measure of Time

開幕Opening:2017.03.04 16:00

展期Duration:2017.03.04-04.16

地點Venue:索卡藝術·北京 Soka Art Beijing

索卡實驗室·第五期:于艾君

《索卡實驗室·第五期》呈現藝術家于艾君以“時間”為主題的一系列創作,涵蓋紙上繪畫,裝置,與現成品再製作。

于艾君推崇哲學家休謨所説的“事物本身並無美的特性,美只存在於我們對事物進行觀照的思想中”,他的作品以基礎素描貫穿為主線,捨棄一開始可以畫的美美的油畫創作,偏離主流藝術之外,特立獨行,又不討喜。明明可以用傳統的油畫布,他偏偏固執地用紙本或者自由畫布;明明可以用表現力更豐富的油畫顏料,他卻偏偏要用鉛筆、墨水;明明可以迎合市場創造一齣完美的畫面,他卻偏偏總將畫面處於破壞中的鬼魅神秘狀態。他不是傳統意義上的畫家,而是通過“使用繪畫”的方式,以創作觀念藝術的思考方法,將繪畫演變為平面裝置,反抗範式,打破範式的同時,也不願建立範式。也許這便是此次索卡實驗室于艾君的實驗作品産生的初衷了。

展覽將於3月4日開幕,歡迎大家蒞臨索卡參觀。

藝術家創作自述:我創作思路來源廣泛,不一而足,它們在經過“形式”和“物”之後,經由某個隱秘通道或契機,成為我的“作品”。我不是一個圖像或圖式主義者,我對(從一而終的)風格化或圖像化的藝術或繪畫(的效力)有強烈的不信任感。對於我個人而言,藝術(工作)就是一種挑釁或進攻,我主要借助繪畫或其他創作行為來解決有關於此的意志力和焦慮問題,當然,還有向死而生的冒險快感。我願意籍藝術探討問題,觸及成見,並希望因此增加既定的表達品類。但我不單純輸出概念,我戀愛並細嗅這戰場上的煙火。

我不想成為千千萬萬畫家中的一員。在我看來,傳統繪畫或單件(組)繪畫的閱讀方式是靜態的、風格的、封閉的、留戀的,甚至有些不合時宜的令人生厭的精英主義(情節)傾向,因為你不得不在一個完整的圖像結構中找尋藝術家的線索、印證經驗並期待意外。我的觀點和方式是使用(靜態)繪畫,使其進入“時間裝置”——如今整個兒不斷向前擴展的世界,不就是一個巨大的面向未來的多維裝置,不是嗎?

我的工作方法多少有些閱讀和(日記或詩歌)寫作的特質,我經常將對可視之蛛絲馬跡的視覺轉化,作為積累起來的素材,在一段時間之後進行“再創作”,日記或詩歌氣質的可視“素材”,可能會因工作需要發生不同程度的轉向,這轉向可能是使用屬性上的,也可能是某種語言方向上的體量需要,這些正是令我著迷的部分。

在行動或在展示空間進行二度創作的過程中,多螢幕視頻、影像,定格動畫以及裝置作品中對空間和物的調度與理解,在時間維度上令我想要重新調動圖像或繪畫。我一直在思考如何在靜態的繪畫(展示)中,在繪畫的某種屬性前提下,真切地利用“時間”或“消逝”來增強作品表現力。

選擇時間作為一個抽象主題來進行命題作文,源於我對閱讀的興趣。時間概念包含時刻和時段兩個概念,經典主義相對論所引導的浩瀚時空與人的肉身之間的無可描述的反差和比例關係,使人對“時間”的感知既具體幽默又茫然絕望。作為視覺藝術工作者,我越來越著迷于對類似抽象概念的可視性轉化,《時間尺》是其中又一個嘗試。我試圖將心理觸動、文學閱讀體驗甚至冥想造物作為表現主體,而不是圖像技巧,情感造型。

這些展品只是金字塔式結構中得以顯露的一部分,或者説它們只是作為一種提示,只是一種視覺連結或樣本,因為如果條件允許,它們還可以繼續縱深,包括體量和呈現方式。我從來不想成為一個畫家,而日漸樂於成為一個寬泛意義上的導演——集劇本創作、劇務和多種演員于一身,《時間尺》即是我在個展或獨立項目面貌和名義下自我導演的“群展”,展覽再次“使用繪畫”——混搭具象與抽象,圖解與繪畫,並結合文本閱讀、實物裝置,探求並質疑風格、樣式、媒介甚至語言在藝術家自我實現中的重要性以及有效性。由此延伸開來講,與其説,識別度就是那種一以貫之的處心經營的既保險又叫座的某種風格方式,莫如説,質疑和反抗,以及此種訴求和動力下組織的系列動作,才甚合吾心。

于艾君

出生於1971年 2004年畢業于魯迅美術學院油畫係現居住、工作于瀋陽

2006年以來,參與過近90次相關當代藝術的展覽,包括個展十余次。2003年至今,作品廣泛展出於多地場館機構,包括成都當代美術館、關山月美術館、十方藝術空間(台北)、偏鋒新藝術空間、喜馬拉雅美術館、今日美術館、廣東美術館、南京藝術學院美術館、中國美術學院美術館、中國美術館、季節畫廊(北京、新加坡)、今格藝術中心、Magda Danysz畫廊(法國)、千高原藝術空間、龍美術館、高地當代藝術中心、北京空間、元畫廊、亦安畫廊、力利記藝術空間、盈藝術中心、Nuoart、東廊藝術、外灘18號空間、三為藝術空間、魯迅美術學院美術館、和輝畫廊、索卡藝術中心、紅鼎畫廊、僑福藝術中心、復言社、中國國家畫院美術館、青和當代美術館、久儷美術館、疊美術館、重慶501當代美術館、中央美術學院美術館、廣州美術學院美術館、尼姆美術學院美術館(法國)、城南美術館(南韓)、問象藝術空間、貝納通美術館(義大利)、新南威爾士大學美術館(澳大利亞)、樸石畫廊(台中)、築中美術館、Silpakorn大學美術館(泰國)、西部美術館、E空間、寧波美術館、虎嚇藝術空間、116平方米美術館、國家會議中心、Rule畫廊(美國丹佛)、妙有藝術、芳草地畫廊、Pisodique畫廊(巴黎)、Waterfront畫廊(倫敦)、上海展覽中心、中山美術館、熏依社等。