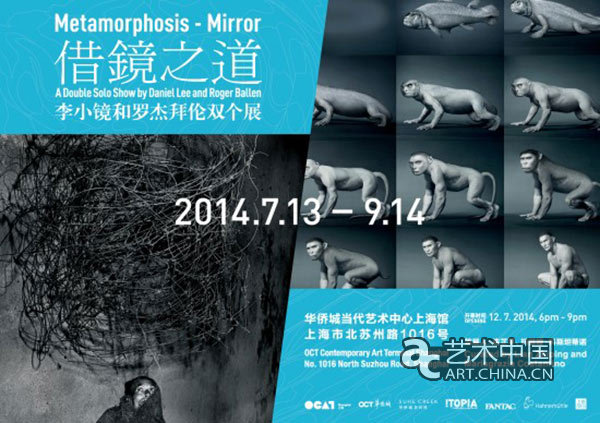

展覽海報

展覽時間:2014年7月13日至9月14日

策展人:連芷平,瑪麗婭·科斯坦蒂諾

開幕時間:2014年7月12日,18:00 – 21:00

展覽地點:華僑城當代藝術中心上海館,上海市北蘇州路1016號(地鐵曲阜路站2號口出,沿北蘇州路轉至文安路30號即可)

華僑城當代藝術中心(OCAT)上海館榮幸地推出開館至今的第六場展覽:借鏡之道 — 李小鏡與羅傑.拜倫雙個展。首次同時聚焦于兩位傑出的攝影師,意味著OCAT上海館對攝影的支援和表態:在當代藝術中,攝影已是一種十分重要的語言和媒介。

兩位富有影響力的藝術家在他們的作品中展現了一種奇妙的特點,給出了精神空間與物理空間的分界——這也是人類與環境、自然一直以來的分界。

李小鏡出生於1945年,在美國紐約定居多年。但來自故鄉台灣地區的動蕩歷史——不同時期所産生的不同問題,比如種族和文化背景等問題——仍對他有著深遠的影響。我們可將李小鏡的攝影作品,歸至“變異”的廣義概念,藝術家本人也用此描述其研究過程。李小鏡所塑造的獨特意象可追溯至中世紀動物寓言集、中國民間傳説、達爾文進化論,以及斯賓塞尚有爭議的進化理論。正如法國精神分析學家拉康所言,“鏡”作為媒介,激活了我們的主體意識和我們作為主體的意識。此外,李小鏡的作品在一定程度上也是“變異”的,因為“鏡像”只是在觀眾面前塑造或重構現實的合成圖像而已。李小鏡作品中的“半人半獸”概念——通過手工修改的數位形象——恰恰説明瞭這點:人和動物的組合,旨在説明一種關於人類,甚至所有個體的可能性本質。“半人半獸”的形象出現在李小鏡大部分攝影、裝置和動畫作品中,包括《十二生肖》(1993年)、《緣》(1995 年)、《108眾生相》(1996年)、《源》(1999年)、《自畫相》(1997年)、《夜生活》(2001年)、《成果》(2004年)、《夢》(2008年)等。先拋出問題,再借“動物王國”確認問題的深層含義與本質。李小鏡作品中的世界,或許會讓人聯想起十五世紀荷蘭畫家博施充滿戲謔荒謬的畫作。即使通過數位介入來實現對人和動物間閾限的關注,他的攝影同樣帶有徹底的諷喻性和突出的道德感。

和李小鏡經歷類似,另一位參展藝術家羅傑·拜倫出生於1950年,早在上世紀七十年代便離開故土美國,作為礦物地質學家,羅傑·拜倫對這個職業逐漸習以為常並失去了興趣,他希望能尋找故事與特殊的環境。他遊歷了東亞,拍攝了第一部攝影作品《Boyhood》,之後遷徙到南非約翰內斯堡,並成為自由攝影師。這次在OCAT上海館展出的作品,從拜倫較少為人知的早期系列如《Dorps》、 《Platteland》、 《外界》,到其重要代表作系列如《影子房間》、《寄宿公寓》,以及最新力作《鳥類避難所》——這部首次在中國展出的黑白攝影作品,依然沿用了藝術家偏愛的方構圖,並出版有同名畫冊及記錄短片。此外,也將展出拜倫和南非知名搖滾樂隊Die Antwoord合作的實驗影像《I Fink U Freeky》。這些作品的標題不禁令人想到一些現實中的區域,而對羅傑·拜倫來説只是些精神之地。在他所有的攝影作品中,一個國家被大自然之美和文化並存所産生的社會“憤怒”所碾壓,成為了一種格格不入的諷刺和批判,而他試圖把它從任何可能的敘事包裝中剝離出來。拜倫認為他的攝影是“挑戰思想的鏡像、反光鏡和連接器”,透過拜倫的眼睛,我們看到藝術家暗示了對於被迫共融的不協調因素,以及獨特的物品、動物、人與環境互動的內在詩意。他將死物擬人化,而人類卻更接近死物。和大衛·林奇一樣,羅傑·拜倫塑造了“功能失衡”的狀態,因為宇宙本質上就是功能失衡的;作品中那些“被遺棄的人們”生活在一個永恒維度中,他們才是歷史的核心。以此,拜倫的攝影更接近於多蘿西·蘭格和戴安·阿博斯的意象。

兩位藝術家的生命遷徙經歷恰好相反,這種個人生活的“變異”,幾乎互為“鏡像”:當李小鏡選擇從台灣來到紐約,羅傑·拜倫同時期決定離開紐約去往南非。不同社會環境下的“移植”,促使兩位藝術家研究了領域的延伸概念。領域本由它們的邊界所定義,但矛盾的是,因為它們的閾限性,使其如此難以界定。在展覽“借鏡之道 ”中,兩位藝術家的作品産生了互文性,也構建了彼此的借鏡。