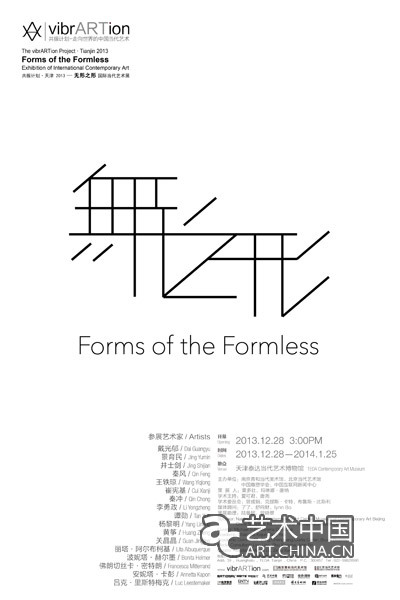

展參藝術家

戴光鬱、景育民、井士劍、秦風、王軼瓊、崔憲基、秦衝、李勇政、譚勳、楊黎明、黃箏、關晶晶、麗塔·阿爾布柯基(Lita Albuquerque)、波妮塔·赫爾墨(Bonlita Helmer)、佛朗切絲卡·密特朗(Francesca Mitterrand)、安妮塔·卡彭(Annetta Kapon)、呂克·裏斯特梅克(Luc Leestemaker)策展人:粟多壯、瑪琳娜·唐納(Marlena Donohue)

學術主持:夏可君、唐堯

學術委員會:曾成鋼、克提斯·卡特(Curtis Carter)、布魯斯·比斯利(Bruce Beasley)

媒體顧問:了了、舒向財、Iynn Bo

策展助理:陸曼妮、曾曉翠

主辦單位:南京青和當代美術館、北京當代藝術館中國雕塑學會、中國網際網路新聞中心

地點:天津泰達當代藝術博物館

開幕:2013年12月28日 下午3:00

時間:2013年12月28日—2014年1月25日

支援媒體:國家美術、藝術中國網、藝術與財富、江蘇畫刊、當代美術家、藝術當代、99藝術網、雅昌藝術網、央視網、東方藝術·大家、當代藝術新聞、北京電視臺、渤海早報、濱海電視臺、濱海時報、每日新報

從形開始。開始於無形。

以“形”,以“無”之形,以“無形”之形,造形外之象,成象外之大象。 “無形之形”的概念來自於中國傳統哲學。 《易經》雲:“在天成象,在地成形”; 《道德經》載:“大象無形”。 展覽呈現了這樣一批藝術家:他們創作的終極目的不是為了製造視覺的“形式”,而是對東方哲學一種有意或無意的精神體驗。作品的創作過程,是一種與內心自性和存在整體的雙向對話,是探究真實世界的一種行為方式。創作成果的表現形式,是對“形”的超越,是“象”,是無形之象,是象外之大象。

共振計劃·天津2013——“無形之形”國際當代藝術展(The vibrARTion Project: “Forms of the Formless” Exhibition of International Contemporary Art Tianjin 2013)邀請美國著名藝術史學者瑪琳娜·唐納休教授(Marlena Donohue)參與策劃,是2012中德文化年期間同名展“無形之形——中國當代藝術展”的延伸與拓展。無論是策展團隊構成,還是參展藝術家及作品呈現方式,都體現出兩次展覽主題的關鍵詞“中國”與“國際”的區別。如果説2012中德文化年期間的“無形之形”中國當代藝術展是中國藝術家面對西方觀眾的中國獨唱,那麼2013年的“無形之形”國際當代藝術展則是中西方藝術家的國際合唱。

在“共振計劃”的視覺平臺上,中國智慧與西方哲思將直接面對,再次碰撞。期待此次中外藝術家及中西方觀眾的激情“共振”能擦出火花,點亮當代藝術的“世界午夜”。本次展覽是“無形之形”的第四回展覽,之前在德國卡爾舒特藝術中心、北京寺上美術館、湖北美術館的展出都受到了廣泛關注。預計第五站將於2014年春在北京當代藝術館展出。

項目背景:

關於“共振計劃”: art (藝術)+vibration(振動) =“共振計劃” (vibrARTion) 。共振是生成能量的物理過程。藝術是激發情緒的心理過程。無論是宏觀世界還是微觀世界,振動無時不有,無處不在。與藝術共振,我們的世界充滿精彩。”共振計劃:走向世界的中國當代藝術”從中國出發,是一個具有中國質感、探尋東方藝術和哲學本質、既重視傳統亦關注當下的持續性藝術推廣項目,內容涵蓋雕塑、繪畫、影像、裝置、公共藝術等各種藝術式樣,目標是推動中國當代藝術走向世界,與國際脈搏律動,向世界呈現呼吸的、脈動的、真實的中國狀態。 “共振計劃”由北京當代藝術館館長粟多壯發起,首站于2012中德文化年期間在漢堡市Großen Bleichen大街舉行,至今已在中國、德國、丹麥舉辦8次重要展覽。”共振計劃:走向世界的中國當代藝術”分為展覽與出版兩個部分,兩者相互獨立,相輔相成。