西方主流文化裏,但凡一個人出事總愛拿童年創傷作解釋。這個解釋簡單好像萬靈膏藥,但情況一定複雜得多。

查斯特·貝南頓的確童年曾遭不幸,他幾乎窮盡一生與黑暗情緒及毒品、酒精成癮問題鬥爭。

今年五月他的好友、Soundgarden樂隊主唱克裏斯·康奈爾(Chris Cornell)自殺身亡後,他仍努力輸出積極能量。康奈爾死後一週他連發數條推特,其中一條是:“最近創作力極佳,這周已寫了六首歌,每首我都很喜歡。一切都只是剛開始。”

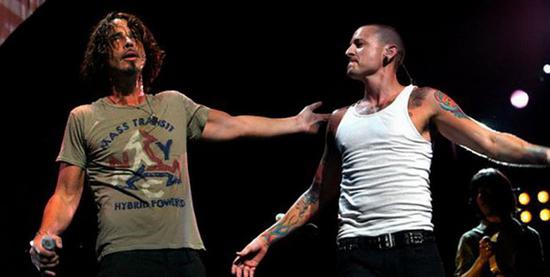

查斯特·貝南頓與好友克裏斯·康奈爾(左)

斯特·貝南頓今年五月在克裏斯·康奈爾骨灰安葬儀式上演唱《Hallelujah》悼念好友。

除了最親近的人,我們很難知道他為何會最終失敗。

林肯公園出了七張錄音室專輯,音樂風格幾經變化。今年5月的最新作《One More Light》從音樂上來説從前的痕跡已經很淡,但主題仍高度一致。

對聽者來説,貝南頓和林肯公園從1996年出道至今所提供的精神力量都是穩定的。

他們像一座黑暗中的燈塔,燈塔殘破歷經風霜。它在黑暗中發光最初只是為使自己不至覆滅,漸漸聚攏船隻仰賴它的光前進。

2000年,林肯公園以金屬和説唱結合的首專《Hybrid Theory》橫掃全球,獲“21世紀最佳銷量首張專輯”桂冠。“新金屬”流派由《Meteora》(2003)推至巔峰,他們找到流行、金屬、電子、説唱結合中的最佳點,優美、醒目、力量和狂躁並存的難題林肯公園在很年輕的時候就解決了。

“新金屬”浪潮很快消退,這與流派本身的天然壁壘有關,也和領軍的林肯公園不願守舊,繼續探索新的可能有很大關係。

林肯公園不是一支“偉大”的樂隊,即使他們的死忠歌迷也不得不承認這一點。

他們始終探討同一個話題,在咀嚼痛苦和釋放痛苦,自控和失控,厭惡自己和正視自己,建立希望和發現虛無中沉浮。

查斯特·貝南頓本人在與黑暗情緒和成癮問題鬥爭的過程中一方面極力擺脫,寫的歌每一首都在教人堅強,一方面又依賴它們,它們是他的核心,沒有這些就不成貝南頓。

他一直在做一個危險的遊戲,“讓自己對痛苦麻木,負面的東西通過音樂發泄掉”。有時候他成功了,“我能夠把這些感覺當作寫作和歌唱的對象。這些詞句賣了幾百萬張唱片,得了兩座格萊美,為我賺到很多錢。”

但他是在玩火。自我沉溺和不太成功的數次新嘗試之後,林肯公園逐漸成為一張陳年標簽。他們高開低走,勇氣可嘉,但終於沒有成為一支“偉大”的樂隊。

但一支樂隊在人心裏留下的東西,與“偉大”與否沒有關係。

林肯公園的新專輯《More Than Light》儘管評價不高,卻成為樂隊第六張登頂公告牌的專輯,唱片銷量十萬餘張,美國流媒體線上播放量高達1390萬次。

從少年變成中年的林肯公園歌迷對他們的感情早已由最初的喜歡到“謝謝老友一直陪伴”,他們對這支樂隊的支援一如既往。

對很多國人來説,林肯公園既是説唱/金屬的啟蒙,打遊戲時的陪伴,歐美音樂的啟蒙,也是一個人拿著歌詞本發現有人也和自己一樣身處黑暗不被理解時的驚喜和寬慰。

林肯公園的樂隊編制夠大層次夠豐富,説唱手麥克·信田(Mike Shinoda)和貝南頓的兩道人聲是他們與主流擺出不同姿態的宣言。他們把孤獨的孩子們從房間裏聚攏到體育場。找到如此眾多同伴時的震撼,是很多人追隨林肯公園至今的原因。

查斯特·貝南頓與麥克·信田(左)

貝南頓留下一個妻子,六個孩子,一隊老友。當時的採訪中,貝斯手大衛·菲尼克思·法雷爾(David Phoenix Farrell)這樣解釋搖滾對他們的意義變化:“最初搖滾是幫助人們找到自己的方式,人們通過對它的認識明白自己想成為怎樣的人。對現在的我來説,搖滾比普通的東西更冒險,更生猛,更對抗。”

于貝南頓,曾經音樂與他的悲傷旗鼓相當。中年之後,音樂漸漸成為生活中的小冒險。也許,黑暗失去勢均力敵的對手,最終吞噬他。

林肯公園後期,據説信田和貝南頓在商業上的開拓和音樂掌控方面步調不一。個中原委我們依然無法知道,但我一直記得貝南頓説過:“我曾經無數次想過舞臺上吉他和貝斯壞了怎麼辦,鼓架松了怎麼辦,撥片掉了怎麼辦,褲子掉了怎麼辦?但是和他們在一起,最後總是會有驚無險。”

現在看起來,他一生都在唱一首歌,與同一件事/同一個自己搏鬥。《One More Light》中每一首歌都像他在告別,豎中指告別,絕望地告別,溫柔地告別,希望猶存地告別,孤獨地告別。《Battle Symphony》是他最後的戰鬥曲,音樂與人生最終完整一致,雖敗猶榮。