拉娜-德爾-蕾

撰文、編輯/李森

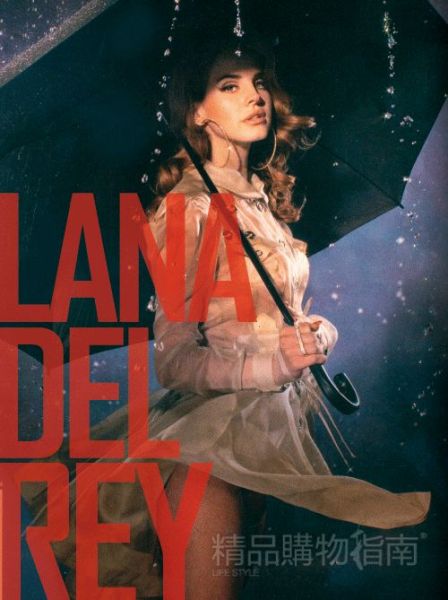

拉娜·德爾·蕾有意把自己打扮成了芭比娃娃。不管她是否整過容,至少,大眾眼前的她一直面容姣好,矜持優雅。

老佛爺卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)誇她“主動爭取了自己的美好”。這個睫毛濃密,卷髮柔順,唇形完美得幾乎失真的芭比,或許比任何人都適合詮釋現代美國夢。她引人遐想的身世,對60年代美式生活的效倣和催促人們及時行樂的心態,無一不指向舊日夢碎後的放縱。她是這樣一個案例:流浪過、堅持過、失敗過,而後一舉成名。她竭力模倣著那個業已消亡的時代精神,把復古封存在作品中,吟唱充滿了美好妄想的歌曲。她,試圖製造一個虛假的美國夢。

再叫一次她的名字,拉娜·德爾·蕾,隨舌尖輕輕掃過上顎,聽她講述一個“免費緬懷愛與回憶”的故事。

用非同尋常的方式誘惑你

蘇珊·桑塔格創造“坎普”(Camp)這個詞的時候,或許已經預見了它對流行文化的影響。桑塔格逝世不到十年,對衝突和誇張的熱愛已然成了這個時代的關鍵詞,而對“固定性格”的追捧也早已被娛樂圈拿來衡量一個明星的價值。聰明的藝人都知道,一旦擁有了性格的一致性和感染力,就等於擁有了橫行於世的免死牌,比如小S,她的做作反而成就了她的美;比如Lady Gaga,誇張的造型最終賦予了她取之不盡的深度。這些擅長製造話題的女星,從大眾趣味裏找到了那些尚未被糟蹋的品質,然後用輕鬆的方式展示出來。於是,娛樂撿到了曝點,看客獲得了談資。

這一切,拉娜·德爾·蕾深諳於心。

她不是一個簡單、質樸,只會用“我有一個夢想”做擋箭牌的新人。自從化身拉娜·德爾·蕾,她的每一步都昭示出深思熟慮後的計算。復古金髮、烈焰紅唇,以及對放浪形骸的敬意,這些看起來閃爍著上世紀60年代光澤的意象,無一不是拉娜用來營造她“固定性格”的法寶。

拉娜説,半個多世紀前,美國夢仍然觸手可及,“人們過著悠閒的生活,未來充滿了希望,一切都是嶄新的”;如今,“生活已經失去了激情,美國夢不再是全世界人民的夢想,它一觸即碎。”從她嘗試著剪輯MV起,拉娜就迷戀于黑白電影裏的蛇蝎美人,這些象徵著女性巔峰意志的銀幕形象,勾起了她對“復古”二字的極大渴望。她從一群張牙舞爪的Lady Gaga身上看到了重現昔日的優勢——“沒有什麼比簡單更能安慰這個又複雜又哀傷的時代了”。

“我相信美利堅曾經的美好,相信未來的我,相信大路上的自由。我相信陌生人的善良,當我猶豫不決時,我就踏上旅程,一路開到底。”

2012年的專輯裏,拉娜有這樣一段獨白,她甚至寫了一首名為《美國人》的歌,永遠年輕,永遠興奮,永遠心懷驕傲。她不顧一切地為作品添加了迷幻劑、喇叭褲、星條旗、逍遙騎士,把“Die Young”視為人生的榮耀。如此大費周章,為的是讓這種對“美國夢”的迷戀抵銷那些圍繞她的負面猜測,她太明白“坎普”標簽的重要性了,以至於在這一方面,她的企圖心顯得昭然若揭。這已經不僅僅是一場金色美國夢那麼簡單了,她是要把夢變成致命誘惑,就像“坎普”提倡的那樣,“我們天真、我們奇異誇張,我們熱衷於用非同尋常的方式誘惑你。生活如此重要,以至於我們不能嚴肅地談論它。”

誰會憧憬黑暗的幻想

“你選擇什麼作為你的本真,那它就是你的本真。我一直將自己的幻想當作我的本真——幻想就是我的真面目,我活在自己的歌裏。”

如果謎團都能用這句話解釋,那麼所有圍繞拉娜的疑問都將迎刃而解。在莫衷一是的娛樂圈,拉娜用是是非非和真真假假包裹著自己,關於她的猜測無一例外地被放在了欲説還休的位置。比如藝名Lana Del Rey,到底是不是好萊塢傳奇Lana Turner和福特經典車型Del Rey的結合?比如她的出生年月,至今維基百科沒有答案;比如她的父親羅伯特·格蘭特(Robert Grant),到底是顯赫一方的地産投資商,還是黑幫老大(拉娜曾用“黑幫妞”自詡,她甚至有一顆金牙)?比如14歲那年,她到底是因為什麼被送到了康涅狄格州的寄宿學校——酗酒的藉口似乎太容易被反駁,也太容易引發同情心了。

但拉娜並不急於理會上述疑問,她總在接受不同採訪時針對某一個問題給出模棱兩可的答案。這個17歲離家出走,把生活塞進一輛破拖車,常年靠酒吧駐唱養活自己的姑娘,早早就看透了人生的無常。寄宿學校的生活讓她頭一次産生了自己是“異類”的念頭,而浪跡布魯克林的青春期則籠罩在“身邊朋友一個個都死了”的陰影中。即便她“決定和過去斷絕關係,讓一切變得乾淨透徹起來”,過去仍不時破門造訪,相當長一段時間內,她只能信奉“匆匆活著,匆匆死亡,放蕩不羈,及時行樂”。

有記者問她,在正常的唱歌和正常的生活間她如何選擇,她的答案是後者。她不止一次用“藝術化我的生活”形容自身對黑暗幻想的憧憬,但最後,她還是寧可浴火重生,拾獲自由與相對不羈的生活,因為她明白“作為一個真正的人所要承擔的那份壓力”。

2008年,拉娜化名莉姿·格蘭特(Lizzy Grant)完成了首張EP《Kill Kill》,她像久旱逢甘霖那樣,一次性展示了許多花樣。她用這種“迅速燃燒”的方式向偶像“涅槃”樂隊、貓王和斯普林斯汀獻禮,卻迅速湮沒在以Lady Gaga為代表的電子舞曲中。這個跟頭,被她看成“又一次丟掉了我的歸屬感”。

黃金時代的神秘與魅力

2011年,Adele橫空出世,復古流行終於殺回了音樂圈。

此時,拉娜也在和一系列大牌製作人的切磋中確定了自己的風格,悲傷、低沉的老派抒情曲成了她重振旗鼓的資本。儘管她用“當人們不把我當成嚴肅認真的音樂人時,我就壓低聲調,那樣的話我或許就能脫穎而出”自嘲,但“獨立音樂人”的身份又確實從某種程度上化解她的尷尬——事實上,選擇以“獨立音樂人”的身份東山再起,正是拉娜塑造其“固定性格”的第一步。

再度現身於世,莉姿·格蘭特成了拉娜·德爾·蕾。她像被洗白了一樣年輕可人,在善變與美貌間找到了立足的黃金分割點。人們被她的剔透、性感、端莊迷倒,又享受她看似拒人千里的姿態,那些淺薄的傷感和蜻蜓點水的傷口,恰到好處地舒展了一個又一個企圖放棄安全感的靈魂。一曲《Video Games》,唱盡了涌蕩著愛、恨、分離與瘋狂的慘綠年華。“這首歌改變了我的一切”,拉娜説,“把它上傳到YouTube之後,每天都有幾千條留言。我看到一種潮流,關於死亡、黑暗、衝突,原來它們都融合在愛中。在這個年代,危險,是一種魅力。”

不是每個人都能接受這種魅力,尤其對習慣了用現場來檢驗歌手實力的人。2012年年初,拉娜以不變的復古造型登臺全美知名的脫口秀欄目《週六夜現場》,慘不忍睹的跑調令媒體一片譁然。她隨即用“你真的不能對我的現場報乙太大希望”來化解公關危機,但“一個讓奇跡變成慘劇”的歌手確實為拉娜帶來了負面影響,遑論Adele珠玉在前,她的“國際最具突破藝人獎”(由2012年全英音樂獎頒發)愈發顯得名不副實。

“我寫歌的時候,腦海裏浮現的是對那些讓我感受到生命衝動的人,那些令人顫慄、令人激動的瞬間,當這些瞬間像海浪一樣慢慢回潮,退回我記憶的殼裏,我會一陣失落,但又因為我還擁有這些瞬間而喜悅。”這個尚且年輕的姑娘只能以這種方式顧左右而言其他。她的意思是,我本不為現場而生,“創作和錄音才能讓我感覺到自己活著”——這樣的解釋,離平息眾議還差得很遠——不過,“坎普”的魅力也正在於此,它不要求完美,而是在乎一個人有沒有能力將不完美上升為一種品格。她一點點蠶食,一點點營造,然後,她就擁有了黃金時代的明星所具備的神秘與魅力。

沒錯,當蘇珊·桑塔格創造“坎普”的時候,她並不會料到將有這麼一個野心勃勃的歌手,如此穩紮穩打地實踐這個詞。在“坎普”的世界,一切都將在引號中重新獲得意義,拉娜·德爾·蕾和“拉娜·德爾·蕾”之間,隔了一條被稱之為“不受約束,對人的纖弱以及誇張報以極大同情,對速生與速朽報以欣喜的幻想”的鴻溝,而這,其實就是拉娜與“人造美國夢”代言之間的差別。“如果我有靈感,我就不會擱淺”,願上帝保祐,這句話將一直生效。

拉娜·德爾·蕾MV前的獨白摘錄

穿行於人生的風雪,令我傾心的男人是我唯一的仲夏。夜裏,我摩挲著與他們共舞、同歡和哭泣的片段,直至入睡。三年,無盡的旅行,記憶是我唯一前進的支柱,唯一快樂的時光。我是歌者,不是名人,我曾夢想化為美麗的詩篇,但種種悲哀分割了它,它們像夜空中的繁星,搖搖欲墜。但我並不在意,因為我知道,得到了想要的,然後再失去它,才是自由的真諦。

……

我只是個普通的女孩,媽媽説,我有一個善變的靈魂。沒有羅盤指明方向,也沒有完整的性格,猶豫不決,就像寬廣無盡、搖擺不定的海洋。如果我説,我不打算這麼活著,那我完全是在撒謊。我生來就是個別樣的女人。我沒有歸屬,我又是任何人的歸屬。我一無所有,又想浴火重生,渴望自由。渴望一份讓我無法表述,盪氣迴腸的自由,渴望到讓我游離不定,頭暈目眩。

……

夜夜我都祈禱我找到對的人。最終,我找到了,在大路上找到了他。我們無所失,無所得,無所渴望。唯一想要的,就是藝術化我們的生活。

……

你是誰?你還憧憬著你黑暗的幻想嗎?你創造了自由穿梭的生活了嗎?我做到了。

這張專輯曾在16國的iTunes Store摘奪下載榜冠軍,其中的單曲《Video Games》更是炙手可熱。但美國著名音樂雜誌《搖滾》卻毫不留情地給了兩星差評,認為她的聲音“緊張,且有些刺耳”。

但專業意見並沒能沖淡拉娜在歌迷中受歡迎的程度,她于2012年11月發行了《Born To Die》的雙碟裝“天堂紀念版”,第二碟收錄了9首新作。其中,《Blue Velvet》被時尚品牌選作廣告曲,並拍攝了時長一分多鐘的MV。拉娜在MV中的表現引起了名導大衛·林奇的注意,他稱讚拉娜的表演“脆弱中混合了一絲敏感的香氣”。事實上,拉娜也曾在紐約大學電影係的學生習作中露臉,她當時的酬勞是10分鐘100美元。與林奇拋出的橄欖枝相比,她更熱衷於自己剪片子。

拉娜·德爾·蕾成名前的第一張專輯《Lana Del Rey A.K.A Lizzy Grant》,2010年1月發行,在iTunes Store上架兩個月後被撤。在這張據傳由父親資助的專輯裏,拉娜釋放了極強的可塑性,風格從60年代少女流行到Jazz-Pop抒情曲不一而足。稚氣未脫,卻氣象初成。

拉娜的真名叫伊麗莎白·格蘭特(Elizabeth Grant),出生於紐約州靠近加拿大的小鎮,幼年時,曾在當地的唱詩班擔任領唱。拉娜·德爾·蕾在西班牙語中的意思是“國王的羊毛”。

拉娜共有7處文身,分別是代表祖母瑪德琳的“M”、左手的“Paradise”(天堂)和“無窮大”符號、右手的“Trust no one”(別信任何人)、手指上的“Die young”(英年早逝)、右臂上的“Nabokov Whitman”(紀念納博科夫和惠特曼),以及手腕上的“Life is beautiful”(生活是美好的)。