|

崔健

崔健

撰文、編輯/謝韜

中國搖滾教父崔健再次殺回了現場,如你所料,他思想、行動的先鋒性尚還處在保鮮期。2010年最末一天(12月31日),他將攜手超過80人編制的北京交響樂團,在工人體育館舉辦一場“搖滾交響新年音樂會”,讓搖滾樂與古典樂同時同地發聲,這種大膽而瘋狂的嘗試在全亞洲尚屬先例。

據悉,該演唱會的最高檔次票價已確定為2800元,很快刷新了日前天后王菲巡唱創下的內地演唱會門票最高單價紀錄。去年,年近50歲的崔健以全新的電影導演身份亮相國際頂級影展,此舉令公眾開始重新審視他的藝術生命力。目前,他正著手拍攝首部劇情長片《藍色骨頭》,由日本名導北野武擔任監製,屆時兩位硬漢之間的激情碰撞自然不乏談資。

不論搖滾圈還是文化圈中人談崔健,都會習慣性地喚之為“老崔”。這個敬稱,不光是對他大半輩子藝術成就的由衷肯定,更帶有一層“吃水不忘挖井人”的深意。

事實上,他很少以“大師”“教父”自居。近來年,作為現場“真唱運動”的發起者,崔健越發頻繁亮相各地戶外音樂節,向80後、90後觀眾展示其老而彌堅的搖滾功力。據統計,他至今已在全世界範圍內舉辦超過100場大型個唱(音樂節不算),有逾千萬人次觀看過他的演出現場,堪稱活化石版的“搖滾現場之王”。

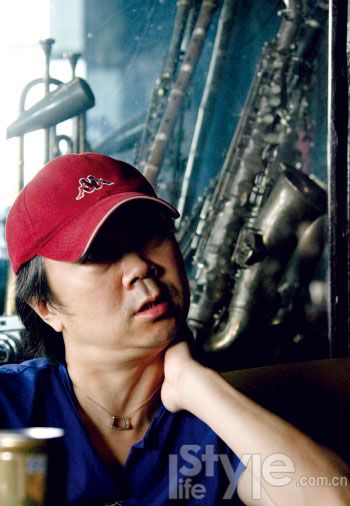

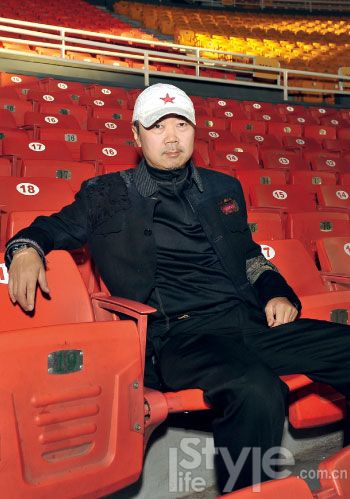

“大家千萬不要以為北京交響樂團這80多位藝術家是來為我伴奏的,他們和我一樣,都是音樂會的主演……每一個人的演奏都和我的聲音同等重要。”戴著標誌性的五角星圖案帽,他很淡定地坐在記者面前的黑皮沙發上,上身微微躬著向前傾,很有一種姿態謙卑的紳士風采,他從自己如何想到要與交響樂隊現場合奏的這個偉大點子開始講起……

在交響樂前面我不想強調自己是個搖滾人

記者:從70年代末到80年代末,您在北京交響樂團中擔任過小號手,您也承認這次合作是“有交情在裏面的”,除了將搖滾與交響結合的原始初衷外,您有沒有基於商業的考慮呢?比如這種合作形式本身就充滿了噱頭。

崔健:商業合作其實不該是我考慮的。我相信我投入的精力在最後能得到應有的回報,這只是一種大概的意識,涉及到具體層面上的事,我都不會摻和太多。現在的文化行業也在逐步走向市場化,考慮市場的工作應該交給專業化的團隊來做,所以我們只負責盡可能地想像,最後自然會有人給我們做市場定位。要想讓音樂家們都玩得特高興的話,最起碼得有自己專業的市場。

記者:關於這場新年音樂會,剛才您對所有媒體説自己心裏其實還是有壓力的,具體是指什麼?

崔健:是形式和形式之間配合的壓力,但我不相信是表演技術上的壓力,技術上我覺得沒有任何問題。現在演唱會的曲目已基本確定了,但還在調整。

記者:説到形式,您覺得搖滾樂和交響樂在本質上的相同點在哪?

崔健:從音樂的創作方式、表達的個人情感、表現理想與現實之間的衝突等方面看,它們都是一模一樣的。所謂的區別是在於記錄形式、傳承形式和表演形式的差異。搖滾樂可能更偏向於即時演奏,古典音樂則是分階段的,先有創作後才是表演,甚至還有記錄功能,門檻相對要高一些,每一個環節都要特別經過學習、深造才能完成。這恰恰是西方文化對人類的優秀貢獻之一,它是傳承最豐富、記錄最科學的音樂門類,我甚至覺得交響是一種偉大的形式。

記者:您現在平時花在聽古典音樂的時間比較多?

崔健:我都不是專門去聽的。古典音樂裏也分比較市場化的和比較實踐性的。我可能比較願意聽實踐性的。

記者:您保證在北京演唱會上唱一些大眾非常熟悉的搖滾歌,會把它們改編得更有交響的味道?

崔健:對。既然跟交響樂搭配,為什麼偏要強調搖滾樂這種形式呢?所以我會花大量時間跟作曲家們較量,把我想像中的搖滾樂章做得更加交響化。

投資音樂節?政府不能盲目濫用資源

記者:今年您參加了好幾個戶外音樂節,對當下國內音樂節的“井噴”現象應該深有感觸吧?您曾説,“因為現在音樂節太多了,反而顯得國內搖滾樂隊太少了。”

崔健:音樂節的興起首先證明了搖滾樂存在的價值,這一點肯定是最積極的,還有就是出現了所謂的市場競爭和專業技術方面的品質把關。但我覺得它的市場主要還是旅遊性的,因為大部分國內音樂節的目的是招攬大眾的關注,而並非為音樂市場本身找到新的用戶形式。科學地去互動,這是比較好的方法,國外音樂節産業形成大量的市場,是根據當地地理環境科學化地分配資源。我覺得中國可能還沒有進入這個階段,大家還屬於能撈一把算一把。

記者:很多音樂節的核心目的不是純粹為了音樂,更多是要擴大某個城市、縣份的名氣,您贊成這種初衷嗎?

崔健:最先當然是多多益善,最後自然是優者生存,該淘汰的就淘汰,該關注的就關注,賠錢不能老賠啊,政府也不能盲目濫用那些資源。大型戶外活動必須得時代化,傳統電視臺晚會是靠大企業贊助,大量地送票、贈票,這種形式已經過時了,是應該改朝換代的一種信號。所以看吧,搖滾樂最適合這種大型戶外活動,別的應用形式都不行,都不如這個來得快,現場號召力強同時成本很低。

記者:大多數搖滾音樂節都是政府投資主辦的,這讓部分搖滾音樂人的演出收入有了大幅提高,這算是一種對搖滾樂很好的支援嗎?

崔健:得到的表演機會越多,搖滾人的生活水準就會越提高,這是小孩子都能看到的。但我們還應該關注到一些內在的更深層次的關係,例如搖滾樂到底是不是一種引進文化,是否需要引進國外明星才能支撐住中國年輕人的音樂活動,這些歸根結底還是一個體制的問題。

我也很關心究竟談論什麼樣的東西才能讓年輕人參與進來,或者他們應該擁有一種怎樣的生活態度,一旦你關注音樂的話就會發現很多問題。政府放寬了對音樂的審批,越來越承認年輕人的存在了,現在音樂界不像電影界那樣需要嚴格審查劇本,站上舞臺的年輕人一旦成為被關注的對象,都能自由表達出他們那一代人的心中所想。但千萬別以為唱個愛情歌曲,加一把吉他和架子鼓就算搖滾了,其實這都是非常潛在、非常表面的現象,更重要的是看到年輕人文化的基礎。

我想打動那些能被一部電影影響終生的影迷

記者:最近您一直在忙著拍電影,十多年前,您也出演過張元導演的獨立影片《北京雜種》,為什麼現在等到自己當導演時,就沒了當演員的想法?

崔健:是我覺得沒有必要出演。當你表達自己藏在心裏多年的畫面或是情感時,到最後就會發現,你最想表達的其實是一種準確性,這個東西才是最重要的,進入那種狀態的人,都會變得非常苛刻。你會想把自己廢掉,或是發現哪個大腕不行,把人家也給廢掉,因為藝術的本質是非常刻薄的,只有遇到合適的人才有資格去表達,是誰就是誰。

記者:譚維維曾説她以為您在做音樂的時候會很兇,但通過與您在電影《成都,我愛你》裏合作,她發現您又是一個非常溫和的人。她在片場偶爾被副導演罵,您還為她求過情。

崔健:很多人對我有一種錯誤的想像,覺得現實中的我應該很五大三粗,經常滿嘴説著髒話,抽著煙,但真正見到我本人,又會驚嘆怎麼這麼劃不上等號,所以我們的認知只可能是階段性的。我當導演也並非沒有爆發點,在你解決所發生的問題之前,首先會非常冷靜地觀察。藝術創作就是一個理性與感性互動的過程,等你意識到你非常清晰想要的那一點,與現實所能滿足的那一點的差距很大時,就會變得很急躁,這絕不是一個人的脾氣、性格造成的問題。

記者:您去年的電影《成都,我愛你》,參展威尼斯電影節的反響很好,但國內卻沒公映,這是什麼原因呢?

崔健:國內沒有公映的原因非常多,而且所有商業影片的檔期都很緊。中國電影産業只是剛剛開始,在某種情況下也屬於畸形狀態,比如觀眾只看大片不看文藝片,所以如果大家都按大片的規格來做市場推廣,90%的片子都沒有機會公映。有關商業片,還有更極端的情況存在,國外有電影分級制度,觀眾總有渠道找到自己想看的東西,現在一進國內電影院,有些片子卻是你不想看也得看的。

記者:難道你不喜歡偶爾去電影院看一看像《阿凡達》這類的娛樂大片嗎?

崔健:實際上,大部分中國人的電影生活就是這樣的,除了這個以外剩下的,你就只能呆在家裏看碟了。看《阿凡達》也無非是花100多塊錢買一張票,在剩下一個月的時間裏,它很快就微不足道了,佔用你思考的時間非常少。這種行為在整個影視文化中所佔的比重也非常小,你會花大量時間看碟甚至反覆地看,這才證明你對電影的關注,並不能簡單表現在你是否買票了。

記者:當下確實是商業片橫行的時代,文藝片更容易迅速湮沒在這股商業浪潮之中。眼下您正著手拍攝又一部新片《藍色骨頭》,根據前作積累的經驗,您會重新調整這部電影的市場定位嗎?

崔健:我拍《藍色骨頭》的市場壓力並不大,畢竟投資不算太高,公司也很支援我。儘管我幾乎不考慮市場,但希望它能有一定的受眾群體,因為我相信經常看電影的人,在某種程度上會認為文藝片才是他們電影生活中更主要的一部分。有人常看商業片,可能因為工作壓力大,需要純娛樂來緩解,也可能是為了寫一些影評,掙一點稿費,但真正的電影不是拿給這些人看的。一個人可以看完一部電影后一個字都不寫,但卻對他的終生有影響,這樣的人才是我想要打動的影迷。

不了解電影拍攝的艱辛,大家可能沒意識到討論票房其實是特別特別無聊的事,不論好的音樂創作群體,還是電影創作群體,如果不能長期以積極的方式運作,這個圈子最終就會萎縮,現在,我們電影行業的大部分工作者都是做“行活”的,和搞藝術還有很大區別。

當你有辦法的時候都不叫創作 只能叫“行活”

記者:您今年也參加了在北京工體舉辦的怒放搖滾演唱會,很多歌迷看過之後都非常激動,同時也夾雜著一些傷感,他們很想知道這究竟算不算是中國搖滾黃金一代的一場落幕秀?

崔健:我説實話,從表演形式來看,什麼也説明不了,大家不要再添油加醋了。它什麼結果也沒有,就是一個商業演出而已,既非什麼篇章,也不是什麼落幕,就別自作多情地把它賦予含義了。搖滾樂不會因為一場音樂會就怎麼著,該怎樣的還是會怎樣,還會有很多跟這個活動毫不相關的年輕人選擇繼續做搖滾。

記者:您這幾年來的一系列動作,從正式拿起導演筒,到這回與正規編制的交響樂團同臺合作,説明您在思想上依然是一個非常前衛的人。人到中年以後,您有感受過所謂的中年危機嗎?

崔健:我覺得中年危機通常指的是生理危機,在心理危機方面,更多是對自己自信心的重新洗牌。譬如懷疑你曾經擁有的東西是不是還有價值,不再依賴於你過去的審美等等。但只要你的創作還在往前走,整個人還保持著“運動”的狀態,就一定會找到解決的辦法。在我身上沒有出現過明顯的焦慮期,事實上,中年危機和“中年”並沒有直接關係,老年人和青年人也會遇到類似的狀況。

記者:所以您化解焦慮的辦法之一就是産生拼命創作的衝動,例如在當前?

崔健:所有的東西,當你有辦法的時候都不叫“創作”,只能叫“行活”。只有最後沒辦法了,你才知道自己到了極限,解決了這個問題才能找到快感。我們多年來都是這麼“找樂子”的,都是從沒辦法到有辦法。

記者:和您寫的歌曲不同,您拍的電影反映了年輕的80後甚至90後的生活,您是從哪些渠道獲取到他們的生活資訊的?和他們在一起呆久了,是不是也會體驗到代溝?

崔健:在我看來,倚老賣老和倚小賣小都是一種商業話題,其實沒有人感到有劃清代溝的必要。就像為我們源源不斷提供精神補給和溫暖的,根本不是什麼年輕人的生活方式,而是靠著幾代人積累下來的資源,你會發現有那麼多人在孤獨時期創作出來的作品一直在滋養著你精神的發展,原來你的靈魂並不孤單。年輕人盲目地劃清代溝純屬是為了市場,而且我覺得是八卦噱頭,偏要説我們是年輕人或者你是老年人,説你脫離時代了,這肯定是為了錢。

記者:但您是不是要承認,對比前一輩人處在同樣的年齡時,現在年輕人的人生經歷要更加豐富一點?

崔健:他們接收的資訊會更複雜。當人們處理完繁雜的資訊之後,仍然會感覺到孤獨。人在渴望中孤獨,在希望自己滿足的情況下找到新的滿足點,這種空隙就是孤獨的狀態,甚至幾千年以前的人都是一樣的。

|