文/許宏泉

從重彩到水墨,對於石虎來説,絕不止是語言的轉換(事實上,在石虎的所有藝術行跡中,語言的DNA是一目了然的),或者説是視覺的純粹化。石虎在重彩巨制中以其複雜性表現著單純的視覺張力,同樣,在水墨中亦以單純蘊藉凸現了筆墨的豐富性。這種遊弋中西的自由狀態,不止是一種高度駕馭語言表現的技巧,更是實現其個性語言當下的一種極其開放的思維境界,用傳統的哲學論斷即為“道”,在中西審美高度上石虎在其創作實踐中不斷地作出選擇,穿行其間,了無痕跡,卻又極其明確地表達了自己的創作理念。

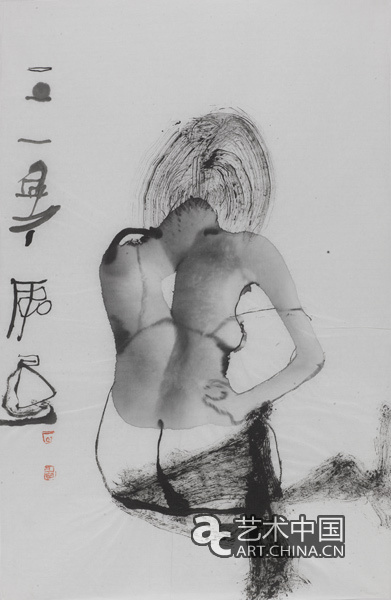

在石虎的筆下,水墨具有雕塑性。當凝重的墨色呈現出渾樸的藝術情境,我們看到的是青花瓷般的江南意蘊嗎?或許,是西域古陶器和遼金時代的橫陳田野郊外的石刻所呈現的原始藝術生態。在那玲瓏清澄的背後寓言著蒼涼苦澀和悲愴。這苦澀構成了語言的深刻性和沉厚感;蒼涼,更是一種“體積”,具有一種廣袤而遙遠的遐想,是石虎水墨人體所能闡述的深刻的哲學況味和文人情懷。

它直接遠古樸素之美學靈魂,更強調的筆墨深層質素,明確地説,即是當下人物畫幾乎喪失殆盡的書法性,他的書法性又非“蘭亭”以來的文人情懷,一種具有原始張力的碑碣書法用筆顯現著頑強執拗的樸素情感,是對筆墨表現力的信念,其間所含涵的古陶、石刻抑或青銅器物的斑駁漶化的藝術化趣味,甚至不真實的視覺狀態(我不想用文人畫所一貫強調地“金石味”一詞)構成其深邃的文化內涵,他將人體之美回歸到最單純、樸素的視覺形態,以其超拔時流的審美姿態在當下繁縟浮躁的人物畫領域不啻一縷清風。可以説,在石虎的藝術創作中,中西撞擊的融匯是前無古人的,一如鹽溶之於水,行匿而味存。或曰學如積薪,後來居上,這是徐(悲鴻)、蔣(兆和)之輩所夢寐而不可求的。黃賓虹嘗言:“畫無中西之分,有筆有墨,純任自然,形式進于神似,即西法之印象抽象”。(1948年致蘇乾英信)。石虎對中西繪畫美學極致的把握在水墨人體這一“版本”上體現得最為深刻,也可以説,他繼黃賓虹的高度之後找到了另一種可能性。而這一創造性表現方式具有相當的開放性,它的指向是東方的哲學範疇,用中國水墨這一媒介闡述西方藝術介入中國以來的尷尬狀態,在一種迷惘的生態情境中,尋求一種最合適的表述,它已完全不是起初“中西合璧”、“以西代中”、“全盤西化”可以同日而語的,其實踐可以充分地表明中國筆墨傳統的生命鮮活在當下的適應性,可生發的可能。

石虎 2011年 水墨人體 70x45

水墨的韻味可能並不是石虎要追求的美學至點,在他的人體中,扣人心弦的更是那些焦墨的線條,具有金屬感的靈動而峭拔,清風搖曳,似聞其聲。水墨與材料在石虎的筆下“玩”到了極致,清而渾而厚而圓,沒有刻意的“素描意識”,卻具有高度的體積感。濃與淡,簡與繁,凝重與空靈,形成極其豐富的視覺高度,它讓我們不由自主地想到,計白當墨,以一當十,最分明處最模糊的東方美學的特有性。所以,石虎不同於林風眠,不同於關良,更不同於吳冠中,他的審美基點一本東方,比吳道子走的更遠(這並非一句玄而空洞的閒話,因為吳道子以降,無人可以涉及這一課題)。

有人説,石虎近些年的生存狀態有點隱逸的意思,或曰絢爛極後之平淡。事實上,他的不甘寂寞的孤傲不過沉潛于他旺盛的創造意識之中。這些年來,他總會不時地創作出令人驚奇(哪怕依然是不解)的作品,讓我們看到一種極其強烈不可遏抑的藝術生命的創造力。石虎的意義或許不在當下,而在啟迪著那些具有創造思維的年輕一代對未來的展望。

石虎 55cmx50cm 紙本水墨 2010年