文/姜華

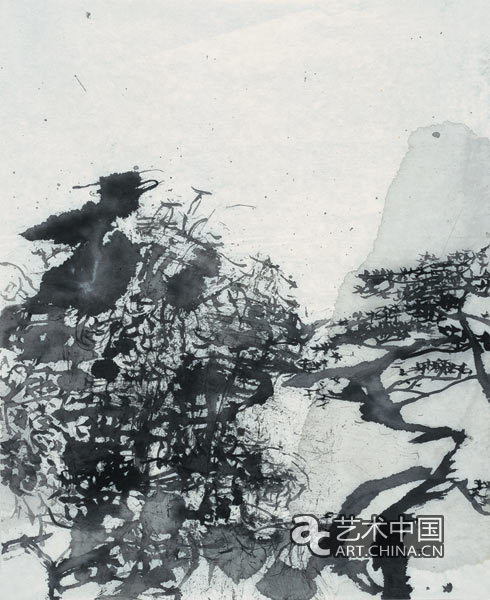

石虎先生的作品,尤為打動我的是山水小品,單純的筆墨線條,不敷設任何的肌理和色彩,給我帶來的感動莫名而強烈。

很難想像石虎先生作畫時的狀態,抑或自覺,抑或不自覺,沒有任何具象的山水,徒手線般的率意,尋不出一絲過渡的痕跡,猶如詭異的迷宮,卻洋溢著自性的天真。

回到初始的宿地,是我對石虎先生最為深刻的印象,石虎先生的這些山水,看似溷沌,其實悠然,恰印證了萬物生於有,有生於無的“無之為用”的源本,就像飄零流浪的孩子,終於依偎在了母親的懷抱般,盪漾著稚子真情,生死一如。

我不禁想到老子的話:“穀神不死,是謂玄牝。玄牝之門,是謂天地根,綿綿若存,用之不勤。”。

如今是個蒙昧的年代,筆墨亦是陷入無盡的荒窮。文明進程中的我們甚至連反思這份代價沉重的機會都不能給予。

石虎先生卻輕輕盈盈的一揮,飄然而出的幽深神秘,如同意態紛呈的漩渦強烈的吸引著我的視線,我不知這份誘惑是否危險,但我能感受到傳承、容納和生發,猶有那份自由。

“淵兮似萬物之宗”,石虎先生的山水,用紛亂而原始的筆觸創造了生死以之的秘境,充滿了大智神覺,是為觀者,手不能至,心嚮往之......

2012年11月

石虎 46.5cmx38.5cm 紙本水墨 2009年