有人罵我是假和尚

美術圈説我作秀佛教圈説我把經念歪了

出家也好,在家也罷,那些執著自己信仰的人都值得尊敬。

他們的不斷涌現給了社會公開討論信仰的機會,讓迷茫的現代人尋得精神共鳴。

不管信仰什麼宗教,能夠想想人生的意義就是好事。

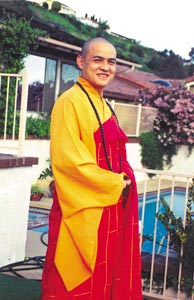

出國前的畫家史國良已有不小聲名,獲得過國際大獎和文化部榮譽嘉獎。自1997年他一身袈裟回到中國,爭議就一直伴隨著他。出家後的史國良定居北京,除繼續創作外,還經常出席各種社會活動。他的很多行為被外界視為“炒作”。有人説,史國良延續了中國畫僧的法脈,也有人説,他不過是個“應酬和尚”。

3月9日,在北京紫竹宛公園旁的寓所內,史國良接受了記者的採訪。

五台山的釋普潤法師每天都能接到要求出家的電話。作為五台山網站負責人,他的一項重要工作就是向發心出家的人提供諮詢。釋普潤告訴記者,自2005年五台山網站創辦以來,網站論壇的活躍和每天不斷的電話,都讓他真真實實感覺到人們對佛教的興趣在大增。

官方統計的中國信教人數截至1997年是1億多,民間估計其中8000萬是佛教徒。國家宗教事務局局長葉小文在最近的一次講話中提到,佛教出家僧尼大約20萬人。中國佛教協會表示,到底有多少人信仰佛教,難以統計,但人數上升是個事實。一個典型的例子是河北柏林禪寺,去年到該寺皈依的人數是6000人。

儘管越來越多的人嘗試從精神層面的高度去理解那些選擇出家的人們,但內心深處的震動仍然無法掩飾,仍然止不住對世俗理由的刺探。為什麼出家?為什麼?陳曉旭説,為修佛法奉獻終生。李娜説,不是出家,是回家。俗世的人們不滿意這樣的答案,總覺得她們隱瞞了什麼。

多數人不理解,如果沒有現實最強烈的打擊,怎麼會選擇如此決絕的方式——放棄父母、愛人和子女,撕裂與這個社會全部的聯繫。在本土宗教中,佛教與現實的關係最為“緊張”,也許,正是這種“不近人情”的決絕,使得出家事件遠比信仰其他宗教更能引起關注和衝擊。

大多數人對佛教的理解被真正的信仰者稱為誤解。世俗認為出家是悲觀厭世,佛説出家是最積極的人生;世俗認為出家者無情,佛説出家是大孝;世俗認為出家是逃避,佛説出家是進取。

五台山的釋普潤法師告訴記者,電話裏諮詢要求出家的大部分是生活中遇到挫折的人。每當此,釋普潤就會告訴這些人,佛門不是避難所。他會跟他們講真實的僧團生活——每天只吃一頓飯,不能吃蔥薑蒜和雞蛋,更別説肉,睡覺要穿著衣服,打掃廁所和做飯……釋普潤説,很多人聽到這裡,就會説,“那我回去再想想”。

一方面出家人與浮華塵世徹底決裂,苦行的姿態讓人敬仰和感佩,另一方面,我們又看到太多佛門非凈土的現實。趙樸初老先生生前曾感慨——市場經濟的發展和寺院財富的增多,拜金主義、享樂主義、極端個人主義的負面影響也顯現出來。有的僧人信仰淡化、戒律鬆弛;有的拉幫結派、聚訟紛爭;有的剛愎自用、私欲膨脹。這些不良風氣勢必會敗壞佛教的形象和聲譽。

佛教的面目對大多數人來説就是這麼模糊,有時離人間太遠,有時又離人間太近。佛教跟現代人的距離也由此變得若即若離——需要它又走不近它,望而生畏。一位方丈説,我們不能一味唱高調,曲高和寡,人們跟不上。如果人們離開了我們,不會是人們拋棄了我們,肯定是我們拋棄了人們。

學者華方田解釋,佛教並不鼓勵人人出家。能夠出家的,畢竟是少數,因為那需要很大的願力和意志。但這並不代表在家的居士就落後於出家人,“在我看來,佛教最強大的生命力恰恰來自於最廣大的在家修行者。他們在日常生活中實踐佛法,默默付出對社會的責任。”

出家也好,在家也罷,那些執著自己信仰的人都值得尊敬。他們的不斷涌現,也給了社會公開討論信仰的機會,讓迷茫的現代人尋得精神共鳴,分享信仰的力量。就像一位基督徒説,不管信仰什麼宗教,能夠想想人生的意義就是好事。

畫僧史國良的自白

“現在已經跟李叔同那個時代不一樣了”

“可是讓我雙手合十整日阿彌陀佛,我又覺得不是我了。”

我出家很多年了,對佛教依然只是了解一點。

對於我來説,信仰的起源並不理性。我不像傳統的宗教徒,我不是聞著香火走進來的。當時佛教那種形式上的東西讓我覺得特別美。打坐,燃一炷香,多美;頭上燒的戒疤,多美;穿著大袍子風一吹飄起來走道,多美啊;是幡動啊風動啊,是你心動了——哇,這個特別特別美。浪漫裏面有衝動和癲狂,我當時出家就是有那麼一種衝動在裏面。

以這樣的方式走進佛教的時候,我剛開始很怕,我心很虛。特別是剛從加拿大回來的時候,要面對熟悉的圈子裏的很多朋友,還有親人,以及非常熟悉的一些團體。我要面對很多人的提問,指責,甚至是批判。

不斷有人問,你是出家人嗎?你也沒有在寺廟裏面,一般意義上的香火規則你也沒有,你住在高尚住宅裏,佛教叫它精舍,一般大家叫它“家”。我也問自己,我還是出家人嗎?當初有人問我,你放得下嗎?你的媳婦,你的子女,你的親情和你的一切一切。我説我放得下,他馬上又問我,你對他們這麼無情,你卻説自己很多情,你連自己的親人都不愛,你能愛眾生嗎?我覺得,喔,這個問題很嚴重啊,我説我放不下。他又説,你連這個都放不下,你怎麼出家啊。

我很長時間就生活在這麼一個狀態中。我也在拷問自己,我為什麼?為什麼出家?為什麼信佛?為什麼?為什麼?

拷問到一定程度的時候,我就突然明白了。

我們只習慣了一線的那種出家人,以為吃齋唸佛,盤腿一坐,誦經超度亡靈才是真正的出家人。這是香火的宗教,它是宗教的一個板塊,但不是全部。

出家為什麼?因為有煩惱。佛教是一種解脫之道,佛陀就是覺悟者。任何人成為覺悟者都是可能,只是覺悟的程度不同。為了出家我什麼都放下了,物質的東西全部留下了,甚至連給他們造成的痛苦我也放下了,只帶著自己走了。

可是讓我雙手合十整日阿彌陀佛,我又覺得不是我了。

我可能在傳統樣式方面很不夠,但我信奉太虛大師曾經提出來的人間佛教,就是以出家的思想做入世的事情,關注當下,關注社會。從太虛大師提出來人間佛教,就一直遭到佛教界另一撥人的反對,説佛教已經變了。

佛教本來就應該變,應該與時俱進的。現在已經跟李叔同那個時代不一樣了,現在是電腦時代,人們都到了月亮上去把嫦娥的神話都破了,現代人有現代人的痛苦,失戀了,生意上失敗了,你都不了解現代人想什麼。

為了保持傳統佛教的純潔和樣式,盤腿一坐坐在寺廟裏面。盤腿能盤多高,能坐多久,比這個有什麼意義啊?這才是真正的形式。

宗教需要給它注入一種新的力量,也需要一些新的人,不光是我、李娜、陳曉旭這些人,我希望更多的哲學家出家就好了。我希望更多的藝術家、知識分子、文化人,可憐可憐慈悲慈悲我們的老百姓精神上的苦悶,給他們宗教,或者文化。

我覺得可以用各種形式傳播解脫的經驗和道理,可以是音樂也可以是美術。我呢,就是繪畫,把我所悟到的東西告訴這個社會。

我什麼都放下了,這個時候就又得拿起新的東西,你就要承擔,有新的責任。你要為社會做什麼,你能為別人做什麼?我不能光為死人啊,我成天唸經去超度他,那活著的人怎麼辦?

“我曾在孤獨和寂寞之間徘徊”

“拿著我忍痛砍下來的枝子,可是在那邊找不到對接的點。”

當初在海外的時候,沒錢沒語言沒朋友。對親情的渴望到什麼程度呢,電話在我旁邊,總在猶豫要不要打,要不要打?然後突然就抓起來,迅速地撥號,前妻上班不在家,岳母接的電話,叫一聲媽後,就止不住地哭。

在我們自己文化的氧氣下生長得好好的,卻跑到了一個二氧化碳多的地方,我有窒息的感覺。你的願望很好,做一個東西方的嫁接,文化輸出、文化接軌、文化交流。我多情地跑到那裏,卻發現是一廂情願。拿著我忍痛砍下來的枝子,可是在那邊找不到要接的這個點。長期不嫁接,枝子會死的。那種情況下産生恐慌、失落和孤獨,還有那麼點絕望。

人就是這樣,在吃飽了撐的時候,就覺得很孤獨,覺得自己特別有思想,別人不能理解我,想到理想國去。當給了你機會去的時候,你又很寂寞。在孤獨和寂寞之間,人就是這樣徘徊著。

在加拿大的那幾年,我雖然活著,但活得非常不自在。什麼著名畫家,什麼光環都沒有了。越是在國內有成績的人,吃得到在自己樹上的果子的人,到那裏越不適應。我根本就沒有在西人圈裏闖蕩出什麼結果來,我也就是在華人圈子裏。學國畫為什麼要去西方?對啊,後來我也問自己。當時那個時代,還是有點後殖民化,崇洋媚外的心態在裏面。説去接軌,然後打入西方的主流文化。其實出去的所有中國畫家,沒有一個被西方的主流文化認同的。幾乎沒有。

我找了很多條路,以為是路,砰!撞墻了;咚!掉坑裏了。國內的報道依然有誰誰誰在西方大獲成功,等等等。帶來什麼誤導?“85風潮”是美術界的“文化大革命”,唱主角的是西方文化,當時很多大藝術家,旗手式的一些領袖人物紛紛倒戈去搞現代藝術,搞變形,搞現代,搞行為藝術。極端到西方沒有做過的東西,我們就要去做。比如在身上拉一道口子,塞進去一顆水稻種子,等著發芽;吃大便餡兒的餃子;吃死孩子,而且要很優雅地吃。

在最潦倒最絕望的時候,我都沒有回國,到那時我就開始懷疑我的人格有問題了。中國有很多事情我可以做,我為什麼還要死撐?

當時骨子裏還有一種理想的東西。而且這裡其他一些東西還是能吸引我。

那時候我經常到寺廟去,開始看宗教書,接觸宗教也比較多,伊斯蘭教,基督教,甚至一種叫巴哈伊。我都在尋找一種能包容其他信仰的宗教。只有在佛教裏面我找到了。在佛教裏找到的東西讓我比較溫暖,比較純凈。

再一個角度,我理解了西方人文主義。海外生活這麼多年,對我最重要的不是物質生活的豐富,就是這種人文主義的東西。我們一直講主旋律,總是帶著一些意識形態的色彩。藝術的主旋律其實就是人文主義。藝術家的作品如果太政治化了,就喪失意義了。我們需要的是一種純人性的、純生活的、純美好的東西,這才有更持久的生命力。

不同環境下生長起來的人心態是不一樣的。西方的好在於,人們在一種法制健全、制度公正的環境下活得很放鬆。那種空氣含氧量就特別高。我覺得我們吸純氧的東西少,更多的是這個指數超標,那個指數超標。産生的文化和作品也就帶這種色彩。

我曾經畫過很多政治題材的東西,但現在不畫了,我希望人們從我作品裏看到的是人性,看到西藏的人們從宗教裏找到的那種安詳。

“她説要等到我還俗的那一天”

“我曾經覺得弘一大師很絕情,妻兒在山門外痛哭,他就是不見。”

我走進佛門了,我想成為其中的一員。就因為我是一個藝術家,跟小孩撒嬌一樣,我非要逞一下能,縱容一下自己,走就走。而且,在方方面面因素造成的狀態下,當時你不讓我出家,我腦子會亂掉的。

我覺得我比很多知識分子勇敢,很多人做居士的時候,喜歡虔誠地談禪論道拜佛,甚至有意識地親近一些高僧。但要真正走進去,很多人沒有這種勇氣,有些人敢自殺但他不敢出家。

我的前妻,她能理解我的生活,但理解不了我的精神痛苦。她是一個很入世的女人,賢妻良母型的,在生活上給我無微不至的關懷。但是這個東西對我不是很重要,作為藝術家我需要精神的撫摸,她不能進入到我這個階梯上來吧,她跟著我會很累。

這種不合適是一直存在的。我們這一代人跟你們不同,那個特殊的年代,我沒有怎麼讀書,小學三年級就“文化大革命”,參加政治運動,讀的都是毛主席詩詞語錄,灌輸的都是階級鬥爭,學的英語就是毛主席萬歲萬萬歲。我後來自己惡補了一些,但是非常有限。我妻子在這些方面本來基礎就不太好。婚姻必然給男女之間帶來很多溫暖,但是精神的問題是家庭難以解決的。

我太太最起碼很漂亮,很溫柔,很善良,她不企求我什麼。她讓我能體會到另外一種美感,是我的親人。分開的時候,當時真是有種撕開的疼痛感。那時候,我需要的是那麼一種東西,哪怕是在肩膀上拍一下。看去年“感動中國”的人物,那個醫生在聽診前,怕病人涼,把聽診器先在自己手上捂一下,我的眼淚唰一下就下來了,我受不了這個,我當時心靈上就缺這種東西。

我曾經覺得弘一大師很絕情,妻兒在山門外痛哭,他就是不見。我一度覺得我做不到,但我現在明白了,只有那樣,你才能徹底了卻人世間的因緣,否則你就無法安心修行。前妻和兒子後來也來了加拿大。到現在我也不能原諒自己我常常為此檢討,我沒有更多的理由為我開脫。前妻為我犧牲了很多,她丟掉工作跑去加拿大照顧我的生活,她在餐館打工,特別辛苦。日子剛剛好些的時候,我又提出出家。她當時眼淚就下來了。她一直不肯離婚,認為我只是一時頭腦發熱,等了一年多,還是簽了離婚書。她現在加拿大一個人生活,她説要等到我還俗的那一天。

“我是佛教界的新品種”

“一個出家人要那麼多錢做什麼?以前回答這個問題我很害羞,很不自信。”

雖然住在這個地方,我一個人,但佛教的戒律我一直在遵守。

別人經常問我,你想吃什麼嗎?這麼多年我還是會想,想四喜丸子,就是獅子頭,看著有人端著這個咣當咣當地走著,我的眼睛會跟著走。還有豬肉燉粉條,撲撲撲往嘴裏送的感覺,我的心都在咚咚地跳,我都怕我下意識地去夾那個菜。看到漂亮的姑娘我也會很喜歡。當你的精神能滿足的時候,你的原始身體慾望就又來了。

我問自己,咦,我不是放下了嗎?物質的東西我不是都放下了嗎?但慾望的東西我沒有放下,身外之物我都放下了,身內之物我沒有放下,它會週期性地隨時來折磨你、誘惑你。這種動物性的誘惑我覺得是一直存在的,我一直很痛苦,多少年了我還是很痛苦。我雖然年紀大,但我身體還很好,可是我不可以去做,因為我是一個出家人,大家很注意我。我必須約束我自己,一方面是我對自己信仰的承諾,另一方面也是我必須承擔的責任。

親情、友情和愛情,少一個情的時候,你就會活得很單調。我一個出家人三情都沒有了,只能活在強大的意念中。

我不知道我會不會還俗,暫時可能性不大。我嘴還是很硬,我自己還有那個勁。

我沒有去寺廟超度亡靈,但我為這個社會做了很多事情。比如説,我教書帶了很多學生,有很多社會責任在裏面。

是的,我的畫賣得很好。一個出家人要那麼多錢做什麼?以前回答這個問題我很害羞,很不自信,甚至我很害怕問到這個問題。但是我今天要告訴你,我要做更多的事情,就需要更多的錢,需要更大的名,現在的名利對我來説太小太小了,不足以完成我要做的事情。

我剛回來的時候,想蓋個大廟,出家人每個人都想當個住持,用這種方法弘揚佛法。但是後來我改變了。現在我想,等各方麵條件充足的時候,我建一個自己的美術學校。我希望未來能幫助更多的學生。很多農村學生砸鍋賣鐵來學畫畫,我們要對他們付出的東西負責。現在的學院教育有一些問題,很多年輕人從學院出來,沒學到什麼東西,找不著工作,基本功都不紮實就去做什麼現代藝術,有些人被逼到去做假畫,真的很可憐。

做這些是出於我一個知識分子的良知,出於我一個出家人的信念。

很多人罵我罵得很厲害,説我是假和尚。我説,你們可以罵我,但不要罵佛教。美術圈裏説我作秀,佛教圈説我把經念歪了。我覺得我們這些人,李娜啊陳曉旭啊,都是佛教的一個新品種,同時又是一種新生的力量。給他們一些新的空間,不必維持傳統的樣式,不然佛教會越來越走向沒落。

我很希望看我畫的人跟我所畫的朝拜的隊伍一直走進去,聞著那些酥油的味道,能感受到找到寄託後的幸福。