董橋先生的《賓虹草堂》中提及英國漢學學者對黃賓虹藝術的評價:“黃賓虹的冷僻其實不輸石濤、八大,作品傳遞的是‘來世洪荒的資訊’。”這似乎點明瞭黃賓虹畫作為何難以被時人認同。與同時代的齊白石、張大千相比,黃賓虹的藝術之路走得有些孤寂,他自言“50年以後人們會看好我的畫”,如今看來,一語中的。黃賓虹書畫藝術逐漸被研究者關注是上世紀八九十年代以後的事,他的書集、畫集和藝術理論相繼出版、各類學術研討會多次舉辦,2005年,浙江博物館舉辦規模空前的大型展覽和系列紀念活動,由此確立了黃賓虹繪畫的學術地位和市場價值。是年,恰是先生逝世50週年。

江上山(國畫) 黃賓虹

6月19日,中國嘉德2017春拍“大觀——中國書畫珍品之夜”中,黃賓虹絕筆巨幅《黃山湯口》在以3.45億元成交,成為中國近現代書畫領域繼齊白石、張大千、傅抱石、李可染、潘天壽、徐悲鴻、黃胄等之後又一位單件作品價格突破億元的畫家。於是大家又一次翻出了“浙江博物館被硬捐後三十年方才打開作品包裹”的梗,玩味這段喜聞樂見的劇情反轉,希望從這位生前寂寞、後世留名的大師身上探尋中國文人最後的真實。

黃賓虹的家族世居歙縣潭渡村,祖上是書香門第,蒙童教育深受“徽學”影響,新安理學、徽派樸學、新安畫派等在他的身上都有顯現。徽州人對待文藝往往標舉人格獨立,無論皇皇巨匠還是兢兢藝人,在藝術觀念和取向上追求優中選優且不避艱難,賴道德為根本,以文章為底蘊,視藝術為生命。就黃賓虹一生志道、據德、依仁、遊藝的行狀來看,他對傳統哲學、傳統文化的深刻把握也都生長于這種文藝根柢之中,廣泛涉足詩書畫創作、璽印考藏、名跡鑒別、藝術教育、古文字研究等領域,視書畫為修身之道,將人品藝品等量齊觀。

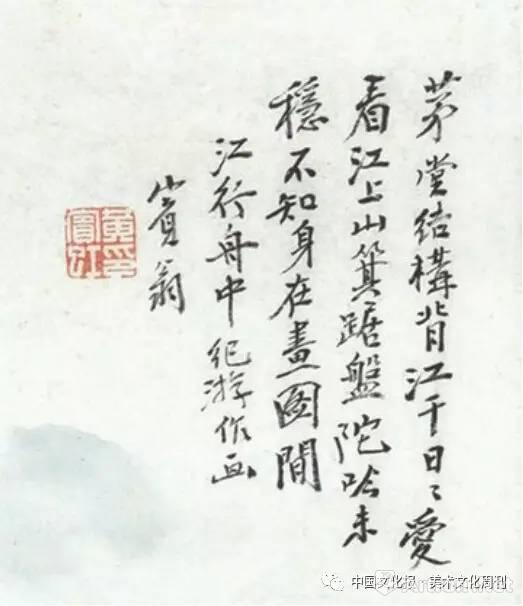

《江上山》款識 黃賓虹

古時傳統文藝講究博而能約,不全不粹不足以為美。包容性越大,藝術效應越豐富,所以視最高境界為與自然萬物的精神渾然一體。黃賓虹非常注重傳統文藝的內在融通關係,提倡“內美”,區分“君學”與“民學”“文人氣”與“士夫氣”。“君學重在外表,在於迎合人。民學重在精神,在於發揮自己。所以,君學的美術,只講外表整齊好看,民學則在骨子裏求精神的美,涵而不露,才有深長的意味。就字來説,大篆外表不齊,而骨子裏有精神,齊在骨子裏。自秦始皇以後,一變為小篆,外表齊了,卻失掉了骨子裏的精神。西漢的無波隸,外表也是不齊,卻有一種內在的美。經王莽後,東漢時改成有波隸,又只講外表的整齊。到了魏晉、六朝,六朝字外表不求其整齊,所以六朝字美。唐太宗以後又一變而為整齊的外表了。藉著此等變化,正可以看出君學與民學的分別。”——這是1948年黃賓虹在《國畫之民學》一文中剖析五千年中國學術與藝術史後得出的結論,由此他推崇“民學”的觀念明晰呈現於人們面前,你既可以從中看到秉承儒家道藝觀的成分,又明顯融入道家思想的“道法自然”。

黃賓虹行文中列舉的“勻稱整齊”和“不齊之齊”是書法藝術中常見的兩種秩序形式,前一種相對簡單,後一種相對複雜,或者説高級,高就高在是在運動變化中實現平衡與和諧。對黃賓虹來説,書畫同源不只存在於觀念中,他先是“以書入畫”,後又“以畫入書”,理論實踐同參共悟,不論早期的平拙還是晚年的老健,貫穿始終是上古時期“未知有法,而法在其中”的自主率真書寫,完美印證了中國傳統文化重“和合”的藝術思維。

宋朝至清朝,書法風格一直受文人書法理想所左右。黃賓虹的“民學觀”無疑打破了這一局限,包容了碑派取法中無名氏書法無法在“書法——人格”這一命題中找到歸屬。而對於清代以來已有的碑派理論取法範圍,黃賓虹還進一步拓寬外延,認為可上追至三代且不囿于碑帖之分別。所以,擁有這樣的國學底蘊和美學取向,黃賓虹的書法自然生長出和普通書家書法及常規畫家書法不同的面貌。

在黃賓虹的書法作品中,最能顯示他得心應手的書寫狀態及其書法成就的是篆書聯和繪畫題跋,特別是晚年的作品,筆致鋒毫離披,墨色淋漓滲化,其間的文化精神、生命狀態和人生品格遙接晉唐風範。我們知道,書法創作看重一定程度的即興發揮,享受精細安排之外的、隨著創作情緒變化帶來的隨機表現,也就是調動作者的最佳意趣和狀態在作品中顯示出“文章本天成,妙手偶得之”式的出奇效果。黃賓虹書法的高明之處恰恰在於化“經意”為“適意”,在看似不經意的揮灑中內含匠心。

清末民初群星璀璨,黃賓虹在西畫衝擊和文人畫式微的文化背景下,選擇堅守本土文化立場,以追慕洪荒的固執在傳統內部尋找突破,憑藉技進乎道式的漸修,最終將道德、學問、藝術打成一片。之後,黃賓虹在書法領域開創的精神風骨由林散之完成接續,並取得矚目成就,歸納二人治藝的共同特質,無不植根于對傳統的信心和涵養:寓藝術追求於傳統文化之中,寓個性生命于傳統精神之中,寓諸藝兼修于身體力行之中。時過境遷,如今書法泛化生存語境被徹底消解,慶倖藝術史留下這“來世洪荒的資訊”,讓我們對甘於寂寞踏實殉道的純粹和熱忱懷抱由衷敬意。