|

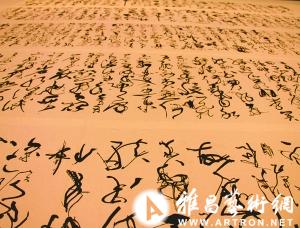

李舜攝影作品

青年藝術家近年來已經成為備受關注和寵愛的群體。從“80後”到“90後”,從“青年藝術100”到“CAFAM未來展”,從“大學生提名展”到“青年藝術家推廣計劃”,從“關注未來藝術英才計劃”到“新星星藝術節”,以“青年藝術家”為主打的展覽此起彼伏。它們的主辦方既有政府、官方文化機構、美術館、藝術院校,也有拍賣行、畫廊,甚至一些原本與藝術無關的商業機構。歷史的舞臺在萬眾矚目、眾所期待中搭建完畢,一夜之間,一個新的世代似乎正在降臨。

然而,在普遍浮躁的當代藝術領域,在急功近利的市場浸淫中,“青年藝術家”是否能擔此重任,成為藝術界新勢力,抑或成為僅供資本炒作的另一個空殼概念?千呼萬喚中猶抱琵琶半遮面的中國當代藝術市場學術體系是否依然只能在資本的淫威下委曲求全,或者能否借此東風另辟蹊徑?

學術與市場,南轅北轍

“已經很多年沒有刀的感覺了。”歐陽江河在2012年新星星藝術節的序言中寫道,這句話也代表了藝術界對於“新”的普遍希冀。然而,青年藝術家,既是藝術界的暗能量,更是市場的潛力股。

2005年至2007年,中國當代藝術市場高速發展,藝術品價格扶搖直上,藝術家曝光率大幅上升。而當資本炒作到達一個週期的末尾,當代藝術不得不面臨資本抽離造成的貶值尷尬、緊貼市場造成的存貨積壓,以及曝光過度造成的審美疲勞。

“在那個‘瘋狂三年’中對於中國藝術市場的嚴重透支,我們現在不得不一點點承受著這個後果。”藝術批評人吳鴻在《藝術商業選秀透支了未來》一文中如是説道。自2008年中國當代藝術市場慘澹收局,金融資本過剩的荷爾蒙又開始尋找新的目標,“青年藝術家”成為一片有待開拓的處女地。

2012年春,榮寶齋春季藝術品拍賣會專設“新人新藝術”專場。6月18日,嘉德拍賣與大藝網合作推出中國藝術院校優秀作品專場。12月13日,首屆大學生藝博會在廣州舉行,700位藝術家的1800多件作品按“國、油、版、雕”的傳統劃分方式懸挂在展廳內。同時,名為“市場就是力量”的論壇在展廳一隅舉行。對於大部分參展者來説,這是他們第一次接觸市場,在和主辦方協商後,他們的作品以1萬元上下相對統一的價格標價出售。

“家家都有房子,墻壁需要裝飾,這是一個剛性需求,”大學生藝博會主辦方廣州華藝負責人李峰在接受採訪時對市場的反應充滿期待,“而大學生的作品有三大優勢,升值潛力、專業能力和相對低廉的價格。”

這樣的話聽起來像是一句朗朗上口的廣告詞,然而從事實上看起來,這所謂三大優勢很難合於一體。來自中央美院的孫子垚獲得了大學生藝博會頒發的一個獎,但從領獎臺上下來的他有一點迷茫。“感覺被主辦方忽悠過來了。”他訕訕説道,一墻之隔的展場裏,他帶來的四幅作品一幅都沒有成交,“我的作品可能不太漂亮。買家還是比較喜歡符合他們視覺經驗的圖像。市場的評判標準和學術標準不太一樣。”

另一位來自清華美院的獲獎者鄭曉輝同樣提及了市場和學術的雙重標準問題,他同時透露,自己有一些同學已經和畫廊簽約,給畫廊畫一些行畫類作品賺錢。相比賣畫,身在象牙塔、尚沒有衣食之憂的他更希望得到美術館等機構的肯定。

而今,除了直截了當的拍賣會、藝博會之外,各類機構舉辦的有關青年藝術家的展覽同樣層出不窮。一些批評家指出,很多展覽即便冠以“學術”、“實驗”的名義,但所謂“學術”依然常常只是資本的遮羞布而已。

資本是一面雙刃劍。但是在學術失位,或者學術屬於附屬、附庸地位,甚至只是遮羞布的情況下,資本的肆意妄為很難有什麼真正的推動作用,只會在風卷殘雲之後再次留下一片狼藉。

學術:撕掉青年的標簽

“現在什麼東西都是講市場,評獎再不整點兒學術的,太沒有意義了。”藝術策展人付曉東出現在1月17日上海張江當代藝術館舉辦的“新星星研討會”現場,當記者問及她現在中國哪一個評獎真正有學術上的權威時,她沉吟良久。

同一場合,藝術策展人夏彥國也指出青年評選的共同問題,就是“這些活動在學術上都沒有一個明確的主張”,“我們可以看看這些活動發的新聞稿,他們沒有對我們年輕的藝術家提出一個觀點,選擇上也沒有一定標準。”

從國外藝術評獎來看,比較具有影響力的像泰特美術館每年的“特納獎”、古根海姆美術館的“Hugo Boss獎”,都形成了各自的風格和趣味,也比較權威。而在中國,獎項此起彼伏,而真正能夠獲得大眾認可的寥寥無幾,更多時候只是在各起山頭。“特納獎”雖然是指定頒發給英國的青年藝術家,但其實50歲以下的藝術家都可以入選,而中國的青年評選參與者大多數是“70後”和“80後”,甚至是一些“90後”。

“現在很多機構都在打青年藝術家(牌),其實以年齡來判斷是一個誤區。”夏彥國談及,“很多藝術家都在自己的作品上有所突破,而不在於他們是不是年輕。”對藝術家的細分、標簽化處理或許是為了對應商業化的邏輯,但空洞的無中生有本身並不能結出任何成果。

“藝術世界有很多不同的領域,而批評和市場是這個世界的兩極。”一位美國批評家曾經這樣表示,因此批評家最不需要考慮市場因素,儘管反向的影響是一個規律。“資本的規律總會跟隨先進的文化趨勢而動。”付曉東介紹説,國外藝術市場已擁有成熟的學術體系以支援其運作,但中國的當代藝術市場依然是一團亂麻。1990年代“英國年輕藝術家(YBA)”被打包推上歷史舞臺,並在英國掀起一股風潮,其幕後推手薩奇使用了各種手段謀取商業利益,但他的一番運作是基於對藝術價值的理性判斷。而今在中國,本末倒置的狀況或許在短期內很難有所轉變。

夏彥國同時認為,功成名就的藝術家擔任評委固然可以增加藝術評獎的權威性和關注度,但“藝術家往往是比較個人化的,所以年紀大的藝術家(做評委)選擇年輕的藝術家會有一定的狹隘性”。

學術標準的確立或許不是一蹴而就的事情。無論是資本的“關愛”,或是老一輩人的影響,都是年輕人脫殼而出,需要擺脫的陰影。而今的權力搭臺,新人唱戲,本身其實很難擺脫這樣的悖論。

資本是一股巨大的力量,給藝術家提供了脫穎而出的機會和平臺。但是藝術上的成熟,始終要依靠藝術家自身的成長,或許,同時也得等待學術體制、策展人的成熟。

資本:捧殺或冷漠

“現在大部分所謂青年藝術展,都是以學術作為外衣,以資本作為基礎,以營利作為目的。好處是可以建立一個平臺發現新人,壞處是給藝術家留下了幻覺。”談及資本對青年藝術家的影響,夏彥國講了一個身邊的例子,“我大學畢業那年,有個同學參與了當時的‘新銳計劃’,也是獲了個小獎,回來之後就特別激動,後來還參與拍賣。那個時候,他就睡在工作室,每天晚上打地鋪,就畫畫。後來聽説作品賣得不太好,後來我就再也沒有見過他。”

無論哪個青年評選,或多或少會給青年藝術家帶來更高的關注度,相應而來的,就是公開曝光的增多與藏家的問價。可能藝術家的作品瞬間就會從“無人問津”到“供不應求”——但這也許只是一個開始。

無論是青年藝術家抑或功成名就的藝術家,都可能遭遇市場的饑渴。有傳言説藝術家張曉剛曾經畫過600張畫,其中200張是《大家庭》。張曉剛告訴,畫過多少張《大家庭》,“這個沒算過,(200張)也難説。因為‘大家庭’系列畫的時間特別長,需求量特別大。”

同為藝術家的毛焰對市場的非理性追購有些反感,認為有些時候是對藝術家的捧殺:“有些現在中國所謂收藏,不是收藏,是投資、投機。傳統的收藏,收藏者真的對這個投入深厚的情感,甚至可以花鉅資收藏一個他自己喜歡的東西,而不是一般大眾認可的、可以流通的大路貨,這才是好的收藏家。我一直認為真的好的收藏家和真的好的藝術家是相對的。對一些買家,有內心的抵觸,我也是有同樣感受的。”

在這個層面,他希望藝術家對於藝術以外的事物考慮得越少越好,“如果你考慮得很多,最後可能得不償失。”

事實上,評獎的肯定和市場的肯定並非定然相關。來自中國美院的李舜曾經是一個特別能賺錢的人,而在新星星藝術節獲獎之後,卻變得不太能賺錢了。

“我是在美院學新媒體的,做影像、裝置。以前考中國美院的時候,成績比較好,後來就辦考前班。(當時)我在杭州有一塊兩千多平方米的地方,有宿舍、超市、食堂,是一個小的學校。最後一年,規模最大的時候,拿了新星星的這個獎。我就決定不幹了。”正兒八經準備做藝術家,卻發現這條路並不好走,“別人賣畫能賣得特別好。我們做影像和裝置,沒人買的。我們這屆有30個同學,現在還在幹這個的,加上我就3個。我還和他們不一樣,畢竟我還是能養活自己的。他們根本就是拿信用卡透支,再去借錢還上。所以他們特別苦。”有過辦班賺錢的經驗,李舜對於做藝術不賺錢也不以為然,“我選擇了藝術,但是藝術並沒有義務去養活我。我可以幹兼職,用這個錢去做藝術。”

被市場選擇、關注當然是一種肯定,但是沒有受到市場的理會,也許更是一種幸運。這樣的狀況,允許年輕藝術家在無外力干擾的情況下,自由地發展,如果他有一顆堅定的內心。

|