| 2010年的藝術拍賣活動已經大致結束,從春拍到秋拍,整個拍賣市場到底透露出了什麼訊息?如果我們僅以中國內地拍賣公司所呈現出的成交額數據做出結論,未免落入區域性市場的局限性所導致的制約,而無法正確體現出正在國際上崛起的華人收藏圈的走向。以宏觀的角度來看,歷經金融海嘯之後的亞洲藝術拍賣市場迅速觸底反彈,正證明了亞洲拍賣市場已經從區域性邁向國際性市場。目前的亞洲藝術市場明顯的出現兩個大方向,一是新舊藏家交替、二是市場面正在擴大。在亞洲藝術市場裏,收藏之席位還是由華人圈獨大。

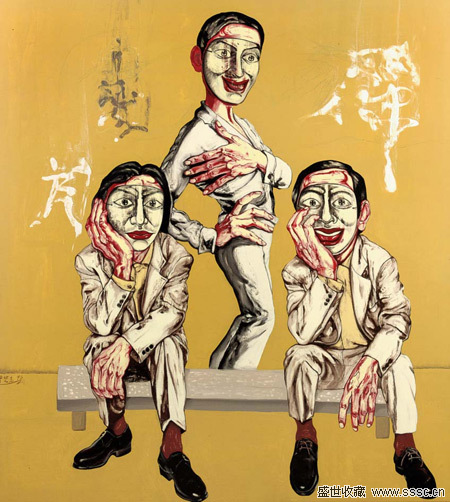

曾梵志作品

曾梵志作品

何謂華人收藏圈?

「華人藝術」這個名詞其實早在90年代就被台灣畫廊、拍賣公司喊的雷震響天。由於政治意識的緣故,棄「中國」採「華人」,只要是以華人文化為基礎的藝術家所創作出的藝術品都稱為「華人藝術」。而談到華人收藏便是指向華人藝術市場,台灣、新加坡、香港、中國內地,甚至東南亞的華人,因屬相同人種、語言及文化傳承,透過資訊的交流,已經形成一個俱備國際規模的華人圈。華人藏家圈裏的代表性人物包括台灣的林百里、馬維建、施俊兆,中國內地這幾年有王薇、民生銀行、泰康人壽陳東升,香港有「大劉」劉巒雄,東南亞華人代表余德耀。這幾位近年買遍各大拍場的藏家都屬於只進不出的終極藏家,收藏資歷較短的王薇及余德耀更公開表明是以建立私人美術館為理想在收作品。

亞洲當代藝術市場整合

除了購買力強大的華人圈,論到亞洲藝術市場,必須也將日本及南韓納入。不過與強悍購買力的華人相比,日韓幾乎只能排入邊緣。早在2003 年,香港佳士得張丁元首先提出「亞洲藝術市場整合」的概念。隨後在2004年秋拍,香港佳士得第一次推出以亞洲當代藝術為概念的拍賣專場,當時是納入「二十世紀中國藝術及亞洲當代藝術」專場。到了2006春拍,亞洲當代藝術獨立構成專場拍賣。2008年春拍,「二十世紀中國藝術和亞洲當代藝術」又首開夜場拍賣。在拍品的構成上,張丁元列出以中國當代藝術為主,日韓、印度、台灣當代藝術為輔的名單,建構出一個完整的亞洲當代藝術版圖。

直到今年拍賣結束後,不管是從專場類別或是從拍賣公司經營策略來討論,都可以得出一個結果:「亞洲藝術市場整合正式進入高峰期」。張丁元就認為,整個亞洲藝術市場明顯的出現兩個趨勢,一是新舊藏家交替、二是市場面在擴大。這是兩個不同角度的動向,但也互相影響拉扯著。舉個例子來説,朱銘本次秋拍即使有作品流標卻還是有高價成交紀錄,朱銘的市場一直處在十分成熟的區塊,作品量多質優,市場盤面很堅實;這次的表現會出現波動,是由於亞洲市場正進入「接替」階段。説今年是亞洲藝術拍賣市場的「轉累點」一點也不為過。用相同角度來看今年的日韓當代藝術板塊,這幾年其實不只有台灣人專門買日韓當代,東南亞、日韓甚至內地客人都在買,只是這幾年這份名單有點被消費過頭,導致波動性干擾出現;基於上述的兩個動向來解釋,這都屬於正常情況。

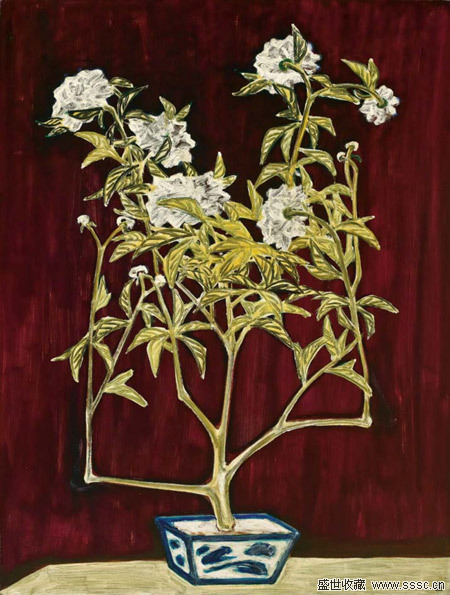

常玉 青花盆與菊

常玉 青花盆與菊

08年之後的亞洲拍賣市場開始邁入成熟階段,進入關卡之前難免會有波動的陣痛期。如果在這個時期,我們單單以藝術家來作個別分析,難免不客觀。同時,我們可以發現,凡是具備「流通性高」、「對的題材」這兩項要素的作品一定可以拍到好價錢;最好的例子就是常玉,他在整個亞洲市場接受度非常高,本次佳士得秋拍〈青花盆與菊〉便拍出5330萬港幣的常玉個人世界拍賣紀錄,由劉巒雄拿下;此作在最高拍賣價格一直停留在2006年的2576萬港元。

中國內地的市場越來越龐大,這是不可抹滅的事實。事實上,中國市場仍屬於區域性市場,一個強大的區域市場。不過內地與香港的買家不同,國際化稍微遜色,也不及百年拍賣公司(佳士得及蘇富比)的經營架構及海外縝密網路。與台灣相比,藏家密度及品質也稍弱勢。拍賣公司區域性的整合其實端看國際品味與區域品味的差異。拿台灣老前輩油畫為例,如何將他們放到香港這個國際平臺,並且讓國際藏家有興趣購買收藏,這便是成功突破區域市場的局限性。香港有國際化的優勢,是中西融合的匯集點;台灣擁有全亞洲密度最高的高端藏家,他們對所有類別藝術的包容性極強;內地內需實力不容小覷,加上日韓及東南亞的個體戶藏家,亞洲藝術市場的整體規模將在數年內趕上歐美並與之抗衡。

如何能夠在即有的基礎上,面對全球透明資訊的爆炸性開展,有效的推動文化價值,而非追逐流行,是全亞洲拍賣公司都要面對的課題。

2010年亞洲當代藝術市場透露出的訊息:

一.當代藝術秋拍版塊延續春拍態勢,開始走向理性的通道。

市場不會再回到2007年那時的誇張火爆。從第一場香港蘇富比秋拍開始,就可以觀察到經過金融危機的洗禮後,藏家變得越來越理性。藏家們開始注重作品本身的價值勝過藝術家的名頭。同樣一位藝術家的作品,其內容不同就能産生天差地遠的兩個價格。例如香港蘇富比秋拍的那幅張曉剛〈創世篇:一個共和國的誕生二號〉就被余德耀以5218萬港元成交,並創下張曉剛拍賣市場上的最高記錄;同場的張曉剛〈1997年血緣系列〉,成交價就只有170萬港元。〈創世篇〉那張作品的學術、歷史性不可言喻,造成場上買家爭奪,並衝上中國當代藝術市場歷史高價。至於後89的板塊,只要是經典作品都有不錯價格,像是余友涵、丁乙、方力鈞。今秋劉小東比較特別,他90年代重要的作品像是〈違章〉、〈白胖子〉都集中出現了,畢竟是經典,一齣場就被美術館拿下;以他的稀缺性及學術價值,這都還算是正常價格,沒有太誇張的表現。

二.後89當代藝術資金逐漸向70後移動。

70後的當代藝術板塊,其作品價格逐漸的追上目前活躍在當代藝術市場上的一線藝術家,70後這次的價格飆高後,確認了所謂一線藝術家名單,這是市場普遍對他們的認可。名單基本價格一定超過百萬,人數不會超過十人。當代的70後,尹朝陽表現很不錯,他在匡時的〈趙棒之二〉就賣了537萬人民幣,他這次出現的作品量不少,但是都能成交。翰海春拍就上拍了3張尹朝陽,全部都成交。這次其他的70後也表現的非常好,香港佳士得的陳可、李松松,匡時的韋嘉,還有李暉、仇曉飛、宋琨、熊宇、高瑀。韋嘉的市價一直在20-30萬人民幣,這次在翰海的〈刺菁II〉會以185萬人民幣拍出實屬特例,因為這張是他創作中非常重要的作品。

另外在今年拍賣市場上還透露出一個訊息:中國老油畫價格不再被低估。

關良的〈靈岩山〉在匡時以360萬人民幣高價落槌,創下關良油畫拍賣最高紀錄。所謂的老油畫,主要是指1949年前的中國油畫史中那些第一代油畫大師們。拿關良例子作分析,為什麼他的作品可以創下新高?除了作品缺稀外,主要原因有二:「收藏家希望有一個完整性的收藏名單」,這是基於歷史完整性的一份名單。民國初年油畫史曾經被嚴重斬斷,又被歷史完全遺忘,這樣的情況無疑造成中國美術史後來的缺失。收藏最講究完整性,這裡講的完整性就是一部美術史的概念。同樣的道理,劉小東、張曉剛那個年代的作品在市場上都買得到,但是關良有錢還不一定買的到。

另外一個原因是「比價效益的影響」。與關良名列中國早期十大油畫家的常玉,價格為什麼能夠高過關良?其實常玉是一個很特殊的例子,當時他在巴黎創作的作品被猶太人整批收購,隨後出現在各個拍賣和畫廊中,目前大部份的常玉作品已經轉入台灣藏家手中,價格屢創新紀錄;試想如果當初常玉留在中國境內並經歷文革,作品數量絕對不會是現在的數字。常玉是第一代油畫家中,唯一有出版過油畫全集的,著錄清楚,所以能賣那麼貴是有道理的。他所有作品都在市場中流通過,這樣的籌碼表示交易量大,好畫也都能在市場上找到。常玉的市場已經打下快30年的基礎,藏家談及作品來源都有清楚的脈絡;相比之下關良等中國老畫家尚未有足夠的群體支援。

藏家目前收藏這個時期的作品面臨很大的困難。一是那個特定時代的大背景使得作品真偽鑒定有難度;二是作品及出版相關文獻非常混亂,這都是阻擾藏家對收藏這類作品的障礙。目前也是中國早期油畫收藏的一個好時機,有實力的大藏家目前也轉移至此板塊。老油畫是中國美術史繞不過去的一段,學術價值很高,以目前藏家積極的態度,也體現出中國藏家開始正視中國美術史的完整性。

|