|

2008年突如其來的全球經濟危機迅速地摧毀了前兩年當代藝術市場的投機風潮,使整個當代藝術市場價格回落到了2005年至2006年的水準。2008年7月到2009年6月期間,當代藝術的市場表現究竟如何?借全球知名藝術網站Artprice新發佈的市場年度報告,在此做簡要分析。⊙李燕玲

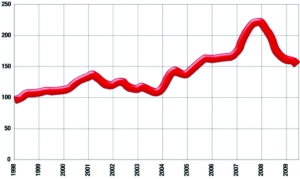

當代藝術這一板塊自2000年以來以驚人的速度急劇升溫,拍賣紀錄被不斷刷新。2005年,10萬美元以上的當代藝術作品佔到8%;2008年上半年,這一比例上升到19.5%,而100萬美元以上的作品更是增加了620%,當代藝術投機泡沫達到巔峰。然而,在2008年下半年歐美股市大跌,全球經濟惡化的衝擊下,當代藝術這一投機性和波動性最強的板塊首先遭遇重創,市場價格急劇下跌了27.1%,2009年上半年更是再次下跌了4.4%。

亞洲風潮興起

2008年7月到2009年6月,在當代藝術嚴重受挫的同時,一個明顯的轉變也在發生,那就是“亞洲風潮的興起”。比如在“年度當代藝術拍賣成交額前10位的國家/地區”中,亞洲國家就佔了四席,分別是中國、南韓、新加坡和日本。其中,中國以1.08億歐元的總成交額位列第三,與以1800萬歐元位列第四的法國相比差距顯著。雖然不及英國和美國,但亞洲各國的表現明顯好于其他歐美國家。

此外,在“當代藝術拍賣成交額前10位的拍賣公司”中,亞洲拍賣公司佔了四席,分別是香港蘇富比、北京保利、香港佳士得和中國嘉德。從地區成交額上來説,倫敦以2.41億歐元位居榜首,紐約以1.05億歐元位居次,北京和香港的成交額共計0.84億歐元。作為全球藝術市場中的新興力量,北京和香港迅速崛起,自2005年以來,這兩地一直是極具活力的當代藝術交易地。

亞洲藝術市場目前在全球藝術市場格局中已經變得越來越有分量,亞洲各國所創造的拍賣業績已然對美國在全球藝術市場中的領導地位提出了挑戰。2008年7月到2009年6月,亞洲藝術品交易總額共計1.3億歐元,而同一時期美國藝術品交易總額則為1.23億歐元,亞洲藝術品交易總額第一次超過了美國。

2008年7月至2009年6月當代藝術拍賣成交額前10位的拍賣公司

■ 藝術家地位遭遇重新洗牌

2008年7月至2009年6月,拍賣成交額最大的中國當代藝術家分別是曾梵志、張曉剛和陳逸飛。其中曾梵志以1100萬歐元的交易額位居首位,張曉剛、陳逸飛則分別以1000萬歐元和660萬歐元位列第二和第三位。從這三位藝術家的市場表現可以一窺不同中國當代藝術家的市場起伏:

陳逸飛因其精熟的傳統繪畫技術無疑是中國當代藝術家裏最古典的一位,他因上世紀六七十年代所創作的《佔領總統府》被載入美術史,其後他轉而創作的江南仕女系列不僅為他贏得了新的聲譽,也極大得實現了其作品的商業價值。上世紀90年代,其作品平均交易價格就已在15萬至60萬歐元之間。實際上,陳逸飛也是這三位最好賣的中國當代藝術家中受投機性購買影響最小的一位。今年5月29日,陳逸飛1979年所創作的大尺幅油畫《踱步》在北京保利拍賣以380萬歐元成交,刷新了其個人作品拍賣紀錄。陳逸飛的作品之所以在這個特殊時刻還能實現高價,除了該件作品的經典性之外,與市場危機促使當代藝術市場向現代經典藝術市場的轉向也密切相關。

張曉剛是出口轉內銷所創造出的中國當代藝術四大天王之一。2008年4月9日,張曉剛的《血緣:大家庭No.3》被一位亞洲私人收藏家以344萬歐元這樣一個創紀錄的價格所購買。然而,在2008年10月倫敦和香港的拍賣會上推出的11件張曉剛的作品中就遭遇8件流拍,其中最好的拍賣結果也僅在最低估價面前謹慎止步。與《血緣:大家庭No.3》十分相似的一件作品《血緣:大家庭No.1》的落槌價僅為186萬歐元。由此説明,其上拍作品的估價下調得還不夠徹底。

曾梵志是在張曉剛、王廣義等領軍藝術家的市場開始走下坡路時殺出的一匹“黑馬”。他的市場起步略晚于其他幾位知名中國當代藝術家,而他的“後來居上”無疑令其成為今年中國當代藝術高端市場裏的“一枝獨秀”。從2008年7月到2009年6月曾梵志成交作品的分佈情況來看,中國以絕對優勢位列第一,所佔比例佔到53%,南韓佔到11%,日本則為5%,整個亞洲地區所佔達69%。歐美地區,英國佔據了20%的比重,位列第二;美國11%的比重則僅與南韓相當。可見,2008年7月至2009年6月期間,曾梵志作品的拍賣交易已在很大程度上以亞洲市場為主。

三位藝術家的市場起伏在一定程度上代表了不同中國當代藝術家的市場表現,大體來看當下有兩大特徵:一是向現代經典靠攏;二是向亞洲本土發展。

雖遇寒流然熱度猶存

當代藝術板塊,尤其是以中國為代表的亞洲當代藝術,深受前兩年投機性購買的影響。因此,在此次市場波動中,中國也是當代藝術板塊受打擊最嚴重的國家。與2007年7月至2008年6月期間2.59億歐元的交易額相比,2008年7月至2009年6月的中國當代藝術交易額縮水了63%(9500萬歐元)。儘管如此,中國卻依然穩佔2007年以來所取得的全球藝術市場第三位的排名。

總體來看,流拍率的升高以及作品價格的下跌是導致2009年第一季度成交額比2008年第一季度減少了66.8%的重要因素。然而,在該數字看起來好像很慘的同時也應該看到,當代藝術成交額在危機之前的迅速增長:2002年7月至2003年6月,當代藝術的成交額總計7540萬歐元;2007年7月至2008年6月,這個數字則達到了9億歐元。儘管2008年7月至2009年6月的成交額只有5.7億歐元,但相比2005年7月至2006年6月,增長率依然高達87%。此外,從高價作品來看,2005年7月至2006年6月,有7位當代藝術家的18項拍賣結果在百萬美元以上;兩年以後,25位藝術家的120項拍賣結果達百萬美元以上;2008年7月至2009年6月,依然有19位藝術家的72項拍賣結果為百萬美元。雖然近一年來,百萬美元拍賣結果的數量與前一年相比降幅較大,但與2005年7月至2006年6月相比,增幅仍然可觀。

綜上所述,可見,當代藝術雖然遭遇了經濟危機和自身結構調整的雙重挫傷,但未傷及筋骨。雖然當代藝術在全球範圍都遭遇了市場寒流,但其生命活力尚存。 |