文/ 邵亦楊

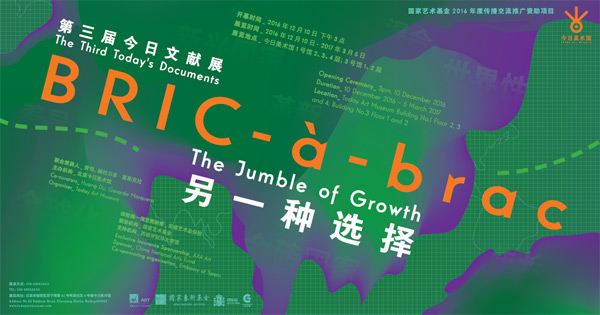

今日美術館第三屆文獻展的題目很有趣,混雜了不同語言,法文名為:“BRIC-à-brac”(五花八門的混雜搭配),英文名為: “混雜的生長”(The Jumble of Growth) ,而中文名為:“另一種選擇”,它們共同反映了全球化時代藝術混雜共生、多元選擇的特徵。

全球化大融合

什麼是全球化?是隨處可見的麥當勞或星巴克?是中國製造的廉價商品? 是西方國家對伊斯蘭共和國組織發起的聯合軍事行動?還是在亞洲新興的歐美模式的藝博會?全球化對於當地文化意義何在?是否只是代表西方的視野和角度?全球化如何反映在藝術?

自從80年代冷戰結束後,全球化成為最重要的議題。全球化時代倡導全球一體化,共同發展。但是,發達國家和發展中國家之間的差異依然隨處可見,尤其表現在發達國家的跨國企業對於貧窮地區的物質資源和勞動力佔有上。在經濟、政治和文化權力不對等的情況下,全球化有時會被等同於西方化、資本主義化或是美國化。 在冷戰結束後,美國成為唯一的超級大國,它所代表的意識形態、經濟模式、文化觀念、生活方式通過影視、音樂、時尚、教育、學術、連鎖的商業模式、乃至軍事行動影響到全世界。然而,這種總體化特徵有可能變成文化單一性,掩蓋許多更為複雜的相互交流。比如:發展中國家內部的種族、性別和社會分配問題、非西方國家與西方國家的政治利益矛盾,以及它們自身文化發展的規律。在藝術上,全球化是融合、混雜的,比如越來越多的國家和各種不同藝術表達形式被納入到國際當代的雙年展、文獻展中,並且為當地藝術創作提供了新的視角,但是以西方國家為主導的展覽選擇權是否局限了當地文化表達的自主性和多樣性呢?

後殖民的混雜

如果説全球化是當今世界的一個主要論題,那麼後殖民則是對它的回應。它的目的在於:尋求擺脫歐美發達國家的強權,為非西方國家爭取平等地位。在全球化和後殖民之間很難劃分一個清晰的界限。隨著全球經濟實力的快速增長,發展中國家在國際政治文化的舞臺上扮演的角色也越來越重要,它們正在改變世界權力分佈的格局。

後殖民主義倡導者-印度裔理論家霍米﹒巴巴(Homi K. Bhabha)提出了“混雜” 理論,他運用德里達(Jacques Derrida)和福柯(Michel Foucault)在後結構理論中論述的差異性,對後殖民問題進行了探討。與殖民主義研究不同,巴巴的後殖民理論不僅尋求挑戰殖民者的權力,而且提出以非西方文化的新方式改寫西方的知識系統、改變世界原有的經濟、文化和政治秩序。

當代藝術界表現為一系列連鎖經營的模式:古根漢姆美術館在比爾巴鄂建立分館;高古軒、白立方入駐香港;瑞士的巴塞爾在香港翻版,遍佈世界各地的雙年展:聖保羅雙年展、伊斯坦布爾雙年展、光州雙年展、上海雙年展、台北雙年展、日本福岡雙年展、布裏斯班的亞太三年展等等。這種全球化模式的當代藝術展,一方面顯示了全球化的強大力量,另一方面也顯示了非西方文化的潛在力量,它們給當地藝術家們以新的機會,呈現後殖民情境下經濟、社會、文化各方面的衝突,打破現有的世界文化秩序,為全球多元主義注入新的活力。正如“BRIC-à-brac”這個俚語所暗示的:後殖民藝術既可以為全球化添磚加瓦,也可以是砸開一堵墻的板磚。

BRIC-à-brac:融合還是抗拒?

第三屆今日文獻展以“金磚國家”的視覺藝術為例,探討全球化與本土化多元共生的問題。 經濟學上,BRIC 是“金磚四國”的縮寫,由巴西(Brazil),俄羅斯(Russia),印度(India)及中國(China)的首字母組成。這個概念由美國高盛頭資銀行的經濟學家吉姆•奧尼爾(Jim O’Neill)于2001年首次提出。 與 “Big Four”(經濟四大國)相對,新興的金磚四家表現出巨大的發展潛力,甚至有改變世界未來經濟發展的趨勢。2010年,隨著南非加入“金磚”之列,其英文單詞變為複數的“BRICS”,並改稱為“金磚國家”。金磚國家分散于幾大洲,並沒有組成如同歐盟那樣的一個正式的經濟集團,而更多地是在地緣政治上相互關聯。在全球化的壓力下,這些“非西方”國家都曾受到巨大衝擊,也顯示出新的活力,那麼它們是否有獨立的現代化進程?是否可以做出“另一種選擇”呢?它們的文化主體性如何呈現出來呢?

由黃篤與赫拉爾多-莫斯克拉(Gerardo Mosquera)共同策劃的第三屆今日文獻展以金磚國家為線索,並兼顧到歐洲藝術的反叛力量、以及亞洲、拉美、非洲、中東等其他國家的新興力量。展覽分為四個部分:混合生長、癲狂的空間、話語現場、個人敘述與微觀生命,展示了50位藝術家的作品,試圖揭示這些國際邊緣地區自發的藝術現代性。

比利時新觀念藝術家維姆∙德爾瓦(Wim Delvoye,b.1965-)被稱為西方當代藝術裏的“壞孩子”。他的作品《消化道》(Cloaca,2000)是一部能夠模倣人類腸胃消化系統的機械裝置。在美術館展出的每一天,肉類、蔬菜、糕點等各種美食混合著水、酸和酶被人放入這個巨大的連環機器中,在電力和機械作用的緩慢運動下,這個機器會産生出近似於人類糞便的排泄物。在不同地區展示時,這個機器可以吞噬不同品味的當地美食。不僅如此,這些美味都由當地一流廚師精心準備。儘管這臺複雜的機械裝置絲毫不像人體器官,然而,在這個冰冷地複製的機器作業系統面前,觀眾仿佛是在觀看醫院裏的人體解剖。藝術家通過演示食物轉化為糞便的過程,諷刺了人們對精緻美食的迷戀背後所包含的貪婪慾望。

德爾瓦還把這個“消化道”排出的廢物和氣味收集起來,放入松香瓶中作為作品出售。這種方式令人想起義大利藝術家皮埃羅∙曼佐尼(PieroManzoni)1961年時用藝術家的糞便、氣味做成的罐頭。它們都通過身體諷刺了消費社會中人類對物欲的崇拜,並質疑了藝術家在商品社會的角色。

德爾瓦的另一件引人爭議的作品與北京有關。他曾經在北京郊區的農場養豬,做了一系列豬皮紋身。德爾瓦用的都是生活中常見的圖像,比如:心臟和骷髏、迪斯尼公主、LV的標誌圖案和宗教圖像。當這些主題性很強的圖像在豬身上出現時,它們原有的意義被剝離了,變成了裝飾,美麗而又震撼。無論是紋身豬還是消化道,都顯示了達達主義的反叛精神,藝術家以身體本能的原始力量諷刺了物質主義的虛無。

瑞士藝術家托馬斯∙赫塞豪恩(Thomas Hirschhorn)的作品《受害者(工作中的人們)》從現代生活的總體經驗出發,藝術家質疑了數量過剩、充滿能量,卻缺乏品質的全球化消費文化, 提出了我們作為個體是否有可能對抗資本主義總體性的消費壓抑、改變需求過剩的現實這樣一個根本問題。

西班牙藝術家克裏斯蒂娜∙盧卡斯(Cristina Lucas ,b.1973) 的作品涉及權力機制,探討了國家或宗教的政治結構。她的影像作品《理性的自由》(La Libertée Raisonée)以德拉克洛瓦的名畫《自由女神引導人民前進》為原型,導演了這個法國大革命時期的特定場景下可能發生的故事。具有諷刺意味的是:在故事的結尾處,自由女神並沒有帶領革命者走向勝利,反而被她的追隨者殺害。在這場悲喜劇中,藝術家用真實生活的冷酷無情解構了那個經典名作中革命浪漫主義幻想,揭示現存的官方故事、真實歷史和集體記憶之間的反差。另外,盧卡斯還拍攝一些日常生活的照片,從個人行為和社會習俗中通常不被關注的細節,審視其中隱藏的微觀政治。

巴西藝術家切爾多•梅雷萊斯(Cildo Meireles)關注時間和空間中的身體,特別是它的心理、社會和政治屬性。他的代表作《巴別塔》(2001)由上百個收音機構成,同時播放著世界各地不同的語言。在聖經故事中,地球上的所有人都曾經説同一種語言,彼此和諧相處。他們齊心協力興建一座通往天堂的高塔,稱為巴別塔。上帝因恐懼人類的力量,把人們分成不同種族、説不同語言,形成不同文化,彼此難以溝通。人類建築巴別塔的宏大理想由此不再能夠實現。梅雷萊斯的巴別塔由收音機建成,這些老舊的、象徵第三世界國家的傳媒構成各自獨立單元、播放著不同語言的節目。各個單元之間統一而又獨立,融合而有分別,仿佛是一個全球化世界的寓言。在這個烏托邦想像中,藝術家解構了全球化中普遍性、同一性的主張,呈現出發達國家與發展中國家、不同地區間的共性與差異。

墨西哥年輕的藝術家馬塞拉•阿瑪斯(Marcela Armas,b.1976)的作品《自我機器》(I-Machinarius, 2008)跨越了技術與藝術的界限。它由金屬鏈條構成,在鏈條的滾動聲中,大量的油漬濺落到墻壁上,構成了一幅由機器自動書寫的抽象表現主義繪畫。作品中流淌著的油漬仿佛傷痕,象徵著機械的功能性障礙。這件具有墨西哥本土風格的作品提出了全球化語境下的不規則的能量流動和國家主權問題。

俄國當代藝術由兩個小組展示。 AES+F是一個新媒體藝術小組, 他們的影像作品《特立馬喬的盛宴》(2009)曾在53節威尼斯雙年展上展出。這件作品的來源於古羅馬詩人蓋厄斯•佩特羅尼烏斯•阿爾比特(Gaius Petronius Arbiter,27-66)的諷刺小説《愛情神話》(The Satyricon)中的著名片章。在佩特羅尼烏斯的原著中,“特立馬喬”的這個名字象徵著暴發戶的驕奢淫逸、縱欲無度,諷刺的是奢靡荒淫的古羅馬暴君尼祿。在AES+F的影像中,特立馬喬的盛宴不再是個人的狂歡,而是極盡奢華的酒店、度假村、高爾夫俱樂部的總體形象。它是財富與享樂的象徵、一個需要付錢才能進入的短暫天堂。

當代的特立馬喬們由不同種族、年齡和職業的上流社會人士組成,他們身著白衣,來到黃金島上的臨時樂園盡情享受,揮霍時光。迎接他們的侍者年輕、性感,他們不僅僅提供服務,也加入到狂歡之中,主人和傭人如同古羅馬農神狂歡節裏那樣,不時地、令人意外地交換角色,一起沉浸到美景、美食、美色的各種感官享受之中。消費者與服務者、誘惑與責任、性別與身份等種種界線越來越模糊。這個可以滿足人類所有慾望的歡樂島,仿佛當代社會消費主義伊甸園的縮影,全球化烏托邦的表像。然而,盛宴中完美細節逐漸出錯、最終盛宴崩潰、災難降臨,全球化的天堂受到侵犯。以古喻今,AES+F小組的《特立馬喬的盛宴》對當代全球消費主義奇觀提出了警告。

Chto Delat(怎麼辦)是俄國的另一個觀念藝術小組,2003年成立於聖彼得堡,由藝術家、批評家、文學家和哲學家共同組成,這個小組的名字來源於19世紀俄羅斯作家車爾尼雪夫斯基的一部激進小説,後來又于被用於1902年列寧著作的題目。這個小組的作品混合了政治理論、藝術和行為,主要針對蘇聯解體後,俄羅斯所謂民主政治中無法兌現的種種空洞許諾。

張英海重工業(Young Hae Chang Heavy Industries)是南韓藝術家張英海與美國詩人馬克∙沃格(Marc Voge)1999年建立的網路藝術組合。他們的作品將文字和音樂結合,針對不同時空下的政治文化,以諷刺和幽默地方式,創造了一種存在於網路媒體上的數位詩篇。在螢幕上,從電影、詩篇、廣告和標語中選出的各種文字,伴隨著波薩諾瓦爵士樂的節奏不斷閃動跳出, 展示出偏執狂式的挑釁與夢想。

《三星意味著高潮》(Samsung Means to Come, 2016)顯示了張英海重工業的批評性。這件作品以一位女家庭主婦為敘事主體,用文字虛構了一個色情場景。具有諷刺意味的是與之發生親昵關係的男主角並非真人,而是三星公司的化身。在這裡,作為南韓最有代表性的跨國企業,三星是陽剛、性感的化身,是家庭主婦們慾望的投射;同時它也是強制性的引誘者、施暴者。用網路廣告式的語言,《三星意味著高潮》諷刺了全球化資本對人們消費慾望的誘導,並呈現出虛構烏托邦對人類真實生存快感的威脅。

早在2000年的上海雙年展上,黃永砯的作品就對全球化和後殖民問題進行了達達式的挑釁。他用沙土構築了一個上海匯豐銀行總部的建築模型。這座大樓于1923年6月23日建成,被認為是中國近代西方古典主義建築的最佳代表,象征西方文化和金融資本進入中國。後來,此大樓先後成為上海市政府大樓、上海浦東發展銀行,歷經中國被殖民、反殖民、後殖民的各個歷史階段。時空轉換,歷史變遷,而這座大樓始終是經濟、政治和文化權力的象徵,黃永砯用小孩堆沙子的方式戲弄了這個穩固不變的建築模式,同時瓦解了它所象徵的看似堅實的權力結構。

倪海峰創作了一系列類似工業産品的裝置,形狀類似于數字或字母,隱喻了全球化商品交易、資訊物流、政治關係中被標準化、數字化、編碼化的運作程式。

陸壘用金屬切割成一些形狀古怪的“物”,介於動物和物品之間,在各種異域情調的環境中,産生出令人既熟悉而又意外的感覺,正如全球化時代的種種混雜性。

翁奮拍攝的鄂爾多斯展示了自然與城市的變遷,高聳的現代化大廈被寬廣的自然荒野所環繞,如同海市蜃樓。這個場景仿佛整個中國都市化進程的一個縮影。在這個充滿大躍進式的衝動和烏托邦狂想的進程中,集體的、個人的狂熱慾望與自然的冷漠形成鮮明的對比。畫面中那個年輕的女孩眺望都市的背影,仿佛是人們內心期望與外在現實之間的一個界標。

另一種選擇,另一種現代性?

以“另一種選擇”為題,今日第三屆文獻展強調現代化進程中的文化差異和傳統的延續的必要性。那麼,另一種選擇是否意味著另一種現代性呢?在後殖民的語境中,“另一種現代性”是最有吸引力的一個主題。然而,這個理論命題預設了一個假定的前提:也就是有一種全球資本主義化的、具有恒久和普遍意義的現代性,全球化是這種單一現代性的體現。然而,這個前提的問題在於:現代性原本就包含著對比和衝突,全球化資本主義從來都存在著危機、矛盾、共存及競爭。 因此,對待現代性完全可以做更包容性的多重解讀,比如:不同時空存在的多種現代性、持續進步的現代性和從解構主義出發的反省式的現代性。多重現代性來自於多元異質的社會結構、宗教信仰和文化傳統,它與全球化的、具有普遍價值觀的社會經濟實踐和烏托邦想像並不衝突。

如果説沒有單一的、壓倒一切的現代性,也就沒有另一種現代性,沒有以完全西方為中心的全球化,也就沒有固步自封的本土化,所有的文化都在融合之中,他們在改變、我們也在改變。真正的全球藝術不是歐美為代表的西方國家強加於非西方國家的,也不是任何地方、本土所獨有的, 而是各個地區和文化之間融合、共用和交流産生的。全球化的現代進程不可抑制,無法回避。它的意義不僅有關經濟的發展,也有關人類共同的理想;不僅有關獨立和自由,也有關共用的責任。在不同的國家和地區,全球化既相似、又相異。令人興奮的是:新的力量在全球發揮著日趨重要的作用,正在改變現有的世界秩序。在這個重要的歷史時刻,藝術作為獨立的、批評性的、創造性的力量將會具有越來越重要的地位。

邵亦楊

中央美術學院人文學院副院長、教授