在顯而易見中尋覓隱匿,可以激發沉睡在我們身體裏最原始的獵捕直覺和嗅覺。如埃德加·愛倫·坡那封遺失的信中所言:真實,其實就在我們眼皮底下,我們看不見它,卻正是因為它太明顯。哪怕一點細小的遮掩就足以讓我們尋它不見。

對於自畫像而言,便是如此:當畫家用畫筆自我呈現的時候,猶如説道:“看,這就是我!”可是真的如此簡單麼?事實遠非如此,我們甚至可以斷言,能夠只用於表達“真實”的自畫像其實少之又少。那些畫家筆下的一幅臉部特寫,或者全身像的描繪,無論其有意與否,總會讓我們滿心期待並充滿好奇地去尋覓畫像所隱藏,或者説作者在大膽表達的同時卻試圖隱藏的那些微小。

在那些偉大的畫家中間,有些卻是絕無意隱藏的,相反,其竭力向我們傾訴其所想表達的內容,他們所畫的那些傳世佳作讓我們無不驚嘆和追索其真正的含義。而正是這些我們所追索的含義似乎才是畫像的精髓和生命所在,而最值得我們留心的,是那些畫筆揮舞時不經意間流淌出來的些許執著與凝重。

如果説自畫像的起源是指畫者細緻與不加修飾地留下自己的面貌特徵(好比簽名),那麼隨著 In assistenza(一種義大利早期自畫像風格)的出現,一切都有所改變。在這種作品中,畫家在其畫像中所表現出來的獨特視角,著實讓觀者眼前一亮。

需要首先明確的是,從那個時期開始,知名畫家們中間初現權貴並自成新興的社會階層,同時,對藝術家的定義也不再只是簡單的裝飾品創作者,所有這一切的變化亦非一朝一夕所能發生,所以當創作場景出現並被畫者引入構思的時候,這個時期的藝術家們會很快融入其中並以其獨有的觀察視角將其納為己有並描繪出來。

文藝復興時期,是對創作構思和對早期畫家作品創意再發現的時期,同樣也是各種新探索、新嘗試的時期,更是自畫像藝術自成一體的時期。那些對古希臘羅馬的藝術傳承的再發掘,使我們對人與人所在的世界進行了重新審視。正如列奧納多·達·芬奇在義大利數學家帕喬利經典名著《神聖比例》中所繪的經典插畫,人逐步變為了萬物主宰。同樣,透視法的重新定義和玻璃制鏡子的出現,再加上自14世紀末開始威尼斯藝術文化的流散與傳播,人們對獨立自畫像的出現有了具體認識和新的思考。

同樣是那個時期,哲學上的主體和客體開始相對而立,而對其深入的思考也拉開帷幕。

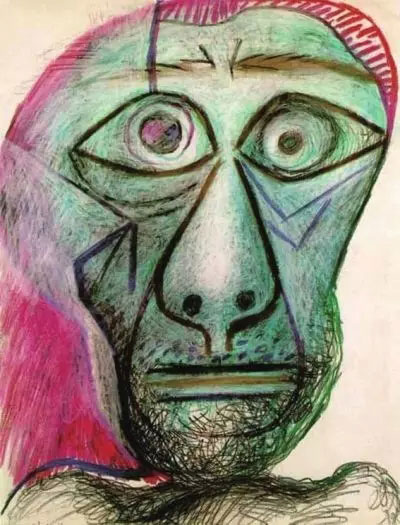

一、畢加索,在死前想要表達什麼

正是因為畢加索,才讓我對那片隱藏在畫布後面的世界産生無比好奇。他的那些數量眾多的自畫像很顯然,各自不同卻又個個傳神,如同他的其他作品一樣,其“各個時期”作品變化廣泛,這些作品,我們苦心收集、整理,使他們之間連接完整,正如同一部電影放映由始至終一般。而這所有作品的總和,更好比一幅巨幅畫面活靈活現地呈現在我們面前,映照出這位畫壇巨匠的人生和他眼中的世界。

畢加索的自畫像年代起始於1896年的西班牙巴塞羅那,即他15歲的青少年時期,止于1972年的法國穆然,即他92歲離世的前一年,在這些畫像後面,畢加索仿佛一直在尋找著什麼,對此,作為這位繪畫奇才的摯友和知己皮埃爾·帶的話讓我們更加心中了然:“畢加索,那時候仍每天堅持繪畫,直到有一天其第一次有了對死亡的預感,轉而便開始了新一輪的自畫像創作……顯然,他被這來日無多,並無法用其手下的畫筆表達完所有想要表達的現實所困擾不已。”

因此,當死亡臨近的時候,這位傳奇巨匠傾其心血于對自己的自畫像創作上來。

我們不禁要問:到底是因為什麼讓他如此這般的迫切?讓我們再來聽聽皮埃爾·帶是怎麼説的:“畢加索,在他1923年第一次受訪時,並未曾説過:‘我不是在尋找,而是在發現。’這其實是1926年以後的誤傳而已,他其實是這樣説的:‘當我繪畫創作的時候,我為的是展現我所發現的,而不是我所正在尋找的。藝術本身,創意並不足以支撐所有,如同西班牙語裏的一句俗語,愛情,需要用行動表達,並不僅僅是簡單的衝動,只説不練並不算數。藝術,雖是一種虛構,它卻能讓我們看清事物的本質,那最終讓我們接納並真正領會其含義的本質。’”

出自這位天才級畫家之口的一段精闢歸納,連同他那些接近人生終點而創作出的傳世之作,到底是要讓我們“接納並真正領會”什麼含義,其本質又是什麼?

二、畫自己,為了認識自己

答案,卻是梵谷給了我們。這位勇敢的畫者,信奉世間從來沒有什麼不可能,在他寫給弟弟特奧的信裏説道:“但願你懂得我對於藝術真摯的理解”,“想要抓住藝術的本質,這需要時間的檢驗和卓絕的刻苦。”

梵谷,或與畢加索形成某些對比。率直卻飽受磨練的梵谷或許並無過人的天賦異稟,但他在僅約十年間的繪畫生涯中,不懈地努力和發掘自己,提高技藝,尤其在自畫像方面,如同在不富饒的土地上開墾並辛勤耕耘,從而最終收穫豐盛的果實。其第一幅畫像完成于1886年的巴黎,儘管他窮困潦倒更無章可循,但他還是迷戀上了讓他從此一發便不可收的自畫像創作。在主動要求被關進坐落在法國小鎮聖雷米的一座瘋人院後,他的最後一幅作品亦完成于那裏。

一次他給特奧的信中寫道:“雖然不易,但如果有一天我能畫好自己的肖像,那我就能輕鬆畫出這世間其他紅男綠女的肖像了。”接著在1889年的9月,他又寫信補充道:“人們常説能夠看清楚自己不易,我對此深信不疑,而想要畫出自己亦不輕鬆!”

當面對這世間紅男綠女,揮筆已如信手拈來時,梵谷開始了其對繪畫“藝術本質”的追求以及其對自己的重新認識。不得不説,這是個艱難的過程。在這短暫的時期內,他完成了39幅自畫像,我們不難覺察到,這其中的一些畫卷,其實是在試圖掩蓋那些畫家難以用語言傾吐的秘密和不輕鬆。

三、映照在池水面上的“藝術”

古老,如同日出時被沙石遮住的第一道光影,亦如生命之泉畔,人或動物依水而棲,當自己的形影被倒映出來的時候,這如同自畫像般的身影開啟了人類對藝術思索的漫長歷程。

我們應該感謝文藝復興時期首屈一指的藝術理論家和思想家萊昂·巴蒂斯塔·阿爾伯蒂給我們帶來的這靜謐般地啟示,他在1435年其繪畫理論之論述《De Pictura》中寫道:“人類史上首先進行繪畫的,應該是那個變成水仙花的那喀索斯(希臘神話人物,因自戀死後變成水仙花)了,因為如果説繪畫猶如是藝術之花,那麼關於那喀索斯的古老傳説對於繪畫本身的出現而言就再貼切不過了。如果那不是映照在池水面上的倒影而啟發而來的‘藝術’,真是想不出繪畫到底還能是怎麼來的了。”

阿爾伯蒂,建築師、數學家、音樂家、雕塑家,當然也是畫家,文藝復興時期的代表性人物,無疑把整個繪畫藝術的出現歸功於自畫像,他更是同時期中的第一個創作自畫像的畫者之一,在自己畫筆下的偉岸輪廓裏,無不展現其從此認定為藝術家們所特有的高尚和新貴氣質。

四、塞尚:“繪畫,其實是在用畫筆思考”

當我們徜徉在人類藝術思想的歷史長河畔,無論是相對客體意識的形成,還是相對主體意識的誕生,“這是什麼?”無不困擾著我們。這個因水面倒影而帶來的驚異……帶來了啟發所有哲學思想源頭的思考,正因為這主體眼中的“客體”, 其很快便推演到了“我到底是誰?”的問題上來。至此,我們聯想到了著名的蘇格拉底箴言乃至整個古希臘思想的縮影:“看清你自己(用心,而不是用眼)。” 這句鐫刻在德爾菲聖殿屋瓴上的箴言,提示著人類應擺正自己和天地宇宙間的關係及地位。當我們説自畫像的發展歷程和哲學中主客體的認識過程之間的界限模糊不清,在此可見一斑。

因此,阿爾伯蒂作為理論家和思想家,對此有更清晰的闡述:“繪畫藝術,正是藝術之花。”正如阿爾伯蒂身後五百年,另一位畫家、思想家塞尚,用他那揮舞不盡的畫筆,向我們證實“繪畫,其實就是在用畫筆思考”。

五、那喀索斯和馬爾敘亞斯

當那喀索斯的神話故事被回歸現實意義,其實它遠比我們一般認為的更豐富和具有色彩,這裡我們同樣要提到馬爾敘亞斯的傳説,因為這兩個神話間對立出了截然不同的兩種關於自畫像的功用:癡迷而死和剝皮而亡(希臘神話故事,馬爾敘亞斯因為吹笛比賽被剝皮)。

對於那喀索斯傳説,如果我們能更準確地理解它,其與把自畫像簡單歸結成自戀産物的結論相去甚遠。具體説來,民間存在著幾種關於此古老傳説的經典版本,其中便有奧維德和保薩尼阿斯的版本,兩個版本中都繪聲繪色地講述了寓言中的俊美男子由於在清澈冰涼的泉水池中看到了自己,從而被自己的美貌所俘獲不能自拔,愛上自己又不能自已,最終死去的故事。

於是在弗洛伊德理論的驅使下,藉著這傳説,精神分析理論便得出了對相關主體構成的自戀症的定義,得出自戀人格是僅對其自身存在感而沉迷的不完整認知。

可是,那些造詣最深、對藝術本質理解最徹底的自畫像創作藝術家們,卻始終忠誠于這神話故事輕輕拂過後留下的,顯然被奧維德或保薩尼阿斯的版本所忽略的真實含義:“如果他不(用眼睛)看自己。”這也是先知提瑞西阿斯在那喀索斯出生時回答他父母對於自己的兒子能活多久的焦慮所給出的答案。

原來,我們到此其實面對的不只是一個人是在“戀我”或是“忘我”的簡單事實,而是關於尋找自我以及對自我的認知,無視身旁世事的煩擾,平靜而真摯地等待生命逝去的人生態度。

因此,我們看到了兩個那喀索斯:一個是被自己俊美的外貌迷惑,而另一個是被其個體存在的神秘而糾結。先知口中的預言,正格外地印證了蘇格拉底説過的“看清你自己(用心,而不是用眼)”所蘊含的深刻意義。“如果那喀索斯不(用眼)看自己”,他也許就不會死……

對於像我們這樣血肉組成的世間凡人,通向永恒不滅的道路被就此指明,那些真實、真摯的藝術家們如高更或梵谷都取其行之。在死亡面前,在這最後一期的自畫像中,曠世奇才畢加索亦如同寓言裏的野兔般奮力奔跑,不為別的,正是為了在其不多的來日裏,用其手下的畫筆,用心表達完他所有想要完成的表達。