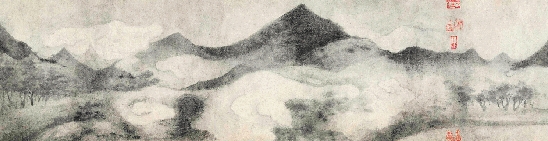

米友仁 瀟湘奇觀圖卷局部

當代中國畫家經常對各種不同的繪畫材質進行實驗性探索,這種出於對畫風快速成熟的訴求是可以理解的。因為對於年輕人來説,耗盡青春才能收穫的傳統繪畫技法,代價似乎過大,也並非人生成功的最佳捷徑;而變通一二,以材質的標新立異取勝,似乎順理成章。我們不該否定實驗和探索,但是應弄明白其中的原因:進行繪畫材質的探索,究竟是為中國畫增高闊,還是僅為凸顯自己畫風的與眾不同。

古代畫聖創造了中國畫的輝煌,可不同年代的畫聖對材質的實驗與選擇,應是基於怎樣的理念,有心人也不難尋獲。大致説來,唐代人用筆桿粗、鋒短,多為兔毫。此類質形的毛筆與時人崇尚楷書,繪形多用勾描法有關。到了宋代,由於時風提倡書法中書體的多樣性變化,繪畫也漸尚水墨,因此筆也由柱心筆改為了散心、兼毫、長鋒筆,這都是出於筆中多蓄水、耐用、好用的考慮而進行的改進。至於用紙方面,從絹、麻紙,到皮紙、生宣紙的演進過程,歷史上不斷地出現各類掌握以上不同材質的丹青高手,其風格有工整玄麗之章,也有閒散逸興的寫意之作。

具體説來,兩宋時期因材質變化關係而出現多種畫風之現象也很明顯。《洞天清祿》記載米芾:“作墨戲,不專用筆,或以紙筋,或以蔗滓,或以蓮房,皆可為畫面。紙不用膠礬,不肯于絹上作”。(宋·趙希鵠《洞天清祿集·古畫辯》)我們從中得知,米芾(偶而)興起而作時,會以紙筋、蔗滓等不同工具替代毛筆,且不喜用膠礬紙、絹此類吸水性不強的材質作畫——這一習慣正應和著他擅用水墨點染而形成的米氏雲煙風格。雖然如今我們難以找到米芾真跡作為論證,但從其子米友仁的《瀟湘奇觀圖卷》中仍可看出一些端倪:畫中雲山、煙樹均用點,時感聚合密集而有力、成形,時又見隨意閒散而形匿跡隱,這種不露刻痕的點皴、點染,將筆與紙之性“戲”得自然天成。再看南宋梁楷《潑墨仙人圖》和玉澗《盧山圖》,以大潑墨法製成,墨氣鮮活,與前人傳達出的氣息大有不同,都因當時對筆、紙等材質的認識和使用發生了變化之緣故。

完備的中國畫法,必須由組構理念與材質之性相融相合才能完成,這與西畫有所不同。每位企圖改變或革新傳統繪畫材質的中國畫家,都必須首先想一想千百年前的前人為何在包羅萬象的大自然中獨獨選擇了筆、墨、紙、硯用以抒情達意。這絕不是偶然或隨意的選擇,在我看來,用紙,因為它有吸水、承墨的屬性;用毛筆,因為它有蓄水的屬性;而墨有顯現筆跡的屬性,以上3種工具(再加上硯臺的輔助)的性能結合,就組成了中國畫家完成筆墨表現的第一前提,這些物性內涵使得畫面向人們呈現出墨的濃淡枯濕的不同形貌。因此,以上所舉例的中國畫材質變化引起的畫風變化就不難理解了,不管是絹、紙的吸水程度,還是毛筆蓄墨、聚鋒的要求,都能直接改變畫家的風格。然而,通過運筆、運墨顯出畫面的濃淡枯濕僅是工具材質的第一功能。進一步説來,由於毛筆的柔軟性質,使之能對力量有非常敏銳的感應,因此前人在起、運、轉、收筆時,逐步總結出了跟自身意志力相對應的運筆規矩;又由於宣紙很敏銳地承接了因畫家內力的輕重緩急、起運轉收等運筆法所顯現的筆、墨變化,因此能夠顯現按畫家意圖排列的濃淡枯濕,於是便又有了這些材質的另一功能——顯現畫家意志。明白了上述原理,中國畫家與材質的關係就非常容易理解了。簡單説來,中國畫家根據對不同材質性能的把握,通過不同的運筆、運墨方式,最終安排、組構成含有畫家意志的畫面,畫家的人格魅力也依託這些圖式得以展開。中國畫家在與物性材質的碰撞中,也將自己的審美意趣與品質直接地展示出來。由此看來,中國畫家在選擇、實驗材質的環節上與其他的畫種是截然不同的。在中國畫家的思考中,何種工具和材質合乎自己的要求是一種主觀個體選擇;但是,按何種意圖來組織這些材質形成的墨跡,就會顯出不同畫家的審美品位和思想境界。

以下將通過一組墨筆雲山畫面的對比解讀,以便大家更好地體會畫家使用不同材質的考慮和效果。

圖1表現的是雨後乍晴的溪谷,畫家選用了滲化力非常強而又不太留筆痕的生宣,並用大羊毫點墨點水。如此一來,生宣的滲透性將水、墨送到極至,而水、墨的滲透方向須勻速、一致,才能在視覺上對墨塊形成多點同向擠壓。畫家意圖集中于對自然屬性進行感應與表達上,希望營造墨性與物性相吻合的意境,因此選材與製作方法也完全依此進行。

圖2也是運用生宣高度滲化的特性的佳例,用筆上選取了蓄水性強的大筆,大潑墨法,數筆一山,使水墨相衝、相破。可以看出,畫家在運墨方面參入了西畫的一些表現手法,對墨筆的認識還基本處於表現雨後煙山物性的朦朧與飄渺上。

圖3也是一幅表達雨霽的墨筆雲山圖,選用的是滲透性適中的生宣,小狼毫連勾帶皴後,換大狼毫進行小潑墨。

圖4為圖3四次濃墨的運筆路線圖,結合圖4,我們就更能看出畫家的運墨意圖。圖4中幾個箭頭所標識處正是畫家用濃墨的起筆處,雖然從圖3已辨不出每一筆的筆痕,但由濃漸淡的墨色走向,仍然為我們還原了(大筆)點染的筆路,而每組筆路的走向正好與雲山的開闔相吻合。這種墨筆的開闔關係在觀察自然界時是感應不到的,因而要求畫家在蘊養胸中丘壑時,有正確的方法與足夠的營養,才能逐漸培養這一能力。此外,在造形上蘊養的是開闔意識還是明暗意識(或色彩等其他意識),是中國畫家與西洋畫家的重要區別之一。

圖5為古人作品。從材質上分析,所用應為皮紙,因為皮紙宜吸墨但滲透性不強。潑墨用筆時剛柔相濟,由淡入濃,分數次精確潑墨並加點完成。畫家的筆法沉穩老練,胸中煙雲融入筆端,于隨意潑灑點染中顯出墨筆雲山的韻味,愈顯其對繪畫材質的精準把握。

經過以上原理和圖例的分析,我們應該充分認識到,進行中國畫材質的實驗雖然與畫風的獨創性有直接的關聯,但如果僅是被動地跟著材質之性走,畫家的意志力就會被弱化甚至消亡,如此形成的中國畫充其量只是感官刺激的産物,觀者也無法得到高品質、高品位的審美享受,我們的時代也更不會記住這些曇花一現之物。高科技的社會給了畫家們一個更大的材質選擇空間,這種選擇是一次機遇還是一個新的陷阱,正在考問著每一個當代畫家的智慧。