|

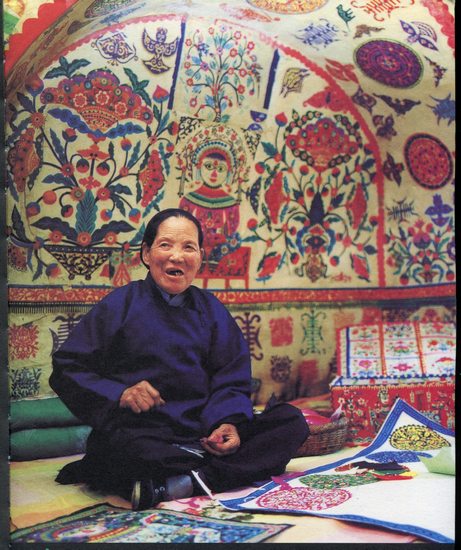

陜西旬邑縣的“剪花娘子”庫淑蘭生前在其貼滿剪紙的屋中

山東墻花剪紙《雞欄》(劉廣君創作)

剪紙,陜北人稱“鉸花”、“剜花”,把鉸剪紙出色的鄉村婦女叫“花匠”,把從上輩人學來的老花樣叫“古時花”;貴州黔東南的苗族,也把剪紙稱作“剪花”或“苗花紙”;福建沿海漳浦的百歲剪紙老人林桃被當地人稱為“花姆”;陜西旬邑天才的民間剪紙傳承人庫淑蘭自稱“剪花娘子”,説是夢中受了神的囑託,要她把剪花傳揚出去……

“剪花娘子”的啟示

雖説世界上許多民族都曾有過剪紙的傳統,但沒有一個民族像中國這樣。漫長的農耕時代造成了無數代鄉村勞動婦女的剪花群體,以及由這個為數眾多的群體傳承下來的豐富多彩的剪紙藝術傳統。在中國民間剪紙申報聯合國教科文組織《人類口頭和非物質遺産代表作》工作的一千多個日日夜夜,走進民間、走近正在消失的民間剪紙母親河,我們經歷了許多令人感動、也令人深思的事情。但最令我們擔憂和觸動的是不同民族社區鄉村民間剪紙天才傳承人貧困、缺乏社會關注和文化尊重的生存現狀,以及民間剪紙如何在鄉村社區文化空間中憑以人為本的活態傳承下去的問題。2004年民間剪紙申遺工作的最後階段,我們在普查中確立的三位民間剪紙天才傳承人代表相繼去世,6月內蒙古和林格爾的張花女老人去世;7月貴州臺江苗族社區的王安麗老人去世;12月21日冬至夜,又傳來天才的剪花娘子庫淑蘭老人去世的消息……

初識剪花娘子庫淑蘭是1988年夏天,那時我正在中央美術學院讀研究生,隨民間美術系主任楊先讓老師帶領的“黃河沿途民間藝術考察隊”專程赴旬邑採訪拍攝庫淑蘭和她的剪紙窯洞。這是我人生經歷中難忘的一幕,剪花娘子庫淑蘭和她創造的彩色剪紙窯洞深深刻印在我心靈的記憶中,當時的考察日記,記錄了我真實的感受:

一腳邁進庫淑蘭黃土坡上昏暗低窪的土窯洞,我被滿窯的彩色剪紙震動了。窯裏滿墻的剪紙人、生命樹、鹿頭花、大牡丹、五毒動物、太陽妹妹、月亮哥哥,艷麗的牡丹花枝上長出了大燈泡,燈泡裏又生出了花兒的心。花叢中盤腿而坐的是剪花娘子,庫淑蘭説:“這就是哦(我)!”她孩子般天真激動地為我們唱起自編的剪紙歌謠:“剪花娘子把言傳……”

開窗窗 閉窗窗 裏面坐個繡姑娘(庫淑蘭剪紙歌謠)

陜北高原上能剪能繡的婆婆、媳婦、姑娘們村村都有,但延綿千里的黃土世界裏,庫淑蘭這樣的剪紙殿堂只有一個。

紅裙裙 綠帶帶 青箱箱 木蓋蓋(庫淑蘭剪紙歌謠)

庫淑蘭用一把生銹的大剪刀,將五顏六色的彩紙,剪剪貼貼創造了一個屬於她心靈的美好世界。庫淑蘭的剪紙殿堂,已不是民間傳統剪紙在民俗意義上的重復,那是她心靈的再造和富有神性的想像,庫淑蘭用傳統創造了一個奇跡。

男人唱一生 女人哭一生(陜北民謠)

五十年前,庫淑蘭坐著迎親的驢車,在大雪的冬天走進這個陌生的王村,她並不知道,這一生的坎坷、磨難和痛苦也就從此開始了。生活的貧困使這個小腳女人幹起和男人一樣的活計,她下地背穀草、扛麻包,回家操持家務,男人幹的她都一樣去幹,累和苦並沒壓倒這個瘦小的女人,性生的男人對她兇狠的打罵、傷害,她也熬過來了。她一生生了13個娃,災荒、疾病奪走了10個,剩下3個,一女兩男,女子嫁遠了很少回家,男娃娃們成了家就住在身邊也很少回來。村邊的破窯裏仍是庫淑蘭守著她那個倔犟的男人,這就是她幾十年王村生活的全部。生活的磨難與痛苦並沒抹去庫淑蘭身上的人性光彩,她天生一副菩薩心腸,樂於助人、心地善良。庫淑蘭熱愛生活、熱愛生命,她剪小狗、小貓、剪馬、剪女子、剪後生、剪神神、剪天上飛的、剪星星月亮,一個熱烈真切的生命總是對身旁的事物充滿著愛和關注,庫淑蘭在她的彩色剪紙中不厭其煩地繁衍著她心靈的幸福。

只要你願意聽,庫淑蘭能給你不重樣地唱上幾天的民歌民謠,旬邑縣文化館幹部文為群就整理記錄下她近百首的民歌民謠。“撇個火,點個燈,婆婆給你説古經”,當我們指著墻上和她手中正剪貼的彩色剪紙問個究竟時,她會高興暢快地給你唱出一段民歌或民謠。庫淑蘭每一幅剪紙作品,自己都配上一首好聽的歌謠,“空空樹、樹樹空,空空樹裏一窩蜂”。庫淑蘭生性活潑,不守成規,村上人都稱她“猴姑”,但庫淑蘭的熱烈粗獷之中又見著敏感和細心。硬紙做的箱子,一經她紅紅綠綠彩色剪紙的裝裱,便頓然煥發起光彩,猶如一個裝滿美好故事和童話的寶盒。她發明的剪紙壁挂,別致而又精美。庫淑蘭如醉如癡地熱愛剪紙藝術,她充溢著清新的生命精神,長久地沉浸在建造彩色剪紙世界的勞動之中。精神的豐滿和生活的清貧在庫淑蘭身上形成鮮明的對比。

我在庫淑蘭的窯裏,看到她的早飯就是一碗白水,一個涼饃,聽説為了生計她常常到崖畔上去採草藥,但庫淑蘭畢竟是一個69歲的老人了。幾年前的春夜,庫淑蘭回家時不慎摔下兩丈深的川溝裏,在炕上昏昏迷迷躺了40多天,家人要為她準備後事了,她卻頑強地活了過來,一清醒便又拿起那把生銹的大剪刀……

庫淑蘭的一生是辛勞、貧困和充滿磨難的一生,但作為剪花娘子的庫淑蘭又是充滿了生命活力和天才創造、充滿了吉祥祈願和藝術燦爛、充滿了人性善良和純樸美好性情的一生。庫淑蘭的一生就是幾千年中國鄉村勞動婦女的人生縮影,是鄉村勞動婦女群體以民間藝術為民族文化活態傳承、人本創造的典型代表。庫淑蘭的人生故事和燦爛輝煌的彩色剪紙創造不但體現了黃河文化深厚獨特的生命根性,也使我們切身感動地認知到民間藝術母親之河的人性魅力,使我們的心靈觸摸到中國無形文化的精神體溫。久違了民間中國,久違了幾千年封建文化意識文化上下層分野中長期被忽視的民間鄉村婦女群體。庫淑蘭的人生故事和剪紙創造無疑將被載入中國民族藝術史冊,庫淑蘭的生命藝術精神永遠長青。庫淑蘭貧困磨難的人生故事和美好吉祥燦爛的剪紙藝術創造,構成了二十一世紀初葉中國文明轉型期發人深省的“剪花娘子現象”。

人類生活與剪紙

剪紙作為一種民俗生活的文化表現形式,和人類的生活有著廣泛密切的聯繫。世界上許多民族都曾有過民俗剪紙傳統,中國剪紙從考古發現的物證追溯,至少有了近1500年的歷史。在美洲、歐洲以及亞洲的一些國家我們都能找到有關民俗剪紙的記載。今天的墨西哥、日本以及北歐的芬蘭、挪威,在其傳統的節日和日常生活中還能看到剪紙的遺存。剪紙和人類生活古老密切的關係,不僅反映了剪紙作為人類藝術方式的普遍性;也反映了人類生存心靈對視覺圖形象徵敘事方式的深刻依賴感;反映了剪紙與不同民族神靈信仰譜係和古老象徵主題密切的符號關係;反映了藝術與生存相融一體的人性價值認同。

當世界進入工業化時代的生活,分門別類、五花八門的藝術開始在主流社會確立起自己的形式語言體系,剪紙被遺棄、消失在工業化時代新生活方式的背後。顯然許多歐洲國家並沒有承繼下來剪紙這門最普遍的手工技藝傳統,在工業時代的藝術材質和形式語言表現範疇裏,剪紙成為和農業生活一起消失的傳統。

剪紙沒有在脫離開原生的民俗形態後重新進入工業時代人類藝術發展的視野,實際上世界許多國家,剪紙已成為消失的遺産。中國作為古老的農耕民族,剪紙的傳統從古代一直傳承延續到了今天,這應當是人類古老藝術史上的一個奇跡,也是中華文明持久性因素中一個最具説服力的活態文化類型。

活態文化是一種被長久忽視的民族文化傳承方式,是一個互補共生、持續發展的文化生態整體。民間剪紙作為活態文化表現形式,首先反映在剪紙和民間習俗生活一體廣泛的關聯上。剪紙只是民間生活中一種藝術方式的生存手段,而非藝術目的的審美創作。民間剪紙是為生存而生的藝術,剪紙是民俗文化的重要載體。剪紙和傳統農曆時序中的民俗節日有著直接密切的聯繫,許多民俗節日需要的文化空間正是通過剪紙的方式實現的。傳統節日文化典型地體現了活態文化共生的特徵,也是諸多民間藝術類型依附的根基。不同時序中的民俗節日正是通過許多民間藝術類型的共同參與,才完成了節日主題所需的一系列民俗儀式過程,最後達到節日主題精神群體認同的心理圓滿實現。

黃河流域鄉村的春節,是從鉸剪紙、貼窗花、貼剪紙門神、灶神、炕圍剪紙、頂棚花開始的。剪紙不僅是打扮居住空間的手段,更重要的是春節開始的象徵。人居的窯洞打掃乾淨,在木製的窗格子上貼上花草動物紋樣的剪紙,象徵著新的一年開始,也是避邪求吉的象徵。春節的陜北鄉村,家家窯裏窯外貼上大紅的剪紙,村莊成了一個鮮活的剪紙藝術展示空間,大紅色的剪紙隱喻著古老農耕民族年節信仰主題深層的文化心理和象徵內涵。喜愛紅火的陜北人,正是通過剪紙、秧歌、腰鼓、民歌、轉九曲燈陣、烤旺火、聽秦腔、耍社火等一系列民俗民間藝術的共生行為娛神娛人,實現了春節敬神、祭祖、鎮宅、踏青、祈求風調雨順、六畜興旺、五穀豐登、家庭平安、子孫昌盛、多財多福等一系列民俗主題。活態文化中不同民間藝術類型的互補共生,才可能完成節日主題複雜的儀式。在春節這樣一個多類型民間藝術共生的節日形態中,大紅的剪紙是節日標誌性的象徵,剪紙圍繞著家居環境創造了節日典型的文化空間。剪紙作為形式語言不同於口傳藝術、秧歌舞以及大自然環境中的群體民俗行為,但剪紙紋樣體系中隱喻的文化內涵卻與口傳文化、歌舞祈禱等民俗主題內涵是相通的。活態文化通過無形的精神主題貫穿整合了多類型民間藝術的互補共存。活態文化是人類最基本生存形態中的文化存在,文化的時空一體、藝術與生活一體、人與自然一體、口傳文化與圖形敘事一體、生命的陰陽共生、天地人神萬物生命的和諧共存是活態文化的本質特徵和整體性存活原則,剪紙正是在這樣一種文化整體共生的生命原則中傳承延續的。

剪紙不僅是春節的標誌,在其他民俗節日中也扮演著重要的角色。河北邢臺鄉村至今還在延續春分打醮習俗,在臨時搭建的神棚裏,鄉村婦女們精心剪制的彩色剪紙成為祭祀文化空間的主要象徵。同樣是春節時的剪紙,吉林通化滿族春節祭祖時使用的剪紙卻是一種刻有滿文吉語的白色挂簽。滿族“色尚白”,這和滿族先人在長白山雪林中的狩獵生活有關。西南地區苗族的剪紙,反映了南方山地稻作文化的特點,遺存著早期文化的記憶。苗族剪紙大多用來作為服飾刺繡的底樣。苗族的服飾是一部穿在身上的史書,服飾刺繡中大量的動植物、人物花樣,記憶著口傳的神話和族群歷史的內涵,也保持著古老的“神人雜糅”時代的文化敘事方式,保持著苗族文化固有的神秘與瑰麗的藝術風格。西南地區的彝族、白族、水族、桐族等少數民族都有和苗族一樣的以剪紙為刺繡底樣的傳統,同時還擁有共同的巫俗剪紙傳統。雲南傣族的剪紙常用於寺廟裏的祭祀空間,傣語稱“董”和“扎”,即漢語紙幡的意思。

漢民族地區南北方的鄉村,剪紙和清明、端午、中秋、農曆十月鬼節,以及婚、喪俗、小兒百天、老人祝壽等民俗禮儀活動有著密切的聯繫。剪紙在漢族同樣也是生活服飾、帽飾、鞋飾、襪飾、兜肚、小孩背袋等布製衣物刺繡的底樣,也是巫俗祛病、招魂、避邪的象徵。鄉村民眾以口傳文化和民間藝術傳達祈願和隱喻民俗生命主題,剪紙成為鄉村婦女人人會使用的敘事手段和生存本領,剪紙成為一種生活中常識的藝術,成為最具普遍性的文化經典。

鄉村婦女的肚內籌謀

活態文化傳承是以人為本、口傳身授的方式進行的,人是文化傳承第一要素,這也決定了活態文化在文化記憶傳承上的脆弱性和文化的不可再生特徵。中華民族古老文明的文化記憶,一方面反映在地上、地下的物質遺産中;另一方面依靠一代代民族群體之人以活態的生存方式傳承。民間剪紙主要傳承群體是不同民族鄉村區的勞動婦女,在古代農耕社會男耕女織的生活方式中,女人成為家庭生活中物質和精神生産的共同創造者,紡線、織布、縫衣、做鞋、刺繡、挑花、剪花、捏面花、蒸禮饃,操持各類民俗事務等等。剪紙是每個女人婚前必須掌握的一門生存技藝,在鄉村,一個待嫁的姑娘是否心靈手巧,主要是通過剪花、繡花的手工活體現的。剪紙不僅反映了一個女孩手工技藝的能力和心靈的悟性,也代表了其內在的心性品格,剪花、繡花成為女人婚前、婚後人格品質的象徵,成為女人判斷女人的標誌。剪紙表面看起來只是一種“女紅”的手工技藝,實際上蘊含著藝術和人性古老深刻的內在關聯。人與剪紙潛藏著人類心靈情感與圖形象徵相對應的文化敘事原型。缺乏人性因素的文化圖式不可能持久普遍的延續,人類文明的延續發展依賴於人類生存心理的內在驅動力。剪紙的無形精神反映的正是中國農耕文化內在生存心理的需求,我們常常忽視了剪紙慰藉人性生存心靈的價值,忽視了民間藝術對鄉村生存信仰情感的滿足,忽視了活態文化中多元的民間宗教情感的實現方式。

剪紙是鄉村女人接受民間文化啟蒙的主要方式,一個七八歲的鄉村女孩,跟著上一輩女性通過花草剪紙紋樣的摹剪,開始她最初的民間文化認知。然後,用女人一生的閱歷將人與剪紙融為一體。剪紙從花草紋樣入手,反映了活態文化思維方式和敘事方式的基本特徵。花草紋樣本身即是一個傳統程式化圖形符號的系統,活態文化共生的特性使口傳文化和圖形敘事具有相同的文化思維和象徵手法。花草是民間剪紙最基本的語言元素,相似于漢字符號的資訊作用,許多口傳的民俗文化內涵正是通過花草(動物)紋樣去隱喻表達的。因此,一個鄉村婦女對花草語匯記憶掌握的多少,決定了她在剪紙表現上的豐富性和自由程度,剪紙具體形象輪廓內的裝飾和象徵主要是靠花草動物去寓意的。

田野考察中,我們發現許多剪紙娘子都有自己儲藏剪紙花樣的本本或夾子,一些是紙花樣,一些是熏樣,都是用作記憶和摹剪樣本的。許多老輩的剪花娘子已不用依賴樣本,她們能信手剪來千變萬化的花草紋樣,當我們問及這麼多花樣怎樣來的,她們常笑著説“肚裏謀的”。許多民間剪紙天才傳承人都有一個共同的特點,即她們表現出天才的紋樣記憶能力和出色的紋樣複合創造能力。實際上老一輩剪花娘子每個人肚裏都是一個豐富的古老花樣的“圖書館”,這正是活態文化以人傳承記憶的重要方式,剪紙是從心中開始生長和復活的。陜北民歌裏唱道:“生女子,要巧的,石榴牡丹冒鉸的”,在鄉村,能憑著心中的記憶和想像嫺熟剪花的女人,是令人稱讚和尊敬的。

用花草動物形象來隱喻象徵民俗主題,反映了從狩獵文化到農耕文化自然崇拜的早期宗教情感對敘事象徵物的選擇。民間剪紙是觀念符號式的圖形敘事,所表達的自然形像是觀念性的而非自然模擬之物。剪紙造型的方法是心象造型,是心理物象的真實表達,而非視覺物象真實的再現。拿在手中的剪紙是鬆軟的、可以旋轉活動的,二維的視覺平面消失了,鉸剪紙的過程變為一種身、心、手、眼共同參與的空間行為,這種造型方式更多依賴於心、手記憶和觸覺感知的判斷,純粹的平面視覺判斷已不是剪紙的主要方式,這反映出民間藝術非專業視覺藝術審美判斷的造物特徵。

在花草剪紙紋樣摹習的傳統方法中,無論是單剪的紋樣,還是折剪的紋樣,以及陰剪或陽剪的手法,都反映了對偶思維造型觀念的基本特徵。對偶與對稱反映了東西方視覺文化判斷的相同與差異。西方設計藝術中的對稱是指視覺價值判斷的“均齊”性,而中國傳統的對偶思維是以陰陽互存共生的生命價值觀表達自然生命的基本構成模式。對偶思維中包含著視覺對稱的因素,但更重要的是包含著超視覺的生命對偶的象徵性因素。對偶思維是民間剪紙和民間造型觀念的核心要素,在剪紙語言的表現中,圍繞著生存與繁衍古老生命主題和民俗內涵,剪紙花草動物語匯元素的使用正是依照著陰陽觀念的對偶思維展開的。

剪紙作為活態文化價值的認知,為無形文化傳承保護提供了資源評估和可持續的參照框架,活態文化以人為本的傳承方式,提示我們關注傳承人的文化尊重和文化權益是文化傳承之本。約定俗成的文化傳統啟示我們要關注公共空間中民眾心理的文化自發意願和內驅動力。而活態文化共生的生命原則啟示我們理解傳承保護問題首先要尊重整體性原則,活態文化中的多樣文化類型是在一個整體系統中的互存共生,整體性原則不僅是針對民間形態,更重要的發展意義是啟示推動整體民族文化資源的整合、互動、共生與可持續發展。

面對中國豐富多彩文化多樣的無形遺産,分裂、分割式的樣式類型保護無疑會加速瀕危文化類型的消亡,因為單一的文化類型離開了共生的生活土壤和文化生態環境,只能成為溫室裏的標本或放在檔案庫中死的標本。活態文化概念的認同會使我們更關注活的生命空間中各種事物間相互發展的必然和偶然、關注文化傳承主體之人的生存需求、關注時間根性意義上空間的迴圈發展。剪紙作為無形文化的保護,首先是對生活中節日文化空間和習俗傳統的關注和傳承保護,其次是對鄉村婦女群體文化尊重和文化權益的實現。活態文化的共生性,啟發我們以更加開放的自然、社會、農業、文化、科學、歷史、美學等多元的人類文明視野去思考如何更智慧地對待生存,更具深遠意義地去實踐現實生活中的問題。活態文化使我們看到了人類文明內部更深層、更普遍的人性關聯,撩開文化差異的面紗,丟棄急功近利的短視和盲動,我們應當以樸素和包容之心去思考什麼才是人性化生存中更值得珍惜的東西……

|